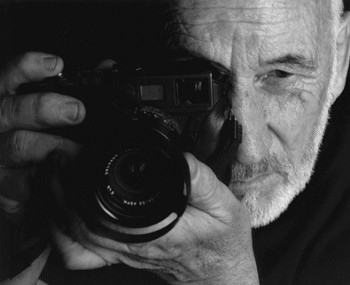

Gianni Berengo Gardin, artigiano del “reale”

Gianni Berengo Gardin, artigiano del “reale”

«Le fotografie mostrano, non dimostrano». Si potrebbe riassumere con queste poche parole il pensiero di uno dei più importanti fotoreporter italiani: Gianni Berengo Gardin. La sua fotografia, consacrata dalla storia e dal tempo, si è sempre concentrata sull’indagine del mondo. Una grande lente d’ingrandimento puntata, attimo dopo attimo, sulla società italiana. Ed è così che la sua ricerca non è solo la testimonianza di un “qualcosa”, ma un vero e proprio archetipo dell’immaginario nazionale, nel quale – prima o dopo – ognuno può rintracciare se stesso.

Nato a Santa Margherita Ligure nel 1930, Gardin si avvicina alla fotografia da ragazzo. Gira il mondo. Roma, Venezia, Lugano, Parigi, ma nel 1954 si stabilizza a Milano ed lì, in quella città, che inizia la sua attività di fotografo, dedicandosi principalmente al reportage, alla descrizione ambientale e alla documentazione sociale, ma anche all’analisi urbana e architettonica. Le sue fotografie hanno dato per anni il volto ad alcuni dei più noti e prestigiosi settimanali italiani e internazionali. A soli ventiquattro anni pubblica i primi lavori su Il Mondo, diretto da Mario Pannunzio. Ma la sua attività si è evoluta, poi, nella realizzazione di veri libri fotografici. Oltre 200 sono quelli realizzati nell’arco dell’attività di Gardin che, dura, ormai, ininterrottamente, da oltre sessant’anni. L’ultimo lavoro il fotografo lo dedica a una grande città italiana: L’Aquila prima e dopo. E quel “prima e dopo”, sommario del titolo del volume edito da Contrasto, si riferisce al terremoto che nel 2009 distrusse la città abruzzese e che ancora oggi, si respira, tra le vie di una città profondamente martoriata e tristemente abbandonata. Il volume – che ha accompagnato l’omonima mostra fotografica tenutasi lo scorso ottobre al museo di Roma in Trastevere -, si compone di 70 scatti, doppi, accostati in maniera speculare e intenti a mostrare luoghi della città per l’appunto prima e dopo la tragedia del sisma.

Gardin, L’Aquila prima, L’Aquila dopo. Qual è l’impatto che ha avuto con la città e cosa l’ha indignata maggiormente?

«Ho sempre amato L’Aquila, è una città d’arte, ricca di storia e tradizioni, tornando dopo il terremoto mi sono imbattuto in un luogo desolato e abbandonato. A distanza di tre anni non è stato fatto assolutamente nulla da parte dello Stato, e quindi le foto che ho realizzato, più che documentare, vogliono essere scatti di protesta. Il centro storico è ancora zona rossa e non c’è nessuno. Io da ragazzino abitavo a Roma e mi ricordo i bombardamenti, durante la Seconda guerra mondiale, che martoriarono il quartiere di San Lorenzo. È lo stesso effetto che ho potuto avvertire a L’Aquila. Le strade deserte, ammassi di ruderi, impalcature i cui teli si muovono al vento come fantasmi. Ho avvertito un profondo senso d’angoscia e quello che mi ha impressionato di più è stato il silenzio, un silenzio drammatico. Una città senza vita».

Molte testate giornalistiche, lo scorso aprile nel ricordare l’anniversario, hanno optato per una scelta fotografica simile alla sua: far vedere la città prima e dopo il terremoto. Avrebbe forse potuto realizzare un progetto fotografico meno banale?

«I confronti sono importanti perché fanno vedere un prima e un dopo non solo da un punto di vista architettonico. Ma anche per la gente, per i luoghi frequentatissimi e ora deserti, e poi ho cercato di trasmettere con questo lavoro, la voglia di ricostruire che hanno gli aquilani e di cui non si parla abbastanza e di cui, dunque, non si ha percezione. È quella l’immagine della città e per far vedere il profondo grado di drammaticità nulla è più efficace del confronto. Nella mia lunga attività mi sono avvicinato spesso ad altri eventi drammatici. Ho fotografato anche i terremoti in Friuli, in Sicilia, in Umbria. La mia è un’attenzione costante non solo nei confronti del “fenomeno”, ma soprattutto nel riflesso sociologico che questo genera. Quello che ho potuto notare è che, mentre nelle altre città colpite dai terremoti, a L’Aquila intere strade sono ancora oggi completamente abbandonate, perché tutto è andato in frantumi, non solo alcune case o alcuni luoghi, è la città ad essere crollata interamente su se stessa».

Com’è cambiato il fotogiornalismo da quando lei iniziò a lavorare?

«Direi che non è cambiato nulla, o almeno non tutto. Io sono sempre stato un fedele delle fotografie in bianco e nero, adesso è tutto a colori, non solo colori, ma veri “coloracci”. Questa forse è l’unica differenza. Ma ce n’è anche un’altra: il racconto non è più dettagliato come una volta. Prima, quando io iniziai a lavorare, per fare un reportage su una città s’impiegava un mese o forse di più, adesso ti bastano due ore. E il risultato è un racconto superficiale. Mentre una volta era molto più approfondito, pensato, studiato».

Se dovesse iniziare una crociata contro il digitale, lei sarebbe in prima fila, che cosa ha sottratto questa nuova tecnica alla fotografia tradizionale?

«Ha cambiato completamente la mentalità dei fotografi. A Milano c’era una pubblicità di una ditta che produce per l’appunto digitale che diceva: “Non pensare, scatta”. Io ai miei ragazzi, ai mie allievi, dico, invece, sempre il contrario: “Prima pensa, poi, casomai scatti, non è detto che alla fine scatterai”. Ormai con la digitale si scatta il più delle volte a vanvera, poi si trova rimedio con Photoshop e con la post-produzione. Ed è questo è il guaio. Crei un artificio su qualcosa che era vero. E poi il grosso limite è che non esistono più i negativi, e questo fa si che tra trenta-quarant’anni non si sa che fine faranno tutti questi file, che memoria potranno costruire. Basta un “click” per perdere tutto. E dato che per me la fotografia è documentazione, di quello che fotografo oggi voglio avere un negativo che mi duri almeno 300-400 anni».

Gardin, ma nessuno le ha detto che il digitale è il futuro?

«Io penso a vivere il presente. Il mio presente è ancora macchina fotografica appesa al collo, analogico, camera oscura. Non posso modificare la mia vita, il mio lavoro, il mio stile di ricerca e produzione. E sinceramente neanche m’interessa farlo».

È solito ripetere che è più necessario fare una buona fotografia piuttosto che una bella fotografia. Buona e bella sono, però, due aggettivi spesso accomunati semanticamente…

«Direi di no, perché una bella fotografia – come diceva Ugo Mulas – ha dei valori estetici e basta, una buona fotografia, invece, può non avere valori estetici, ma ha un contenuto importante perché riesce a raccontare qualcosa».

Il suo stile, sempre in bianco e nero…

«Secondo me il bianco e nero è più efficace a livello comunicativo, perché i colori distraggono sempre. Se io fotografo qualcuno che, ad esempio, indossa una camicia sgargiante rossa, l’occhio umano è inevitabilmente attratto subito da quel colore e tralascia, magari, il volto del soggetto, la sua espressione, quella che magari io volevo proprio porre in risalto. Il colore distrae non arricchisce».

Filippo Ceccarelli scriveva su Repubblica parlando di lei come «Di un poeta ottico di superba umiltà, un artigiano instancabile del bianco e nero, testimone di quella veloce metamorfosi che a cavallo degli anni ‘50-‘70 cambiò l’italia». Si riconosce in questa descrizione?

«Solo in parte. Forse non sono tanto poeta perché le cose che ho fotografato e che ho denunciato non sono di per sé poetiche, però riconosco che in alcuni scatti è rintracciabile una sensibilità da artista. Diciamo che non mi ritengo un poeta tout court, ma uno che ogni tanto ha la sensibilità del poeta».

La fotografia è un’interpretazione del tutto personale della realtà?

«La fotografia non è quasi mai realtà, cioè lo è in gran parte, ma non totalmente. Non credo a quelli che dicono che una fotografia vale mille parole. Una fotografia vale molte parole e dovrebbe essere sempre accompagnata da parole, cioè da una didascalia che puntualizzi la situazione. Io ho sempre cercato di essere il più obiettivo possibile. Perché per raccontare un fatto, per essere un buon foto-reporter devi cercare di far arrivare a chi guarda il tuo lavoro la stessa cosa che hai visto tu nel realizzarlo. Non qualcos’altro. Devi guidare l’interpretazione degli altri. Il dramma di oggi, giusto per tornare al digitale, è che esiste una possibilità di falsificazione che è terribile; non sai più se quello che vedi non sia stato completamente costruito a tavolino in una stanza. Certo, anche ai miei tempi, potevi falsificare col fotomontaggio, ma era facile accorgersene. Oggi, invece, ci sono cose talmente perfette, troppe. Il discorso sulla comunicazione diventa, di conseguenza, molto complicato, molto difficile; specie nella comunicazione di guerra, dalla Guerra del Golfo in poi. L’associazione dei fotografi, cui appartengo, da anni tenta di avere una legge che obblighi chi lavora in digitale, trasformando le fotografie, a mettere un simbolo, una frase con cui dichiari che si tratta di un’immagine costruita. Fino a pochi anni fa io mettevo sempre all’inizio dei miei libri: nessuna di queste fotografie è stata ritoccata o trasformata al computer, proprio perché si sapesse che quello che avevo fotografato era quello che io vedevo».

Il mondo ha bisogno o non ha bisogno dell’arte? L’uomo per vivere avrebbe necessità di soddisfare solo ed esclusivamente istinti primari…

«L’essere umano ha bisogno dell’arte, ma di quella vera, non di quella che fanno i fotografi, i finti fotografi. Ormai si usa la macchina fotografica come si usa il pennello o lo scalpello per le sculture e per i dipinti. Quella non è fotografia è arte. Io ad esempio detesto l’accostamento del mio nome ai cosiddetti fotografi-artisti. Io sono un fotografo-fotografo come dice Ferdinando Scianna, facciamo della fotografia una documentazione che non ha nulla a che vedere con l’arte».

Il suo archivio si compone di un milione duecentocinquantamila fotografie…

«In realtà sono aumentate e sono arrivate a un milione cinquecento…».

Le ama tutte?

«Direi di no. Tra di loro ci sono foto buone, buonissime e altre cattive, da buttar via, però sono il mio lavoro e quindi negli anni, come il buon vino invecchiato raccolgono e testimoniano una passione, un gusto, e quando le riapri, le trovi e torni a guardarle è come tornare ad assaporare quel buon bicchiere di vino che tenevi in cantina. Una memoria individuale, ma che è anche collettiva».

Di fotografi come lei, che documentano e non dipingono con la macchina, ce ne sono molti. Se ne dovesse sacrificare qualcuno, chi butterebbe giù dalla torre tra Tano d’Amico, Ferdinando Scianna, Mario Dondero, Piergiorgio Branzi, Mario Lasalandra, Letizia Battaglia?

«Non potrei sacrificar nessuno. Piuttosto mi suiciderei».

Suvvia, troppo diplomatico…

«Veramente, preferirei buttarmi io giù dalla torre piuttosto che sacrificare uno di loro. Vede, pur compiendo lo stesso lavoro, e cioè quello di documentare attraverso una foto, ognuno di noi, di loro e dei fotoreporter di adesso, ci mette una propria firma, una propria cifra narrativa. Non esiste una graduatoria ma un “corpus di voci” che meritano, tutte, di essere ascoltate perché hanno tutte qualcosa d’importante da dire».