“È bello quando parla Gaber”, canta Enzo Jannacci, l’amico corsaro di sempre, ricordandoci quanto il Signor G sia e rimanga una delle rare coscienze civili del secondo Novecento italiano. Nelle canzoni e nei monologhi di Gaber soffia il vento di una morale di lotta, l’ansia di un’etica nuova, di un nuovo umanesimo ancora tutto da inventare, che oggi più che mai continua a interpellare l’uomo nella sua complessa totalità.

A dieci anni dalla sua scomparsa la mostra fotografica Gaber. E sogno, e rido, e vivo rende omaggio ad una vicenda umana, artistica e intellettuale tra le più vitali del secondo Novecento italiano. Lo fa presentandone per la prima volta le immagini più significative e iconiche, oltre quaranta immagini d’autore in medio e grande formato, tratte dagli archivi della Fondazione Gaber, delle agenzie Begotti, Farabola e Olycom, dei fotografi Luigi Ciminaghi, Gianni Greguoli, Guido Harari ed Enrica Scalfari. Immagini che peraltro vengono anche rese disponibili per la prima volta in edizioni Fine Art al pubblico dei collezionisti.

L’appassionante viaggio visivo prende le mosse nella Milano del dopoguerra, tra sbornie di rock’n’roll (prima col gruppo dei Giullari, poi insieme all’amico Adriano Celentano, di cui Gaber è chitarrista, o in duo con il “fratello” Enzo Jannacci) e voglie di jazz, in cantine dove si coagula la prima sghemba schiera di neo-cantautori dove spiccano Luigi Tenco e Maria Monti. In quegli anni Gaber è il più acrobata degli urlatori, l’Elvis Presley italiano, presto ammorbidito in una sorta di crooner dei Navigli, che dipinge in chiave ironica e neorealistica un’umanità di periferia, quella stessa di scrittori come Testori e Quintavalle, in canzoni come La ballata del Cerutti, Trani a go go, Barbera e champagne e Porta Romana.

Il successo, soprattutto quello televisivo, è inevitabile e travolgente, con l’irrinunciabile rosario di Sanremi, Canzonissime e serate nei night. Poi, sul finire degli anni Sessanta, arriva un vento nuovo a sparigliare le carte del destino. Sull’onda di una fortunata tournée a due voci con Mina sotto l’egida del Piccolo Teatro, ecco la scoperta folgorante di un trampolino diverso per riflessioni e urgenze che pochi solchi di vinile e una carriera, ormai prevedibile, di entertainer rischiano di frustrare sempre più.

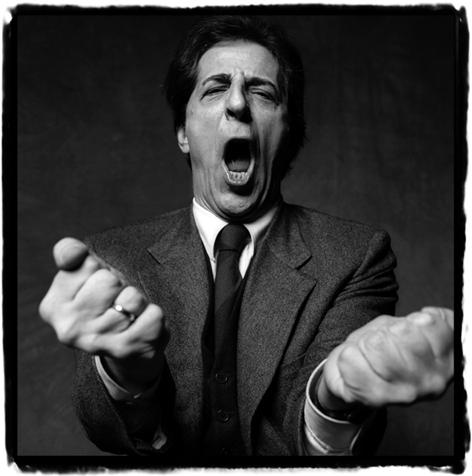

Nell’ottobre 1970, con la siamese complicità di Sandro Luporini, amico e coautore di tutti gli spettacoli di Gaber, e di Paolo Grassi del Piccolo Teatro, decolla dunque il Teatro Canzone. Il Signor G è il primo di una lunga serie di spettacoli che vogliono imbrigliare e decodificare in tempo reale il nuovo che avanza. Da quel momento Gaber è l’uomo immerso nel suo tempo, che tiene il palco per due-tre ore da solo, cantante-attore-mimo e agitatore di coscienze come già Brel, Vian e Brassens. La sua gestualità pare nata apposta per comunicare col pubblico che metabolizza velocemente questi recital sempre meno cantati e sempre più parlati, sempre più incalzanti, dove tutto diventa un grido di battaglia e l’obbiettivo una presa di coscienza collettiva prima, individuale poi, sulla strada della ricerca della libertà.

Gaber e la sua arte “totale” diventano un fatto culturale. La sua maturazione avviene in diretta, a contatto col pubblico, sia esso l’amatissimo “movimento” giovanile o una non meglio identificabile platea di “non so”. Che si occupi dei borghesi, degli “impegnati”, della coppia, del sesso, della famiglia, della politica, della Chiesa o della nevrosi infantile dell’umanità, Gaber tocca tutti da vicino proprio dove più duole, senza mollare mai la presa. Canta/parla sempre in prima persona, come se ogni esperienza fosse la sua (ed è la sua!), per afferrarla e comprenderla fin nelle pieghe più riposte. Non crede a un teatro politico come quello di Dario Fo, né a ideologie a presa rapida. Si dichiara piuttosto “filosofo ignorante” perché non ha verità da divulgare, solo la sana certezza del dubbio.

Quando si affaccia al Duemila, con la salute già compromessa, scatta in Gaber una specie di avaria esistenziale che si traduce in un ultimo grido disperato di sconfitta e di disgusto verso la propria “razza in estinzione”, una generazione che ha abortito la sua rivoluzione. All’uomo non resta che rinascere da dentro, dal “luogo del pensiero”, e deve/può farlo da solo. Per dirla con Davide Lajolo, siamo tutti sullo stesso treno, ma ognuno col suo bel biglietto, acquistato allo sportello della propria coscienza.

Privo di divismi, Gaber non ha mai ceduto al culto della personalità. Si immolava ai servizi fotografici più per dovere professionale, che per piacere personale. Era sempre un infantile stupore, non autocompiacimento, quello che, di fronte agli esiti delle photo sessions, gli faceva puntualmente esclamare: “C’è roba!”.

Così l’artista ricorda le prime fotografie scattategli alla fine degli anni Cinquanta da Gianni Greguoli per le copertine dei suoi primi dischi a 45 giri: “Secondo i miei discografici, sarei dovuto diventare, ‘costruito da loro’, l’idolo del rock, ma come tipo non c’ero molto. Prima di tutto mi vestivo normale, cravatta e camicia, e avevo anche qualche completo grigio. Allora il primo servizio fotografico me lo fecero fare in blue-jeans, scarpe da tennis (che non avevo mai messo in vita mia, ma ‘facevano America’) e maglione. ‘Fai un po’ di facce’ mi ripeteva Greguoli e io, con una fatica incredibile, gli obbedivo. Ne uscì un servizio mostruoso o quasi, ma io ero eccitato e contento lo stesso”.

Eppure Greguoli era un artista visuale a tutto tondo, fotografo e art director, che in quegli anni fissava icone della musica, da Billie Holiday a Maria Callas, da Miles Davis a Fabrizio De André, con sguardi mai scontati e sperimentazioni in anticipo sui tempi. Sue sono le immagini di Gaber insieme a Maria Monti e a Enzo Jannacci all’epoca del duo demenzial-rock I Due Corsari, oltre che nella storica sala di registrazione Regson. Di quegli anni sono anche alcune immagini tratte dall’archivio della Fondazione Gaber: una bella istantanea di Gaber con la sua jazz band al Santa Tecla, dove spicca Luigi Tenco al sax, un’altra col suo primo complesso rock I Giullari e infine un’immagine bucolica risalente ai primi anni con la futura moglie Ombretta Colli.

Ma, man mano che monta il successo, colpisce la crescente autoironia con cui Gaber si presta al rituale delle fotografie, assecondando il taglio popolare richiesto dai media. Particolarmente significative le lastre 20x25cm di Tullio Farabola che all’epoca, usando sorprendentemente il banco ottico di grande formato, crea una galleria di ironici e coloratissimi ritratti in studio del fior fiore della canzone italiana. Allo stesso modo curiosa e fortemente simbolica risulta l’immagine onirica, quasi wendersiana, dello Studio Giampaolo Begotti, scattata in un circo con Gaber immerso nella lettura di un giornale, incurante delle evoluzioni di un acrobata e di una ballerina, o l’altra, ancora di Farabola, che coglie un Gaber avvolto dalla nebbia per le strade della sua Milano. La vecchia Milano dei Navigli è presente anche in un divertente ritratto, firmato da Gian Colombo, che vede il cantante insieme a delle donne intente ancora a lavare i panni sui lastroni del Brelin. Dall’archivio Olycom emergono altre immagini di quegli anni, in particolare di una maratona rock al Teatro Nuovo, dove Gaber sale in scena nelle vesti di chitarrista di Celentano.

Poi la svolta del Teatro Canzone spinge Gaber ad eccessi di rigorismo, come il rifiuto di far filmare i suoi spettacoli. Le fotografie quindi rimangono testimonianze doppiamente preziose di una trasformazione, anche fisica, che non ha eguali: la sua maschera e quella fisicità straripante sono fissate benissimo nelle immagini di Gianfranco Aiolfi, storico collaboratore dell’artista già negli anni Settanta, e di Enrica Scalfari che invece documenta, tra le altre cose, uno spettacolo di capitale importanza come Il Grigio, forse la più impegnativa piece de resistance del mattatore Gaber. Di Enrica anche una delle rare immagini che ritraggono insieme Gaber e Luporini.

Nei primi anni Settanta, elaborando con semplicità e immediatezza alcuni spunti tratti dai primi spettacoli di Teatro Canzone, Luigi Ciminaghi, il fotografo ufficiale del Piccolo Teatro, crea le prime autentiche icone di Gaber in sala di posa, su di un semplice fondale bianco (la mostra presenta anche due interessanti e vissuti fogli di provini a contatto), ma la formidabile energia dell’artista appare come cristallizzata in pochi gesti essenziali e simbolici. Per contro, vent’anni più tardi, dopo una ricca serie di fotografie dal vivo avrei provato anch’io a strappare Gaber alla scena per trascinarlo nella dimensione più raccolta di uno studio, ma per un’indagine maniacale e quasi antropologica sulla sua gestualità. Era la sua inesauribile energia ad affascinarmi, quella sua aria, se non proprio di invincibilità, senz’altro di indomabilità. Per me ogni foto di Gaber doveva tendere a visualizzare la sua tensione verso una libertà che fosse realmente “spazio di incidenza” e che si traduceva in quell’urlo liberatorio e squassante di cui erano punteggiati i suoi spettacoli. Così fu anche nel 2001, quando Gaber non solo era già vinto dalla malattia, ma anche dal senso di sconfitta che permea i suoi ultimi dischi La mia generazione ha perso e Io non mi sento italiano. Indomabile fino all’ultimo.

GUIDO HARARI, Wall Of Sound Gallery

Dopo l’inaugurazione, segue una serata al Teatro Sociale G. Busca di Alba nell’ambito della rassegna “VEDERE LA MUSICA, ASCOLTARE LE IMMAGINI” a cura di Guido Harari e Ass. Cult. Wall Of Sound.

La musica non è solo suono, ma anche immagine. L’immaginario collettivo della musica arriva ad Alba. Quattro serate, collegate alle inaugurazioni di altrettante mostre alla Wall Of Sound Gallery, per far “cantare le fotografie” in un “magical mystery tour” che è un viaggio sentimentale nelle emozioni visuali della musica.

Giovedi 24 gennaio 2013, ore 21

Teatro Sociale “G. Busca” di Alba, Sala M. Torta Morolin

Ingresso 7 Euro (ridotto scuole 5 Euro)

“GABER SE FOSSE GABER”

di Gaber, Luporini. Incontro spettacolo di e con ANDREA SCANZI

A sciogliere i cuori e confortare lo spirito come si deve, un calice di Barbera D’Alba offerto dalla cantina di Giorgio Pelissero.

Guido Harari ha fotografato i più grandi miti della musica. Il suo lavoro si basa su un rapporto di fiducia e spesso amicizia con gli artisti: per lui hanno posato fra gli altri Laurie Anderson, Jeff Buckley, Kate Bush, Leonard Cohen, David Crosby, Dire Straits, Bob Dylan, Peter Gabriel, B.B. King, Paul McCartney, Joni Mitchell, Michael Nyman, Lou Reed, Simple Minds, David Sylvian, Tom Waits, Frank Zappa, Vasco Rossi, Giorgio Gaber, Fabrizio De André, Gianna Nannini, Paolo Conte e molti altri ancora.

Le sue immagini sono apparse su innumerevoli giornali e copertine di dischi e il suo lavoro è oggetto di libri illustrati e di mostre. Dice di lui Lou Reed: “Sono sempre felice di farmi fotografare da Guido. So che le sue saranno immagini musicali, piene di poesia e di sentimento. Le cose che Guido cattura nei suoi ritratti, nei miei e certamente in quelli di mia moglie Laurie Anderson, vengono generalmente ignorate dagli altri fotografi. E poi questo genere di immagini è possibile solo con una persona amica, non con un estraneo. Io considero Guido un amico, non un fotografo”.

Nel febbraio 2012, nel cuore di Alba, dove risiede da diversi anni, Harari ha inaugurato la galleria fotografica, Wall Of Sound Gallery, uno speciale punto di riferimento per chiunque desideri collezionare non solo le sue opere ma anche quelle dei maggiori fotografi italiani e internazionali, e un luogo di incontro dove ritrovare l’emozione visuale della musica e compiere un viaggio completo anche attraverso libri rari e grafiche originali.

WALL OF SOUND GALLERY

T: 0173 362324

E: info@wallofsoundgallery.com

www.wallofsoundgallery.com

Ufficio stampa Wall Of Sound

CLARART

T: 039 2721 502

E: claudiaratti@clarart.com

TEATRO SOCIALE “G. BUSCA”

T: 0173 35189

E: teatro.sociale@comune.alba.cn.it

www.comune.alba.cn.it