«Lo sai che non mi chiamo Eracle, vero?» mi ha chiesto Eracle Dartizio (Monza, 1989) – Fabio all’anagrafe – tra un piatto di pasta e le pagine di uno dei quaderni aperti sul tavolo, pieni di appunti.

Perché utilizzi questo nome?

«Era la mia tag, quando facevo i graffiti. L’ho scelto non per il significato, ma per la forma delle lettere che lo compongono. Inizialmente usavo solo “Era”, poi si è trasformato in “Eracle”».

Nel tuo percorso ti sei allontanato dalla street art. Me ne racconti le tappe?

«Da adolescente ero affascinato dalla Rap Culture e mi sono appassionato al graffiti writing, lavoravo più in hall of fame che in strada, ero concentrato sullo studio delle lettere. Consumavo taccuini su taccuini, avevo sketchbook pieni di alfabeti interi. In occasione della mostra “Street Art, Sweet Art” al PAC di Milano nel 2007 vidi gli street artist inseriti in ambito museale e cominciai a dipingere su tela. Da autodidatta mi sono avvicinato alla pittura astratta ammirando soprattutto la Nuova Scuola Americana. Non immaginavo di fare l’artista, forse memore dell’esperienza di mio padre: in cantina ci sono i suoi quadri, che non voleva fossero guardati. Ha cercato di tutelarmi, credo si sia ricreduto solo alla cerimonia del Premio Arte Laguna, quando mi ha visto salire sul palco. Era molto orgoglioso di me».

Continui tuttora a scrivere e ripetere segni. È il punto di avvio di ogni tuo lavoro?

«Sono un retaggio, una tradizione personale. Accompagnano a distanza, da vicino o danno proprio forma a ogni mio lavoro. Per esempio, per il progetto che stiamo preparando insieme per Cafro [una serie di interventi artistici prodotti per il Sessantesimo anniversario di Cafro s.r.l., a Fino Mornasco, organizzati in collaborazione con Circoloquadro, Milano, ottobre 2015, n.d.a.] i segni che ho catalogato su carta rappresentano nel mio immaginario una quantità di luce, delle stelle. Si sono evoluti dalla mia tag, assumendo una dimensione slegata dalla lettera e concentrata sul piacere del movimento, diventando “Costellazioni”».

Quindi senza più alcun riferimento a te stesso o all’affermazione di identità?

«È una firma primordiale. È il frutto di una serie di passaggi, nati da una riflessione sul rapporto tra ragione e istinto che mi aveva portato a disegnare delle figure antropomorfe, di cui ho conservato solo la parte superiore, la testa. Questa forma si è progressivamente diretta verso la dimensione astrale, in contrapposizione con le mie “Pozzanghere”, che invece sono indissolubilmente legate alla terra».

Nelle pozzanghere è, però, rimasto il riferimento all’uomo, visto che simboleggiano località dell’hinterland milanese.

«È una costruzione narrativa. Se vogliamo concentrarci sul nocciolo del lavoro parte dallo stesso principio, dall’evoluzione e catalogazione dello stesso segno. L’istinto su un piano bidimensionale è rappresentato per me da un segno che nello spazio, nelle “Pozzanghere”, assume una forma scultorea».

Sia le “Costellazioni” sia le “Pozzanghere” sono quindi la solidificazione di un segno. Qual è stato il passaggio tra terrestre e siderale?

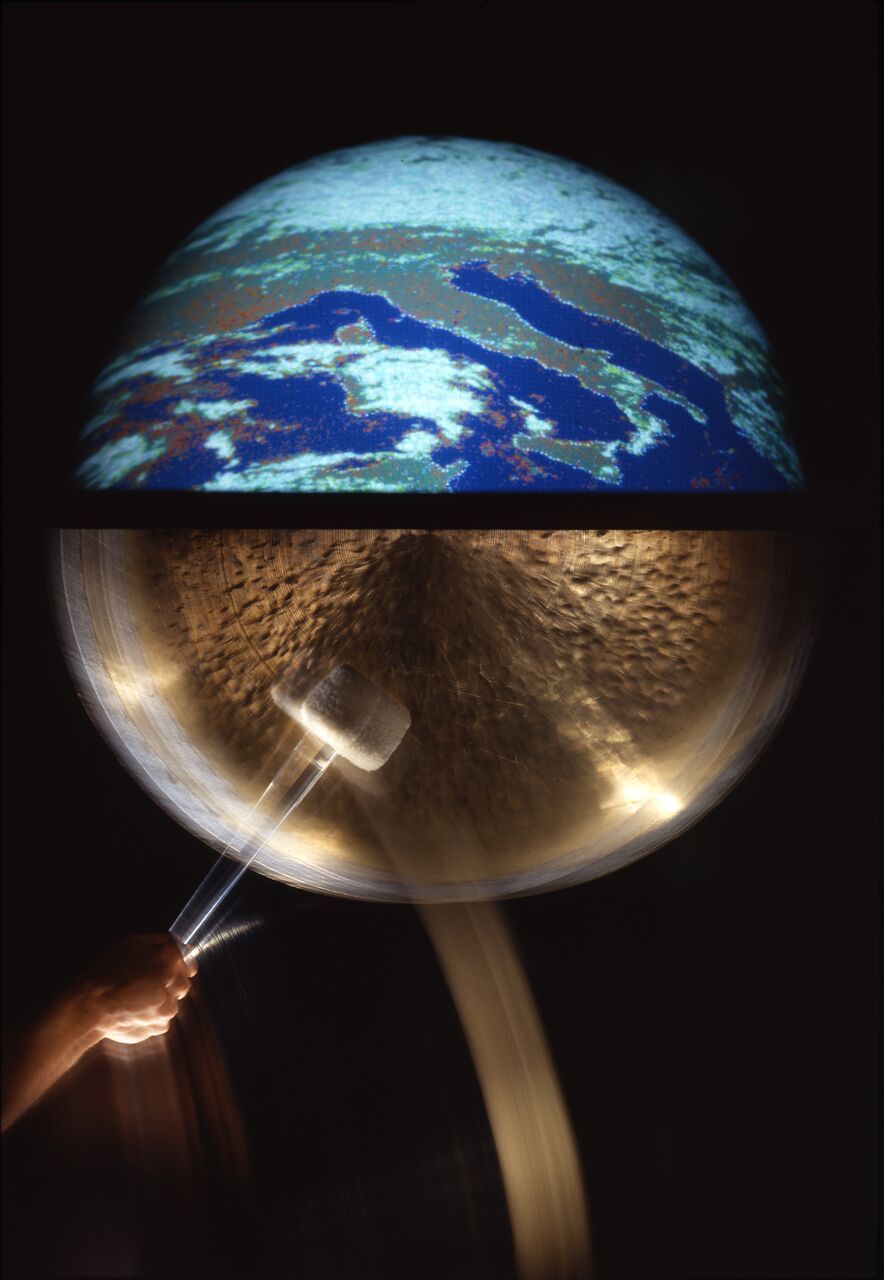

«Sono la solidificazione di un’unita minima, segnica nel piano e d’azione nello spazio. Ciò che mi ha fatto spostare dalla terra al cielo è stato il riflesso, l’analisi di ciò che si specchia in una pozzanghera. La pozzanghera può essere considerata come il riflesso esatto di una porzione di cielo. È stato un passaggio poetico dettato dall’urgenza di cercare un altrove. Le “Costellazioni”, le “Pozzanghere” e il loro relazionarsi sono una fiaba, due limiti poetici che sotto il nome di indagine artistica giocano con i limiti ontologici di nascita e morte».

Il rapporto tra cielo e terra, semplificando molto, è raccontato anche in “Per aspera ad astra”.

«Ho presentato quel lavoro sull’isola di San Servolo, a Venezia, a cura di Martina Corbetta. Si tratta di una serie di fili di poliestere bianco che uniscono visivamente il cielo e il suolo. Volevo rappresentare un interrogativo, ossia se l’uomo ha solo un’unità corporea o se, dopo la morte, rimane qualcosa. La profondità che intendevo raggiungere, però, mi sembra essere stata banalizzata dalla lettura più immediata del lavoro: il movimento ascendente, la purezza del bianco, i fili della vita, il tempo che interagisce con l’opera e la fa appassire. Ho affrontato lo stesso tema anche in “Petricore”, in cui il calore emanato da una lampada a incandescenza innalza e fa dissipare nell’aria della polvere evidenziata da un filtro interferenziale rosso. A partire dal titolo, trovo questa soluzione meno banale, quantomeno nella forma».

Sei molto autocritico. Sia in fase progettuale, come raccontano le note accanto ai tuoi schizzi, sia nella storicizzazione del tuo lavoro. Rileggi continuamente le opere precedenti in relazione a quelle attuali.

«Il mio fare è un percorso in divenire, in cui io avanzo di spalle. Riesco a collegare questa trama passata, ne capisco i nodi, ma non mi riesce di comprendere mai, a fondo, l’orientamento o lo scopo di ciò che realizzo. Di ogni lavoro cerco comunque di conservare qualcosa.

Per esempio “Writing on a dancefloor”, in cui tentavo di dare valore alle parole più o meno squallide che scrivevo quando lavoravo come organizzatore di eventi, mi ha condotto a “Tesla Babilonia”, in cui i miei testi sono tradotti da un dispositivo elettronico sotto forma di campo elettromagnetico. È stato uno scalino, un gradino che ha unito la scrittura alla ricerca sulle unità immateriali. Nello stesso modo, attraverso “Il mondo non ha più angoli”, un progetto concettualmente male articolato e irrisolto in cui ho regalato cento stampe private di un angolo che andava poi a completare un’installazione dislocata tra parete e pavimento, mi sono reso conto che la partecipazione attiva del pubblico non era per me fondamentale, ma più una forzatura contemporanea».

Anche in “Sostanze, distanza” hai coinvolto altre persone, spedendo quattrocento lettere a sconosciuti. Ed è un lavoro successivo.

«È un discorso diverso. Le lettere fanno parte della serie “Sostanze” – così come le “Pozzanghere”, che all’origine si chiamavano “Rimorsi” – in cui tentavo di trovare un’unità concreta all’immateriale: il coraggio, la memoria, il respiro, i rimorsi, la distanza. Per concretizzare quest’ultimo elemento ho scelto di intercettare persone in un contesto non legato all’arte, senza criterio, cercando i nomi sulle Pagine Bianche. Forse questo lavoro è nato perché da bambino speravo sempre ci fosse una lettera per me e quando arrivava era la proposta di vendita dell’enciclopedia junior… Era un periodo in cui mi sentivo molto solo, in realtà».

Avevi indicato il tuo indirizzo? Ti hanno risposto?

«Sì, alcuni». [Ride]

Perché ridi?

«Una persona mi ha scritto: “Sei un visionario o anche un pazzo. Un abbraccio.”»