David Gilmour, l’ultimo guerriero. Dopo lo show leggendario dei Pink Floyd, il ritorno del musicista nell’anfiteatro ha i connotati del mito

“La lasciò, così detto, e tornò verso i mantici: al fuoco li rivoltò, li invitò a lavorare: e i mantici, tutti e venti, soffiarono sulle fornaci”. Il più bel dono che si possa fare a una madre è proteggerne i figli. Efesto, nel 18° canto dell’Iliade, forgia per Teti nuove armi ad Achille.

Il dio delle fucine deve aver in simpatia anche David Gilmour, perché giovedì scorso (7 luglio), nell’Anfiteatro romano di Pompei, tutto, dalla corona di fiaccole accese alla fusione di pietra e metallo, esaltata da colori che scavano nella lava, congiurava per salutare il ritorno dell’ultimo guerriero.

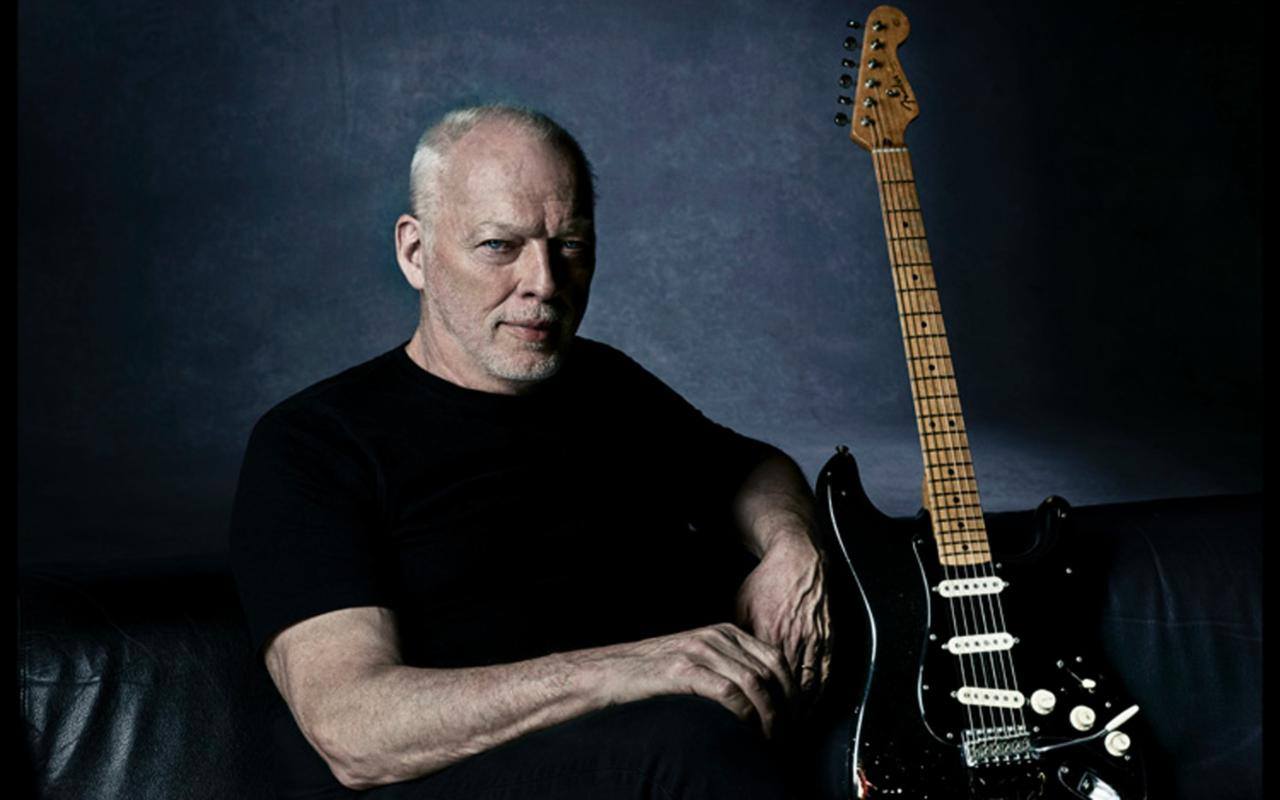

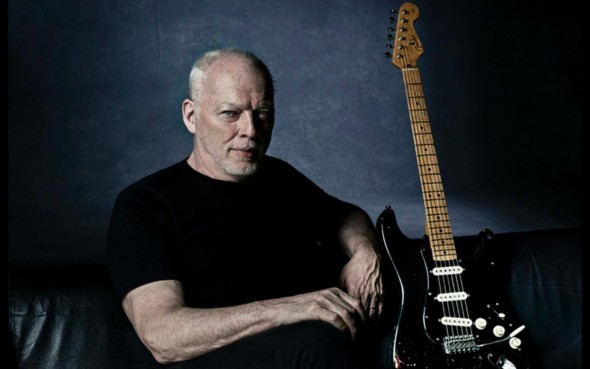

Il rock c’entra, ma non del tutto. Il talento sì, quello fa parte della condivisione con gli dei. E Gilmour, 70 anni, una leggera barba bianca, volto smagrito, sguardo di un azzurro da lama d’acciaio, era lì per fare pace con un’intera esistenza: «È bello essere qui dopo tutti questi anni, tra fantasmi passati e recenti…».

Il concerto dei Pink Floyd sotto lo stesso cerchio di luce, nel 1971. L’anniversario della scomparsa di Syd Barrett, il chitarrista precipitato nel labirinto scuro della propria mente. La dedica a Richard Wright, che della band era le armonie alle tastiere, portato via da un cancro. E poi c’è il doppio, la metamorfosi, il riflesso allo specchio: quarantacinque anni fa, Gilmour era di una bellezza sfavillante, ora «il tempo è passato, anche se la musica mi tiene in forma».

Così l’autorevolezza, il volto austero, la leggenda di una musica che ha stregato e fatto litigare sino a lotte omeriche, il divorzio fra Gilmour e Roger Waters fa discutere ancora oggi, non possono nascondere il rimpianto di essere stati giovani, nel modo più fortunato. Ecco, il primo dei due concerti all’Anfiteatro, stasera si replica, non vale tanto per la musica o lo strappo di concederlo al rock quanto per la sfida di un artista al proprio passato. Certo “Wish You Were Here” strappa un’ovazione.

Dice del marito la scrittrice Polly Samson: «David ha riflettuto molto sul fatto di essere il primo uomo applaudito nell’anfiteatro dopo i gladiatori». E questo silenzio, l’interruzione millenaria di voci, strepiti, il clangore della corazze, lo sciabordio delle armi che scavano nella sabbia, appena Gilmour è sul palco, in quell’attimo che precede la musica, si avverte. Altrimenti non si capirebbe la pellegrinazione di 2600 persone per sera, arrivate da ogni punto cardinale pagando 350 euro per un posto in piedi, moltiplicato per dieci sul mercato secondario.

Mentre Gilmour, in un impasto di suoni e mormorio ammirato del pubblico, di entusiasmo misto allo smarrimento di esserci sempre stati ad ascoltare quelle ballate amare, affronta il peso dei Pink Floyd e l’amalgama dei due album scritti con la moglie Polly, “On A Island” e “Rattle That Lock” che monopolizza la prima parte, ti viene in mente un verso di “Comfortably Numb” da “The Wall”: “… le tue labbra si muovono ma non posso sentire quello che dici…”.

Questa sera è diverso, impossibile non rimanere incantati dalla creta di questo spettacolo dove la Storia cancella la tragedia della fine di Pompei, nel 79 dopo Cristo. Guardi Gilmour, con il volto che guarda un punto in basso a destra ogni volta che fa un assolo, e ti rendi conto che è piccino, che il palco è basso perché non si deve perdere l’effetto complessivo della cornice, le gradinate che disegnano un punto di partenza, non la fine di tutto.

Per Mimmo D’Alessandro e Adolfo Galli, ideatori dell’evento, «è la miglior risposta alla Brexit. Qui non ci sono barriere culturali». Anche se le canzoni, la maggior parte, sono dei Pink Floyd, è più il mito a imporsi in una sera tersa e umida. Non tutti possono né meritano di suonare qui.

Come i gladiatori si allenavano con tecniche raffinate, così Gilmour sale sul tetto del mondo perché non ha mai accettato compromessi. E ha sempre affilato le armi. Le ha sempre curate, non per offendere ma per tenersi pronto a una notte memorabile. Come un incontro di boxe, una scalata, un’equazione matematica. Per mezzo secolo abbiamo pensato ai Pink Floyd come a un’iperbole, la confluenza fra paure, incubi, suoni e luce.

Non avevamo previsto che questa musica sarebbe tornata in un posto che trascende tutto.

E tutto inghiotte.

Anche se nel vulcano, un dio forgia i guerrieri che abbiamo perduto.

Per gentile concessione de Il Secolo XIX (08.07.2016)