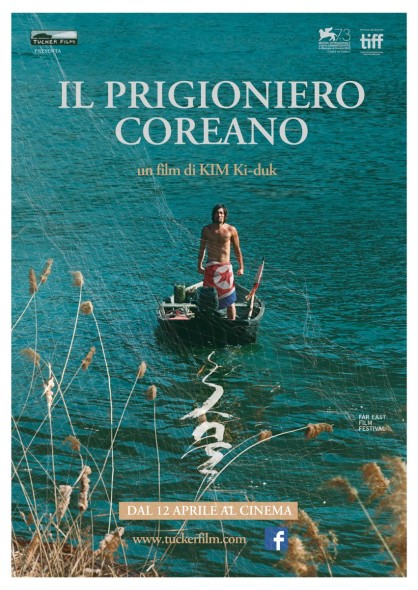

Al cinema dal 12 aprile, Il Prigioniero Coreano, il nuovo film di Kim Ki-duk. Uno sguardo lucido e impietoso sulla natura della dittatura.

Al cinema dal 12 aprile, Il Prigioniero Coreano, il nuovo film di Kim Ki-duk. Uno sguardo lucido e impietoso sulla natura della dittatura.

Kim Ki-duk è un autore multiforme, tanto coerente alla propria peotica quanto diverso negli esiti delle diverse storie che va a rappresentare sullo schermo. Con Il Prigioniero Coreano il regista torna alla narrazione politica, abbandona i toni e gli eccessi di pellicole passate, allestendo un racconto rigoroso quanto impietoso. La violenza non è quella fisica (L’Isola, Moebiu) o quella raccontata (One On One), ma è quella ideologica.

Il Prigioniero Coreano segue la vicenda drammatica di uno sventurato pescatore della Corea del Nord, Nam, che, suo malgrado, si trova a varcare un confine fluviale ritrovandosi così prigioniero, per l’appunto, nella Corea del Sud.

Inizia così una vicenda kafkiana di interrogatori, inquisizioni e giochi psicologici. Una storia che si sviluppa e si articola sul tema del doppio. Come doppia è la Corea. Divisa, speculare, ma sistematicamente uguale nel dramma di due dittature puntellate l’una sul sospetto dell’altra: comunismo contro capitalismo. Dittatura contro dittatura. Qualla rappresentata sembra una dispotia uscita da un racconto di fantascienza. Non lo è.  Kim Ki-duk prende in prestito e piega a suo piacimento la grammatica del thriller per raccontare attraverso questa sorta di spy-story la natura di un Paese in perenne stato di guerra mostrando al mondo il paradosso, illuminante, su quanto siano simili il Nord e il Sud della Corea, entrambi soggiogati dalla violenza ideoligica.

Kim Ki-duk prende in prestito e piega a suo piacimento la grammatica del thriller per raccontare attraverso questa sorta di spy-story la natura di un Paese in perenne stato di guerra mostrando al mondo il paradosso, illuminante, su quanto siano simili il Nord e il Sud della Corea, entrambi soggiogati dalla violenza ideoligica.

Il regista cerca così di raccontare chi la Corea la vive, non chi la comanda, costruendo la narrazione su una cascata di paradossi e contraddizioni che sembrano tanto fragili quanto in realtà talmente radicate da essere praticamente incrollabili.  Il Prigioniero Coreano è un film fatalista, disilluso e necessario, che smaschera ancora una volta -il cinema lo ha fatto spesso e volentieri- le trappole del potere.

Il Prigioniero Coreano è un film fatalista, disilluso e necessario, che smaschera ancora una volta -il cinema lo ha fatto spesso e volentieri- le trappole del potere.

Dall’aclamatissimo Leviathan di Andrej Zvjagincev (2014) a Z – L’orgia del potere (Costa-Gavras, 1969), dal classico tutto italiano Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (Elio Petri, 1970) al recentissimo Omicidio al Cairo (Tarik Saleh, 2017), il cinema è sempre stato una lente attenta in grado di mettere in luce meccanismi, contraddizioni e violenze che il potere politico porta con sé.  Kim Ki-duk all’interno di questi schemi fa muovere, non rappresenanti di una data classe politica (sociale o econimica), persone, non personaggi. C’è un’umanità che cerca di risalire la corrente, con fatica, spesso inutilmente, che dà al film un vibrante senso di tenerezza.

Kim Ki-duk all’interno di questi schemi fa muovere, non rappresenanti di una data classe politica (sociale o econimica), persone, non personaggi. C’è un’umanità che cerca di risalire la corrente, con fatica, spesso inutilmente, che dà al film un vibrante senso di tenerezza.

Solidarietà e empatia trovano un loro spazio in questi angusti luoghi (ideali e non) di sopraffazione (mentale e fisica). Per ora non sono sufficienti a rompere gli argini, a travalicare i confini, ma sembrano essere, per l’autore coreano, la via possibile per la libertà.