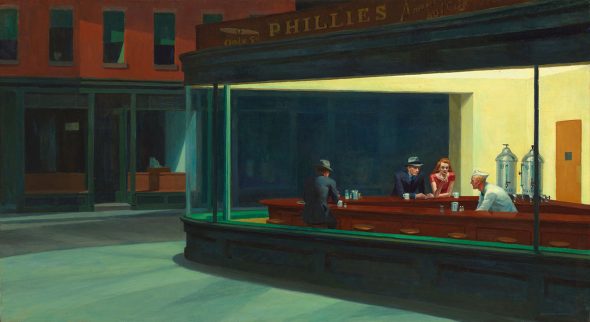

Se una notte d’inverno un pittore si ritrovasse a New York e nel buio totale scoprisse un diner acceso con quattro malinconiche persone al suo interno.

Gli angoli della notte certe sere sono più scuri. Con il sole che sprofonda dietro i grattacieli, le luci dei lampioni non vengono in soccorso della poca gente in strada, la quale si stringe nei cappotti e accelera il passo verso casa. Meglio lasciare che New York si addormenti prematuramente, perché questo 1942 nasconde l’insidia della guerra. L’esercito ha deciso che la miglior protezione in questo tetro periodo di angosce è proprio l’oscurità: un blackout totale protegge la città, spegne i palazzi come gigantesche candele e soffia sui bagliori che dal centro profilano le petroliere e le navi mercantili malinconicamente ormeggiate al porto. L’incubo di Pearl Harbor è nei timori di tutti, così sono veramente pochi coloro che rifiutano l’ordinanza e si concedono a un’audace insonnia.

Tra i solitari e sospetti lumi che percorrono New York come sospiri c’è quello che proviene dalla lampadina tremante della stanza di Edward Hopper. Il pittore delle ombre non può certo farsi sfuggire l’occasione di rapire i volumi in chiaroscuro che l’atmosfera tenebrosa dissemina per i vicoli deserti. Fuori la città oscilla sul bilico tra realismo e irrealtà, così Hopper posa il pennello ed esce alla ricerca del mistero celato sotto la luce al neon dei pochi diner che come lui mantengono ostinatamente accesa la luce. Non c’è contesto migliore per un artista che fa della sospensione e dell’attesa la cifra principale delle sue opere. Un lungo sonno per la città che non dorme mai, un tempo interrotto abitato da individui che si muovono come visitatori fantasmi. Non hanno passato né futuro, la loro storia è congelata in un eterno presente. Tutto si ripete e allo stesso tempo non succede nulla: come questa notte, come l’America delle ferrovie lunghe e solitarie, dei teatri senza platea, delle camere d’albergo spoglie, degli animi spenti, delle speranze interrotte, dei futuri incerti.

Momenti simili rappresentano il nucleo della poetica di Hopper. In una New York spettrale, poi, le suggestioni sono sempre dietro l’angolo. Lo sono anche in questa intensa notte del 1942, quando passando davanti a un locale del Greenwich Village, il quartiere di Manhattan dove abita, il pittore rimane intrigato da un locale che come un’allucinazione brilla nel buio. Quasi una visione, che riporta sul taccuino:

Notte + interno brillante di un ristorante economico. Oggetti luminosi: bancone in legno di ciliegio + una serie di sgabelli attorno; la luce riflessa sui serbatoi metallici sulla destra in secondo piano; una serie di piastrelle luminose di giada messe di tre quarti, sotto la vetrina che gira all’angolo. Le pareti chiare di colore giallo ocra fino alla porta della cucina sulla destra.

Un bel ragazzo biondo vestito di bianco (giacca e cappello) dietro al bancone. Una ragazza con la camicetta rossa, con i capelli castani e sta mangiando un panino.

Uomo con naso a becco con vestito scuro, cappello grigio scuro con banda nera, una camicia blu semplice e tra le mani regge una sigaretta. C’è un’altra figura scura di spalle a sinistra.

Il marciapiede all’esterno è di un verde chiaro quasi pallido. Sul lato opposto ci sono delle case fatte con mattoni rosso scuro. L’insegna del ristorante è scura e c’è scritto “Philies 5c Sigari”, con il disegno di un sigaro.

Fuori al negozio è buio e verde.

Nota: l’interno del soffitto è luminoso e contrasta con il buio della strada esterna e sull’angolo della vetrina c’è una piccola finestra”

Una volta tornato a casa riaccende la luce vibrante. Il buio è alle spalle, quel diner fantasmico gli è invece ancora davanti: inizia a trasportarlo sulla tela, apportando solo qualche piccola variazione. Nasce così I nottambuli (Nighthawks), l’opera che diventerà il suo manifesto iconico. I due titoli, l’originale inglese e la traduzione italiana, combinati suggeriscono con precisione i contenuti del quadro.

L’atmosfera notturna, di cui abbiamo già parlato, è filtrata da un grande vetro che permette di osservare la scena su tre piani: l’esterno davanti al diner, l’interno del locale e l’esterno al di là del ristorante. Mentre il vicolo nerissimo viene illuminato dalla verdastra luce al neon, dentro i nottambuli resistono al blackout anti-bombardamento. La forma quasi ovale della struttura e il nostro punto di osservazione esterno alimentano l’idea di trovarsi di fronte a un acquario: soli, persi e muti i tre clienti compongono insieme al barman la scena illuminatissima, fortemente in contrasto con le ombre oblunghe che avanzano lungo la strada.

Il fascino della notte rischiarata artificialmente non invoglia i tre soggetti a uscire: preferiscono rimanere nei pressi del bancone, appostati come rapaci. Nighthawks, letteralmente Falchi della notte, inquadra bene l’atteggiamento distaccato e malinconico della coppia – uomo e donna – e dell’altro uomo più distante, i quali indugiano nel locale in attesa che qualcosa accada. Il barman lancia un’occhiata agli avventori mentre tutto intorno a lui è allestito nei dettagli: il sale, il pepe, il distributore di tovaglioli, le macchine del caffè, i serbatoi metallici che dall’angolo destro riflettono la luce. Tutto è precisamente predisposto per la situazione ritratta che, come in ogni opera di Hopper, è destinata a rimanere tale e non divenire mai azione. La desolazione è in strada, nei personaggi, nell’assenza di vita e comunicazione.

Tra i dettagli che in fase di realizzazione Hopper varia ce ne sono due in particolare che esasperano la condizione di isolamento dei soggetti ritratti. Il primo è quello della finestrella, rimossa, che azzera i collegamenti tangibili tra il locale e l’esterno; tutto è ermeticamente chiuso in una bolla che imprigiona i soggetti al suo interno. Siamo solo noi che da fuori possiamo crogiolarci nel gioco voyeuristico che Hopper allestisce all’insaputa degli avventori completamente alienati. Non hanno la forza di parlare, toccarsi, muoversi o mangiare. Il secondo dettaglio rimosso è proprio quello alimentare: la ragazza con la camicetta rossa nei primi appunti reggeva un sandwich ed era sul punto di mangiarlo, mentre ora sostiene un imprecisato oggetto dal colore verdognolo. L’idea di sospensione è portata così all’estremo che nessuno è in grado di compiere alcuna operazione. Anche il barista, che pur sembra attivo, ci nasconde in fondo le sue intenzioni.

Ma se invece, paradossalmente, senza personaggi il senso di solitudine fosse minore?

I personaggi di Hopper non fanno nulla, aspettano. Forse riflettono, probabilmente soffrono. Ma non fanno nulla. C’è un senso di vuoto quasi straziante, commovente, in tutte le sue opere; una potenzialità strozzata riposa sotto l’aspetto stanco dei personaggi, anime sensibili consumate da un’America in incontrollabile accelerazione. Come durante una seduta meditativa essi non cercano di fare, ma provano piuttosto ad essere. L’immanenza della scena indica un tentativo da parte dei soggetti di recuperare una consapevolezza perduta o forse, al contrario, proprio di perdere questa consapevolezza.

Comunque si prenda la questione, l’istante fotografato da Hopper immortala, in questo caso come in altri, un istante che consente a tutte le parti in causa di manifestare la propria presenza, di sprofondare nel momento, di interrompere il flusso di eventi e pensieri. Anche noi, attraverso le silenziose vicende narrate, abbiamo occasione di immergerci in situazioni ricche di dettagli e sfumature capaci di raccontare molto più di quel che sembra inizialmente. La potenza dei dipinti di Hopper si nasconde nella complicità interna dei suoi connotati precisi, eternamente bloccati nella loro perfetta messa in scena, e nelle domande senza risposta che suscita.

I due nell’angolo di destra sono effettivamente una coppia? L’uomo di spalle ha ordinato un altro drink? Chiuso il locale il barista dove andrà? Cosa si nasconde dietro la porta che conduce sul retro?

Anche se questa sera la luce si accenderà su New York, ognuno di loro sta ancora vivendo la propria infinita notte di attesa, sospesi ad attendere che un osservatore come noi provi a dare una risposta alle loro esistenze.