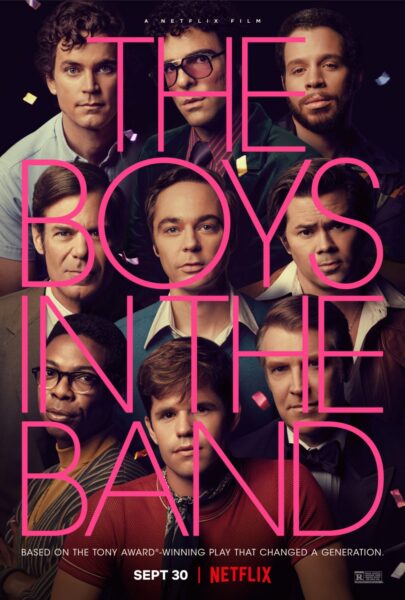

Il camp non è morto, ma combatte insieme ai protagonisti del nuovo film prodotto da Ryan Murphy e distribuito da Netflix: The Boys in the Band, tratto da uno dei testi fondamentali del teatro LGBT+. Con Jim Parsons, Matt Bomer, Andrew Rannels, Zachary Quinto, Charlie Carver

Il camp non è morto, ma combatte insieme ai protagonisti del nuovo film prodotto da Ryan Murphy e distribuito da Netflix: The Boys in the Band, tratto da uno dei testi fondamentali del teatro LGBT+. Con Jim Parsons, Matt Bomer, Andrew Rannels, Zachary Quinto, Charlie Carver

Nel 2018, quando ancora era legittimo riempire le poltrone di un teatro, Ryan Murphy (ormai il re Mida della serialità americana, autore di serie cult come Nip/Tuck, Glee e American Horror Story) aveva messo in piedi un progetto ambizioso: il revival di The Boys in the Band, la pièce scritta da Mart Crowley nel 1968 e oggi considerata una pietra miliare della letteratura e della drammaturgia LGBT+ (nel 1970 aveva già ispirato il film Festa per il compleanno del caro amico Harold di William Friedkin). Per l’occasione aveva riunito un cast stellare: Jim Parsons, Zachary Quinto, Matt Bomer, Andrew Rannells, Brian Hutchinson, Michael Benjamin Washington, Robin de Jesús e Tuc Watkins, tanti volti già visti (chi più, chi meno) nell’universo di Murphy.

A due anni da quel revival, tutto il cast e la produzione (a cominciare dal regista Joe Mantello) sono tornati per trasformare lo spettacolo in un film: The Boys in the Band (2020), l’ennesimo capitolo dell’accordo da 300 milioni di dollari stretto da Murphy e Netflix (che ha già portato a serie come Ratched, The Politician e Hollywood).

Particolarmente irrilevante dal punto di vista cinematografico, The Boys in the Band vale più di quello che potrebbe sembrare. New York, da qualche parte negli anni Sessanta. In un appartamento dell’Upper East Side (lontanissimo dai loft firmati Prada Marfa di Gossip Girl) sei amici, tutti dichiaratamente gay, si riuniscono per festeggiare il compleanno di Harold (Zachary Quinto). La casa è quella di Michael (Jim Parsons), che nel bel mezzo della festa riceve a sorpresa la visita di un suo vecchio compagno del college: Alan, un uomo bigotto, ma soprattutto convinto che a Michael piacciano le donne. Nel pieno spirito di una shakespeariana commedia degli equivoci, il suo arrivo sconvolge gli equilibri già precari tra i protagonisti: tra vodka tonic, bis di lasagne e qualche lattina di birra per i più “mascolini” (in gergo queer: butch), presto la serata si trasforma in un Hunger Games emotivo, fino a culminare in un crudele gioco telefonico che mette a nudo tutte le loro insicurezze.

A più di cinquant’anni dal debutto a Broadway, oggi si può solo immaginare la portata rivoluzionaria della pièce di Mart Crowley e della prima versione cinematografica diretta da Friedkin (che tre anni più tardi sarebbe diventato una superstar con L’esorcista). Nessun film mainstream aveva mostrato due uomini che si baciano – ed era la prima volta che sul grande schermo veniva messo in scena il racconto di un gruppo di uomini dichiaratamente gay, in tutte le loro sfaccettature e meschinità.

A più di cinquant’anni dal debutto a Broadway, oggi si può solo immaginare la portata rivoluzionaria della pièce di Mart Crowley e della prima versione cinematografica diretta da Friedkin (che tre anni più tardi sarebbe diventato una superstar con L’esorcista). Nessun film mainstream aveva mostrato due uomini che si baciano – ed era la prima volta che sul grande schermo veniva messo in scena il racconto di un gruppo di uomini dichiaratamente gay, in tutte le loro sfaccettature e meschinità.

Per fortuna non è più il 1968: il movimento LGBT negli ultimi cinquant’anni ha fatto passi da gigante. Attenzione, però, perché questo non significa che tutto quello che c’era da dire sia già stato detto (la discussione italiana intorno alla legge contro omotransfobia e misoginia ne è la dimostrazione lampante). E se c’è qualcuno che oggi sa come parlare al grande pubblico di diritti e inclusività, quello è Ryan Murphy.

Bastano pochi minuti per capire che questa nuova versione del film è identica all’originale: dalla messa in scena alla scenografia, per non parlare della sceneggiatura. Che cosa fare, quindi, per rendere attuale una storia così legata al suo tempo?

In questo caso, il tocco magico di Murphy passa proprio dal cast. Come i loro personaggi, tutti gli attori di The Boys in the Band sono uomini gay che nel corso degli anni si sono esposti a Hollywood fino a diventare un punto di riferimento per l’attivismo LGBT+.

Un gruppo di celebrità furbescamente raccolte da Murphy alla corte del suo harem: Jim Parsons (Sheldon Cooper di The Big Bang Theory), che per Murphy aveva già preso parte a The Normal Heart e Hollywood; Matt Bomer (The Normal Heart, American Horror Story); Zachary Quinto (l’indimenticabile Oliver Thredson di American Horror Story: Asylum), Andrew Rannels (che fra un mese sarà il protagonista di The Prom, al fianco di Meryl Streep e Nicole Kidman), Charlie Carver (Ratched).

Accanto a loro, alcune new entry come Robin de Jesús, Tuc Watkins (Bob di Desperate Housewives), Brian Hutchinson e Michael Benjamin Washington (fenomenale). Un dettaglio che non è da sottovalutare, in un mondo in cui il coming out diventa trend sui social (chi non si ricorda il coming out su Instagram di Charlie Carver?).

Non solo. Tutti i personaggi – sei dive sull’orlo di una crisi di nervi – incarnano alcuni “ruoli ricorrenti” del mondo gay maschile: Michael è un uomo di lettere che indossa foulard di Hermès e mocassini di Gucci; Harold è una diva in pantaloni a zampa d’elefante, che fin dal suo ingresso si presenta come un “pock-marked Jew faggot”; Donald, dolce e in balia degli eventi (un Matt Bomer che con grande cognizione di causa presta la sua bellezza a un ruolo che non le rende giustizia); Emory, il più effeminato; Larry, promiscuo e sessualmente spregiudicato, ma spaventato dall’amore che prova per Hank, bisessuale, divorziato e fresco di coming out; Cowboy (Charlie Carver), un gigolò palestrato e tanto stupido da non meritare nemmeno un nome proprio (eppure l’unico a non essere in conflitto con la sua sessualità); infine Bernard, un’anima gentile imprigionata tanto dal peso della sua sessualità, quanto del colore della sua pelle.

Non solo. Tutti i personaggi – sei dive sull’orlo di una crisi di nervi – incarnano alcuni “ruoli ricorrenti” del mondo gay maschile: Michael è un uomo di lettere che indossa foulard di Hermès e mocassini di Gucci; Harold è una diva in pantaloni a zampa d’elefante, che fin dal suo ingresso si presenta come un “pock-marked Jew faggot”; Donald, dolce e in balia degli eventi (un Matt Bomer che con grande cognizione di causa presta la sua bellezza a un ruolo che non le rende giustizia); Emory, il più effeminato; Larry, promiscuo e sessualmente spregiudicato, ma spaventato dall’amore che prova per Hank, bisessuale, divorziato e fresco di coming out; Cowboy (Charlie Carver), un gigolò palestrato e tanto stupido da non meritare nemmeno un nome proprio (eppure l’unico a non essere in conflitto con la sua sessualità); infine Bernard, un’anima gentile imprigionata tanto dal peso della sua sessualità, quanto del colore della sua pelle.

In un mondo che si è spogliato dei cliché, The Boys in the Band fa esattamente l’opposto: non solo recupera gli stereotipi (e, perché no, anche la loro comicità), ma si tuffa di testa nella tradizione più spregiudicata del camp. Uno schiaffo a tutta la tradizione vista al cinema e in tv, che da Una giornata particolare di Ettore Scola a Dawson’s Creek per anni ha cercato di inquadrare l’omosessualità in una dimensione di presunta “normalità”. Come se gli stereotipi fossero l’indice di tutto quello che non avrebbe dovuto funzionare nel mondo LGBT+, un limite al suo stesso diritto di esistere.

Dopo anni passati a parlare di “normalità”, The Boys in the Band si fa notare perché combatte una battaglia diversa: quella per la valorizzazione delle diversità. Il momento è propizio: lo hanno capito Ryan Murphy, lo ha capito Skam Italia – e lo ha capito persino Anna Wintour, quando ha scelto il camp come tema del Met Ball del 2019. E questo, dopo anni in cui la cultura mediatica di tutto il mondo ha cercato di rendere “accettabile” l’omosessualità attraverso la sua “normalizzazione”, è una boccata d’aria fresca. A tratti anche ironico, considerato che il film è tratto da una pièce teatrale scritta più di cinquant’anni fa.