Sanpa, il documentario Netflix sulla nascita di San Patrignano e l’ingombrante figura del suo fondatore, Vincenzo Muccioli

Sanpa, il documentario Netflix sulla nascita di San Patrignano e l’ingombrante figura del suo fondatore, Vincenzo Muccioli

Sanpa porta con sé una buona notizia: anche in Italia si possono girare ottimi prodotti, che parlano del Paese (di noi), ma con un respiro internazionale. Non basta il marchio Netflix per garantire la buona riuscita di un progetto, Baby e Curon sono due esempi lampanti. Come, dall’altra parte, non è sufficiente unicamente il talento di autori e registi validi (Luna nera altro esempio mal riuscito, sempre per restare in casa Netflix – ma il discorso è valido in generale, soprattutto nella desolante realtà della produzione per il cinema in Italia). Con Sanpa invece la sinergia ha funzionato alla perfezione: creato da Gianluca Neri (quello di Macchianera), il documentario in quattro puntate è diretto da Cosima Spender (Palio) e montato da Valerio Bonelli (Black Mirror, L’ora più buia, Philomena), con Netflix a dettare le linee guida (fatti verificabili da almeno tre fonti, nessuna imboscata ai testimoni, focus sulle storie e sulle vicende umane dei protagonisti e politica in secondo piano – in un’ottica di esportabilità maggiore).

Sanpa è riuscito a scontentare sia i detrattori di Muccioli sia i suoi sostenitori. Un’occasione persa, dice Letizia Moratti, chiamata a partecipare ma assente per agenda incompatibile. Nessuna condanna netta, lamentano invece i più critici nei confronti della figura del fondatore di San Patrignano, la più grande comunità in Europa per il recupero di persone tossicodipendenti. Il documentario però ha convinto il pubblico non partigiano e riacceso un dibattito: tutti ne parlano, tutti vogliono farsene un’idea. Per molti è stato come rivivere una storia messa a tacere da lungo tempo, dolorosa e sconcertante, per altri (i più giovani) la scoperta di un’Italia che sembra lontanissima, quella in cui per drogarsi serviva una siringa.

Giovedì 30 ottobre 1980, l’Italia fa la conoscenza di San Patrignano. Su l’Unità esce un articolo che racconta le violenze subite dagli ospiti della comunità: legati con catene, segregati, malmenati. “«All’inizio – ci ha raccontato uno dei profughi – Muccioli aveva formato una sorta di cenacolo. Vi aderivano 12 persone. Muccioli era il maestro e faceva vedere le stimmate. Si facevano sedute spiritiche». Muccioli è uno che la dà a bere facilmente. Ogni volta chiedeva delle offerte, e tutti quanti ne davano. […] La comune è cresciuta rapidamente. Sono stati investiti centinaia di milioni per mettere su un allevamento di cani, pollame, conigli. Sono stati impiantati anche una pellicceria e un laboratorio di foto-litografia. Da dove sono stati presi tutti quei soldi? «Ho messo tutto di tasca mia», diceva Muccioli”.

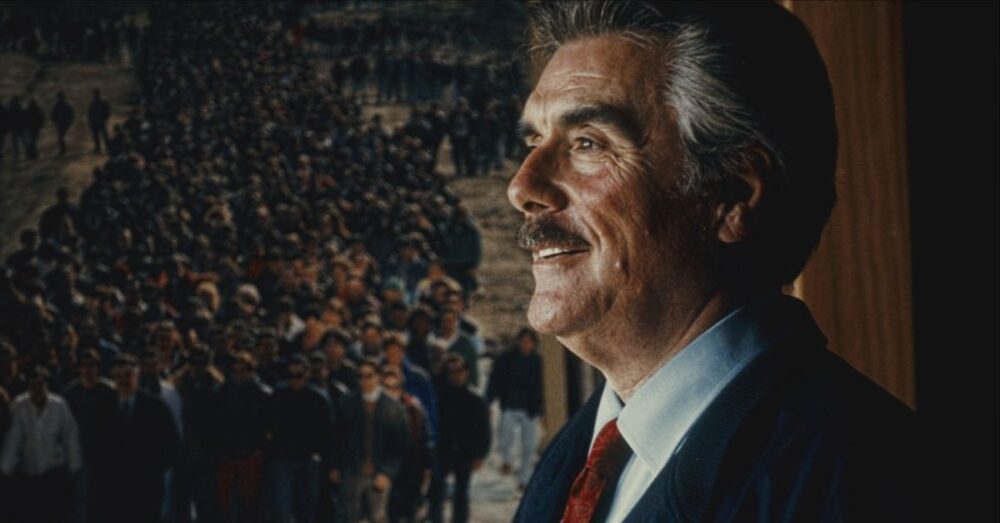

Negli anni seguono donazioni da parte dei Moratti (che oggi hanno in gestione la comunità, un luogo ormai totalmente diverso da quello di quegli anni), si parla di miliardi di lire. A quella prima denuncia segue un processo, sarà ricordato come “il processo delle catene”. Tra gli ospiti della comunità anche i figli di Paolo Villaggio e quello di Enrico Maria Salerno, i due attori testimoniano a suo favore, grati per aver salvato da morte certa i loro figli. Muccioli viene condannato in primo grado, assolto in appello. Da allora è sotto gli occhi di tutti: lui, la comunità, “il metodo Muccioli”. Non si parla più di sedute spiritiche e circoli esoterici (invenzioni di testimoni non attendibili dicono i suoi sostenitori), quella di San Patrignano, agli occhi di tutti, diventa una missione: salvare i ragazzi dalla droga. Tutta l’Italia è con Muccioli.

Il documentario presenta in maniera imparziale entrambe le facce di una medaglia quantomeno ambigua. Egual spazio è dato alle voci in favore del “metodo” (in particolare il figlio Andrea, subentrato nella gestione della comunità alla morte del padre, e Red Ronnie, fervente sostenitore della prima ora) che a quelle contrarie (Walter Delogu, prima braccio destro e guardia del corpo e poi “traditore” di Muccioli), alle quali si aggiungono diverse testimonianze tuttora, dopo anni di distanza, ancora ricche di dubbi, di sentimenti contrastanti. Tra queste quella di Fabio Cantelli, a San Patrignano per dieci anni prima come tossicodipendente in cura e poi come addetto alle pubbliche relazioni, la sua è una voce critica, ma nonostante quello che ha visto non riesce a condannare Muccioli: «Il problema è che le cause profonde della tossicomania rimanevano intatte, non venivano affrontate – spiega in un’intervista – Quindi il meccanismo funzionava fino a che restavi dentro alla comunità e facevi il bravo ragazzo. Poi uscivi all’esterno, la maschera crollava e iniziavano i guai. Molti uscivano, ricadevano, venivano riaccolti e ricominciavano daccapo».

Il documentario presenta in maniera imparziale entrambe le facce di una medaglia quantomeno ambigua. Egual spazio è dato alle voci in favore del “metodo” (in particolare il figlio Andrea, subentrato nella gestione della comunità alla morte del padre, e Red Ronnie, fervente sostenitore della prima ora) che a quelle contrarie (Walter Delogu, prima braccio destro e guardia del corpo e poi “traditore” di Muccioli), alle quali si aggiungono diverse testimonianze tuttora, dopo anni di distanza, ancora ricche di dubbi, di sentimenti contrastanti. Tra queste quella di Fabio Cantelli, a San Patrignano per dieci anni prima come tossicodipendente in cura e poi come addetto alle pubbliche relazioni, la sua è una voce critica, ma nonostante quello che ha visto non riesce a condannare Muccioli: «Il problema è che le cause profonde della tossicomania rimanevano intatte, non venivano affrontate – spiega in un’intervista – Quindi il meccanismo funzionava fino a che restavi dentro alla comunità e facevi il bravo ragazzo. Poi uscivi all’esterno, la maschera crollava e iniziavano i guai. Molti uscivano, ricadevano, venivano riaccolti e ricominciavano daccapo».

Quella di Vincenzo Muccioli è una figura ingombrante, ha salvato migliaia di vite dicono alcuni, un criminale dicono gli altri. Le ombre sulla “sua” San Patrignano sono molte. Dopo il boom di popolarità la comunità si espande, dall’ordine delle centinaia di ospiti si passa alle migliaia. Si creano delle gerarchie, Muccioli delega, attorno a lui si consolida un “cerchio magico”. Tre morti violente, di cui due suicidi e un omicidio. Quest’ultimo, commesso all’interno della comunità, insabbiato due volte. Prima dagli artefici poi dallo stesso Muccioli. Cosa sapeva, cosa no? Segue un altro processo. Le famiglie italiane sono con lui, gli affidano i propri figli. Il piccolo podere, un dono da parte della famiglia della moglie, ormai è un’azienda operosa. Lui tiene i ragazzi lontano dalla droga, loro lavorano e producono, riuscendo dove ospedali e cliniche falliscono li fa rifiorire, li riporta alla vita.

Da questo documentario, attraverso il materiale d’archivio e le interviste ai protagonisti che hanno vissuto quegli anni e quelle vicende in prima persona, emergono diversi aspetti, tutti contraddittori, sia all’interno che all’esterno di San Patrignano; innanzitutto, il fascino che aveva (che ha tuttora?) la figura di Muccioli, un vero e proprio guru che ha stregato l’Italia intera, i media lo cercano, la politica lo lusinga. È sempre in TV, col fare da buon padre di famiglia, severo ma amorevole. Pippo Baudo chiede al pubblico da casa di votare chi è più bravo tra Versace, Valentino e Muccioli: un plebiscito per Muccioli (bravo in che senso? Non so, la cosiddetta TV spazzatura non è un’invenzione della povera D’urso, questo è certo – come è certo che se Muccioli fosse ancora vivo oggi sarebbe ospite delle cinque sfere come un Fabrizio Corona o una Wanna Marchi del caso).

Da questo documentario, attraverso il materiale d’archivio e le interviste ai protagonisti che hanno vissuto quegli anni e quelle vicende in prima persona, emergono diversi aspetti, tutti contraddittori, sia all’interno che all’esterno di San Patrignano; innanzitutto, il fascino che aveva (che ha tuttora?) la figura di Muccioli, un vero e proprio guru che ha stregato l’Italia intera, i media lo cercano, la politica lo lusinga. È sempre in TV, col fare da buon padre di famiglia, severo ma amorevole. Pippo Baudo chiede al pubblico da casa di votare chi è più bravo tra Versace, Valentino e Muccioli: un plebiscito per Muccioli (bravo in che senso? Non so, la cosiddetta TV spazzatura non è un’invenzione della povera D’urso, questo è certo – come è certo che se Muccioli fosse ancora vivo oggi sarebbe ospite delle cinque sfere come un Fabrizio Corona o una Wanna Marchi del caso).

Emerge poi, chiaramente, la distanza tra Stato e cittadini, in un sistema, quello degli anni ‘80 completamente impreparato (forse anzi, disinteressato) alla spaccatura sociale che si era venuta a creare nei ‘70 e che avrebbe avuto strascichi per quasi tutti gli anni ‘90. I drogati? Una piaga da debellare. Qualcosa da spingere sotto il tappeto. Una minaccia fuori controllo. In quegli anni la droga aveva tre soluzioni: il carcere, le comunità private (poche, dispendiose, non sempre valide – anche in virtù del fatto che probabilmente non esiste un metodo univoco in grado di funzionare efficacemente per tutti) o la morte.

San Patrignano in quello scenario desolante ha due grandi pregi: esiste, è gratis. Per le famiglie dei tossicodipendenti è una salvezza (forse più ancora che per i ragazzi stessi), per loro Muccioli è un messia. In comunità decide tutto lui, ospiti e famiglie non hanno più voce in capitolo: se serve un ceffone ben venga, se servono le catene che catene siano. In comunità niente caffè, maschi e femmine divisi, le relazioni affettive sono scoraggiate, si lavora, non si può uscire, la corrispondenza viene passata meticolosamente al vaglio, le lettere compromettenti vengono cestinate, i capireparto fanno regnare l’ordine con metodi spicci (ovvero maneschi). Cos’è un morto ammazzato, pestato letteralmente a sangue, di fronte a migliaia di vita salvate?, si chiedono le madri d’Italia. Un sacrificio accettabile per salvare la comunità, si rispondono. Uno sbaglio, dirà il figlio. Muccioli non chiede soldi alle persone che vogliono entrare nella sua comunità, chiede dedizione, ubbidienza. Il prezzo da pagare non è in lire.

E la chiave del successo del suo metodo probabilmente sta in quell’impossibilità di scegliere in cui si trovano tutti: nessuna scelta, nessuna responsabilità. Tranne lui: l’aspirazione cristologica e esoterica rivive in Muccioli, sotto un’altra forma, più completa, necessaria; il fondatore di San Patrignano “coniugava come nessun altro i due imperativi degli anni ’90, il “va’ dove ti porta il cuore” e il “produci ricchezza”, solidarietà e impresa, centinaia di vite salvate e 34 miliardi di fatturato”, così Repubblica del 20 settembre 1995 alla sua morte, mentre si discuteva di un ricorso per il processo di favoreggiamento e omicidio colposo (colpevole per il primo capo d’accusa, innocente per il secondo) che lo aveva visto protagonista.

Sanpa si inserisce nella recente filone di documentari Netflix che si occupano di cronaca nera e true crime. Tutto ha avuto inizio con il successo di Making a murder, tantissimi i titoli che hanno fatto seguito, prodotti o solo distribuiti dalla piattaforma – tra questi vi segnalo Rapita alla luce del sole e Evil genius, letteralmente incredibili. Nel 2018 ha sollevato poi grande attenzione mediatica Wild Wild Country, documentario in sei parti prodotto dai Duplass Brothers che ricostruisce la storia di Osho, il santone partito dall’India che fonda nel 1981 la sua comunità religiosa in Oregon. Colpiscono, nella distanza, alcune similitudini tra le due vicende, le dinamiche della setta che si ripetono, come uno schema. «Parlava a nome di Dio, diceva che il raggio cristico veniva emanato da lui. Aveva preso dalla sinistra la cultura hippy, dalla destra il rigore, dal filone mistico il culto della sua persona. I tossicodipendenti lo aiutano a creare un sogno, quello della comunità di cui essere leader, comunità che nel sogno iniziale non voleva essere terapeutica», così Gianluca Neri a proposito di Muccioli in un’intervista sulla lavorazione del documentario.

Sanpa si inserisce nella recente filone di documentari Netflix che si occupano di cronaca nera e true crime. Tutto ha avuto inizio con il successo di Making a murder, tantissimi i titoli che hanno fatto seguito, prodotti o solo distribuiti dalla piattaforma – tra questi vi segnalo Rapita alla luce del sole e Evil genius, letteralmente incredibili. Nel 2018 ha sollevato poi grande attenzione mediatica Wild Wild Country, documentario in sei parti prodotto dai Duplass Brothers che ricostruisce la storia di Osho, il santone partito dall’India che fonda nel 1981 la sua comunità religiosa in Oregon. Colpiscono, nella distanza, alcune similitudini tra le due vicende, le dinamiche della setta che si ripetono, come uno schema. «Parlava a nome di Dio, diceva che il raggio cristico veniva emanato da lui. Aveva preso dalla sinistra la cultura hippy, dalla destra il rigore, dal filone mistico il culto della sua persona. I tossicodipendenti lo aiutano a creare un sogno, quello della comunità di cui essere leader, comunità che nel sogno iniziale non voleva essere terapeutica», così Gianluca Neri a proposito di Muccioli in un’intervista sulla lavorazione del documentario.

Sanpa ha polarizzato l’attenzione perché quella di Muccioli, fin da subito è stata una figura che ha diviso (“Ogni profeta è un santo per chi lo venera e un mostro per chi ne condanna l’impostura”, Polito su Repubblica), perché ha raccontato in maniera lucida e rigorosa pagine oscure e dolorose della nostra storia, dando senso a un racconto pur nell’impossibilità di far luce su ogni mistero; è difficile toglierselo dalla testa perché (per diversi motivi) non risponde a tutte le domande (che quindi si moltiplacano) e ci mostra solo l’inconfutabile, la punta dell’iceberg che continua a galleggiare su un’impenetrabile superficie di speranza e dolore. C’è un’unica domanda a cui ognuno di noi può dare una risposta, qual è il prezzo che siamo disposti a pagare per salvarci?