Le Biennali dei curatori: ciò che rappresentano e ciò che non rappresentano. “Fare Mondi”, diretta da Daniel Birnbaum (2009). Terza puntata: quello che NON c’era

Le Biennali dei curatori: ciò che rappresentano e ciò che non rappresentano. “Fare Mondi”, diretta da Daniel Birnbaum (2009). Terza puntata: quello che NON c’era

Giunti alla terza puntata della nostra ricostruzione storica della Biennale di Venezia del 2009, diretta da Daniel Birnbaum, proveremo ora ad esorbitare dal tema allargando lo sguardo oltre quanto presentato in questa mostra. Nella prima puntata abbiamo analizzato la mostra centrale e alcuni padiglioni nazionali rilevando l’importanza di questo evento come momento cerniera per il sistema artistico, in corrispondenza della crisi economica sopraggiunta proprio in quel periodo. Nella seconda puntata abbiamo affrontato il tema della partecipazione degli artisti italiani, riassumendo per sommi capi qual’ era la situazione di casa nostra, il dibattito e il contesto del tempo.

In questa terza parte, dopo aver rovistato tra la moltitudine di eventi dei due anni precedenti la mostra, proporremo una lista di artisti o mostre che reputiamo interessanti anche se poi non esposti nella Biennale di Venezia.

La lista non si presenta ingenuamente come una mostra alternativa a quella ufficiale ma è una scelta che per certi tratti non presenta chissà quali caratteri di originalità dato che alcuni degli esempi citati sono in realtà ampiamente conosciuti e in realtà se ne potevano citare molti altri. L’intento è semplicemente, come si sarà capito, di impallinare l’aria di esaustività e di autorevolezza della grande mostra diretta dal grande curatore, dimostrando non solo l’impossibilità di condurre logicamente e persuasivamente ragionamenti tematici teorici e argomentativi a fondamento di mostre di questo tipo, ma anche che nella mostra avrebbero avuto diritto di esserci molti altri artisti oltre o invece di quelli selezionati.

1- L’ANTI BIENNALE PER ECCELLENZA: LA GHETTO BIENNALE DI HAITI

Proprio nel 2009 nasce quella che si può considerare come uno dei più tipici esempi di mostra alternativa a quelle più ricche e “istituzionali” delle Biennali ufficiali. Non a caso la Ghetto Biennale nasce ad Haiti, uno dei paesi più poveri del mondo, e nasce sotto la spinta degli artisti, spesso autodidatti e che usano materiali riciclati, operanti attorno alla Grand Rue di Port-au-Prince, dove diversi di questi avevano aperto delle botteghe artigiane per turisti. L’occasione fu innescata dalle difficoltà degli artisti locali di ottenere i visti per potersi recare all’estero: da qui l’idea della fotografa inglese Leah Gordon e del gruppo collettivo di scultori Atis Rezistans di creare una Biennale che li potesse far conoscere. L’etnografa Katherine Marie Smith riferendosi ad una mostra inglese di quel periodo, dove erano stati esposti lavori di artisti Haitiani che utilizzavano degli scheletri come materiali delle loro sculture, notava come per questi non ci fossero stati problemi di importazione e ironicamente osservava che per degli haitiani morti era stato più facile arrivare a Londra che per degli artisti haitiani viventi.

La storia del paese è complessa e tormentata: nella storia del Colonialismo Haiti vanta d’essere, grazie alla rivolta degli schiavi inizialmente guidati nel 1791 da Toussaint L’Ouverture, il secondo paese del continente americano, dopo gli Stati Uniti, a conquistare l’indipendenza, prima contro i francesi, poi con i francesi (che intanto erano passati sotto il governo rivoluzionario che aveva abolito la schiavitù) contro i britannici e gli spagnoli e successivamente contro l’esercito napoleonico. A questo incredibile exploit seguirono però anni di disordine politico, con lotte di potere intestine e l’influenza di paesi come la Germania, finchè nel 1915 gli Stati Uniti occuparono il paese con il consueto corollario: maniere forti e spoliazione della terra ai contadini imponendo un’agricoltura di piantagione in mano straniera. Il vicesegretario di stato americano William Philips scriveva: “si tratta di un popolo inferiore incapace di conservare il livello di civiltà lasciato lì dai francesi e di sviluppare qualsiasi capacità di autogoverno che gli dia il diritto al rispetto e alla fiducia internazionale”. L’occupazione portò alla realizzazione di scuole, strade e ospedali e alla cancellazione della febbre gialla nell’isola, ma l’accentramento economico e politico portò ad un impoverimento delle campagne e alla distruzione del loro tessuto economico – sociale con conseguente esodo nelle città e grandi disparità con crescenti attriti tra la popolazione mulatta, legata agli yankee, e la popolazione nera. Secondo le stime di Chomsky la reazione del Governo e degli occupanti alle rivolte fu selvaggia. Furono uccisi 3250 ribelli di cui 400 giustiziati, mentre gli americani e i loro alleati contarono solo 98 morti. Secondo altri storici i morti furono 15000, contando le vittime della repressione e delle conseguenze della guerra. Alla partenza americana seguì lo sconcertante regno dei due Duvalier, padre e figlio. Negli anni 50 il presidente – stregone Francois Duvalier sfruttò l’odio interraziale creato da vent’anni di dominio statunitense per creare una dittatura fondata sul risarcimento dell’identità nera ma in realtà finalizzata a costruire un suo personale e violentissimo sistema di potere. In ogni caso tollerato e usato dagli Stati Uniti. Nel 1983 il figlio soprannominato “Baby Doc” e succedutogli appena diciannovenne, venne finalmente cacciato da rivolte che si diffusero in tutto il paese sotto la spinta della visita di Papa Giovanni Paolo II e di un movimento promosso dalla Chiesa. Nel 1991 Jean Bertrand Aristide fu eletto presidente per poi essere deposto con un colpo di stato da una giunta militare brutale che durò tre anni finché nel 1994 l’intervento degli Stati Uniti riportò Aristide al suo posto, dopo averlo indottrinato e convinto a desistere dai programmi democratici riformisti precedentemente prospettati. Uno dei primi atti di Aristide fu lo scioglimento dell’esercito, inviso alla popolazione. In realtà anche il periodo della giunta militare era però stato emanazione degli Stati Uniti: l’amministrazione Clinton, per evitare imbarazzi, si è rifiutata di consegnare ad Haiti la documentazione che dimostrava non solo il coinvolgimento americano nel colpo di stato ma anche nel regime del terrore che ne è seguito. Ad Aristide seguì Renè Préval, primo presidente del paese a riuscire a concludere il suo mandato. Aristide tornò al potere nel 2001 e nel 2004 fu deposto da ribelli armati, in buona arte ex-soldati, con conseguente nuovo sbarco degli americani che d’accordo con Francia e Canada nominarono il giudice capo della Corte Suprema Boniface Alexandre nuovo presidente del consiglio. Quando nel 2009 nasce la Ghetto Biennale a essere presidente è il rieletto Préval. Come si sa, l’anno dopo ci fu il terribile terremoto (circa 200.000 morti) e l’epidemia di colera che ne seguì. Nel 2011 la Biennale di Venezia ospitò il debutto del primo padiglione nazionale di Haiti.

Vedendo le opere degli artisti delle strade di Port – au – Prince non si può non ravvisarvi questo legame tra precarietà e creatività allo stato estremo in cui quest’ultima si confronta con la necessità, come manifestazione di una vita e una società che coabita senza soluzioni razionali con la morte, la povertà e la malattia. La precarietà e il senso di minaccia, la violenza endemica sono assorbite nella cosmogonia magica dei rituali Voodoo dove vita e morte, distruzione e rigenerazione, si alternano in uno stato di interscambio che appare solo sporadicamente governabile. Quanto ci può essere di più lontano dall’estetica compassata, prudente e misurata del curatore svedese Daniel Birnbaum, affascinato dall’impersonalità asettica e quindi rassicurante della tecnologia, che vive invece in un mondo anestetizzato, dove la macchina sociale ha assorbito i conflitti ma ha reso i suoi abitanti ignari e insensibili alla contradditorietà della realtà? La scultura Voodoo di Haiti, come indagato da vari studiosi, pur nascendo in un certo contesto religioso – cultuale, riprende consapevolmente soluzioni materiali desunte dagli esempi classici di Picasso e Wilfred Lam, per passare all’object trouvè di Duchamp fino ad arrivare a Basquiat. Per una combinazione di fatti che ha del paradossale, nel mondo dell’ufficialità museale occidentale, sotto l’influenza della consapevolezza post- coloniale, si sono aperte ricostruzioni critiche dell’uso fatto della scultura africana da parte degli artisti europei di inizio 900, e a dispetto di questo gli artisti di Haiti riutilizzano proprio Picasso per riconnettersi a delle radici autonome. Come teorizzato da antropologi come Arijun Appadurai, l’uso di mezzi e stilemi importati dall’esterno non viene infatti necessariamente acquisito in modo letterale ma viene riadattato tradotto e trasformato dalla cultura locale : le soluzioni che richiamano l’assemblage dell’arte d’avanguardia occidentale vengono mescolate alla religione e le figure rappresentate non sono solo spiriti e antenati ma spesso, come accade con i costumi del Kanaval haitiano, sono personaggi importanti della storia dell’isola, con risvolti storico – politici.

2 – JULIE HEFFERNAN

Julie Heffernanm, cresciuta nella California del nord, è una pittrice molto nota negli Stati Uniti ma anomala e difficilmente inseribile tra gli indirizzi predominanti. Il suo stile, molto incentrato su raffigurazioni e simbologie femminili sembra attingere in modo assolutamente personale al mondo surrealista e alla pittura di Bosch, temperati da un abile e veloce resa pittorica, con un gusto all’abbellimento che ricorda la pittura del 700. Il tema della trasformazione e della germinazione assume nei suoi lavori le note positive di una sorta di ecologismo magico. Tra le mostre personali di quel periodo espone nel 2007 alla Michigan State University e alla P.P.O.W. Gallery di New York; nel 2008 alla Lisa Sette Gallery di Scottsdale (Arizona), alla Megumi Ogita Gallery di Tokyo, al Luxe Art Institute di Encinitas (California) e alla Catherine Clark Gallery di San Francisco. Nel 2008 vince anche il Thomas Bennet Clarke Prize al National Academy Museum di New York.

Nel 2009 espone nella Brooklyn Academy of Music a New York.

3 – PETER DOIG, DANIEL RICHTER, KEHINDE WILEY, BARKLEY HENDRICKS

La mostra diretta da Birnbaum testimonia della schizofrenia in cui si sta avvitando il sistema dell’arte ufficiale: se nella Biennale potrebbe sembrare che la Pittura fosse sparita o transitata verso altre forme, la realtà delle mostre che si fanno in giro per il mondo e le quotazioni di mercato smentiscono quest’impressione. Si è progressivamente sviluppata una divaricazione tra sistemi dell’arte: alcuni artisti di successo possono tranquillamente condurre le loro carriere senza partecipare alle grandi mostre periodiche. Nel 2008 lo scozzese di Edimburgo Peter Doig espone alla Tate Britain. Nel 2006 una sua tela, “Iron Hill”, era stata venduta da Sotheby a 2,1 milioni di dollari. Nel febbraio 2007 la stessa casa d’aste ha offerto un’altra opera “White Canoe” del 1990, che era stata di proprietà di Charles Saatchi, sperando di ottenere un’aggiudicazione più elevata, attorno ai 2, 4 milioni di dollari, ma è stato battuto addirittura a 11,2 milioni di dollari. Nel 2020 il miglior risultato di un’opera di Peter Doig è stato 18 milioni di dollari.

Daniel Richter, pittore tedesco che era stato assistente di Albert Oehlen, nel 2008, dopo una personale alla Kunsthalle di Amburgo espone oltre una settantina di dipinti di grande formato al Gemeentenmuseum dell’ Aja per poi spostare la mostra al Centro de Arte Contemporáneo di Malaga. Un quadro del 2002 “ Those Who Are Here Again” è stato venduto nel maggio 2006 da Sotheby a 615 mila euro. Nel 2020 il suo miglior risultato in asta è stato un milione e mezzo di dollari, suo record personale.

Kehinde Wiley, artista afroamericano che ha ottenuto grande notorietà con una ritrattistica commerciale, ricalca la pittura su commissione del passato e riprende, con una squadra di aiutanti e cornici luccicanti, un’idea lanciata da Barkley L. Hendricks, che negli anni 70 fu un pioniere del ritratto di rappresentanti della comunità nera abbinandoli a sfondi che citavano la pittura decorativa anticheggiante. Nel 2008 Wiley espone alla National Portrait Gallery di Washington, allo studio Museum di New York e alla Deitch Project, la galleria di Jeffrey Deitch a New York. Il maggio di quell’anno Christie‘s New York vende un suo lavoro a 63mila euro. Nel dicembre 2020 un lavoro di Wiley, “ Portrait of Mickalene Thomas, the Coyote” è stato venduto in un’asta di Philips a 378.000 dollari.

Mentre nello stesso mese un lavoro di Hendricks del 1972 “Mr. Johnson (Sammy from Miami)” è stato venduto da Sotheby’s per oltre 4 milioni di dollari superando un precedente record di 3 milioni e 740mila. In questo caso il mercato premia intelligentemente i diritti di primogenitura, anche se Hendricks è morto nel 2017 e non ha potuto godere fino in fondo della riscoperta di autori afroamericani che si è avuta in questi anni.

In basso a sinistra; Kehinde Wiley “Portrait of Mickalene Thomas, the Coyote” 2017, cm 331 x 241 In basso a destra: Barkley L. Hendricks “Mr. Johnson (Sammy from Miami)” 1972, 60 x 60 inches

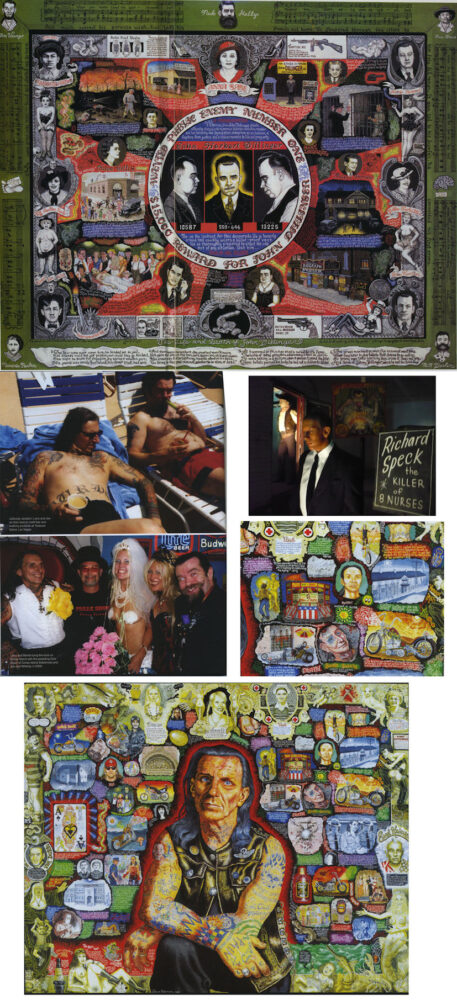

4 – JOE COLEMAN

Nata nel 1994 la rivista “Juxtapoz”, edita da High Speed Productions di San Francisco, era partita grazie ad uno dei suoi fondatori, Robert Williams, come una vera rivista alternativa al sistema dell’arte con un piede nelle culture “laterali” degli anni 60 e 70 tra arte, vita e musica, soprattutto di area californiana (psichedelia, fumetto underground, Kustom, Surf e Skate culture, Punk ecc) per poi normalizzarsi, dopo essere diventata la rivista d’arte più diffusa negli Stati Uniti, come una rivista più patinata di quella delle origini, ma che mantiene tutt’oggi comunque un’occhio per l’arte meno allineata.

Il suo periodo d’oro va dalla seconda metà degli anni 90 fino ai primi 2000 quando lancia il fenomeno del New Pop o Lowbrow o nuovo Surrealismo che avrà poi, prima in America, e in seguito in tutto il mondo tantissimi emuli che ne riprenderanno gli stilemi mescolando pittura, Pop e illustrazione. Esiste anche una scuola italiana, di autori, oggi oltre i 50 anni e più, che ha cominciato ad esporre in spazi spesso “non ufficiali” tra fine anni 80 e primi 90 in parte apparentabile a questa tendenza ma in alcuni casi cresciuta in modo indipendente e con poetiche proprie, considerato anche lo stato delle comunicazioni al tempo e il diverso contesto culturale.

Tra gli autori della prima ora ruotanti intorno al mondo di Juxtapoz e alle sue gallerie di riferimento come la Luz De Jesus di Los Angeles, se si esclude la figura cardine del movimento Robert Williams (1943; Albunquerque, New Mexico) e pochi altri, uno dei più tipici è senz’altro Joe Coleman, nato nel 1955 a Norwalk in Connecticut. I suoi dipinti su tavola che richiamano la miniatura fiamminga sono il risultato della fusione di disparate influenze: oltre al fumetto underground degli anni 60 vi si riconosce qualcosa delle illustrazioni di William Blake, della pittura visionaria americana e dell’Outsider art, oltre che, come qualcuno ha notato, qualche relazione con la Neo – Oggettività tedesca . Il lato originale è costituito dai temi, intrisi di sottoculture occultistiche e apocalittiche con riferimenti istoriati a personaggi che incarnano il lato più oscuro di due secoli degli Stati Uniti: personaggi famosi ma spesso assassini, delinquenti di vario tipo, con uno sfoggio morboso di dettagli e aneddoti crudeli e raccapriccianti. Autore che solitamente gira nella scena americana, nel 2007, tra le varie mostre, espone al KW Institute a Berlino e al Palais de Tokyo di Parigi. Oltre ai suoi dipinti, a Berlino presenta una sua installazione, che caricaturizza lugubramente la storia del West, combinando vari oggetti, reperti, statue di cera, e cimeli che colleziona avidamente e con i quali ha riempito, come in una Wunderkammer, la sua dimora – studio Odditorium. Mille miglia lontano da ogni forma di politically correctness.

In entrambe le mostre campeggia l’omaggio al suo amico Indian Larry, noto stuntman e costruttore di moto, autentica leggenda della controcultura americana e morto pochi anni prima in un incidente motociclistico durante un’esibizione. La cornice (qui non riprodotta) è sormontata da pezzi di motocicletta.

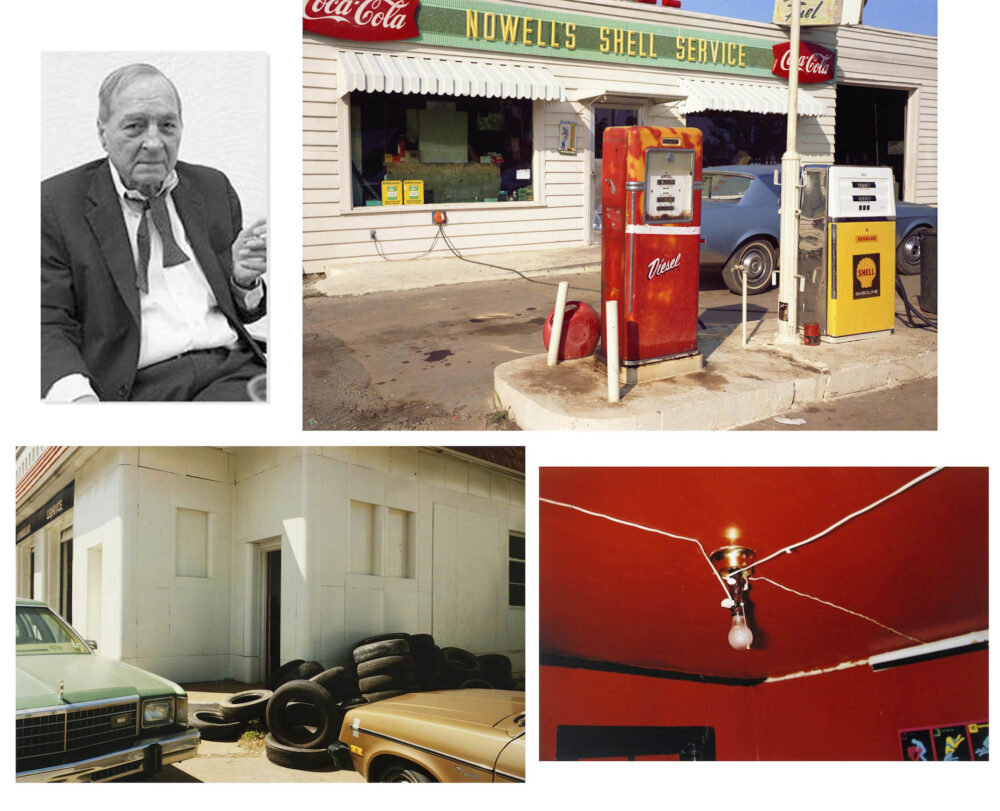

5 – WILLIAM EGGLESTON

Nato nel 1939 a Memphis Tennessee, Eggleston è un fotografo che ha rotto i canoni del Modernismo della disciplina, rivolgendosi ai soggetti della provincia americana, privilegiando un’interesse al dettaglio esterno, soprattutto di scene e oggetti ordinari, che non si attiene esclusivamente alla formalizzazione degli stessi e per questi motivi , unitamente all’uso del colore, oltretutto saturo, che i suoi detrattori ritenevano “volgare”, ha faticato a farsi accettare dai suoi colleghi. In realtà la tecnica da lui adottata per le stampe era tutt’altro che banale e in effetti piuttosto costosa ma gli permetteva di calibrare la saturazione di ogni calore individualmente. Paragonando l’obiettivo ad un fucile che mira ad un preciso punto del bersaglio, Eggleston definiva la propria tecnica in modo diverso, opposta al metodo razionale e più simile a quella di un fucile da caccia, che va usato d’istinto. Eggleston ebbe una vita molto anticonvenzionale, quando era giovane si concesse in abbondanza droghe, alcol, armi e donne. Nei primi anni 70, l’amico Wahrol gli fece conoscere Viva, che lavorava nella Factory e che divenne la sua mistress.

Malgrado il suo lavoro, genuinamente anti – teorico, mal si adattasse alle mostre tematiche, nel 2002 Okwuy Enwezor lo inserì nella Documenta di Kassel. Nel 2008 in Italia, Trisorio gli dedicò una mostra prima nella sede di Roma e poi in quella di Napoli e una terza mostra fu organizzata da Photology a Milano. Quello stesso anno i suoi lavori furono esposti al Whitney Museum of American Art, New York, all’ Haus der Kunstdi Monaco, alla Corcoran Gallery of Art di Washington, all’ Art Institute of Chicago, e al Los Angeles Museum of Contemporary Art, Los Angeles, CA).

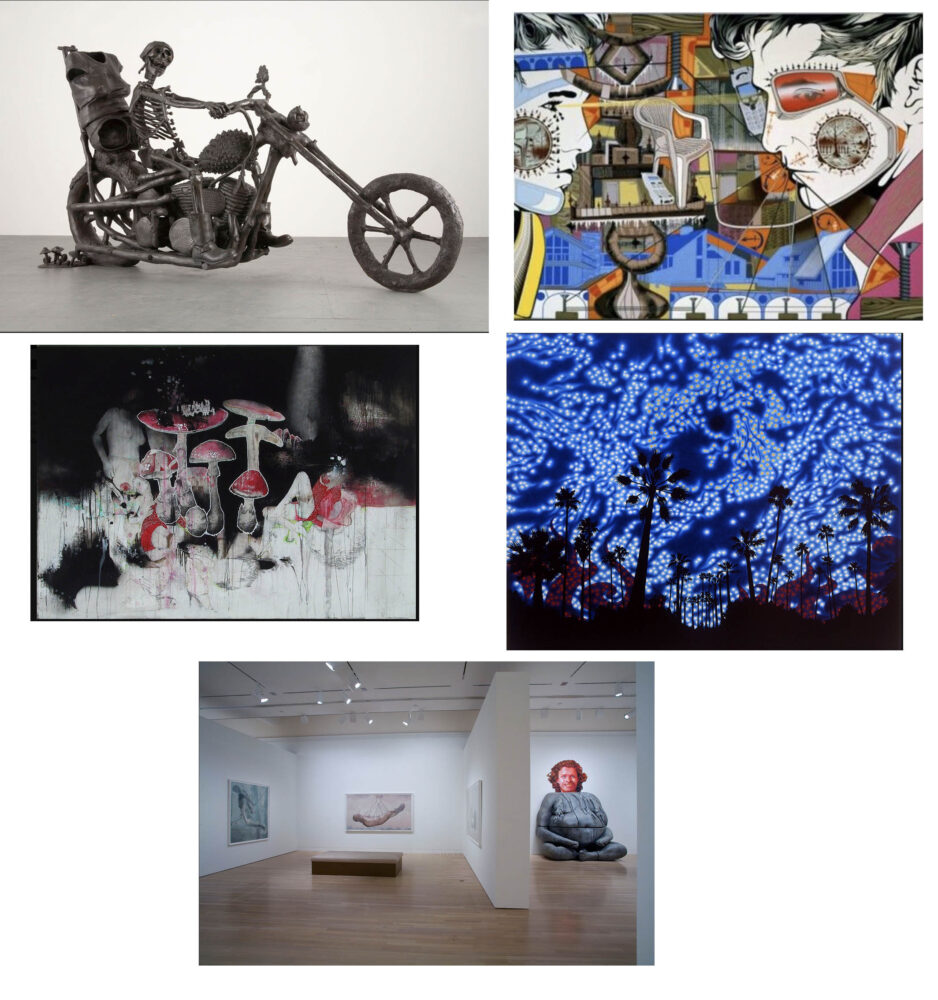

6 – UNA MOSTRA: “ EDEN’S EDGE : FIFTEEN LA ARTISTS”, HAMMER MUSEUM, LOS ANGELES

Questa mostra si tenne dal maggio al settembre 2007 ed era un’esplorazione di quanto fatto nelle precedenti decadi nella città di Los Angeles. Grosso modo gli artisti erano divisibili in tre generazioni e a rappresentare quella eroica, più vicina agli inizi, c’era solo il ceramista Ken Price, a testimoniare quella parte di spirito della città lontano dai rigori concettuali e minimalisti: sarebbe stato inutile inserire altri padri nobili come Conner, Kienholz, Berman ampiamente conosciuti ed esposti. A fare da mediatori intergenerazionali c’erano artisti già conosciuti dagli anni 90 come Pittman, Shaw ed Ellis. E poi tutti gli altri nati negli anni 60 o dopo.

Data la qualità dei partecipanti questa mostra potrebbe ben figurare come un padiglione nazionale a sé della Biennale, dedicato a certo spirito californiano che confligge con la visione circospetta e puritana della mostra di Birnbaum (unica eccezione Nathalie Djurberg) . Filo conduttore della mostra i temi concreti e attuali della vita vissuta, tra paure e sogni, tra speranze e disillusioni con un particolare accento su opere esuberanti dal punto di vista formale ma anche dei contenuti. Con una foga quasi surrealista ma sempre attenta e satura dei nuovi scenari metropolitani e della cultura Pop. Andando a vedere le singole storie degli artisti partecipanti, che spesso utilizzano materiali in fondo tradizionali, si nota bene come conducano delle ricerche e dei percorsi ben lontani dal prudente conformismo che pervade spesso certo sistema dell’arte, compreso il nostro, dove la banalità paga. Il confronto è davvero impietoso ed è qui che risiede il male vero dell’arte italiana. In un sistema competitivo e mercificato come quello statunitense nascono e spesso prosperano autori di questo tipo. Buona parte di questi artisti, e la loro franchezza, in Italia non avrebbero avuto spazio.

La lista completa: Ginny Bishton, Mark Bradford, Liz Craft, Sharon Ellis, Matt Greene, Elliott Hundley, Stanya Kahn & Harry Dodge, Monica Majoli, Matthew Monahan, Rebecca Morales, Lari Pittman, Ken Price, Jason Rhoades, Anna Sew Hoy, e Jim Shaw.

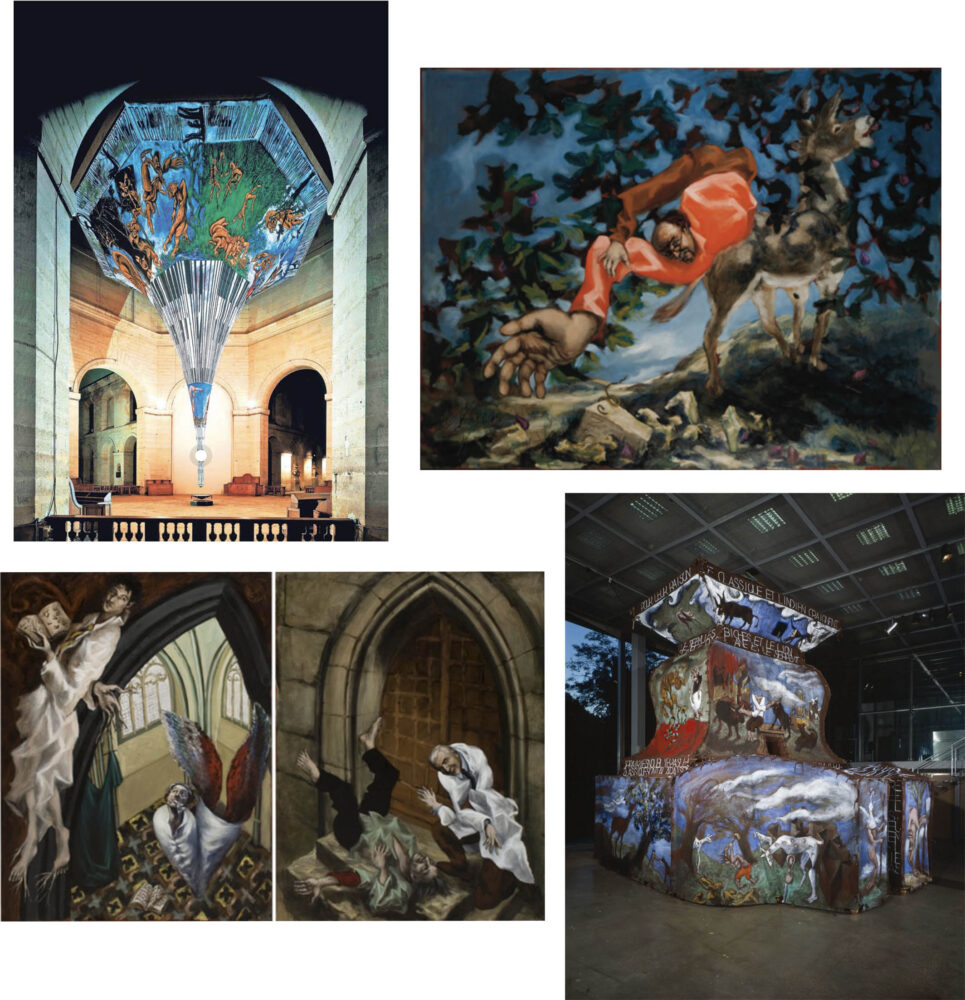

7 – GERARD GAROUSTE

Secondo la logica degli esperti della comunicazione e di alcuni addetti ai lavori più realisti del re un artista oggi è un imprenditore che qualitativamente si misura dal successo che ottiene. Da questo punto di vista gente come Musil o Henri Miller o lo stesso Joyce erano degli ingenui e degli incapaci avendo addirittura fatto fatica a pubblicare i loro libri. Ma ognuno ha le proprie tare professionali e ha il suo modo di ragionare. Gerard Garouste negli anni 80 era stato il re della pittura francese, quasi un artista di Stato, ed esponeva nelle mostre più importanti dell’epoca, dedicate al cosiddetto Ritorno della Pittura, insieme alla Transavanguardia e ai Nuovi selvaggi. In seguito passò un difficile periodo personale e, causa anche del declassamento della Pittura negli anni 90, finì dalla parte a latere della scena. Una buona galleria lo ha comunque continuato a sorreggere e progressivamente è tornato alla ribalta con una produzione coerente con le origini ma che si è evoluta. E il crisma della solitudine con il tempo ha finito per ingigantirne il valore come un artista assolutamente autonomo e originale che in definitiva non deve niente a nessun gruppo, né alla Transavanguardia, né ai Nuovi Selvaggi, né tantomeno agli Anacronisti e ai Citazionisti con i quali condivide qualcosa ma differenziandosene di gran lunga.

La sua pittura nasce da una sorta di cosmogonia personale in divenire, dove motivi biografici e intimi sono ricondotti a simbolismi e misticismi operativi.

Caso quasi unico dell’elenco che stiamo facendo useremo come mostra del 2008 che meglio lo ha rappresentato quella fatta nella sua galleria di riferimento “ La Bourgogne, la famille et l’eau tiède”, alla Galerie Templon di Parigi. Complimenti alla galleria, che è stata fedele all’artista e ha continuato il rapporto malgrado tutto, e a dispetto anche dell’influenza delle mode. Templon non è l’unico fortunatamente e ci sono stati altri esempi importanti: pensiamo Allan Frumkin per Peter Saul, Pierre Matisse per Balthus o anche Michael Werner per gli inizi dei Nuovi Selvaggi.

8 – OUSMANE SOW

Dal 20 giugno al 30 settembre 2007, il Museo di Saint-Germain-en-Laye dedicato a Maurice Denis, uno dei pionieri del primo modernismo europeo, ospita una mostra del grande scultore senegalese Ousmane Sow: se Gauguin, gli Espressionisti e i cubisti incominciarono ad abbeverarsi alle fonti dell’arte non occidentale questo artista africano, molto attivo in Francia, ribalta la direzione del viaggio ed è lui che si dirige verso l’Europa invadendola con un lavoro inconfondibile e potente che ha poco di europeo. La sua stessa famosa grande rievocazione della Battaglia di Little Big Horn, realizzata negli anni 90 trasfigura il soggetto dandogli una connotazione trans – storica che parla della lotta, della violenza e del Colonialismo in generale, secondo una visione che è crudamente materiale ed insieme mitica . Si è ampiamente detto del suo passato di fisioterapista, con cui ha maturato le conoscenze del corpo umano che poi gli sono state utili quando, da autodidatta, ha iniziato a fare lo scultore. Nel 1992 Jan Hoet lo ha invita a Documenta IX.

Nato nel 1935 è morto nel 2016.

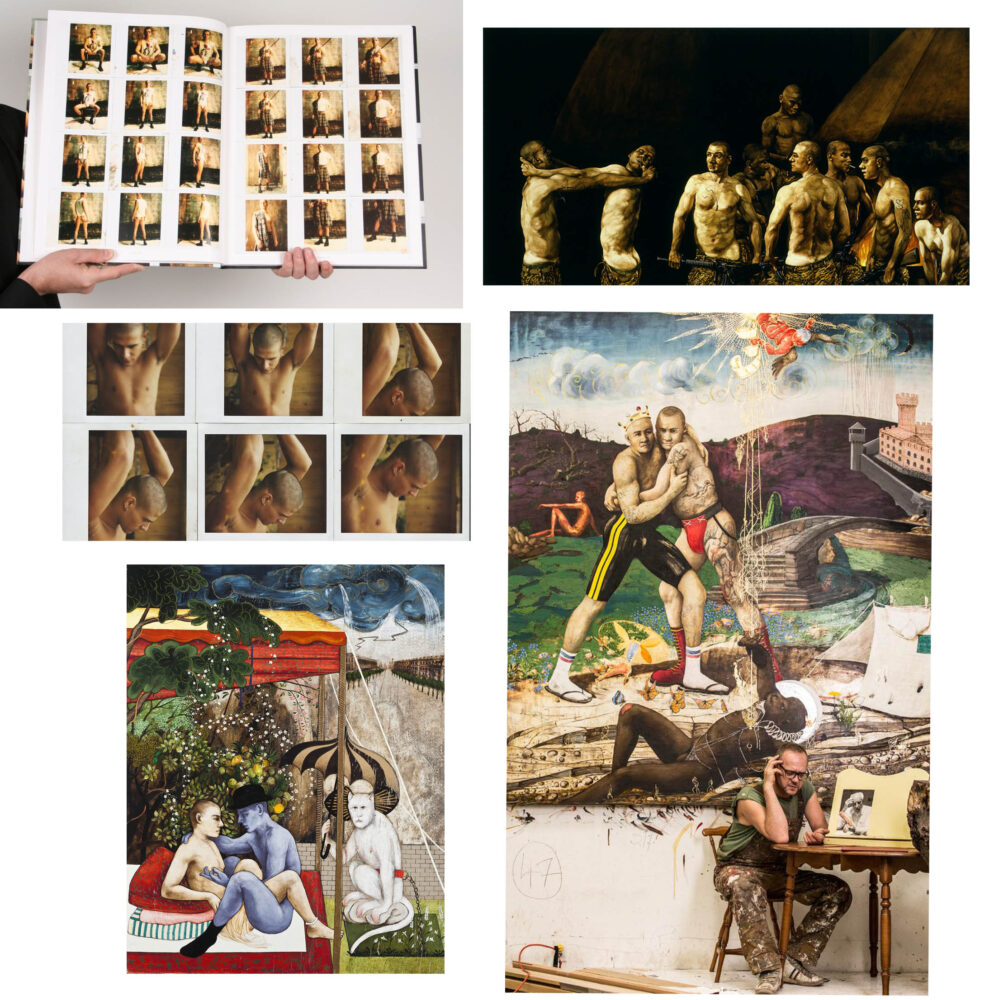

9 – ATTILA RICHARD LUKACS

Nato nel 1962, canadese, Attila Richard Lukacs, dopo gli studi a Vancouver, British Columbia, nel 1986 si trasferisce a Berlino , lavorando alla Kunstlerhaus Bethanien. Rimarrà nella città per dieci anni, vivendo in pieno il periodo d’oro della musica Techno. Nel 1992 Jan Hoet lo invita alla Documenta IX di Kassel, dove i suoi lavori sono accolti da alcuni con perplessità. La durezza dei soggetti, un impasto di cultura queer e non celata violenza, riprende le composizioni di Caravaggio, David e Giotto dando luogo ad opere in parte riferite agli ideali umanistici della tradizione classica, e anche a quella della miniatura indiana e persiana, in parte contrassegnate da una vena minacciosamente trasgressiva dove i personaggi non solo sembrano convivere con i lati oscuri della sessualità, ma ricordano in modo preoccupante dei naziskin o comunque degli squatters o dei reietti della società. Nel 1996 si trasferisce a New York per poi ritornare in Canada nel 2003. Tra alti e bassi ha continuato a lavorare, soprattutto in Canada, e ad esporre dimostrando la solidità suo percorso, sorretto da una certa varietà stilistica, e sempre laterale alla tendenze più ufficiali e improntato ad una coerente rifiuto alla normalizzazione.

Tra 2008 e 2009 ha esposto i suoi “Polaroid Studies for Paintings” all’Art Gallery di Edmonton, Alberta e alla Presentation House Gallery, North Vancouver (British Columbia): in queste due mostre ha esposto le foto che faceva ai suoi amici che facevano da modelli per i suoi quadri, nel periodo di Berlino.

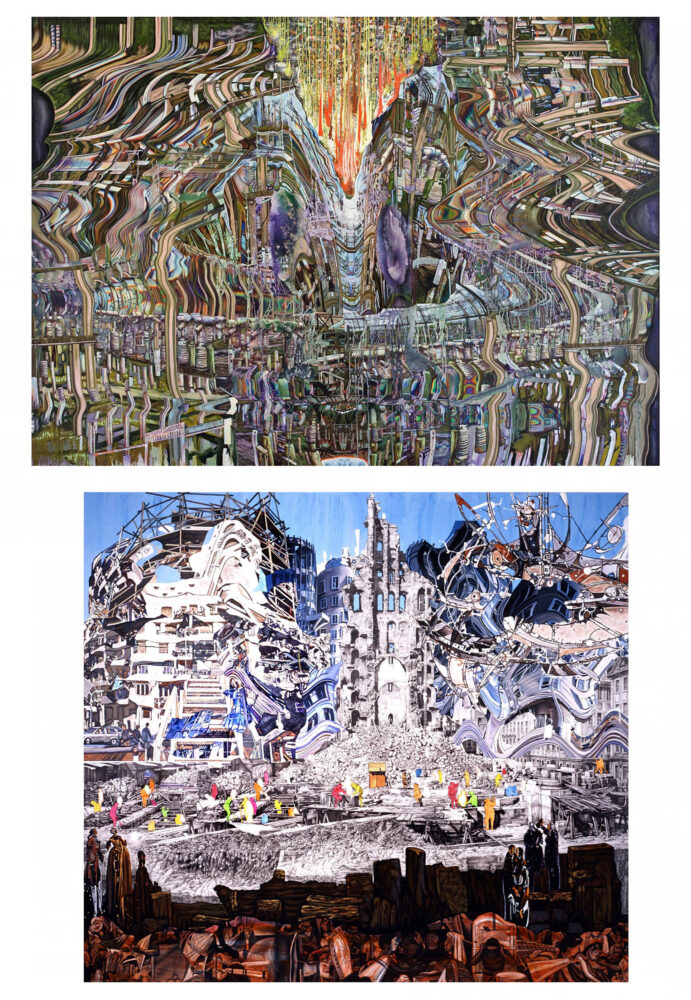

10 – JIN MEYERSON

Nato nel 1972 nella Corea del Sud, Meyerson ha studiato negli Stati Uniti a Minneapolis, nel Minnesota e poi a Philadelphia in Pennsylvania. Molto attivo tra Stati Uniti, Parigi e Seul ha lavorato, tra gli altri, con le gallerie Emmanuel Perrotin di Parigi , LFL e Zach Feuer di New York, Honor Fraser di Los Angeles e Michael Janssen di Berlino. Nel 2006 era tra i partecipanti di “Triumph of Painting” alla Saatchi Gallery di Londra. I suoi dipinti imponenti sono una sintesi tra astrazione e rappresentazione di scenari architettonici e tecnologici,

Nel 2009 espone la personale “Forecast” alla Arario Gallery di Seoul.

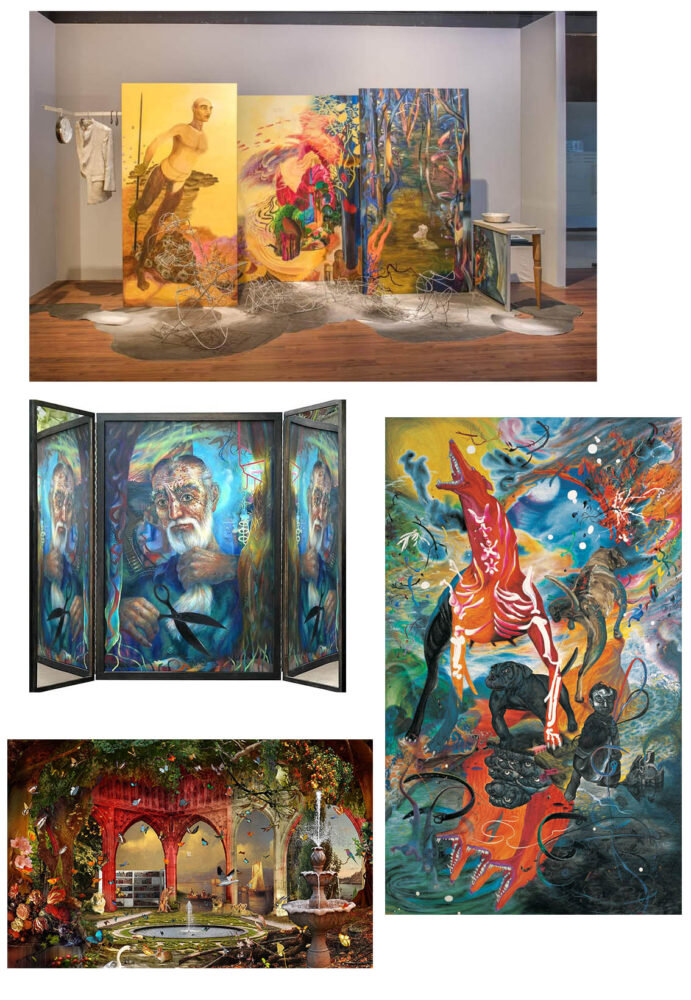

11 – RANBIR KALEKA

Kaleka, nato a Chandigharh , India, dopo aver studiato Pittura nella sua città e al Royal College of Art a Londra e si è stabilito a New Delhi alla metà degli anni 90. Quando nel suo paese il medium della pittura era preponderante, alla fine decennio si è orientato verso la video arte . Nel maggio 2009 esponendo alla Bose Pacia, una galleria di New York specializzata negli artisti del Sud dell’ Asia, decide di tornare alla pittura, includendo alcune installazioni. Il lavoro, di impronta surrealista segue un andamento narrativo reso difficoltoso dalla tridimensionalità degli elementi che sembrano contrastare con la cura dell’esecuzione. Mentre in alcune parti prevalgono scenari paradisiaci ed arcadici in uno dei dipinti è raffigurato un uomo che sta ponderando la sua decisione di tagliare la propria barba, probabilmente per non essere scambiato per un terrorista.

Beth Citron, nella recensione su “Artforum” del settembre 2009, rimarcava quanto il tentativo di Kaleka fosse quello di trovare una sintesi tra pittura e installazione, sollevando curiosità sugli sviluppi futuri della pittura in India. Facciamo notare che la strada di Kaleka per certi versi ricorda commistioni analoghe anche se in un diverso contesto di Garouste, precedentemente trattato, e di Öyvind Fahlstrom, presente nella mostra centrale di Birnbaum.

Kaleka in tempi più recenti si è cimentato nelle stampe digitali.

12 – SHEPARD FAIREY

Shepard Fairey, nato a Charleston nel 1970, debutta alla fine degli anni 80 e sotto lo pseudonimo Obey dissemina ovunque e illegalmente poster e adesivi con il volto di Andrè The Giant, famoso wrestler. Molto presente nella scena californiana abbatte disinvoltamente le barriere tra i campi dell’arte, della grafica, dell’abbigliamento e della pubblicità e diventa progressivamente celebre con stampe, sticker e manifesti che debbono molto alla Pop Art , soprattutto nella cadenza Warholiana, ma interpretata secondo criteri artigianali che implicano ancora in qualche modo le modalità della stampa d’arte e con uno stile volutamente demodè, con lo stesso afflato nostalgico delle motociclette Bobber, atto a fitrare i riferimenti visivi neutralizzandoli, con qualche ambizione di impegno civile, riprendendo la tradizione della stampa della Controcultura.

Nel 2008, dopo aver utilizzato l’immagine di Obama senza permesso ottiene e i ringraziamenti di quest’ultimo che gli commissiona un ritratto ufficiale da vendere sul suo sito.

Abbiamo scelto Fairey come rappresentante simbolico della Street Art, quello che è forse il movimento artistico che dagli inizi del ‘900 ha generato il più alto numero di seguaci in tutto il mondo e che è cresciuto e cresce spesso fuori dal circuito elitario dell’arte contemporanea.

Con questa breve selezione alternativa (per fare un’intera Biennale la lista dovrebbe essere infatti più lunga) termina la terza e ultima puntata dedicata alla rievocazione della Biennale di Venezia del 2009. Vedremo se in futuro troveremo altre mostre interessanti da vagliare attraverso il “Tunnel spazio – temporale”. Quello che ci premeva era comunque introdurre un metodo.