Giulia Iacolutti (Cattolica, 1985) è fotografa e artista visiva, il suo lavoro sviluppa le pratiche relazionali dell’arte con un focus sulle tematiche di genere indagate attraverso differenti linguaggi e mezzi espressivi.

Nel 2016 la sua attività culturale e artistica la conduce in uno dei penitenziari maschili di Città del Messico, insieme alla sociologa Chloé Constant. Qui sviluppa una ricerca sui processi di transizione da maschile a femminile all’interno delle strutture detentive.

Da questa esperienza nasce Casa Azul, progetto recentemente presentato al PAC di Milano. Abbiamo dialogato con l’artista per meglio scoprire i processi che hanno portato alla creazione di questo lavoro, alla pubblicazione che ne è conseguita e alla mostra meneghina.

Come nasce il libro? È un riassunto? O aggiunge dei contenuti rispetto alla mostra?

Quando sono entrata in carcere non pensavo di editare un libro – Casa Azul è un lavoro del 2016 e il libro è stato pubblicato nel 2019, ci sono stati 3 anni di mezzo – ma, guardando indietro ai primi appunti presi, c’erano delle note di quello che poi sarebbe diventato l’effettivo layout del libro, forse nella mia testa era già presente questa idea.

Nel libro ci sono tutti i testi manoscritti, qualche immagine in più; quello che aggiunge non è tanto a livello di contenuti quanto di oggetto. È infatti caratterizzato da una spaccatura nel mezzo, è composto da due rilegature, due fascicoli: nella prima parte tutti i manoscritti riguardano la vita prima di entrare in carcere, nella seconda parte parlano del dopo. In più la spaccatura evoca il binarismo: fuori azzurro, dentro rosa.

Diciamo che è l’oggetto in sé a raccontare in un modo diverso, perché anche la mostra, per come è strutturata, veicola un messaggio. A me interessa che ogni scelta estetica sia argomentatile, per esempio, le cornici che abbiamo ideato nel 2019 con Giuliana Carbi, le avevamo pensato come se fossero delle celle: ciascuna donna doveva avere una propria cella, da qui la scelta delle foto piccole all’interno di cornici grandi, per raccontare la solitudine anche attraverso l’allestimento.

Per il PAC abbiamo prodotto tre cornici nuove rispetto a quello che avevo già esposto, una è quella degli orecchini con le scarpe con il tacco; il tacco è uno degli elementi simbolici di questo lavoro. Un’altra è una cellula rosa e, ad aprire la sequenza, abbiamo aggiunto la cornice dove ci sono le tre figure di spalle, per raccontare il processo creativo, come mi sono avvicinata a loro, come le ho fotografate. Per rispetto non fotografo mai al primo incontro ma dopo vari; all’inizio le riprendevo da dietro, in più la polizia carceraria ci aveva detto che non potevamo fotografare i volti, poi, grazie a un’avvocata dei diritti umani, siamo riuscite a trovare una legge che diceva il contrario, ovviamente con il permesso delle detenute.

Il libro inizia con le donne di spalle, racconta di corpi stereotipati maschili che assumono pose stereotipate femminili; in fondo si trovano pose più libere, pose da loro richieste o che abbiamo pensato insieme.

Sappiamo che uno dei dibattiti più grossi, al momento, all’interno del mondo dell’arte contemporanea, riguarda il parlare di cose che non ci appartengono, con il rischio di appropriarsene. Da italiana che ha lavorato in Messico su un tema così delicato, ti sei posta questo problema? E se sì, come ti sei rapportata a esso?

Sicuramente la consapevolezza del privilegio di essere una donna bianca in un posto latino americano è andata maturando, non dico che non l’avessi dall’inizio, ma è stato un crescendo e ne ho preso piena coscienza rientrando in Italia.

In Messico mi sono focalizzata sulle nuove narrative della violenza, davo lezioni in università e lavoravo con futuri giornalisti in stati dove la violenza è molto presente, come Ciudad Juarez o San Cristóbal de Las Casas. Adesso non so come sia, però quando ero là, notavo che la violenza era così normalizzata che lo era anche nella comunicazione: se vai in metropolitana vedi le copertine dei giornali con teste decapitate a fianco a immagini di donne nude. Vedendo ciò mi chiedevo come avrei reagito io se, da bambina, fossi cresciuta con questo input. Credo che le risposte siano umanamente due: avrei o normalizzato e magari emulato, oppure mi sarei spaventata e segregata, che è quello che succede in Messico – o almeno, questo è quello che ho percepito.

Mi sono posta il problema di cercare una forma per raccontare la violenza in modo non didascalico, più poetico se vuoi. Ho iniziato con un progetto sui desaparecidos, dove il pubblico aveva un ruolo attivo: regalavo delle stampe risograph su carta di giornale, e chiedevo di attaccarle su muri pubblici. Un lavoro che parlava della sparizione forzata di 43 studenti, per creare una rete di persone, un movimento pubblico di opinione.

Quando espongo quel lavoro, mostro sempre una foto che per me è molto significativa: un uomo in mezzo a una foresta, ed è un padre che cerca le ossa del figlio. In quell’esperienza ho avuto modo di vedere ossa, campi narcos abbandonati; ho le foto, però non credo aggiungano qualcosa. Con il mio lavoro non voglio dare risposte, non mi interessa, e se avessi mostrato quelle immagini avrei rischiato di essere didascalica, invece di avviare una riflessione.

Il mio lavoro concettuale consiste proprio nel provare a suscitare delle domande, partendo da delle storie singole – come possono essere le cinque donne trans nel carcere o i 43 desaparecidos – e, approfondendole, provare a creare un ragionamento più universale.

Quindi si, è vero, io ero una donna bianca che non ne sapeva niente, però sono stata l’unica a entrare in quel carcere e parlare con queste donne, a costruire questo progetto, in questo modo, con loro.

Detto ciò, questo è anche uno dei motivi per cui sono andata via dal Messico, mi sono chiesta quanto diritto avessi io di parlare di cose che non vivevo sulla mia pelle. Eppure lo continuo a fare e continuo a lavorare su cose che non mi appartengono; per esempio, adesso mi sto occupando di disabilità. Non sono una persona con disabilità, quando mi sono approcciata a questo gruppo di lavoro, con cui ora sto sviluppando un nuovo progetto, mi hanno detto: “finalmente qualcuno che ha il coraggio di parlare con noi di affettività e sessualità”.

Cerco di mettere la mia sensibilità a disposizione degli altri. Poi lavoro molto in maniera partecipata, per questo motivo mi sento più una guida che un’autrice, la co-autorialità è spesso presente nel mio lavoro, e questo accade perché metto costantemente in crisi il mio ruolo.

Parlando della mostra al PAC, quando hai incominciato a lavorarci, sapevi che avresti esposto con Tania Brugera?

È dal 2019 che sapevo che avrei esposto al PAC, ma per questioni COVID, e per la mia maternità, è stata più volte rimandata. Avrei dovuto inaugurare con Luisa Lambri ma, devo essere sincera, senza nulla togliere al lavoro della Lambri, sono contenta di aver esposto in contemporanea con Tania Bruguera.

Non le rubo la parola dell’attivismo, ma sono d’accordo con lei che l’arte debba essere politica, io pratico con lo stesso fine. Mi interessa che l’aspetto contenutistico sia anche più forte di quello formale. Per me è stato un grande onore, ed è stato interessante vedere questa forma di attivismo declinata in due maniere diverse, d’impatto come la sua, più sussurrata come la mia.

La questione dei colori è molto importante all’interno di questo progetto, tanto che il lavoro si chiama “Casa Azul”. Mi spiegheresti che ruolo hanno avuto all’interno dell’opera?

Sono entrata in carcere 10 volte di cui le prime senza macchina fotografica, ho parlato moltissimo con queste donne, e una delle primissime cose che ho scoperto è che loro chiamavano il carcere “la casa azul”. Questo perché, essendo un carcere maschile, le detenute sono obbligate a vestire abiti di color blu; se fossero state in un carcere femminile avrebbero avuto dei vestiti beige.

Le detenute erano però molto ironiche a riguardo, con questo soprannome metaforizzavano la loro condizione di donne, chiuse in un corpo maschile. Non c’è alcun riferimento a Frida Kahlo, cosa che mi è stata chiesta diverse volte, queste signore non sapevano neanche chi fosse Frida Kahlo.

Quando loro hanno nominato la “casa azul” ho subito capito che quello sarebbe stato il titolo del progetto.

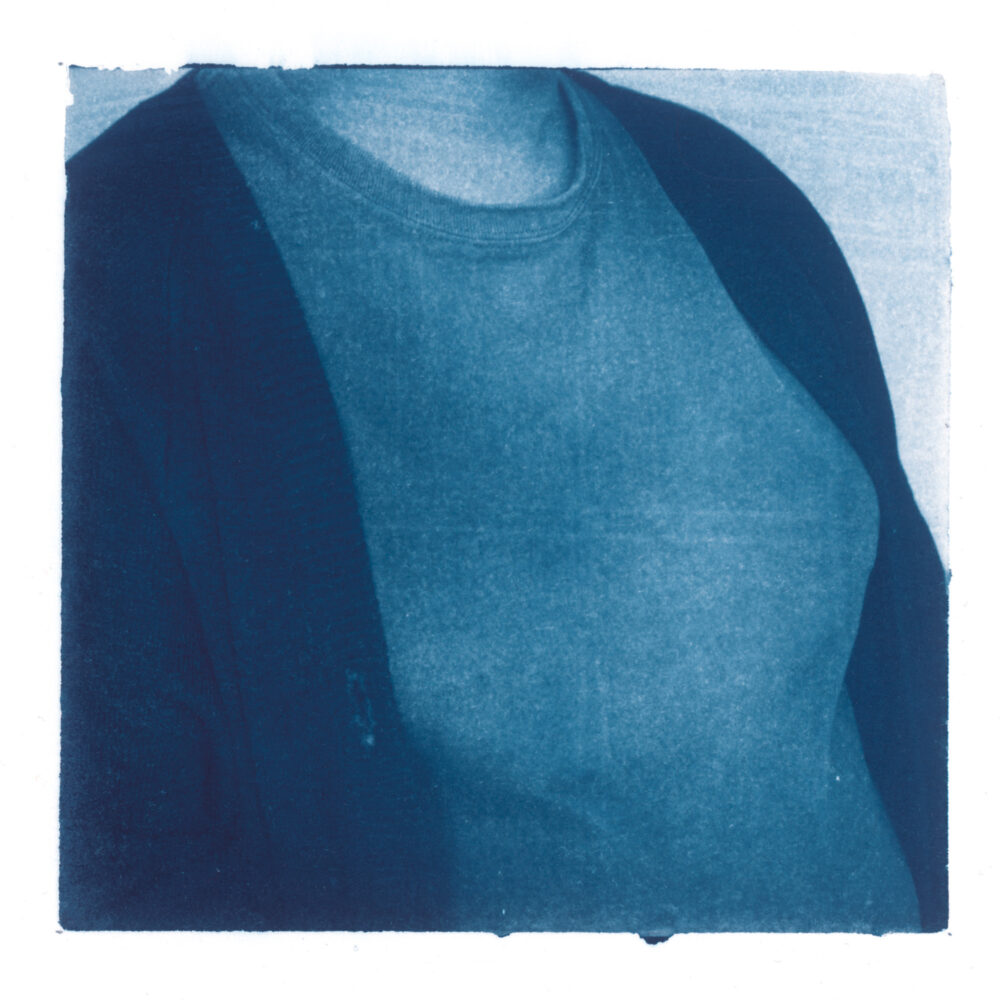

Proprio l’altro giorno guardavo le vecchie mail in cui ho iniziato a pensare di fare tutto blu. Ero entrata con dei rullini a colori – sapevo già che loro sarebbero state vestite di blu ed il colore era un tratto che mi interessava, proprio per questo avevo pensato ai rullini a colore e non al bianco e nero – così le prime volte entravo, fotografavo e poi andavo in laboratorio per sviluppare, di modo da poter tornare con le idee chiare alla visita successiva. E vedevo che questo blu non emergeva a sufficienza, stava diventando un’ossessione perché non si notava abbastanza. Avevo provato a renderle blu su Photoshop ma il digitale non mi piaceva, però, casualità vuole, una mia amica stava organizzando un laboratorio di cianotipia. Sono andata a farle da assistente e ho imparato il metodo. Poi ci ho messo un anno a trovare il blu che desideravo.

In più dentro il carcere, ho trovato un manuale di biologia e me lo sono preso – sì, ho rubato in carcere. Da lì ho iniziato a informarmi, parlando con vari biologi, fino a che ho scoperto che in istologia per scoprire malattie e tumori nei tessuti, iniettano un liquido di contrasto rosa.

Ed lì che ho capito che se fuori erano blu, dentro erano rosa.

Questo mi permetteva di giocare con i colori stereotipati di genere. Mi sono giunte anche critiche in materia, frasi tipo: “tu dici di combattere il binarismo, poi utilizzi lo stereotipo”, però credo sia proprio usando e ribaltando gli stereotipi che si riesca a dire distintamente qualcosa. Ho ritenuto quindi importante utilizzare dei canoni estetici consolidati, per dare un messaggio più democratico possibile.

Rispetto a questa chiacchierata, un tema su cui hai messo luce più volte, è il tema che le tue opere portano il tuo nome ma sono frutto della partecipazione di tante persone che le arricchiscono. Quanto conta il controllo sull’opera per te? È una cosa importante per te oppure segui il flusso degli eventi?

All’epoca su “Casa Azul” avevo un controllo totale, le fotografie nascevano dal dialogo, ma avevo delle idee precise a riguardo, per esempio passare da una foto segnaletica ad un ritratto di identità. Dialogavo con queste donne, in modo che si sentissero rappresentate, desideravo che tramite il volto esprimessero i sentimenti provati nel vivere all’interno del carcere. E, come ti dicevo prima, anche le pose, loro me le hanno chieste. Ma poi dal punto di vista del blu, del rosa, tutto è controllato perché tutto deve essere argomentato. Non riesco ad accettare niente che sia solo forma.

Nel mio ultimo progetto: ‘I don’t care about football’, c’è controllo, ma è sicuramente inferiore perché ho consegnato un taglierino a delle persone con problemi psichiatrici e ho chiesto loro di tagliare la propria silhouette su stampe fine art a pigmento di carbone. Potevo solo fidarmi, avevo un’idea di quello che avrebbe potuto essere l’opera finale, ma il risultato stava a loro. Tanto che ‘I don’t care about football’ lo firmiamo, dove è possibile, Giulia Iacolutti + Marangoni 105 (che è il nome della loro squadra di calcio).

In generale sono abbastanza sicura di dove desidero arrivare con un progetto. La forma deve essere talmente ragionata da non poter essere fraintendibile, poi che sia bella o brutta, piaccia o non piaccia, viene dopo. Cerco attraverso la sintesi di raccontare tutta la complessità dei temi che tratto. Insomma, detesto il decoro.

Questo contenuto è stato realizzato da Marco Bianchessi per Forme Uniche.

https://www.instagram.com/giuliaiacolutti/

http://www.pacmilano.it/exhibitions/casa-azul/