Amarcord 19. Gino De Dominicis – Un nuovo appuntamento con la rubrica di Incontri, Ricordi, Euforie, Melanconie di Giancarlo Politi

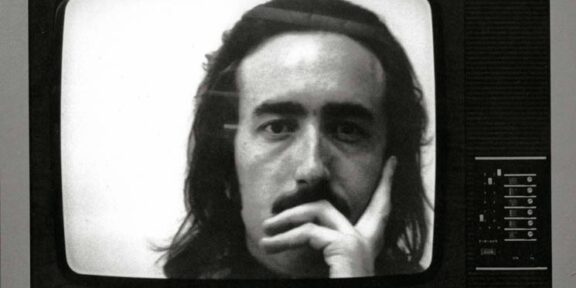

Gino De Dominicis, il voyeur dell’arte

Autunno 1967. Roma, bar Rosati. Stavo aspettando Fabio Mauri per una nuova visita al suo studio. Io seduto ad un tavolino, orgoglioso con il nuovo Flash Art fresco di stampa che tenevo appositamente in bella vista (all’epoca sperimentavo ogni forma di promozione primitiva e gratuita: appunto tenere sul tavolo di Rosati (e di ogni bar dove mi sedevo) Flash Art o girare con la valigetta nera di Pio Manzù e una tuta bianca con la scritta Flash Art. (Iniziative promozionali a costo zero ma credo anche con risultati molto vicini allo zero) e gustavo un aperitivo, guardando di fronte a me il bar Canova, ritrovo dei pittori tradizionalisti, molti giornalisti Rai la cui sede era proprio accanto e di qualche pappone.

Ma il mio sguardo si perdeva su Piazza del Popolo, brulicante di gente, di colori e di sensazioni. Debbo dire che sedersi da Rosati per un aperitivo e lasciarsi andare con lo sguardo su Piazza del Popolo, è una bellissima sensazione che ti fa assaporare Roma e la sua bellezza anche negli aspetti più misteriosi. Chi non l’ha provata non potrà capire.

Ad un tratto mi si avvicina un giovane con un sorriso beffardo e baffetti dispettosi, capelli lunghi con brillantina. Il solito provinciale in cerca di visibilità da Rosati, sempre pieno di aspiranti attori di tutti i generi, pensai. Sono Gino De Dominicis, mi disse, posso dare uno sguardo a Flash Art? Certo risposi, ma siediti. E cosa bevi? Un Cynar, grazie. Guardò con interesse Flash Art e fu colpito da una foto di Vito Acconci bendato mentre cercava di prendere una palla da tennis mentre rimbalzava. Interessante questo artista mi disse. Lo conosci? Gli raccontai quel poco che sapevo allora di Acconci, che invece dopo poco conobbi meglio. Ciao Vito gli dissi a New York, come stai? A quei tempi in Italia, era molto famoso un corridore ciclista, abruzzese, Vito Taccone e non so perché io accomunavo sempre Vito Taccone con Vito Acconci (con padre abruzzese anche lui). E pensando che Acconci fosse un italiano di Little Italy che amano parlare italiano, mi rivolsi a lui nella mia lingua, sicuro che lui mi capisse. What? Mi rispose. Non capiva una parola di italiano, non era mai stato in Italia, tanto meno in Abruzzo, da cui provenivano i genitori. Sapeva a malapena dove si trovava l’Italia di cui non gli importava nulla. Io rimasi di sasso.

Divenni invece subito amico di Gino (ma era possibile diventare amico di Gino?) che mi raccontò di essere da poco arrivato da Ancona, suo padre era un antiquario e restauratore, da cui lui aveva appreso i primi rudimenti di pittura migliorando così quella strepitosa manualità che possedeva. Fraternizzammo subito, lui marchigiano, io umbro. Dove hai lo studio gli chiesi. Mi piacerebbe vederlo. Non ho ancora uno studio mi rispose, vivo in albergo e non ho nulla da mostrare.

Poco dopo salutai Gino e me ne andai con Fabio Mauri, sempre gentile, affabile, molto informato sull’arte e la letteratura. Fabio era un ottimo artista ma siccome era benestante (o molto di più) nell’ambiente artistico era considerato un intruso e sottostimato. Ricordo che Plinio de Martiis il gallerista mitico che faceva opinione, mi diceva: i ricchi non possono essere dei bravi artisti. Per essere artisti bisogna soffrire la fame. Lo stesso mi diceva di Gianfranco Baruchello, altro artista molto benestante, che negli anni ‘60 girava in Ferrari. Anzi, ricordo che accompagnò in Ferrari Marcel Duchamp, sbalordito e divertito, dall’aeroporto alla galleria di Plinio, la famosa Tartaruga. Insomma, in quegli anni, ma forse anche oggi, i ricchi non avevano molto credito nel circolo dell’arte, già sovraffollato di artisti spesso realmente bisognosi (almeno in quegli anni). Mentre Fabio Mauri, habitué del Bolognese, il ristorante bene, accanto a Rosati (frequentato da artisti, intellettuali e cineasti affermati) sempre molto elegante e con accanto la bellissima Elisabetta Catalano, fotografa glamour di quegli anni, certamente povero non era. Fabio dirigeva dal 1959, l’Almanacco Bompiani, una pubblicazione annuale di grande prestigio a cui collaborarono tutti gli scrittori di quegli anni, a cominciare da Pasolini, di cui Fabio era molto amico. Ma l’Almanacco riservava un certo spazio anche all’arte. Grazie a questa pubblicazione molto autorevole e alla disponibilità, (per cui spesso comperava opere dei suoi colleghi che in stato di necessità si rivolgevano a lui), Fabio era molto stimato come persona colta e generosa ma sottostimato come artista. Di lui dicevano che arrivava un minuto dopo gli altri (Schifano, Rotella, ecc.) ma in meglio.

Infatti i suoi monocromi sono più belli di quelli di Schifano, che li aveva scopiazzati a New York da Jasper Johns. Grazie alle sue disponibilità le sue opere erano tecnicamente perfette, perché per realizzarle si affidava sempre ad ottimi professionisti. Ma leggo stupefatto una dichiarazione di Fabio Mauri che considero frutto di una strategia per apparire un artista povero come piaceva a Plinio de Martiis, guru dell’arte a Roma negli anni ’60, perché Fabio era Presidente delle Messaggerie italiane, una delle aziende più solide in Italia. Ecco la sua testimonianza, tratta da una intervista con Giorgio Dell’Arti: insomma la desolazione e la sofferenza erano quotidiane. Avevo fame e non avevo soldi neanche per l’autobus. Facevo delle camminate pazzesche. In una di quelle passeggiate sconsolate, vidi nella vetrina di una galleria, era l’Obelisco, un libro aperto su un’immagine. Era un quadro di Burri. Un sacco con un buco, da cui usciva del rosso. In quel momento realizzai che la pittura non era più la rappresentazione di qualche cosa, ma diventava lei il qualche cosa.

Credo che Fabio, per entrare nelle grazie del mondo dell’arte, ha romanzato la sua vita fingendosi povero. A Roma aveva un appartamento stupendo con tutte le finestre su Piazza Navona (forse lo stesso che poi acquisì Mimmo Paladino?) e uno studio grande e luminoso. Ma Fabio Mauri è sempre stato, per la sua sensibilità e educazione, un uomo di basso profilo (in un certo qual modo mi ricorda Vaclav Havel, Presidente della Cecoslovacchia, di famiglia ricchissima ma che da bambino si vergognava della propria ricchezza e invidiava i compagni di classe poverissimi e avrebbe voluto essere uno di loro, sporco e scalzo). Il tempo e la fortuna hanno lavorato a favore di Fabio Mauri, ora diventato un apprezzato e costoso artista internazionale.

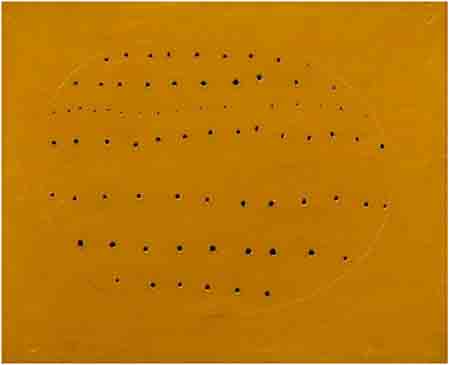

Gino De Dominicis realizza l’unica grafica della sua vita

Rividi Gino De Dominicis qualche mese dopo a Macerata, da Pio Monti mentre realizzava una grafica molto curiosa. Una serie di testine attorno a un cerchio. Un disegno leonardesco. A quanto dovrei venderla, mi chiese. Non so, risposi. Chiedilo a Pio Monti che la sta realizzando. Ma Andy Warhol quanto costerebbe? Forse 200 mila lire (erano altri tempi: una grafica di Dorazio costava 5 mila). Allora la mia grafica deve costare il triplo di Warhol, 600 mila perché è la sola mia opera grafica. E resterà unica. A quei tempi con 600 mila comperavi una bella opera di Kounellis o Pascali. E tantissimi altri. Gino era simpaticamente esagerato e sempre autoreferenziale ma un po’ guascone in tutte le circostanze. Ma lo faceva in modo serio, come se lui credesse a ciò che diceva. Un giorno mi chiese quanto costasse un grattacielo a New York. Gino, risposi, cosa vuoi che ne sappia. Un miliardo? Due? Allora un miliardo era una cifra immaginaria, non si sapeva bene a cosa corrispondesse. Se un grattacielo costa un miliardo rispose, la mia opera che è unica, deve costare almeno due miliardi. Di grattacieli ce ne sono tanti, migliaia, di quest’opera una sola. La sua logica paradossale era ineccepibile.

Negli anni ’80 aveva lo studio proprio accanto al carcere femminile, in via delle Mantellate, dove io spesso andavo a visitarlo. E in un appartamento accanto aveva lo studio Mario Schifano, con un balcone prospiciente a quello di Gino. Il quale mi diceva: vedi, da quel terrazzo Schifano si affaccia e guarda i miei quadri per copiarli. Per questo sto pensando di cercare un altro studio. Infatti di lì a poco si trasferì in via San Pantaleo, in un sontuoso e polveroso e buio palazzo che gli affittò qualche nobildonna amica e dove poi è morto. Sicuro però di non essere copiato.

Su Gino De Dominicis si sono scritti libri, saggi, articoli, di studiosi, amici, ammiratori, ma anche di molti improvvisati dell’arte. Ma nessuno, tra quelli che conosco, se non sbaglio, ha avuto il coraggio di affrontare il problema del Gino De Dominicis artista concettuale, che lui stesso, in molti colloqui privati con me negava di essere stato. Io, diceva, quando ero considerato un artista concettuale in realtà studiavo (non so cosa volesse significare, forse intendeva dire che sperimentava): io sono soltanto un pittore. E io riconosco come mie solo le opere di pittura.

Io credo che purtroppo con l’arte concettuale il criticismo accademico attuò un terrorismo culturale di cui soffrirono molti artisti (Paladino, Chia, Clemente, De Maria), poi rivelatisi magnifici pittori. I soli artisti concettuali che abbiamo avuto in Italia sono stati Vincenzo Agnetti, in parte Giulio Paolini, e soprattutto Francesco Matarrese, la cui radicalità ideologica, lo portò ad abbandonare l’arte, anche se lui sosterrebbe che è ancora un artista pur non producendo opere. Ma qui la discussione si fa filosofica, ed è proprio il campo dove vorrebbe condurci Francesco Matarrese e dove invece non mi addentro. La filosofia lavora sull’arte ma non può essere considerata arte. Io penso che il lavoro che sta svolgendo ora Francesco, sia da teorico dell’arte, non da artista. In ogni caso è affascinante la sua posizione filosofica e ideologica, a dimostrazione che l’analisi filosofica può portarti ovunque, a cavalcare qualsiasi ipotesi, a farti vivere qualsiasi dimensione. Ma credo possa condurre anche alla follia. Anche se non è il caso di Francesco.

L’esperienza concettuale di Gino De Dominicis fu una sorta di parodia?

Comunque Gino non fu artista concettuale, perché secondo lui, all’epoca studiava. Vuol dire che guardava gli altri. La Mozzarella in Carrozza? È una battuta da bar Rosati, dove davanti, un tempo, stazionavano le carrozze in attesa di turisti. Ma tutto il lavoro, cosiddetto concettuale di Gino fu una colossale presa in giro da parte dell’artista, un paradosso dei luoghi comuni. Compresa l’opera Palla di gomma caduta da due metri nell’attimo precedente il rimbalzo, cioè una semplice palla posata a terra. Opera certamente ispirata dalla famosa fotografia di Vito Acconci che guardò in Flash Art, seduto accanto a me. Le sue opere cosiddette concettuali erano spesso dei paradossi o calembour che avevano una matrice da bar romano. Che invece la intellighenzia del concettualismo ha santificato (ma il discorso potrebbe non essere riferito solo a Gino De Dominicis; almeno lui ti fa ridere, con il suo buffo tentativo di volo o il gettare in acqua un sasso cercando di far quadrare il cerchio, ecc.). Gino mi confessò che un collezionista di Foligno che aveva acquistato il suo Cubo Invisibile (cioè il nulla: solo un fogliettino bianco come certificato) dovette inviare un camion per trasportare il famoso cubo che non esisteva, se non nella fantasia dell’artista. Insomma una goliardata che però è entrata nei sacri testi della critica d’arte.

La Storia è fatta anche di queste cose. Dopo essermi trasferito a Milano ci vedevamo meno spesso ma ci sentivamo frequentemente. Una volta, in un suo raro viaggio a Milano, venne da me in redazione, mi chiese di guardare il materiale di archivio che lo riguardava (io avevo sue lettere autografe, moltissime foto personali o di opere). Lo lasciai solo nell’archivio per poi pranzare insieme. Al ritorno dal pranzo, dopo esserci salutati, vado a guardare il suo dossier. Era scomparso tutto. Gino mi aveva sottratto tutto ciò che lo riguardava, lasciandomi solo anonimi inviti di qualche sua mostra e ritagli di giornali. Ma lo stesso fece Nicola De Maria, che mi sottrasse una serie di foto della sua mostra da Inga-Pin, di cervelli umani in contenitori sotto formalina, che aveva fotografato all’Università di farmacia dove in quel momento stava studiando). Ma Gino durante il pranzo mi raccontò che era stato invitato per una mostra a New York ma lui aveva rifiutato perché timoroso dell’aereo. Più tardi anche Marian Goodman, una delle più importanti gallerie americane, tentò invano un approccio con lui. E poi paradossalmente, a New York preferì la Fondazione Rayburn, di Isabella del Frate, che a Roma aveva lavorato alla galleria Editalia e quindi con la courtier Mitzi Sotis e che Gino conosceva. La quale Isabella poi si era sposata con un facoltoso avvocato americano ed aveva aperto una fondazione che però non ebbe molta fortuna. Ricordo anche che Paul Maenz, negli anni Ottanta una delle gallerie più note in Europa mi diceva: cerca di convincere Gino ad esporre nella mia galleria. Con me ha sempre tergiversato ma non abbiamo mai concluso. Gino, non so bene perché (anche se io credo che la ragione del rifiuto fosse determinata dal fatto che Paul Maenz aveva esposto artisti italiano come Salvo e Ontani che lui non apprezzava), rifuggiva da tutte le opportunità che gli si offrivano, scegliendo sempre gli spazi meno appariscenti per poi concedersi a gallerie secondarie o marginali: evitava sempre accuratamente le gallerie primarie e partecipava raramente a mostre di gruppo. Alla inaugurazione della sua mostra di New York non vidi alcun critico o artista americano. Eravamo solo italiani, dall’ambasciatore (o addetto culturale) a Furio Colombo, ad amici personali di Gino. Non ho notizie su come andò la mostra, ma a me sembrò che fosse passata totalmente inosservata. Ma tutto ciò di cui ho parlato, si riferisce agli anni Ottanta, quando lui aveva abbandonato la sua arte concettuale ed era diventato pittore (anche se da giovane, ad Ancona, pittore lo era già stato e credo che dopo la sua morte abbiano girato anche alcune opere molto giovanili da lui in vita mai riconosciute). Ma pochi sanno che a dargli il coraggio di tornare alla pittura sono stati gli artisti della Transavanguardia, da lui spesso sbeffeggiati. Il loro successo gli diede la forza di superare quel terrorismo critico di allora che ghettizzava la pittura, che culturalmente era considerata un passatempo per pensionati.

Il solo Salvo era riuscito ad evadere dalla camicia di forza dalla cosiddetta arte concettuale. Perché negli anni ’70 essere pittori significava essere dei tradizionalisti e conservatori. Anche politicamente. E di questo ne sono certo, perché testimone. Ricordo che guardavamo assieme alcune immagini di Chia e Paladino tornati ad essere pittori figurativi e lui ne fu molto interessato anche se, mi sembrò, in modo ironico. Cosa ne pensi, mi chiese. Coraggiosi dissi io. Vediamo come andrà a finire. Ma il successo travolgente della Transavanguardia lo frustrò. Con me cercava sempre di sminuire il loro valore. Un giorno mi mostrò dei disegni giovanili di Malevic, e mi disse: vedi da chi copia Cucchi? È vero, c’era una certa somiglianza, ma la ideologia della Transavanguardia era proprio l’attraversamento senza complessi della storia dell’arte.

In realtà Gino fu un curioso voyeur dell’arte. Guardava tutto con estrema attenzione. E anche il suo periodo migliore, quello che lo ha reso celebre (bellissima la sua mostra da Emilio Mazzoli che miracolosamente era riuscito a gestirlo) aveva chiare derivazioni dall’arte sumera, di cui lui era conoscitore e cultore. E forse, nella sua esaltazione creativa, si sentiva la reincarnazione di Gilgamesh, il grande capo sumero sulla cui morte l’Epopea di Gilgamesh recita: Il grande toro giace; mai più potrà alzarsi. Che ha strani similitudine con la morte di Gino, pare trovato, immobile sul letto, impeccabilmente vestito di nero, come dovesse recarsi ad una serata di gala.

(Ubicazione: zona corpo-ossari cinerari, sottozona corpo B, piano primo, gruppo 6)

Svelato il mistero del loculo di Gino De Dominicis

Sulla morte di Gino esistono molte ombre che nessuno vuole fugare, anzi tutti hanno contribuito a infittire e a romanzare. Le sue ceneri sono al cimitero Flaminio, senza alcuna indicazione. Che nessuno troverebbe. Invece il suo loculo è al Cimitero Flaminio ed è stato scoperto e fotografato da Alfredo Saino, artista marchigiano e che sa tutto su Gino, il quale grazie ad una rete di relazioni ha individuato dove Gino è sepolto ed è riuscito a farsi rilasciare un documento per poter individuare il loculo anonimo. Ma pochi lo sanno, o fanno finta di non saperlo, che esiste un testamento olografo (di cui posseggo una fotocopia), di Gino De Dominicis a favore di Marta Massaioli, la cui autenticità è stata confermata da una nota grafologa romana. Non ho capito bene perché questo testamento non sia stato fatto valere per tempo, lasciando opere e diritti ad una lontana parente.

Purtroppo dopo la sua morte, Gino è stato suicidato più volte, con mostre e veti assurdi e contraddittori da una strategia da inesperti, che forse paradossalmente Gino avrebbe gradito ma che di fatto lo stanno escludendo dal panorama artistico e dal mercato. L’artista che sembrava dover seguire le fortunate orme di Burri e Fontana o Manzoni, è di fatto fermo e pressoché invendibile. Sarebbe stato meglio, dai responsabili dei diritti dei copyright, se fossero stati meno talebani, autenticare opere forse dubbie ma belle, anzi ché bloccare tutto lasciando il mercato di Gino in una palude da cui non so se e quando ne uscirà. E per di più con in circolazione opere che non si direbbero mai uscite dallo studio di Gino.

Nel 1987 gli chiesi di acquistare un’opera per la mia collezione. Dopo rinvii e tanti sospiri mi chiamò a Milano dicendomi che l’opera era pronta. Mi precipitai con Helena a Roma e dopo il solito Cynar (ne aveva il frigo quasi pieno: metà occupata dai Cynar e l’altra metà da denaro contante che traboccava dal frigo. Il frigo era la sua cassaforte, per il denaro e per i Cynar, che mi confessò di berne più di dieci al giorno) portatoci con eleganza da una bellissima ragazza in topless che lui chiamava con un campanello, mi mostrò l’opera. Che io e Helena apprezzammo subito. Infatti raramente Gino faceva uscire dallo studio opere non perfette. Io sapevo che lui chiedeva prezzi astronomici e in qualche caso da grande incantatore di serpenti, la spuntava. Iniziammo la pantomima del prezzo e dopo avermi parlato delle solite cose e fatto qualche gioco di prestigio, di cui andava molto orgoglioso (interessanti e apparentemente sconvolgenti, ma erano sempre le stesse) mi chiese un miliardo. Mi spiace caro Gino, ma la cifra è un po’ alta per me. Nel frattempo con il consueto campanello chiamò una ragazza e da un cospicuo rotolo di banconote che aveva tirato fuori dal frigorifero ne prese una dandola alla ragazza per acquistare le sigarette. Gino era un notorio maschilista, ma le ragazze che lavoravano con lui lo adoravano, perché pare fosse molto generoso con loro.

Caro Giancarlo, mi disse, ricordi il signor Bonaventura del Corriere dei Piccoli? Alla fine di ogni storia, per riconoscenza o fortuna, percepiva un milione come premio. Un milione di allora equivale al miliardo di oggi. Lasciami un assegno di un milione intestato a Bonaventura. E così feci. Chiamò un corriere e mi spedì il quadro a Milano.

E dopo qualche giorno vidi che l’assegno era stato inverosimilmente incassato dal signor Bonaventura. Gino aveva un amico anche in banca! Debbo però riconoscere che mi ha fatto attendere alcuni mesi per consegnarmi l’opera che avevo richiesto, ma quando mi telefonò e io andai, fu impeccabile. Credo che pagò il trasporto a Milano lui stesso. Un incredibile gesto di generosità. Questa generosità e puntualità mi ricorda quella di Luigi Ontani, artista eccentrico del nostro panorama dell’arte e che fa della trasgressione e della fuga dalla realtà il suo credo. Molti anni fa gli chiesi se poteva vendermi un’opera. Ti chiamo appena pronta, mi rispose felice. Ti farò una bella opera di cui sarai orgoglioso. Dopo un po’ richiama e mi dice che l’opera è pronta. Con l’aereo (o la macchina per trasportarla?) mi precipito a Roma. Quando arrivo da lui, con una faccia stralunata da far paura e ancora mezzo assonnata, malgrado l’ora tarda, mi dice: scusami Giancarlo, ma ieri sera è passato un collezionista e gli ho venduto la tua opera. Presto te ne preparerò un’altra.

Non ho mai odiato nessun artista, ma Luigi Ontani in quell’occasione sì e lo avrei strozzato. Con tutti gli impegni che mi oberavano in quegli anni, mi precipito a Roma e lui con quella sua brutta faccia stralunata, candidamente mi dice: il tuo quadro l’ho venduto ieri sera. Mancanza totale di rispetto per il prossimo, mancanza di regole di convivenza civile che io non tollero nemmeno presso le persone più alternative. Fai l’alternativo con te stesso ma non con gli altri… Un altro episodio molto significativo: alla sua mostra da Emilio Mazzoli, molto folta e densa, durante la inaugurazione vedo il grande Emilio furioso: cosa succede, chiedo. Ontani, durante la inaugurazione gli aveva aumentato i prezzi delle opere rispetto a quelli concordati precedentemente. Perché? Visto il grande riscontro che stava avendo, lo strampalato Ontani, aveva aumentato i prezzi delle opere durante la inaugurazione. Un bel comportamento. Purtroppo molti galleristi e collezionisti sono costretti per necessità queste angherie e comportamenti scorretti. Purtroppo agli artisti si deve perdonare tutto. In molti casi anche di essere sconosciuti al fisco e che invece noi dobbiamo onorare anche per loro.

Per scrivere a Giancarlo Politi:

giancarlo@flashartonline.com