installation view Corso del Popolo, Padova

Entrerei a gamba tesa facendo però una premessa: il termine “Resistenza” ha delle forti implicazioni e connotazioni storiche, provando però a prescindere da tali valori, cosa vuol dire secondo te resistere per la nostra generazione?

Nel corso degli anni e delle varie politiche si è provato a limare la necessità di resistere, quella coscienza e quella rabbia, per fortuna senza riuscirci del tutto. Per quanto mi riguarda “resistere” vuol dire sopravvivere e pretendere dignità, nonostante i retaggi educativi e culturali che ci sono stati imposti, come quello cattolico improntato sul senso di colpa e sulla rigorosa obbedienza. Negli ultimi anni, per fortuna, si è creato un buco nero, nel senso che in qualche modo la nostra generazione ha compreso che queste dinamiche non funzionano più. Ora, “Resistenza” è un termine probabilmente utilizzato in modo superficiale per l’immaginario che si rievoca e il peso della storia. Credo che il primo obiettivo sia la creazione di una massa critica generazionale per poter, in questo modo, avere gli strumenti per riorganizzarsi e immaginarsi in un contesto sociale che non si basi su immaginari e retoriche post capitaliste e populiste. Punto di partenza è saper dire di no. Con la fascistizzazione dell’Europa abbiamo la dimostrazione che alla politica non interessa più confrontarsi onestamente con la popolazione più giovane. In questo modo la democrazia ha in un certo senso perso la sfida che proponeva e la classe dirigente si conferma un’istituzione incline al tradimento. Personalmente la mia necessità nel fare questo questo lavoro nasce dal bisogno di comunicare anche queste dinamiche, soprattutto quando si parla di tematiche legate alla provincia, un tema a me caro. La provincia credo sia l’esempio esatto del fallimento delle istituzioni, luoghi dedicati alla crescita in cattività e all’allontanamento dell’individuo da ogni questione centrale, terreno fertile per l’ascesa dell’attuale populismo. Io sono nato e cresciuto lì, e tutt’ora subisco il peso del mio retaggio.

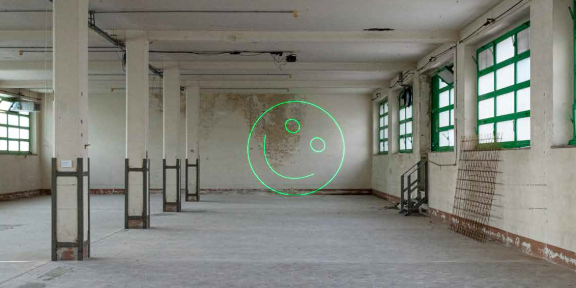

Capisco e condivido la sensazione di trovarsi dentro un vuoto da riempire senza avere i mezzi per colmarlo. A proposito di strumenti avrei una domanda forse provocatoria: i tuoi lavori sono apparentemente molto semplici, pochi elementi, io ti ho conosciuto con l’installazione pubblica Non dormire, fondamentalmente una luce puntata a terra. Ad un osservatore medio che si ritrova con pochi appigli per una comprensione o personale interpretazione, che consiglio daresti per approcciarsi ai tuoi lavori?

Ho sempre avuto questo questo approccio, perchè vado sempre a stringere il più possibile, a riassumere e a lasciare il necessario, forse più per una forma mentis mia. In realtà quando lavoro penso principalmente all’inclusione dello spettatore che non ha gli strumenti per approcciarsi, per questo mi trovo molto a mio agio a servirmi di immaginari accessibili e facilmente riconducibili. In Non dormire, per esempio, ho utilizzato un occhio di bue, riferimento universale nel contesto dello spettacolo, ma l’occhio di bue di solito illumina un soggetto definito, mentre lì viene illuminata una porzione di spazio urbano vuoto. Non mi interessa che si entri nella mia testa e si capisca esattamente il pensiero come da me formulato, secondo me non è questo che dovrebbe fare l’opera. Credo sia più una questione di proiezioni di sensazioni legate ad una contemporaneità, un veicolo per creare delle domande collettive o inserire un tarlo. Quando si lavora nel pubblico si deve poi includere il contesto ospitante e i suoi abitanti, pensando che quel lavoro è una presenza che rimane nel tempo, sul territorio, e che diviene elemento di dialogo urbano appartenente alla popolazione.

installation view Corso del Popolo, Padova

Volevo giusto chiederti se ci sono feedback a distanza di qualche mese.

Per me è stato molto complicato ufficializzare quel lavoro perché pensavo fosse un intervento troppo minimale e la responsabilità molto grande. È facile venire divorati da aspettative più inclini alla spettacolarizzazione dell’oggetto. Invece nel tempo ho avuto molto riscontri soprattutto attraverso i social, e qui torna un po’ il discorso generazionale, che poi è quello che interessava a me. Quel lavoro parla della solitudine in diverse declinazioni invitando il pubblico a riempire un vuoto urbano, un gap contenutistico. Veicolare questo abitare estemporaneo anche attraverso dispositivi come il social è come occupare due diversi tempi e spazi, raggiungere quindi persone che come noi non sono più abituate a fruire lo spazio pubblico. Quando le persone hanno iniziato ad interagire attraverso i social, lì ho capito che l’intervento avrebbe funzionato, perché si sarebbe creata una sorta di metanarrazione con il territorio, un ritorno di tutto il discorso concettuale alla base. È molto bello che ogni tanto mi compaiano foto e video di ballerini o ballerine, reading, ombre cinesi o semplicemente persone che scattano selfie mentre vengono illuminate da quella luce che prima non aveva alcuna utilità reale, anche se alla fine si finisce su tik tok e salta ogni tipo di autorialità del lavoro. Non mi importa.

Mi sembra poi che tutto sia successo in modo spontaneo, senza che ci fosse l’invito a condividere.

Esatto, è diventato una sorta di piedistallo, un monumento al silenzio del vuoto. Non ha mai avuto senso dare delle istruzioni, in più io non credo di potermi imporre come artista quando entro nel contesto pubblico. Non voglio creare narrazioni fittizie per abbellire o arricchire un luogo che è già ricco di elementi di diverso tempo e natura. Preferisco si vada piuttosto a sottolineare un momento preciso, in un tempo preciso, che accomuna me e la popolazione con la quale si dialoga, parlare delle cose che conosco e non ammiccare a questioni meramente estetiche o spettacolari. Di quelle se ne occupano già in molti.

Ricordo una sensazione che si collocava tra ironia e cinismo, non capendo se il tuo approccio fosse più un’ironia cinica, se un cinismo ironico, entrambi o nessuno.

Non lo so, probabilmente sono pure cinico ma credo sia una forma di difesa e, altre volte, il pensiero che gli altri si fanno di me. Ho sempre avuto una lettura ironica e drammatica, non solo nella narrazione artistica. Nonostante non mi faccia impazzire l’idea che la collettività ha dell’ironia, perché spesso è erroneamente legata alla superficialità, credo sia una capacità di osservazione sottile. Quindi come tutte e tutti vivo questo continuo paradosso interiore, che però diventa anche una forma di narrazione e ritengo sia un elemento che mi aiuta ad avvicinare lo spettatore perché sentimenti condivisi e quindi inclusivi. In ogni caso vorrei smarcarmi da questa descrizione che si fa di me, credo di inserirmi nello spettro tra ironia e cinismo, ma ci sono centinaia di sensazioni al suo interno.

Davide Sgambaro (Padova, 1989) ha studiato all’Università IUAV di Venezia, vive e lavora a Torino. La sua pratica ripristina irriverenti dinamiche di resistenza in risposta ai paradossi generazionali all’interno dell’ordine sociale. Ha esposto in mostre personali e collettive, e partecipato a residenze, collaborazioni in Italia e all’estero tra cui Fondazione Bevilacqua La Masa, Fondazione Spinola Banna per l’Arte, Quadriennale di Roma, Castello di Rivoli, Galerie Alberta Pane, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Cantica 21, con il Ministero dei Beni Culturali e il Ministero degli Affari Esteri, NAM Manifattura Tabacchi, Nuovo Forno del Pane, Museo MAMbo, Klemm’s Gallery, Istituto Italiano di Cultura di Colonia, Musei Civici di Spoleto. Ha ricevuto il premio della Pollock-Krasner Foundation di New York (2023-2024).