Quando ho la sensazione di innaffiar il deserto da mesi e mi ritrovo sulla bocca una smorfia amara, allora parto per quelle che sono le esperienze migliori: le studio visit. Privilegio assoluto di chi viene ricevuto e di chi ha la necessità di capir meglio dove le idee nascono e si concretizzano. Qualcosa di simile alla visita nella stanze arredate dell’Ikea, ma senza la coda di persone e con molta più poesia. E un po’ di emozione, soprattutto quando si tratta della prima occasione. Quando poi il viaggio mantiene le promesse allora butto giù alcune note così da non scordarmi nulla degli incontri, evitando che la memoria giochi brutti scherzi. E tra file e scartoffie varie, a metà tra uno zibaldone e un abbozzo, ecco qui un parziale resoconto.

Una mattina di metà ottobre di qualche anno fa mi diressi ad Amburgo per conoscere Jochen Lempert. Arrivai alle 9.58 e rimasi lì davanti alla porta indicata poiché al suono del campanello nessuno aveva risposto. Pioveva e lui giunse poco dopo in bicicletta, indossando una blusa blu piuttosto ampia, di quelle che portano nelle fabbriche gli addetti alle macchine. Sorrideva divertito e mi aprì subito lo studio. Mi servì un caffè lungo, mentre lui se ne prese uno decaffeinato. Per facilitare la fase di reciproca conoscenza e per quel buon vezzo di presentarsi con un presente, come impone la buona creanza, gli avevo regalato un poster da poco pubblicato con la galleria, anche perché sapevo della sua collezione, o meglio di quell’incredibile raro materiale che aveva ereditato dal padre che a Bonn, dove Jochen è nato e cresciuto, aveva un negozio di ephemera e di testimonianze delle varie arti, in anticipo su tutti gli altri. E così mi fu più facile capire la sua preparazione storico-artistica che spaziava da Aby Warburg ad oggi, nonostante non abbia intrapreso studi accademici. Del resto Jochen è un biologo che si è laureato approfondendo il vento che soffia in quella zona e tramite la fotografia ha catalogato uccelli, erbe e insetti vari. Ad un certo punto della sua carriera scientifica deve essersi accorto di saper fotografare così bene i suoi soggetti da voler trasmettere anche a noi, non esperti di elementi naturali, quel senso di meraviglia che suscita la natura alla sua vista. Girandosi attorno nello studio colsi subito la magia del suo sguardo. C’erano la fotografia di un insetto ben a fuoco che volava in un contorno incerto, l’immagine di una ciliegia decontestualizzata di cui si intravedeva solo la sagoma, una foglia che entrava di sghembo nella carta impressa, un fiore dormiente nell’inverno di Oslo e un beetle che sembrava di metallo. E proprio questo effetto metallico, mi rivelò, sarebbe stato il tema della sua prossima fatica. Iniziammo presto a parlare di libri mentre lui suonava la chitarra, “che è molto meglio di una sigaretta”, mi disse, prima di regalarmi il suo primo progetto editoriale iniziato nel 1993 e non ancora terminato, anche se nel 2016 aveva comunque deciso che si sarebbe pubblicato. Erano i ritratti delle Alca Impennis, quegli uccelli della famiglia delle Alcidi incapaci di volare e per questo scomparsi intorno alla metà del XIX secolo. Jochen ha fotografato i loro volti e la tipica macchia bianca sopra gli occhi visitando i molti dei musei di storia naturale dove sono conservati e esposti. Non proprio tutti, perché 45 esemplari sono nel libro e i restanti 33 esistenti sono pagine bianche con l’indicazione in basso del luogo di conservazione, in attesa che vengano fissati anch’essi dalla sua Nikon infallibile. Il secondo libro che mi regalò fu “Plant Volatiles” e insieme riscontrammo che la presenza di persone era aumentata nella sua ultima produzione. E poi ne guardammo altri: dal famoso “4 Frogs” a me tanto caro, alle “Brevi lezioni di botanica” di Jean-Jacques Rousseau, che Jochen aveva ristampato cambiando la copertina e includendo una sua preziosa edizione. Poi uscimmo a passeggiare nei suoi luoghi, che è un buon modo per conoscere gli autori. Gli posi diverse domande che riguardavano la stampa e le modalità di selezione perché mi incuriosiva capire come sceglieva gli argomenti e come arrivava alla sua precisa composizione. Mentre avanzavamo tra scale e sentieri fangosi, ai quali pareva non badare – quindi io neppure – mi indicò vari angoli dove scovava insetti, bacche o altri soggetti. Mi disse il nome di alcuni alberi e mi fece notare soddisfatto di aver salvato una pianta amburghese dall’estinzione, avendo sparso per la città i suoi semi, che poi ovunque erano fioriti. Camminammo fino alla spiaggia che costeggia il fiume Elba. Mi indicò ancora qualche dettaglio del paesaggio, le grandi navi da cargo che escono dal porto trainate da piccole barche, la marea che si alza e la forza delle piante danesi che vincono l’asfalto e salgon dal cemento. Reggeva la sua fotocamera dietro la schiena, stretta tra le mani, come per bilanciare l’andatura, ma non scattò nemmeno una fotografia. Un po’ me l’aspettavo, ma fino all’ultimo avevo comunque atteso.

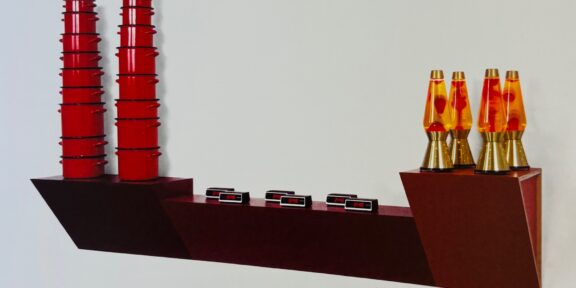

Di tutt’altro tipo fu invece l’esperienza in studio da Peter Downsbrough, che trovai alto e magrissimo, come le sue famosi Pipes. Notai un occhio più chiuso dell’altro, come se guardasse le cose con più attenzione o lo usasse per mettere meglio a fuoco. Delle parole che aveva utilizzato nelle sue opere mi disse di avere un vocabolario ristretto, e lo intuii anche dalle poche frasi pronunciate, centellinate per bene. Mostra spiegata mostra sbagliata, un amico fotografo ha sempre sostenuto, e lui applica questa modalità anche al suo certosino lavoro. Tutto in studio era organizzato in sezioni: il tavolo per i disegni, la zona delle maquette, la recentissima ricerca sui triangoli in proporzione, i collages e la scrivania con le prove di stampa per la mostra di aprile “in una piccola Fondazione”, come disse la moglie Kaatje. Ma lui, scusandosi, le fece notare che non era affatto piccola la Fondazione, era lo spazio della Fondazione ad esserlo. Questione di distanze e di grandezze. Come quando mi indicò quasi imbarazzato che la parte di una Pipe era esattamente quella mancante di un’altra poco lontana, e che le due sommate raggiungevano la distanza della restante più lunga. Qua e là appesi alle pareti provai a leggere resti di stencil con il suo asciuttissimo font che veniva trasformato in sculture, composizioni e testi. A quel tempo di libri ne aveva pubblicati circa 120 e in studio c’erano tutti. Gli chiesi dei suoi rapporti con gli altri artisti newyorkesi che frequentava al Max’s Kansas City, il mitico ristorante di Park Avenue. Mi disse che Bob (Barry) andava spesso a trovarlo anche a Bruxelles e che Dan (Graham) era stato più volte da lui sempre con lo stesso maglione verde militare. Mi raccontò che da New York si era trasferito alla fine degli anni ottanta perché ormai non c’era più posto per il suo lavoro, che in Europa era decisamente più considerato. Bruxelles era economica e centrale, e da lì ci si spostava comodamente a Parigi, Londra, Düsseldorf e Colonia. E avendone la voglia, sarebbe potuto scendere in macchina anche da Sol (Lewitt) che a Spoleto lo invitava spesso, senza successo. Mi disse di aver frequentato per un periodo anche Ian Wilson ma che poi si erano persi presto, perché le amicizie nell’arte sono passeggere, come anch’io – mi disse – dovrei ormai sapere. Mi raccontò altri lavori e mi mostrò resti di appunti, scatole e minutissimi precisi legni. Ci tenne a sottolineare che non si curava delle correnti, delle mode, degli opening o degli eventi, e rispettando il suo distacco, dopo un po’, non volendo troppo disturbare, mi preparai per uscire, chiedendogli solo di firmare una sua vecchia prima edizione. Lui annuì con gioia e mi chiese di ricordargli il cognome per la dedica. Si scusò e aggiunse di essere terribile con i nomi, non immaginando, certo, quanto abbia impiegato io per pronunciare correttamente il suo.

Lo studio di David Ostrowski sta invece a Colonia e quando mi trovai lì fuori, con perfetta puntualità, attesi i 5 minuti di ritardo che lui aveva precisamente preannunciato, da bravo tedesco. Anche lui arrivò in bicicletta con il rimorchio porta-bambini davanti, come si fa da quelle parti se si hanno figli piccoli. Mi fece sentire subito a mio agio, data forse l’età comune e il cappellino con la visiera che entrambi sfoggiavamo con piacere. Mi disse di esser nato a Colonia, di aver studiato in città, di vivere lì attorno. Di morire a Colonia, ridendo aggiunse, ma io gli dissi di non pensarci ancora. Lo studio che visitai quel giorno era l’undicesimo che aveva abitato, quindi non era quello famoso dove le opere avevano preso fuoco. Di tanto in tanto cambia spazio – sottolineò – perché le esigenze variano col tempo, e l’attuale soluzione aveva i soffitti alti e le pareti con i mattoni dipinti di bianco, era vicina a casa, e aveva pure il bagno. Esposte c’erano tele enormi con piccoli segni di bomboletta spray che cambiavano per intensità, a seconda di come aveva premuto sulle capsule di testa della sua bomboletta mai scossa. A lato dell’ingresso era appeso un piccolo dipinto su sfondo azzurro con un gufo al centro che aveva intitolato “Political Painting”. Mi disse che il tema era ricorrente nel suo lavoro, non tanto per la simbologia dell’animale in sé, qianto per la ripetizione della forma sfruttata come pattern. Parlammo di artisti vari in generale e poi andammo a prenderci un caffè all’angolo della strada e una torta alla cannella squisita. Quando tornammo mi rivelò il senso dei piccoli dipinti, che sembravano degli sketch ma che in realtà mostravano ciò che non era coperto dalla pennellata bianca aggiunta alla superficie grigia sottostante, stesa precedentemente. Come fossero disegni al contrario o una bozza scappata dalla pittura, come una sorta di vendetta, mi specifica. Velocemente analizzammo i suoi telai e fu facile constatare la differenza tra il legno caldo e il gelido alluminio. Le tele eseguite con lo spray appese a destra erano dei cinque anni precedenti: tutte con grandi aree lasciate bianche, ad eccezione di quella piccola zona che con un gesto aveva ricoperto. Il segno talvolta era forte, altre sembrava scomparire, dando una vaga sensazione nostalgica tipica delle immagini consumate dal tempo. Lo stesso tratto a volte era ripetuto su altre tele, ma occupava sempre sulle varie superfici una diversa posizione. Sentire le intenzioni e i suoi obiettivi fece apparire più chiara e comprensibile la loro lavorazione e in tutto quel percorso c’era un gran senso di equilibrio composto e di abile gestione dello spazio. David mi apparve preparato, umile e gentile, e poco preoccupato delle aste e dei loro risultati che scendono e s’impennano senza logiche precise. Mi rivelò che avrebbe potuto lavorare con potenti gallerie che sin dalle prime mostre l’avevano adocchiato ma con tutte quelle richieste l’attenzione in ogni singolo lavoro sarebbe inevitabilmente scesa, insieme alla qualità della sua vita e del suo tempo, e allora non avrebbe avuto senso. Mi disse di preferire la pittura astratta rispetto a quella figurativa, ma nella fotografia propendeva come me per la scelta opposta. E io pensai che fosse per la funzione originale della macchina fotografica, nata per registrare il reale più che per dare un’interpretazione, ma sentii che era un parere personale che preferii non dire. Alla fine delle tre ore trascorse insieme gli regalai qualche libro, e lui fece lo stesso. Gli ricordai il suo curriculum per mostrare la mia preparazione e per evidenziare la mancanza di un mostra da tempo in Italia. Ci riservammo di sentirci e ci salutammo abbracciandoci, come se ci conoscessimo da tempo. Fu un bellissimo incontro e non mancai di dirglielo.

Era un luglio caldissimo quando scoprii che Alexandra Barth stava a Bratislava ma aveva preso anche un’altra casa vicino a Verona, in un paese che non sembrava di quest’era: Sanguinetto, si chiama. E un tempo doveva essere molto più popolato e attivo, sostenuto da una grande azienda legata alla produzione di mobili che era fallita, obbligando le persone a prendere altre strade. Le case in vendita erano infatti parecchie ma Alexandra aveva trovato, su un sito immobiliare internazionale, un palazzo enorme quasi diroccato che il compagno aveva iniziato a sistemare. Il palazzo apparteneva a una facoltosa famiglia che l’aveva abitato per tutto il Novecento, fino alla quasi completa scomparsa della dinastia. Da fuori la costruzione sembrava solo grande, ma all’interno c’erano colonne, pavimenti meravigliosi sotto mobili vari, antiche legnose porte e quella sensazione del tempo che è trascorso e che richiede contemplazione e rispetto. Credo che Alexandra l’avesse scelto proprio per questo. Il suo atelier del momento era in una piccola stanza, con le luci al neon che illuminavano i suoi dipinti. Appesi c’erano le fotografie delle pitture, il medesimo soggetto eseguito sulla tela di piccola dimensione e la stessa composizione su una grande tela, come se avesse prima preso le misure. Osservai stupito i dettagli dei mobili, un’ampia finestra dipinta, una tenda che svolazza, una sedia e una pianta arborea. Tutti i soggetti delle pitture erano presi frontalmente o con taglienti prospettive. E da tutti emanava un’immobile quiete e la passione per l’architettura, intesa come studiata costruzione. Pensai che il modernismo e il costruttivismo nella Bratislava del tempo dovevano essere stati argomenti frequenti, e provai a ricercarne le influenze. Lei intanto beveva una lattina di Fanta, rollandosi una sigaretta. Mi mostrò il libro che aveva prodotto con i vecchi lavori, più freddi e rigorosi, e addirittura alcuni esiti precedenti, di quando ancora non dipingeva a pieni regimi. Mi illustrò il funzionamento del pennello-aerografo dal quale nascono linee molto precise specificando che il suo lavoro richiedeva grande concentrazione ma le permetteva di estraniarsi dai contesti e di ascoltare anche gli audiolibri. “Li ascolto anche in italiano”, mi disse veloce. E in effetti l’italiano lo parlava bene ma al tempo ancora temeva di non coniugare correttamente congiuntivo e condizionale. Le sugerii di non preoccuparsi, che alcune persone italiane non li utilizzano neppure. Girammo per la casa immensa e poi mi mostrò una scatola semi nascosta. Orgogliosa mi rivelò che nel contratto di compravendita dell’abitazione anche gli arredi dovevano rimanere. Tra le varie cianfrusaglie presenti aveva scovato le lettere della famiglia che abitava la casa precedentemente e tramite la corrispondenza si era divertita a ricomporre parte della storia. D’altronde Sanguinetto non mi era parsa la patria del divertimento, ma quella della quiete del lavoro senz’altro.

Nicola Mafessoni è gallerista (Loom Gallery, Milano), curatore (Settantaventidue, Milano) e amante di libri (ben scritti). Convinto che l’arte sia sempre concettuale, tira le fila del suo studiare. E scrive per ricordarle. IG: nicolamafessoni