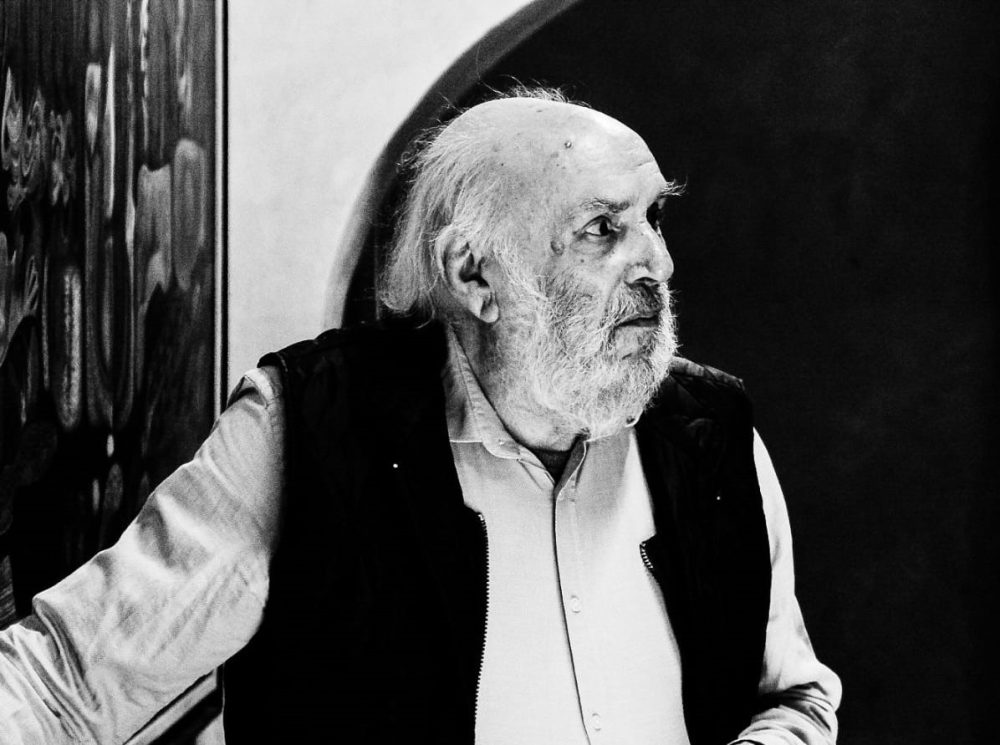

Marco Almaviva (1934) è un pittore che per cinquant’anni fa arte con uno scopo preciso: superare il taglio nella tela di Lucio Fontana, che aveva condannato la pittura a un punto di non ritorno. Con i Rectoverso è riuscito nel suo intento.

Il discorso sull’arte si muove spesso in un luogo sotterraneo, lontano dagli occhi degli appassionati, disponibile solo per chi è disposto a sottostare alle sue regole. Non si tratta di elitarismo aprioristico: chi vi vuole accedere, è libero di farlo. Ma al suo interno è difficile trovare riferimenti a concetti come il bello o il brutto, l’intenso o il noioso, oppure sviscerare le storie e le suggestioni che le opere aprono in noi. Si distanzia, cioè, dai commenti più spontanei che l’arte suscita, ovvero quelli legati alla sfera emotiva. Il tono del discorso è così lontano da quello comune che viene pure da pensare che l’oggetto di discussione sia completamente diverso.

Tra critici e intellettuali, soprattutto, l’affaire dell’arte diviene un gioco di incastri, di sottigliezze, raffinatezze, presupposti e svolte teoriche, trovate tecniche e contrattacchi ideologici. Il principio dell’innovazione è il padrone della riflessione artistica. Un autore scova una svolta concettuale, una trovata estetica, un’invenzione compositiva o procedurale e tutto cambia. Chi partecipa al gioco dell’arte deve trovare il modo di rispondere. Per fare una metafora pop, potremmo pensare al tennis: un giocatore inventa un nuovo modo di colpire la pallina che mette in difficoltà, fino a batterli, tutti gli avversari; ha scovato un progresso nel gioco, qualcosa che prima non esisteva e che ora sbaraglia la concorrenza. Gli avversari potranno anche battersi e ribattersi a vicenda, ma finché non troveranno il modo di rispondere a quel colpo rimarranno sempre un passo indietro rispetto al rivale. Questo rivale, a lungo imbattuto, nel mondo dell’arte per molto tempo è stato Lucio Fontana.

Tanti artisti, dopo di lui, sono andati avanti a dipingere sulla tela, una superficie piatta, mettendo da parte il fatto che il collega, quella superficie piatta, l’avesse superata annettendo la pittura a una dimensione quasi scultorea, tridimensionale. Ma chi partecipa al gioco dell’arte, quello sotterraneo e filosofico, non si è dimenticato quella frattura insanabile, quel rompicapo teorico e procedurale che Fontana ha posto con i tagli e i buchi. Il punto di non ritorno è proprio quello legato alla flatness, teorizzata dal critico Greenberg, che il taglio aveva irrimediabilmente violato. L’annullamento della pittura era avvenuto con la distruzione di quella piattezza integrale che il modernismo aveva concepito come punto culminante di una lunga storia che aveva reso la pittura consapevole della propria essenza: dal riquadro pittorico inteso come “finestra aperta sul mondo” alla scoperta della propria bidimensionalità, attraverso il rifiuto di ogni allusione o riferimento denotativo, l’arte diventava essenzialmente riflessione critica sulla specificità dei propri mezzi, focalizzandosi sulla questione del medium, come supporto materiale su cui riflettere.

E proprio di questo, dal 1965, riflette Marco Almaviva. Pittore che, come tutti gli altri, era stato lasciato senza tela da Fontana. Avrebbe potuto continuare a dipingere in modo classico, certo, ma non sarebbe mai progredito oltre quel limite posto dallo Spazialismo. L’unico modo per rimanere pittori dopo Fontana era quello di continuare a dipingere, ma paradossalmente senza disporre di alcuna superficie su cui operare: fare, appunto, il canonico olio su tela, ma senza la tela su cui poter dipingere. Una sfida, dunque, sul piano concreto quasi impossibile. Dal punto di vista teorico, invece, l’idea di un quadro che fosse una tela dipinta, ma senza avvalersi di alcuna planarità o flatness precostituita, si poneva come una eventualità dotata di senso. D’altra parte, la sua efficacia sarebbe stata effettiva solo se da pura ipotesi si fosse concretizzata. Almaviva su questo rifletteva, consapevole di non potersi limitare a una trovata estemporanea, ma di dover sviluppare una soluzione coerente e duratura, replicabile e legittimata dai suoi pari.

La missione artistica, ma potremmo dire anche esistenziale, di Almaviva prende così il nome di Painting beyond Flatness, sintetizzando il suo obiettivo in maniera eloquente. Un percorso lungo, pieno di insidie e privo della garanzia di arrivare a una meta. Così per lunghi anni il pittore sperimenta nuovi modi di dipingere, soprattutto ricercando variazioni cromatiche e contrapposizioni tra primo piano e sfondo. Da qui le due principali serie della sua carriera, la Tonaltimbrica (1967) e successivamente la Filoplastica (1971). Soluzioni di certo innovative, ma non al punto di superare concettualmente il valico posto da Fontana, che rimane a lungo imbattuto.

Fino al 2019, dunque oltre cinquant’anni dopo i suoi esordi, quando Almaviva realizza i primi artefatti, poi perfezionati nei Rectoverso. Questi, nella loro realizzazione tecnica, concretizzano finalmente una pittura la cui esecuzione, non avvalendosi di alcuna superficie precostituita, precede la stessa formazione del supporto. Sostanzialmente, Almaviva smonta la tela, ne dipinge i filamenti e poi li riassembla. Una pittura che si svincola dalla flatness, intesa sia come premessa operativa che come condizione essenziale del medium pittorico. Nel Rectoverso, infatti, l’atto pittorico si concretizza prima e indipendentemente dalla superficie. E la struttura dipinta è intessuta nella tela che si costituisce dopo la stesura del colore: in tal modo la forma dipinta per sua stessa costituzione non si separa dalla struttura della trama, che ne costituisce il supporto. Si tratta pertanto di un’opera integralmente letterale, inequivocabilmente testimoniata dalla piena corrispondenza tra il recto e il verso dell’artefatto. È la sua stessa procedura costituiva che produce questa piena coincidenza tra i due lati del dipinto: Rectoverso, appunto. A distanza di tanti anni, Almaviva ha finalmente trovato il modo, concettuale e pratico, di dipingere dopo la fine della pittura.