“Il sole allo zenit” ci porta, in questa seconda puntata, a scoprire gli studi di cinque artisti internazionali, da New York ad Amsterdam. Ma non sempre lo “studio visit” è cosa facile, anzi…

Fu a New York durante l’Armory show di otto anni fa che organizzai una visita fuori città da Ian Wilson. Dopo qualche telefonata il programma era deciso: sarei partito al mattino verso il nord dello Yankee Lake, tra la foresta e il nulla, in quelle zone magiche dove Ian e la moglie Luce camminavano a lungo in solitudine. Ian era da sempre una persona misteriosa e radicale. Parlare con la gente era la sua forma d’arte, nella convinzione che la smaterializzazione dell’opera fosse possibile e bastasse raccontare qualcosa per passare il concetto, l’immagine, l’emozione. L’incontro con Ian era previsto a una stazione di servizio e avrei poi dovuto seguirlo fino a casa. E così fu. Quando scesi dall’auto per salutarlo, mi accolse da gran signore, con un bel sorriso e un abbraccio, avvolgendomi nel suo soprabito marrone. Rimasi quasi deluso dalla sua macchina nuova, che dunque non mi aspettavo, ma mi disse che era un cambio recente, ormai dovuto. Tra curve e boschi fitti, tra case sparse qua e là e poco altro, la macchina di Ian si fermò nel vialetto di una casupola di legno, con due piani e il tetto a punta come quello di una fiaba, e minuscola. Al piano terra stava una piccola cucina con un tavolo di plastica bianco, quattro sedie e il minimo necessario: 4 bicchieri, 4 cucchiai, 4 piatti e 4 ciotole per la minestra, che poi mangiammo. Il resto era un divano con qualche pianta attorno e delle strette scale per salire al bagno e alle camere. Quella di Ian era anche il suo studio, con numerose frasi appese random e vari ricordi del periodo trascorso in una Comune. Tra le tante, mi annotai questa: be compassionate, there is a lot of grace on this path. Parlammo di tutto. Raccontò di un’idea per valorizzare le vecchie conversazioni invendute, mostrò alcuni lavori eseguiti a matita e i nuovi acquerelli di Luce. Chiesi se passeggiava sempre nel bosco ma mi rispose che uno strano insetto impediva ormai l’accesso, che dunque le sue camminate erano lungo la strada a curve o giù al fiume. Per circa due ore al giorno. Che per altre due ore meditava, poi sistemava le sue carte e mandava email da quell’indirizzo che fin dalla prima volta che ricevetti una sua comunicazione mi parve indimenticabile: forget@cisbec.net. Ricordo ancora la conclusione di quell’email: be well and take long walks.

Visitai lo studio di Antoine Langenieux-Villard lo scorso anno, in un tardo pomeriggio. Sulla grande via principale, sulla quale dava la porta d’ingresso, una grande fiera con un immenso luna park era in corso. Ovunque si sentivano musica e profumo di zucchero filato ma, varcata la soglia, si era in un altro mondo. Centinaia di tele colorate erano incollate intorno alla stanza, sulle pareti, piegate a terra e disposte sui vari tavoli, in un disordine sensato e silenzioso. Appena le tele si scollavano dai muri Antoine cominciava a lavorarle. Quello era il segnale, il punto di partenza casuale, che sospendeva l’atmosfera in un perenne stato di allerta e che rendeva lo studio ben più magico della stanza degli specchi del Luna Park al di fuori. Antoine, procedendo per abrasioni, aveva creato collage di tele varie, andando a riparare qualcosa che pareva essersi danneggiato, in un percorso che complica la situazione e che pare inverso al solito modo di procedere. Era un’attitudine diversa, pensai. Come quando Giorgio De Chirico guardava la televisione a volume spento per gustarsi il piacere dell’immagine in movimento o come se, per salire al piano alto, qualcuno partisse dal seminterrato dove si vedono le colonne portanti, per studiare meglio la struttura. Tanto all’attico comunque si arriva. Le sue tele erano imbevute di colore e poi piegate, come se fossero messe via, come un segreto da custodire che in seguito aveva deciso di rivelare. E infatti Antoine lavora le opere dal retro e non può vedere cosa accade sul fronte fino alla fine del processo. Mi disse che il primo a stupirsi dell’esito era lui stesso, come un ricordo che riaffiorava pian piano. A me parve come se restaurasse un dipinto che il tempo aveva danneggiato prima ancora che il dipinto fosse stato creato.

La mia visita in studio da Jan Dibbets fu gentilmente respinta più volte, finché un giorno, digitando il suo nome sul motore di ricerca di Google Maps, forse per l’abitudine di quella finestra sempre aperta, mi comparve il suo indirizzo esatto di Amsterdam. Distavo da lui quattro ore e, senza sapere se il domicilio fosse corretto, decisi comunque di mettermi in viaggio. Avevo con me dei libri da consegnare e, strada facendo, decisi di comprare dei fiori che avrebbero dato un po’ di colore alla mia visita occasionale. Dopo un viaggio tra vecchi mulini, pale eoliche e canali, raggiunsi quel grande stabile che corrispondeva alla sua abitazione. Ci arrivai in macchina e per capire se era corretta la destinazione, scesi veloce a leggere la targa del campanello che, come previsto, non recava alcun nome. Andai dunque alla ricerca di un parcheggio lì vicino, ne trovai uno di fronte a un parco e mi involai di buon passo con il bouquet di fiori in mano, che faceva parecchio sorridere la gente che incontravo. Raggiunsi di nuovo l’indirizzo giusto, trattenni un lungo sospiro e suonai il campanello anonimo. Aspettai a lungo ma non ci fu risposta. Pensai che fosse sciocco fare tutto quel viaggio senza nessuna certezza e mi demoralizzai parecchio. Scrissi un breve biglietto che spiegava da chi venissero i doni e li posai a fianco all’ingresso principale. Prima di andarmene decisi di riprovare a premere il campanello, senza conseguenze. Non si mosse nulla per i primi quaranta secondi, che mi parvero un’infinità. Poi sentii un rumore e il meccanismo di una finestra che dal primo piano si apriva e comparve proprio lui, che disse qualcosa in olandese che ovviamente non potevo comprendere.

“Mr. Dibbets? I’m Nicola, from Italy”, dissi sollevando i fiori, sorridendo stupito.

“Did we have an appointment?” replicò lui quasi seccato.

“Of course not. I just want to give you some books and these flowers”, gli dissi di botto, sperando di intenerirlo. E lui chiuse la finestra. Passarono altri secondi interminabili nei quali semplicemente scese le scale ma a me sembrò che facesse il giro di tutta la Nazione. E alla fine si affacciò alla porta, che si aprì. Mi fece entrare e disse che stava lavorando, mentre saliva le scale ampie e io mi guardavo attorno. Gli rivelai che il suo indirizzo era su Google Maps e lui, senza voltarsi, disse che era una vergogna quella totale mancanza di privacy della vita moderna. Poi entrammo in una sala ampia e fredda, con un tavolo ovale enorme ricoperto di libri e carte. Riconobbi tra i vari quadri alle pareti un unico suo lavoro e prontamente precisò che era esposto vicino alla finestra da anni, non per sfoggiare la sua arte, visto che lo studio stava al piano di sotto, ma per capire quale ruolo avrebbe giocato la luce del sole sulla superficie fotografica nel lungo periodo. Mi fece accomodare su una sedia a lui vicina e cominciammo a parlare, o meglio lui cominciò. Indicando un libro sul minimalismo mi raccontò che era amico di Donald Judd, anche se ciò comportava molta pazienza, essendo Judd un tipo orgoglioso che mal sopportava ogni tipo di contraddizione. Una volta che si trovava a casa sua con Rudi Fuchs, Jan sostenne che l’arte americana “Post war” dovesse molto all’opera di Piet Mondrian. Ma Judd, un po’ su di giri per l’alcool bevuto, si arrabbiò e lo scaraventò fuori dalla porta e giù per le scale del palazzo. Dopo pochi secondi Fuchs subì la stessa fine e si ritrovarono in strada insieme, morti dal ridere. A Judd era collegata in qualche modo anche la sua prima mostra da Leo Castelli perché quando Jan entrò per la prima volta in galleria notò tre delle sue sculture appoggiate sul tavolo: una blu, una gialla e una rossa. Jan chiese se poteva prendersene una e Leo acconsentì. Domandò però che tipo di prezzo poteva offrirgli e il gallerista, intuendone le scarse risorse a disposizione, rispose che avrebbe potuto rinunciare alla sua parte ma che la metà sarebbe andata all’artista comunque. Il debito ammontava a 2.500 dollari ma Leo Castelli propose il seguente accordo: avrebbe esposto una sua mostra e a ogni opera venduta si sarebbe trattenuto il 75% dell’incasso, anziché il 50% normalmente previsto, fino alla copertura del debito. E la collaborazione ebbe inizio, mentre gli aneddoti di Jan non cessarono. Mi raccontò che si era avvicinato all’arte per due episodi. Il primo fu una visita al Rijksmuseum da bambino dove vide per la prima volta la “Ronda di Notte” di Rembrandt che lo impressionò a tal punto da voler tornare a casa per raccontarlo alla madre. Il tentativo però fallì al rientro perché gli era sfuggito il nome dell’autore, convincendolo che era meglio mettersi a studiare. Un secondo evento accadde in un altro museo, il Van Abbe di Eindhoven, dove si recò con la sua classe del liceo classico visitando una mostra sul disegno. Il professore, che non era uno storico dell’arte, provò a spiegare ciò che era esposto, ma di fronte a un lavoro quasi interamente dipinto di nero scelse di non parlare ammettendo di non saper che dire. Quella fu la scintilla che scatenò il suo interesse: qualcosa che nemmeno il suo professore riusciva a spiegare andava per forza approfondito e così fece, mantenendo quel senso di stupore per l’intera vita e tutta la sua arte successiva.

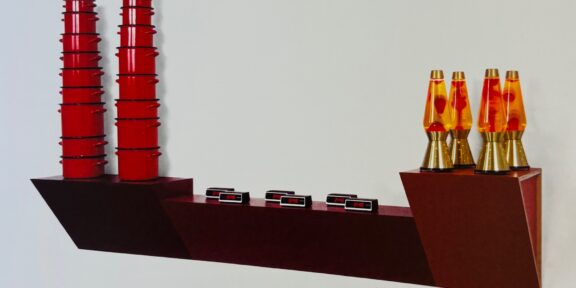

Ho vissuto a Berlino per più di due anni e ho incontrato decine di artisti. Bravi e meno bravi. Ma mai Jonathan Monk. Sapevo dal caro amico Ariel (Schlesinger) che viveva a Prenzlauerberg, in una casa a tre piani, con un giardino grande sul retro. Nell’autunno del 2015 lo incontrai finalmente a Roma e l’estate successiva andai a trovarlo casa. Lo raggiunsi nel pomeriggio, lo salutai, mi guardai attorno e iniziammo a chiacchierare. Poco dopo una bomba inesplosa dalla seconda guerra mondiale, rinvenuta improvvisamente nel giardino attiguo alla casa in seguito ad alcuni scavi, ci interruppe e ci costrinse a evacuare. Ritornai il giorno successivo, con calma, contento di rivederlo e di sapere che tutto era intatto. Di sapere che il wallpainting di Buren con aggiunto un lavoro di Kippenberger era sopravvissuto, così come l’orologio annuale di Boetti appeso alla parete. O come il Pierre Bismuth e i due lavori di Ryan Gander. E così i libri di Munari, le riviste di Toilet Paper, il planisfero bandiera con i colori della pace, il libro su Pasolini, il neon colorato, la parentesi della Flos, la raccolta di Michael Nyman, il cactus della Kartell all’ingresso e i mille libri accatastati. Jonathan mi accolse sorridendo come sempre, gentile e ironico. Mi aiutò a caricare sul furgone le opere scelte per la mostra, mi diede dell’acqua e mi offrì “per il disturbo” tre lavori in regalo, firmandomeli senza richiesta davanti ai miei occhi increduli e chiedendo per ognuno se mi avesse fatto piacere riceverli. La bomba è lui, pensai.

Nicola Mafessoni è gallerista (Loom Gallery, Milano), curatore (Settantaventidue, Milano) e amante di libri (ben scritti). Convinto che l’arte sia sempre concettuale, tira le fila del suo studiare. E scrive per ricordarle. IG: nicolamafessoni.