Nelle sale del veneziano Palazzo Erizzo Ligabue, sede della Fondazione Giancarlo Ligabue, a pochi passi da Palazzo Grassi, grazie al sostegno di Inti Ligabue, figlio di Giancarlo cui la Fondazione è intestata, si è aperta in concomitanza con l’inaugurazione della Biennale Arte, la mostra di Domingo Milella FUTURO REMOTO, tappa importante del percorso avviato da una decina di anni a questa parte dal fotografo pugliese (Bari, 1981). In mostra fino al 27 aprile 2024.

Negli spazi al piano nobile, dai muri riportati a nudo, che evocano le irregolarità e le ispidezze delle pareti di caverne rocciose, dieci sono le opere esposte, tutte frutto delle esplorazioni europee – Spagna, Francia e Italia – compiute da Milella nelle grotte istoriate da pitture e da graffiti scanditi da forme d’animali, ma anche da segni astratto-geometrici.

Le foto – dai colori resi vividi dall’uso delle luci attentamente studiate –, scattate in close up e stampate in grandi dimensioni (tra il metro e mezzo e i due e mezzo d’altezza) evocano mondi lontanissimi, ma anche estremamente vicini alla sensibilità contemporanea.

Rivolgiamo qualche domanda all’artista che affronta l’argomento non certo come un documentarista geo-scientifico, bensì come un esploratore di messaggi culturali transepocali.

Quale è stato il suo percorso di studi?

Mi sono laureato in fotografia a New York, alla School of Visual Art con Stephen Shore. Un grande maestro è stato per me Thomas Struth. L’America, paradossalmente, mi ha insegnato a riavvicinarmi all’Europa. Io produco le mie foto a Düsseldorf. Il mio linguaggio viene dalla frequentazione di Thomas e degli altri artisti di quella Scuola. È come se fossi stato a bottega a Düsseldorf e continuo su quella strada. Uso una macchina fotografica 20 x 25, analogica, con un grande banco ottico (una follia, nelle caverne, lo so) e lavoro come i coniugi Becker, Andreas Gursky, lo stesso Struth.

Quando ha iniziato a esplorare grotte?

Una decina di anni fa, ma il mio lavoro è sempre stato ‘archeologico’, ho girato per la Puglia, la Calabria, la Grecia. Ho avuto a 33 anni un crollo emotivo. Avevo bisogno di fare un percorso psicanalitico, di soffermarmi sull’immagine del sogno. Curiose coincidenze: proprio allora mi telefonava Gerhard Steidl di STEIDL Verlag (Göttingen) perché voleva dedicarmi un libro, cosa che poi avvenne, e questo mi motivò nelle mie ricerche. Ecco che qualche tempo dopo acquistavo per caso a Milano, su una bancarella, il libro “L’eterno presente, le origini dell’arte” dello storico dell’architettura Sigfried Giedon e scoprivo che la maggior parte delle sue ricerche hanno il loro punto d’arrivo nella preistoria. Eravamo nel gennaio 2016. A quel punto capii che le persone, in genere, non sanno nulla della preistoria, tantomeno di quelle forme astratte che emergono dalle caverne. Il destino mi portò, a un mese dalla fine della lettura del libro, a entrare in una delle grotte più belle del mondo, patrimonio dell’umanità: è racchiusa in una montagna di sagoma triangolare, El Castillo, insieme ad altre più piccole bellissime – tutte scavate nella stessa montagna –, situata nel nord della Spagna, in Cantabria. L’ignoto tecnologico che ci troviamo oggi davanti mi spinge a guardare sempre più al passato, all’intelligenza naturale. Le grotte mostrano l’origine e l’evoluzione del nostro pensiero simbolico.

Che significato ha dunque per lei lavorare nelle grotte preistoriche?

Lavorare con il banco ottico è come una ricerca all’interno della camera oscura, perché il banco ottico appartiene alla storia della fotografia, quella vera. La camera oscura ha molte affinità con la caverna: l’acqua, i metalli, il buio, e tra camera e caverna è comune l’idea dell’immagine latente. L’interazione con l’argento, con il manganese di ferro, tipica della fotografia analogica che ha bisogno d’acqua per essere sviluppata, è analoga a quella della grotta che necessita d’acqua per esistere.

Perché la frequentazione delle grotte oggi che siamo proiettati più che mai verso il futuro?

Ho avvertito il bisogno di andare nelle caverne per esigenze di natura filosofica, immaginativa, artistica. Non mi sento vicino all’attuale cultura del digitale, e neanche alla contemporaneità.

Ho detto di recente a Struth, uscendo dalla visita alla Biennale Arte: ‘Mi sento più vicino a George Braque che alla contemporaneità’. La grotta mi ha infatti permesso di creare immagini più attinenti alla modernità che non alla contemporaneità. Questo fa sorridere, lo so. Ma la fotografia è proprio l’arte della modernità. E la grotta mi avvicina a segni che si presentano in tutta l’arte moderna.

Perché la presa di distanza del digitale?

L’immagine digitale non ha nessuna speranza di ‘resistere’, non ha alcuna permanenza. Qualcuno ricorda le immagini scattate con il cellulare? Le andiamo a riguardare? Che tipo di rapporto abbiamo con i nostri archivi? Tutta la cultura deperisce, ma le immagini delle caverne sono un unicum, resistono da millenni in un equilibrio eco-sistemico. L’uomo preistorico ci racconta del suo stile di vita, del raffreddamento climatico che durò molto a lungo nelle epoche lontane, e di altro ancora. Le immagini delle caverne ci permettono di fare riflessioni antropologiche e ambientali.

Proseguono ancor oggi le esplorazioni?

Si vedrà. Mi sono concentrato per ora sulla preistoria europea, l’area cantabrica, intorno ai Pirenei. Mi colpiscono le immagini che ricorrono simili ovunque: sono immagini della mente umana, sono archetipi, e a questo proposito dovremmo chiedere aiuto a Jung.

Il rapporto con la Fondazione Giancarlo Ligabue?

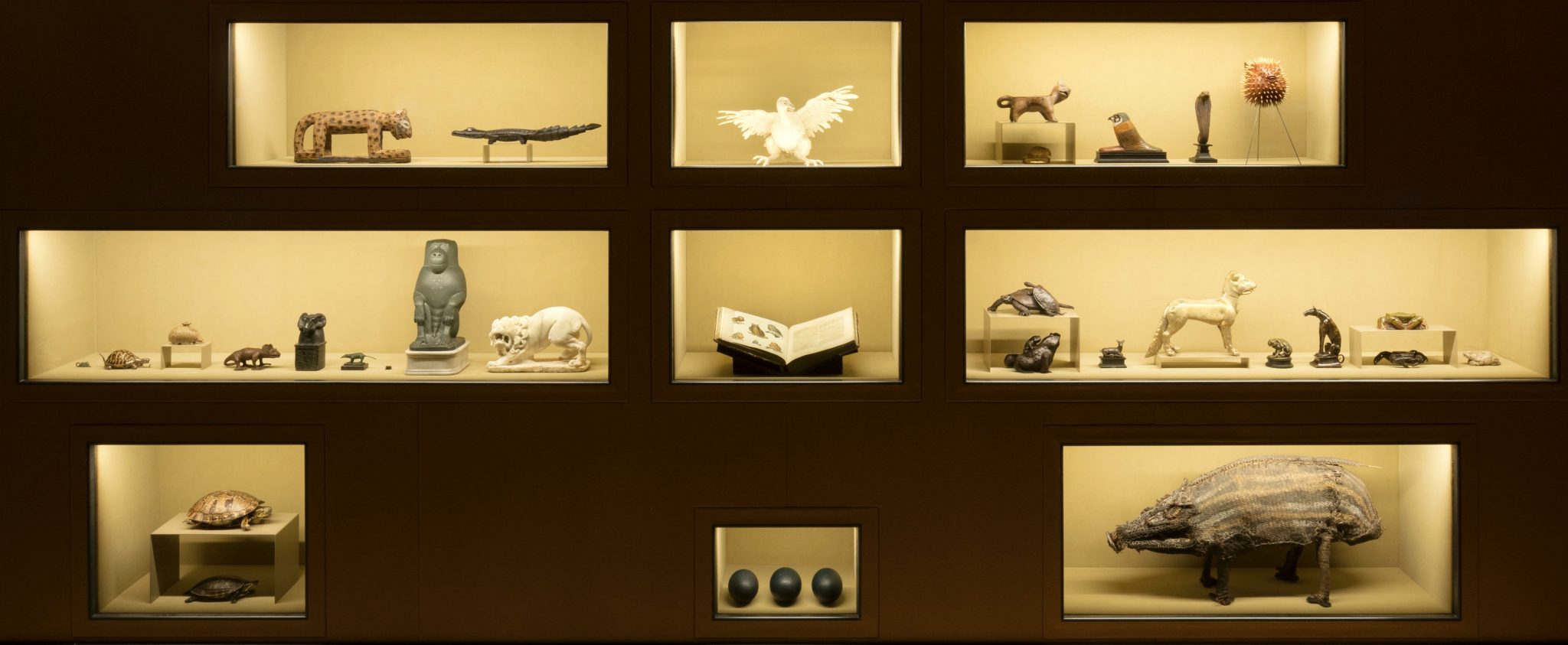

Eravamo parenti e non lo sapevamo. Giancarlo Ligabue, studioso e collezionista, è stato un grande esploratore e paleontologo.

La mostra andrà altrove dopo il 27 aprile, giorno della chiusura a Venezia?

Non so ancora, difficile a dirsi. Mi accorgo con stupore che l’arte di oggi guarda all’etnico, al tribale, al postcoloniale, ma non ci si accorge della pittura rupestre preistorica. Il mondo dell’arte cerca le sue origini, ma poi stenta a riconoscersi in esse.