La scelta del Padiglione Vaticano di entrare direttamente dentro ad un carcere attivo è diventata in assoluto la manifestazione più coraggiosa di questa Biennale che azzera il conflitto: ecco perchè

Una premessa è d’obbligo. La cifra della Biennale di Pedrosa è l’annientamento del conflitto. Quasi non c’è. Si esibisce un mondo apparentemente pacificato in cui non si vuole offendere l’occhio, far sobbalzare la coscienza dello spettatore, infastidire. Nell’allestimento c’è equilibrio, chiasso, forse per la prima volta gli spazi non sono bulimicamente intrisi di lavori, cosa che gli rende merito, però passeggiando tra Arsenale e Giardini la sensazione è così rassicurante da apparire totalmente fuori contesto. 2024, guerre ovunque, paesi alle prese con radicalismi duri da estirpare, e la risposta quest’anno è tutta affidata ad una presunta purezza consegnata in toto a chi appartiene ad una qualche idea di minoranza.

Non che non ci sia bisogno di parlare di emarginazione sessuale, etnica, culturale, religiosa, tutt’altro… però con questa selezione le tematiche che avrebbero dovuto pretendere un riscatto, sono finite definitivamente nell’oblio. È come se i conflitti che attraversano esseri umani e popoli, proprio perché siamo diventati incapaci di affrontarli, fossero stati negati alla stregua di un tabù, in virtù di un modello impossibile da prendere in toto non solo dal mondo occidentale, ma in generale dal mondo contemporaneo, in cui siamo immersi. Ad uno sguardo di insieme, eccezione fatta per alcune opere indubitabilmente riuscite come sempre accade, una mostra a tratti folkloristica e al limite dell’anacronismo, fuori dal tempo e dalle urgenze del presente, in cui si preferiscono evitare argomenti spinosi piuttosto che sbagliare nell’affrontarli. Non è quello che ci si aspetterebbe da una Biennale. Dice Miguel Benasayag in Elogio del conflitto (2007): “Ogni cosa è retta dal conflitto, e chi rimuove il conflitto non fa che precipitare il mondo degli uomini e delle donne nel gorgo dell’irreale”. Questo si respira, un mondo di irrealtà in cui sembra si voglia dare all’artigianato un primato che, a dirla tutta, non ha mai voluto avere. L’arte, da sempre, è arte perché crea turbamento, affascina, concupisce per il suo essere ingovernabile. L’arte contemporanea poi è talmente immersa nell’oggi da non poter essere guardata con quella rassicurante distanza che rende l’opera incensata o meno dalla tradizione. Se la Biennale non mette le mani su questi scivolosi e pericolosi crinali, ha ceduto le armi. Una Biennale molto turistica, che non mettendo il dito nella piaga diventa incapace di incidere. Una scelta così smaccata finisce per depotenziare il senso stesso dell’operazione, comunicandone più la debolezza che la qualità.

In un contesto del genere la scelta del Padiglione Vaticano di entrare direttamente dentro ad un carcere attivo, diventa in assoluto la cosa più coraggiosa di questa Biennale, facendo sprofondare l’intera kermesse nella sua giusta prospettiva. “Gioia e tristezza non dipendono dall’epoca in cui ci si trova a vivere. La gioia nasce quando ci è data la possibilità di assumere su di noi la sfida del nostro tempo” ci ricorda sempre Benasayag. Qui la sfida è stata colta e affrontata di petto, senza sconti, senza edulcorare.

Italia. Una, Santa, Cattolica e Apostolica. La Chiesa, questa, che parte da un’idea di Vangelo e tira in ballo la più controversa delle istituzioni. Ci sono mille diverse idee di cattolicesimo, ci sono mille diverse idee di arte. Dalle parole scambiate con il curatore Bruno Racine, negli occhi di Chiara Parisi al fianco delle detenute durante tutto il percorso di visita dei giornalisti, dalle considerazioni del Cardinale Tolentino prima dell’apertura del Padiglione, quello che emerge è una consapevolezza dell’arte e della situazione in cui è stata calata, del tutto matura. Lo stesso cardinale ci ha tenuto a sottolineare: abbiamo voluto artisti veri.

Tutto è scandito come solo nelle istituzioni carcerarie può accadere. Entri in una stanza, esci dalla stanza. Apri l’armadietto, chiudi l’armadietto. Depositi i documenti, lasci il telefono, ricevi un pass che devi esibire. Come giornalista puoi portare con te un blocco e una penna e, come fotografo, la tua attrezzatura. Ti vengono spiegate poche, chiare regole di comportamento. Questo sì, questo no. Questo sì, questo no. Sentiamo addosso la sensazione di poter sbagliare.

Con i miei occhi: dentro al Padiglione Vaticano

Attraversiamo la Fondamenta delle Convertite sormontati dagli enormi piedi di Cattelan, un monumento alla fragilità, alla povertà, alla vulnerabilità. Monumento deformato dalla prospettiva ma essenziale per il dialogo con l’esterno. Sono lì, giganti e sporchi, a richiamare i piedi di un corpo ferito a morte, i piedi del povero che l’umiltà del gesto cattolico deve pulire, i piedi all’esterno di una prigione a suggerire che il corpo giace all’interno. È un’opera così aperta che ognuno può vederci ciò che tocca più nel profondo, mentre riecheggia nella mente quell’immagine di Papa Giovanni Paolo II colpito dal meteorite ne La Nona Ora del 1999. Una redenzione da una parte o un perdono dall’altra, tutto accompagnato da quel Father, sia esso intimo o spirituale, che dà il titolo all’opera.

Il passaggio, dopo che siamo stati consegnati a Giulia, Fanta e Valentina, le tre detenute formate per farci da guida, viene introdotto dalle serigrafie di Corita Kent, unica artista non in vita di questa Biennale, ribattezzata “suora della Pop Art”, religiosa statunitense uscita dall’ordine perché non in linea con le proposte di una chiesa ancora estremamente oscurantista. HOPE, BREAD, LOVE… sono alcune delle parole coloratissime che escono dalle pareti del bar del carcere, un’ironica introduzione ad un padiglione Vaticano che sfonda il perimetro della detenzione.

L’ingresso è seguito da uno stretto corridoio contenitivo che circonda la Casa di Reclusione. Siamo senza telefoni, in un tempo che abbiamo smesso di scandire. Il tempo torna, insistente, nella parole di Giulia, la nostra guida, che ha partecipato alle attività proposte da Simone Fattal nel mettere in dialogo i testi delle detenute con quelli di Shakespeare e Etel Adnan, dialogo dal quale nascono lapidi di lava a scandire il ritmo dell’incedere tra i muri di mattoni che circondano l’edificio. La mano aperta a premersi i foglio al petto, Giulia legge con un filo di voce parole che creano una percepibile emozione in un pubblico smaliziato e secolarizzato di giornalisti. “Io non voglio vivere di presunzione”, questa frase entra sotto la pelle della donna che ce la sta dicendo, dalla sua posizione di essere sospesa nel tempo e priva della propria libertà per un errore commesso in qualche momento del proprio percorso. Con un frammento ci riporta alla necessità inderogabile di guardare e interrogare il mondo per ciò che è, non per l’ideologica e pregiudiziale idea che siamo portati a farcene.

Adesso arriviamo al cuore della struttura carceraria e nel cuore dell’esposizione, con l’opera perfetta di Claire Fontaine che coniuga qui come mai prima il significato della frase con il contesto in cui prende luce. Nel cortile che concede aria e libertà alle detenute, di fronte alle loro finestre, ogni sera si illumina la scritta “Siamo con voi nella notte”. Ce ne parlano Fanta, Giulia e Valentina, descrivendoci la sensazione di vedere dalle loro celle quel neon improvvisamente diventato parte delle proprie architetture quotidiane. Ce lo dicono loro che ci hanno appena raccontato quanto sia importante la finestra, unica senza sbarre, che unisce il dentro al fuori di fronte all’orto di cui si prendono cura.

Qui abbiamo la completa attenzione della polizia penitenziaria su di noi. Il gruppo deve rimanere compatto, prima si entra tutti poi si esce tutti dalla sala colloqui, per essere poi proiettati in un cortile in cui i giochi per bambini stringono la gola perché parlano di sradicamenti. Da questo cortiletto si accede ad una piccola sala video tutta nera per vedere l’opera di Marco Perego e Zoe Saldana. Un artista e una star cinematografica che lavorano con le detenute per dar vita ad un cortometraggio fatto di lunghi piani sequenza in grado di scandire la ciclicità del dentro e del fuori. Un occhio che dà allo spettatore il tassello mancante, quella possibilità di entrare realmente nelle celle che si trovano a pochi passi da noi, e in cui la privazione della libertà, la costrizione nell’essere sempre insieme, la mancanza di intimità, il costante rumore – come suggerisce Giulia – riportano alla pesantezza, alla radicalità, alla drammaticità di un luogo che è stato sì trasformato in padiglione espositivo, ma è profondamente ciò che è.

Avvicinandoci all’uscita passiamo per la collezione di quadri nati da Claire Tabouret, che entra in risonanza perfettamente parallela con i lavori di Simone Fattal. Qui non si cercano parole nel contatto con le donne della casa, ma immagini intime e personali, foto di figli, delle sé bambine, di nipotini… ricordi radicati nella propria memoria che grazie allo sguardo dell’artista acquisiscono un nuovo valore, importantissimo per chi sia portato a considerarsi un personaggio marginale della propria narrazione.

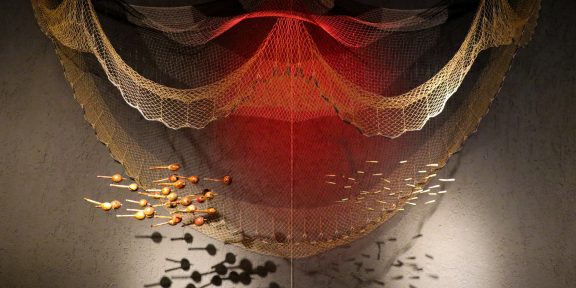

L’ultimo sguardo del padiglione è verso l’alto. Siamo nella cappella sconsacrata della struttura e i tessuti bombati di Sonia Gomes a calare dall’alto sono orchestrati in modo da rompere la bidimensionalità degli affreschi su cui proiettano le proprie sagome.

Non rinuncia all’eccellenza dell’arte, piuttosto un’operazione del genere rimarca la serietà del lavoro di artisti di lungo corso nel loro incontro con chi ha davvero bisogno di appiglio per non annegare. Curatori e committenti sono riusciti ad essere eccellenze per le istituzioni che rappresentano, sono riusciti pienamente in questo caso a dare senso al proprio ruolo. Le parole di Giulia, scritte da lei stessa e perfette, hanno avuto la possibilità di essere temperate dall’esperienza di chi ha fatto dell’arte la propria vita e può, a ragion veduta, coglierne le sensibilità, i punti critici che sono in grado di trasformare un sentimento in poesia. Bruno Racine, nel salutarci, ci tiene a sottolineare quanto Giulia si sia rivelata una brava scrittrice, di come verrà pubblicata, di quanto queste donne siano state realmente coinvolte nel processo messo in atto. Non ci sentiamo di fronte all’ennesima esibizione manipolatoria e speculativa di un soggetto che si vuole valorizzare per la sua presunta inferiorità. Nel tempo trascorso privi di contatti con l’esterno e trasportati nelle vite di chi una vita per il momento non ce l’ha, abbiamo la sensazione di trovarci in un contesto vero, che si può non voler vedere, ma da cui non si riesce a distogliere lo sguardo. Con i tuoi occhi.