Artista, fotografa, scultrice di immagini e predatrice di segni. Luisa Menazzi Moretti, 60 anni, italo-americana, prende la realtà, anche la più cruda e nascosta, la fa sua, la ingloba, la processa, e la restituisce nel suo nitore essenziale, perché chi guarda possa accoglierla, qualunque essa sia. La sua opera viaggia tra punti anche distanti, crea connessioni tessute di immagini e racconto, di estetica e prospettiva sociale, di cultura e natura. E si rinnova così, continuamente, giocando tra prospettive e polarità.

Una polarità creativa che radica nelle sue origini: “L’esposizione sia alla cultura americana – ho vissuto in Texas per parecchi anni – che a quella europea ha marcato la mia consapevolezza della relatività: contrasti, affinità, differenze hanno formato i miei interessi, accentuato il mio stato di alienazione, ma anche rafforzato il desiderio di sentirmi libera. Se mi stessi scattando una fotografia direi che nell’obiettivo si mescolano due prospettive. C’è la cultura americana, quella dell’immagine sottolineata, evidenziata, che esce fuori senza pudori. È ancora giovane, non ha debiti con il passato. Costruisce stili, tendenze senza lacci, esplosioni di sperimentalismo che varcano ogni limite. E c’è la cultura italiana, che invece è il portato della sua straordinaria tradizione, ne è illuminata ma anche condizionata, con qualche ombra di accademismo. Mi muovo tra due poli senza sentirne il peso, restando sempre un po’ straniera”.

1) Le sue opere sono intangibili, immaginifiche, assolute e cristalline, ma allo stesso tempo vere, concrete. Come sceglie i suoi temi, cosa la attrae di un soggetto?

Dopo il mio primo lavoro esposto, Magic Mirror, dieci anni fa, grazie alle critiche davvero costruttive del curatore, sono cresciuta, ho capito cosa tralasciare e cosa portare avanti. Ho iniziato a focalizzare la mia attenzione su “progetti” e non su singole belle fotografie. Il mio lavoro doveva avere un significato. Il mio filo conduttore è far emergere ciò che è nascosto, è al margine, silenzioso o taciuto. Uso colori che non corrispondono quasi mai alla realtà per suggerire una metafora, uno slittamento di senso che dà altre prospettive per vedere meglio quella stessa realtà.

2) La parola accompagna, molto spesso, le sue fotografie, che ruolo dà alla parola?

Le parole creano nella mia mente immagini, che cerco poi di riprodurre nelle mie fotografie. E questo accade sia in quei progetti dove la parola è centrale e visibile, come per Words – il mio primo progetto fotografico per il quale ho pubblicato un libro – o Ingredients for a Thought (una serie dedicata al cibo e alimentazione), ma anche in Io sono (un progetto sui rifugiati e richiedenti asilo), così come in Dieci anni e ottantasette giorni (un lavoro sulla vita dei detenuti nel braccio della morte) e, infine in Ricordo, rivedo (l’ultimo mio progetto per la mostra collettiva Il Vittoriale delle italiane). Vale anche laddove la parola nella mostra è esteticamente meno evidente, ma è comunque artefice, come in Solo, una serie di fotografie che nasce dalla lettura del bellissimo libro di Alice Seabold Amabili resti, o in Far Fading West, un lavoro su un far west che sta scomparendo dove cerco di restituire il senso mistico e un po’ spettrale del Texas minore così come descritto da John Steinbeck; e vale anche per Cose di Natura, un dialogo burrascoso e romantico con la collezione permanente della Galleria di Arte Moderna di Genova.

4) La sua mostra fotografica sulla vita dei detenuti in Texas nel braccio della morte ha girato l’Italia. Come è stata accolta?

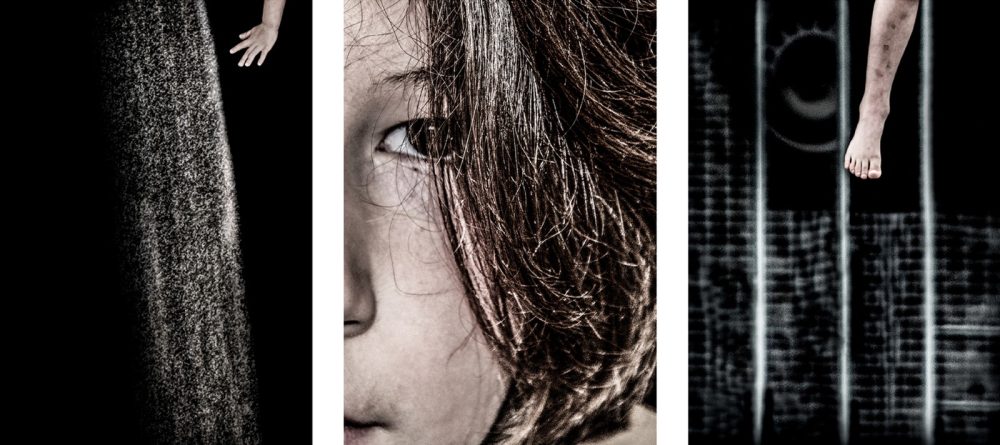

La fotografia d’arte può avere anche un forte messaggio politico e civile, così è per Dieci anni e ottantasette giorni. La fotografia è concettuale, ma le foto nascono da testi reali, da interviste, lettere, ultime dichiarazioni dei detenuti prima dell’iniezione letale, poesie. Ci ho messo un anno per raccogliere, leggere e selezionare il materiale su più di 500 casi di detenuti, in attesa della morte. Un tema sedimentato in me sin da ragazzina, quando arrivai in Texas, in una cittadina vicino Huntsville, dove a tutt’oggi si susseguono regolarmente esecuzioni. La maggior parte dei detenuti sono ragazzi molto giovani, non hanno mai avuto una famiglia, una vita sbandata sin dall’inizio, un problema sociale, persone che non interessano quasi a nessuno, “gli invisibili”, ancora più invisibili nel braccio della morte. La mostra è stata inaugurata nel 2017 a EMOP Berlino e poi a Siena (il Museo Santa Maria della Scala è produttore); più recentemente è stata a Treviso, Venezia, Brescia e Firenze. Chi guarda questo lavoro e legge i testi, molto spesso si commuove, si immedesima, pensando alla vita di queste persone che aspettano la morte in completa solitudine, in una cella due metri per tre, solo una radiolina per conforto. Così, ora dopo ora, lenta e uguale, per un tempo medio di dieci anni e ottantasette giorni, prima dell’esecuzione.

5) È in mostra al Vittoriale, all’interno di una collettiva, Il Vittoriale delle italiane, un lavoro su D’Annunzio. Il vate visto da una donna che sembianze ha?

Il mio progetto si intitola Ricordo, rivedo perché da ragazzina andavo dai miei nonni, che avevano la casa accanto al Vittoriale. L’ho rivisitato dopo tanti anni per portare a termine il lavoro. Anche qui sono partita dalle parole, quelle di D’Annunzio nella sua ultima opera, Il libro segreto. In ogni immagine, affiancata al testo, ho rappresentato un tema ricorrente negli ultimi anni della sua vita: il Vittoriale come eremo, il viaggio ormai solo mentale, la poesia, la malattia, e soprattutto le donne, vissute come oggetti da usare a piacimento per studio e mezzo d’ispirazione. Donne spesso incapaci di prendere coscienza della propria dipendenza tossica, libere solo dopo la morte del Vate, come rimandano le loro testimonianze, dense di accuse, disprezzo e umiliazione. La parola mi colpisce, quando inquadro con l’obiettivo, si fonde con l’immagine, e nella mia mente s’innesca un processo, come se volesse riportare l’immagine-parola all’essenza, allo stato primigenio, per poterla comunque cogliere, anche se crudele, disturbante, fosca. Colori, prospettive, geometrie mi aiutano a far emergere significati ma anche a contenerli, per poterli condividere con chi guarda le mie opere, è con lui/lei, che alla fine, le immagini dialogano. Io sono uno strumento.