Museo de’ Medici Firenze 2024, Foto di Matteo Farinella

Ricordo tuoi dipinti e sculture in jeans, ma se non sbaglio ti sei formato come ceramista.

Sì, mi sono diplomato in ceramica in Camerun, prima però ero già pittore autodidatta. Ho scoperto il disegno da piccolo e non l’ho più lasciato. All’inizio ero molto attratto dalla tecnica, dal bello, dagli aspetti più estetici, poi al liceo ho iniziato a fare il vignettista per il giornalino della scuola e così ho scoperto il lato più espressivo del disegnare, la sua potenza come mezzo. Tramite il professore di filosofia sono stato introdotto ad un Istituto d’Arte italiano sempre in Camerun, dove ho studiato ceramica, un mondo nuovo che implicava anche imparare una tecnica nuova per modellare la materia. Mi interessava molto la manipolazione del volume, il fatto di plasmare, togliere e aggiungere materia, però non ho la delicatezza necessaria per fare il ceramista. Il percorso con la ceramica è iniziato e poi si è concluso perché avevo sviluppato un certo tipo di avversione, mi metteva a disagio, faceva emergere la mia incapacità a prendermene cura. Capitava spesso di modellare delle cose meravigliose, ma poi gestivo male fasi successive perché ero troppo curioso e non aspettavo i giusti tempi tecnici. Ho rovinato tante opere e combinato pasticci.

Come è stato passare dal bidimensionale al tridimensionale, dal disegno, che già gestivi molto bene, a scoprire invece una materia plastica?

È stato meraviglioso. Nel mio percorso ci sono stati stimoli molto diversi, ma avendo frequentato un istituto di arte italiano, l’arte tradizionale di matrice italiana è stata molto presente. Inizialmente mi sono innamorato dei chiaro-scuri di Caravaggio, ero molto attratto dai contrasti tra luce e buio e come questi creassero il volume dei soggetti. Mi sono appassionato anche alle sculture di Michelangelo, a questi marmi imponenti, e ho presto realizzato che a livello tecnico mi mancava la parte della scultura. La ceramica, riuscire a modellare i corpi dei miei ritratti voleva dire aggiungere un tassello per me fondamentale perché mi avvicinava all’ideale di artista trasversale. Attorno a me c’era tanta scultura in legno, parte della tradizione camerunese, però non mi affascinava come la ceramica.

È stato lì che sei arrivato alle sculture in blue jeans o c’è voluto del tempo?

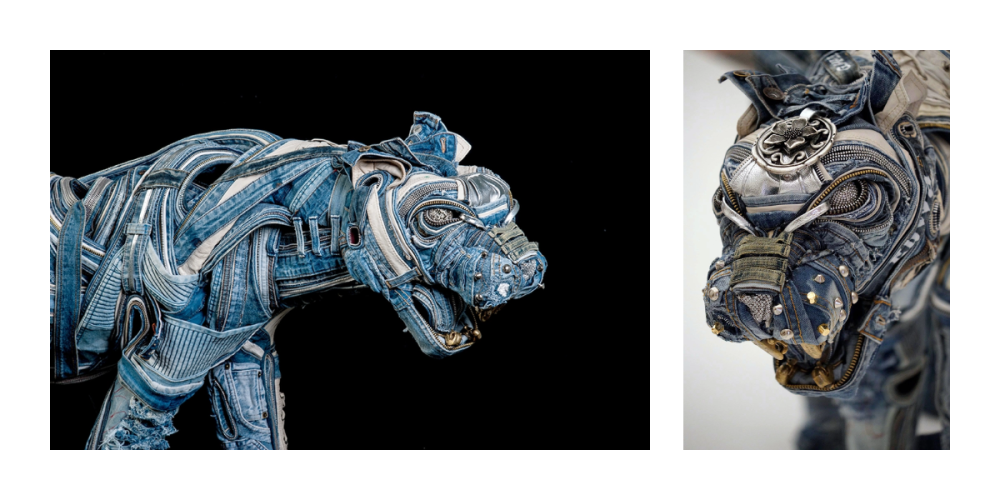

Ci è voluto del tempo. Sono arrivato al blue jeans con un percorso concettuale, grazie a un professore dell’Accademia di Carrara che aveva aperto una succursale a Bergamo. Ho iniziato a frequentare il corso di arte contemporanea e con lui ho approfondito vari processi creativi, da come nasce l’idea a come può essere declinata, e quel percorso mi ha portato a dare priorità al concetto, che fino ad allora era rimasto in secondo piano. Ho intrapreso una ricerca che riflettesse la mia persona, la mia visione del mondo e ho trovato nel “vestito” la metafora dei nostri tempi, che poi dopo è diventato il jeans. Cercavo un simbolo per raccontare la globalizzazione, l’appiattimento dell’identità, l’omologazione delle culture, e il jeans si rivelava in quel momento un simbolo piuttosto forte, trasversale e internazionale. La prima mostra con sculture in jeans è stata un’installazione con solo palle, raccontavano questi mondi totalmente blu, omologati. A livello tecnico non c’era tanto, perciò ho iniziato a chiedermi come mettere assieme la parte tecnica al lato concettuale, che da solo non mi bastava.

E così hai messo insieme i tuoi tre interessi delle tue diverse fasi di crescita professionale: la prima, l’estetica, le competenze plastiche acquisite con la ceramica e infine il concettuale, dal jeans.

Esatto. Giocando con tecniche diverse poi ho avuto ulteriori suggestioni concettuali che sono arrivate proprio dalla scoperta della lavorazione del materiale, i tre interessi si sono mescolati diciamo. Per esempio, ho iniziato a sperimentare creando degli strati di jeans, che sono diventati poi i vari strati di identità che abbiamo oggi, soprattutto se pensiamo al mondo online: abbiamo tutti pagine social che usiamo per interagire con gli altri, e queste pagine diventano un po’ i nostri vestiti, che però si accumulano così tanto che alla fine finiscono per diventare il protagonista, perché lo sappiamo tutti oggi che ormai conta più la modalità con cui comunichi e ti racconti, rispetto a quello che poi sei davvero.

Trovo molto interessante come diversi tuoi lavori ricordino maschere, pur non essendolo, rimandando molto a questa stratificazione e all’idea di indossare. A me ha sempre colpito come tu riesca a fare emergere anche i lati più positivi, come il fatto che i jeans siano molto democratici, mettendoci su uno stesso livello: tanto la persona ricca e benestante quanto quella povera hanno nell’armadio un paio di jeans.

C’è una critica all’appiattimento dell’identità, ma anche un ritornare all’idea di qualcosa che ci rende tutti uguali. Per me il jeans è diventato proprio un simbolo di inclusione, uso il jeans come una possibile soluzione per il nostro mondo. Sono sempre stato consapevole del ruolo che il jeans ha avuto nella nella rivendicazione dei diritti civili: nasce nel porto di Genova, ma il cotone arrivava spesso dall’Africa, la tinta dall’india e poi un ebreo è diventato il vero padre del jeans con il primo brevetto. Il jeans ha sempre raccontato una qualche cosa che il mondo ha messo assieme, creando unione. Oggi la moda produce jeans già strappati già con le toppe, però in origine è un’estetica che nasce dall’esperienza, un tempo i jeans che indossavi raccontavano la tua storia e il tuo vissuto, le toppe e i rammendi raccontavano chi eri. Ormai viviamo nel consumismo dell’usa e getta, ma mi piacerebbe molto che prendessimo esempio dal jeans, il valore di qualcosa che nasce dall’esperienza condivisa, un qualcosa che non guarda alle differenze dal principio.

Tu invece utilizzi gli strappi e jeans vissuti nel tuo lavoro, giusto? Se non sbaglio preferisci jeans di seconda mano.

Esatto, anzi, do agli strappi proprio un ruolo di rilievo, li metto là dove casca per primo l’occhio. I jeans usati per me sono particolarmente importanti perché io arrivo da una cultura animistica dove il vestito usato ha una potenza spirituale fortissima, tant’è che viene usato spesso nei riti perché rimane carico di una parte di anima e di certa energia. Nelle mie opere nascondo sempre un oggetto che non svelo mai a nessuno, per invitare a non soffermarsi sulla superficie. Prima parlavi anche di maschere: ho spesso messo in relazione la maschera tradizionale che ci permette di metterci con il mondo dell’aldilà e il vestito, che invece ci permette di avere la apparenza che decidiamo arbitrariamente.

Afran, Francis Nathan Abiamba, nasce in Camerun nel 1987. Le problematiche ambientali ed identitarie che vive la nostra contemporaneità sono da sempre alla base delle sue investigazioni. Dopo numerosi concorsi ed esposizioni collettive, nel 2008 presenta la sua prima personale al Centro Culturale Spagnolo di Bata, in Guinea Equatoriale, terra nella quale si era recato alla ricerca delle sue radici. Conta numerose mostre internazionali fra Africa, Europa e America, ha ricevuto diversi premi internazionali e nazionali tra cui il Premio Artivisive San Fedele e il premio Liliana Nocera della Permanente di Milano e ha al suo attivo molti progetti ed esposizioni in musei, gallerie e fondazioni tra cui Spielzeug Welten Museum di Basilea, Spazio Thetis, Arsenale di Venezia. Afran è stato tra gli artisti che hanno rappresentato il Padiglione Nazionale del Camerun alla Biennale di Venezia del 2022.