Gianni Cella si definisce un visionario della vita, prolifico, polimorfico e caleidoscopico, che vive in un perenne isolamento adolescenziale. Lo abbiamo incontrato nel suo studio alle porte di Pavia alla fine di novembre

Due piccole stanze, un bagno, lo spazio in affitto è all’interno di un grande capannone industriale. Non c’è rappresentanza, nessun orpello o fronzolo di decorazione, il suo è un vero studio da lavoro di un artigiano che lavora con le mani, disegna, impasta la cera, forgia il calco e colora, tutto è spartano ed essenziale.

L’arredo si limita ad un piccolo tavolo, tra porta e finestra, con carte e appunti (illeggibili) sparpagliati, una sedia, ed una tavola da cantiere al centro della stanza per la creazione manuale delle opere. Pavimento protetto da una imbottitura di pluriball, una tinozza con la creta, secchi, cazzuole, rotoli di vetroresina, ed una piccola raccolta dei calchi, pareti non dipinte. In una parete sono appoggiate le opere, pronte per il ritiro, da esporre nella prossima mostra.

Gianni è una persona estremamente affabile e piacevole, un tratto caratteriale molto amabile, semplice e lineare, senza apparenti complicazioni o strascichi di vita. Figlio unico, padre imbianchino al quale da piccolo “ruba” le tolle del mestiere, single per vocazione, per la sfrontata spontaneità, che occhi urbani potrebbero interpretare come ingenuità, può ricordare il personaggio che Renato Pozzetto interpreta nel film “Il ragazzo di campagna” (1984, anno dell’arrivo di Maradona a Napoli).

E, in effetti, in campagna ci troviamo, con tutti i risvolti positivi dei valori di una volta: praticità, onestà ed essenzialità. Quando parla con gli amici lo fa in dialetto, niente di più piacevole da ascoltare… è il legame alla tradizione.

Gianni, hai 67 anni, come ti va la vita?

Abbastanza bene, non mi posso lamentare, compatibilmente con il momento sanitario attuale. Con questo nuovo isolamento vengo in studio tutti i giorni a lavorare così posso produrre nuove opere.

Dopo l’esperienza di 20 anni dei Plumcake cosa è successo, perché vi siete sciolti?

Dopo vent’anni circa di lavoro insieme si era perso di freschezza inventiva e di spontaneità ed ho sentito la necessità di riappropriarmi del mio mondo creativo e di dargli una maggiore progettualità.

I primi 10 anni sono stati molto belli, entusiasmanti, c’erano molte idee, sono venuti fuori dei lavori molto interessanti ma totalmente improvvisati. Dopo devi cominciare ad avere una certa progettualità mantenendo però la stessa attitudine. Insomma, ad un certo punto io ho preferito lavorare da solo e da solo ho ricominciato a recuperare le mie idee.

Si può dire che eri tu la testa dei Plumcake?

No, non direi proprio, ognuno metteva del suo. Per un po’ andava bene così, poi le strade si sono divise ed ognuno ha preso la sua.

Cos’è cambiato per te, che idee hai ritrovato?

In questi anni da solo ho capito che il vero motore della mia ricerca è il disagio.

Io mi sento sempre a disagio. Pervade sempre in me un senso continuo di inadeguatezza. Allora ho cercato di farlo diventare una spinta creativa, cioè “il fare” per mettere qualche mattoncino in più…

Disagio da che cosa o di che cosa?

Disagio generale, nel vivere. Disagio costante, anche banale, come nell’atto di spegnere la luce. Sono anche stupidate ma credo che tutti gli artisti abbiano l’ombra del fallimento perché l’arte non serve, è destinata a fallire perché non è un bene essenziale. Sei sempre sul baratro, in bilico. Woody Allen ha sostenuto di aver fatto i film per non sentirsi costantemente fallito.

Io faccio un lavoro sul linguaggio, non mi reputo un pittore o uno scultore, mi definisco un visionario della vita, prolifico, imprigionato in un perenne mondo di isolamento adolescenziale.

E’ una scusa per non prendersi responsabilità?

Forse sì, è un po’ una scusa. Però è anche darsi un’idea di progetto. Mi piace pensare a certe forme non vincenti, trionfali, ma un po’ così, sull’orlo. Io sono così. Tanti anni fa ho visto il film “Harvey” (1950) che è la storia di un uomo ricco il cui migliore amico è un coniglio invisibile gigante che porta in giro parlando da solo. E’ un film sul disagio, però non drammatico. Mi piace rappresentare il disagio in forma non drammatica, tragicomica, leggera possibilmente.

Il lavoro che sto ultimando, dal titolo “Archetipi del Disagio” comprende una specie di quadreria ex voto, dove c’è sempre questo personaggio, che sono io, e dove aleggia sempre questo amico invisibile, il coniglio immaginario. Si entra e si esce, è un intreccio tra la vita e la commedia, la pittura e l’arte, la voglia di fare, di rimanere. Questo lavoro sarà raccolto in un libretto in edizione limitata a cura della galleria Melesi di Lecco editato dalle edizioni Pulcinoelefante.

Come nascono le tue opere?

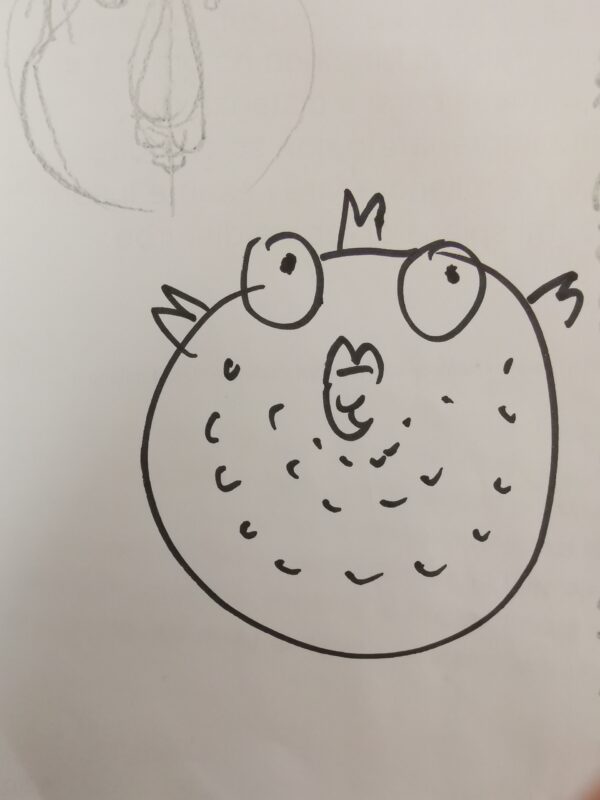

Nasce tutto dal disegno, quando mi viene un’idea cerco di farne uno schizzo per poi definire manualmente la forma dell’idea che voglio realizzare. Da quel disegno costruisco e modello la scultura o il quadro. Il disegno è la prima pietra, l’essenza del lavoro; ne faccio tanti, qualche volta li perdo. Tra pittore e scultore mi sento più pittore, disegnatore.

Quando ho delle idee mi vengono delle pulsioni infantili, mi entusiasmo così. Io non ho un approccio di progetto razionale come presuppongo faccia un adulto, io vivo di pulsione istantanea e giocosa e la voglio mantenere anche col passare del tempo. Mi appago di questa emozione che spero di suscitare anche nel pubblico.

Il mio è un lavoro apparentemente semplice ma non semplicistico, l’arte è sintesi, io rifiuto l’accumulo della tecnica, prediligo meno dettagli, meno estetismi per arrivare al centro dell’empatia.

Che ispirazioni hai avuto?

Mi sono sempre piaciuti gli artisti con un palese disagio interiore, ho fatto lavori omaggiando Van Gogh, Pollock (che aveva un fratello pittore dallo stile figurativo) e Boetti.

C’è un messaggio che vuoi lasciare?

No, non particolarmente. L’arte in sé ha già una funzione sociale, l’artista, quando è consapevole, ha il dovere morale di continuare ad essere coerente con il proprio linguaggio, tutti i giorni. Semmai io cerco di muovere delle risposte oppure di porre domande, quelle che mi pongo io.

Cerchi di essere rassicurante, di suscitare un sorriso?

No, non mi interessa essere rassicurante, anzi cerco piuttosto in alcuni lavori di essere morbidamente inquietante, e non cerco nemmeno di essere provocatorio a tutti i costi, non fa parte della mia natura, preferisco suscitare un senso di malinconia.

Cerco sempre un senso ironico e autoironico, mi piace pensare ad uno scrittore francese il quale sosteneva che l’ironia è il momento più alto dell’umanità.

Il vostro lavoro è stato definito Nuovo Futurismo e poi il tuo un’espressione della Pop Art.

Non amo le definizioni e nemmeno le categorie. Il Nuovo Futurismo è stato coniato da Luciano Inga Pin per cercare di costruire un progetto ideologico intorno ad un gruppo di giovani artisti che però alla lunga non si è rilevato efficace. E non mi trovo allineato alla definizione di Pop Art poiché quest’ultima prende spunti da elementi figurativi già esistenti nel presente (commerciale) delle persone. Il mio lavoro non è così, è più visionario, onirico… non vuole necessariamente fare riferimento ad iconografie materiali conosciute.

Il mio amico Marco Lodola è più giustamente considerato un artista pop, produce tantissimo, ed è organizzato come un’azienda con vari settori organizzati dell’attività artistica/aziendale.

Dadaista, Surrealista, Postmoderno?

Mi sento più affine e influenzato dal Surrealismo per l’effetto straniante e al Dadaismo per l’intenzione giocosa. Il Postmoderno viene fuori un po’ di conseguenza per logici motivi di citazione, l’uso dei materiali, dei soggetti molto libero, una visione orizzontale e pescaggio dal passato.

Quante opere produci in un anno?

Tra quadri e sculture, circa una trentina all’anno.

Riesci a vivere di questo lavoro?

Ho sempre fatto l’insegnante. Mi sono diplomato al liceo artistico di Brera, a quei tempi potevi subito insegnare alle scuole medie, però le medie non mi piacevano ed allora ho piantato lì, pensando di fare una carriera nel mondo dell’arte. Poi ho fatto l’Accademia e per tanti anni ho fatto solo l’artista, con una certa fatica…

Negli ultimi anni ho insegnato all’Accademia di Belle Arti di Brera, ma da questo mese sono in pensione. Come artista qualcosa vendicchio sempre qualcosina…

La tecnica della scultura in vetroresina colorata a smalto fu un’innovazione che sancì un prima e un dopo. Anche Gaetano Pesce ha utilizzato le resine plastiche per gli oggetti di design, negli anni 90 anche Sol Lewit e Nino Mustica per le sculture. Com’è nata questa tecnica?

La vetroresina è un materiale nuovo che non ha tracce di memoria antica, come la ceramiche, il metallo o la tela. L’abbiamo sperimentata come una nuova frontiera, una novità tecnica che crea forme sintetiche, che rende le cose più nuove.

Conoscevamo in zona un piccolo laboratorio che la sperimentava e così il passo avanti è stato spostarmi dall’utilizzo dalla cartapesta alla vetroresina. In quella officina vedemmo le tre torri di Arnaldo Pomodoro che furono esposte a Pavia, calco delle maestose sculture in bronzo. Erano gli anni ’80, c’era ricerca di innovazione.

La scelta dei colori come ti viene?

E’ puramente casuale, mi piacciono il colori che ricordano l’infanzia e il disagio insito di quel periodo delle vita con le sue incertezze e ingenuità.

Cha ambizioni hai, che progetti di vita ti sei posto?

Di rimanere, in senso artistico…, sopravvivere, continuando ad essere un artista.

20 anni di Plumcake, 20 da singolo, che bilanci fai?

Te lo dico tra 20 anni.