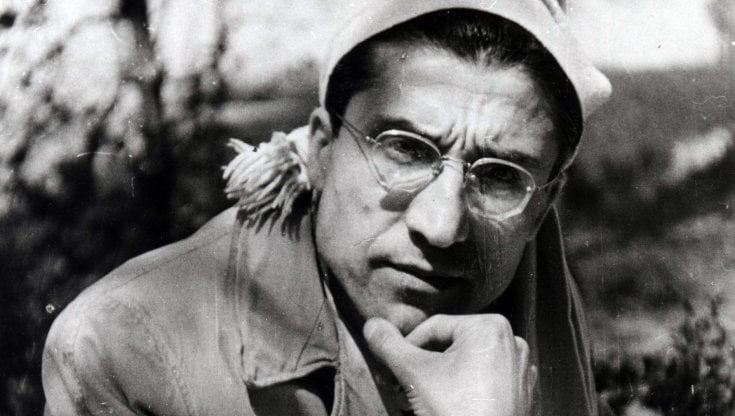

Pierluigi Vaccaneo, autore di A Torino con Cesare Pavese. Un arcipelago interiore, edito da Giulio Perrone editore, ricopre, dal 2011, la carica di direttore della Fondazione Cesare Pavese, che, nata nel 2004 a Santo Stefano Belbo, si propone di divulgare, valorizzare e diffondere l’eredità umana e culturale del grande scrittore piemontese non solo in Italia, ma anche e soprattutto nel resto del mondo.

In A Torino con Cesare Pavese. Un arcipelago interiore, edito da Giulio Perrone editore, il viaggio iniziatico – un viaggio omerico, senza ritorno, alla ricerca dell’identità del poeta e della sua interiorità – è il motore narrativo della sua eccellente peregrinazione – umana e letteraria – all’interno dell’universo pavesiano. Le chiederei, dunque, di parlarci della genesi di questo libro.

La genesi è dovuta al fatto che, in occasione del settantesimo anniversario della scomparsa dello scrittore che si celebrava nel 2020, Giulio Perrone mi chiede di immaginare un viaggio alla riscoperta dei luoghi dello scrittore in linea con quella che è la linea editoriale della casa editrice, e io propongo di fare un viaggio non solo nei luoghi, ma anche e soprattutto, un viaggio interiore nello scrittore.

Perché è un non-Ulisse questo Pavese?

Perché, sappiamo, dal viaggio odisseico, che Ulisse – eroe omerico – riesce a tornare nella propria Itaca, ritorna nella propria casa e la riconquista da padrone.

Il viaggio di Pavese, invece, è un viaggio all’opposto: lo scrittore compie un viaggio odisseico alla ricerca della sua Itaca interiore, della sua identità, della sua patria, ma – e ancora una volta lo vediamo dalle opere che ha scritto – questo viaggio è un viaggio di ritorno e di non ritorno. Perché, pur ritornando a Santo Stefano Belbo, non vi ritrova il paese che aveva lasciato e, dunque, non vi ritrova la sua identità e le sue origini.

Quanto è stata importante – e forse, perfino, dominante – l’attività di Pavese durante la sua esistenza?

Durante la sua esistenza, Pavese ha sempre cercato la sua umanità attraverso l’attività intellettuale, ma questo tentativo di recupero è sempre stato fallimentare, perché Pavese – e lo sappiamo dalle cose che ha scritto – ha sacrificato tutta la sua infanzia per diventare scrittore. Nel momento in cui l’uomo-Pavese deve diventare adulto, allora lo scrittore–Pavese scopre che è impossibile recuperare una parte dell’uomo-Pavese infantile, intellettualmente, perché questa parte era stata sacrificata, appunto, per far diventare il Pavese-ragazzo un Pavese-scrittore.

Dunque, Pavese ci lascia un insegnamento importante: è impossibile recuperare un pezzo della nostra vita intellettualmente –

leggendo o scrivendo libro – ma dobbiamo farlo personalmente: dobbiamo essere noi protagonisti di quel periodo storico della nostra vita.

“Perdono tutti e a tutti chiedo perdono ha scritto Pavese prima di togliersi la vita, settantuno anni fa. Questo libro vuole ricordare lo scrittore e il poeta, vuole invitare alla lettura delle sue opere, ma soprattutto vuole stimolare i lettori a fare ciò che lo scrittore ci ha chiesto: perdonarlo”. Questo è il nobile obiettivo del tuo volume: perdonare Pavese, ma, di cosa dev’essere perdonato Pavese? E, a 71 anni dalla sua morte, cosa puoi dire riguardo a ciò? Il pubblico di lettori italiani ha perdonato lo scrittore?

Io credo che, a 71 anni dalla morte dello scrittore, noi lettori siamo abbastanza maturi per poter cominciare a fare quello che Pavese stesso ci ha chiesto, proprio l’ultimo giorno della sua vita – quando ha scritto quel messaggio “Perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene. Non fate troppi pettegolezzi” – sulla copia che noi custodiamo qui a Santo Stefano Belbo, nella sede della Fondazione Cesare Pavese, dei Dialoghi con Leucò.

Dovremmo, cioè, smettere di pensare che il suicidio sia la chiave attraverso cui leggere l’opera di Pavese.

Dovremmo riportare l’attenzione all’unica cosa che Pavese ci ha lasciato: le sue parole, i suoi libri, le sue opere.

Dovremmo riscoprire tutta quella passione nei confronti della vita che lo scrittore aveva e, che è manifestata dalle sue opere, che ci parlano, infatti, di personaggi che cercano la vita, l’abbandono alla vita e, nello specifico, un abbandono panico al dato naturale – i protagonisti delle sue opere sono, per la maggior parte, giovani che vogliono vivere a petto nudo la vita, e vogliono farlo, godendo anche di questo rapporto panico tra uomo e natura.

Mi dica lei se questa non è ricerca di passione, ricerca di voglia di vita, ricerca di giovinezza?

È giusto affermare che, il lettore, leggendo le opere di Pavese, debba ripercorrere il viaggio che il poeta ha tracciato, trovando, però, quella via di uscita – quella strada – che lui è non riuscito a scorgere? Il lettore deve essere “non Pavese”?

La mia frase provocatoria – “Leggere Pavese serve per non essere Pavese” – vuol dire proprio questo: non dobbiamo pensare a Pavese come a uno scrittore malinconico e funereo, ma a uno scrittore che ci porta ad amare la vita.

Oltre che perdonarlo, non dovremmo anche ringraziarlo per aver importato in Italia la letteratura americana e gli psicologi come Freud e Jung? Oggigiorno, questi testi letterari e filosofici appartengono alla nostra quotidianità – sono letti e studiati nelle scuole – ma, nel periodo storico-culturale in cui Pavese visse, erano tenuti a distanza perché considerati il prodotto di menti irrazionali …

Assolutamente.

Dobbiamo ringraziare Pavese per la sua opera di importazione di discipline letterarie e filosofiche che, ricordiamo, erano funzionali alla sua ricerca personale, perché, da una parte, fornivano una giustificazione scientifica ai contenuti innovativi che emergevano nelle sue opere e, dall’altra, rispondevano alla sua necessità di dare voce a quel fanciullo che lui, purtroppo, aveva sacrificato per diventare uno scrittore.

La letteratura di Pavese si può definire un “classico” per la sua capacità di rispondere a molteplici interrogativi, che da sempre caratterizzano l’esistenza umana?

Senza dubbio: Pavese è e deve diventare, assolutamente, un classico.

Una delle altre cose che dobbiamo a Pavese è quella di non vederlo come un autore incompiuto: lo scrittore si è, sì, suicidato, – quindi, in un certo senso, ha interrotto un percorso intellettuale che poteva portare altre opere e altre parole –, ma se noi andiamo ad analizzare quello che abbiamo – che sono le sue opere oggi –, vediamo un percorso completo, che risponde a delle esigenze universali.

In che modo è attuale la lettura delle opere di Pavese?

Pavese è uno scrittore che parla alle nuove generazioni, che sono tutti giovani che trovano in Pavese la risposta alle loro inquietudini. Io sono fermamente convinto che le inquietudini di Pavese siano le inquietudini dei giovani, proprio perché nelle opere di Pavese è il giovane che si interroga sul destino, sulla vita, sull’identità, sulla necessità di diventare adulti.

Ci parli del rapporto tra Pavese e la città di Torino, e soprattutto della forte dicotomia – o meglio il dolorante e doloroso dilemma campagna/città che caratterizzò tutta la sua esistenza, e che si accompagnò ad altre due forti dualità: infanzia/età adulta e irrazionalità/razionalità?

Pavese è un torinese, senza dubbio.

Noi leghiamo fortemente Pavese a Santo Stefano Belbo perché lui ci è nato, e probabilmente, ha dedicato gran parte – se non la maggior parte –, della sua opera alla narrazione di un mito agreste, ma Pavese non ha mai vissuto a Santo Stefano Belbo. Pavese era un cittadino, ma un cittadino con il cuore pulsante delle Langhe.

È come se avessimo l’uomo Pavese – contraddistinto dalle Langhe, dalle colline, dal mito agreste – che dialoga in dicotomia, e lotta, con il cittadino Pavese, che era lo scrittore e che, però, nei suoi temi, ricerca quella libertà della fanciullezza, quella spensieratezza, quell’abbandono alla vita.

Quindi, in questa dicotomia città-campagna c’è tutto lo scrittore.

Ci parli della Fondazione Cesare Pavese, nata nel 2004 per curare le manifestazioni del centenario della nascita dello scrittore. A 17 dalla sua nascita, come valuta l’opera di questa Fondazione? Ho notato che, durante il doveroso periodo di chiusura, vi siete aperti al pubblico dei social, attraverso interessanti format come ‘Io vengo di là’. Come è nato questo format e quali sono i nuovi progetti della Fondazione?

Noi non abbiamo fermato mai la nostra attività e, quando ci è stato chiesto di chiudere, abbiamo, ovviamente, chiuso, ma abbiamo cercato di raggiungere il pubblico attraverso altri canali di comunicazione.

Abbiamo immaginato un format che potesse richiamare l’attenzione nei confronti dei luoghi pavesiani – Santo Stefano Belbo, Serralunga di Crea, Torino – raccontati da persone che hanno un legame particolare con la storia di quei luoghi.

Quindi, ad esempio, per Santo Stefano Belbo abbiamo immaginato lo storico locale che ha raccontato la storia del paese; la famiglia Pavese, invece, ci ha guidato a Serralunga di Crea, dove la famiglia si è trasferita dopo l’8 settembre e dove gran parte dei temi pavesiani sono nati; a Torino abbiamo incontrato Maria Luisa Sini – la nipote della scrittore, la figlia della sorella di Cesare – che, ci ha accompagnato alla scoperta dello zio Pavese.

Questo format ha funzionato molto al punto da farlo ripartire. Adesso, infatti, ripartiremo con le riprese: i luoghi pavesiani sono anche altri, c’è anche Roma, dove lo scrittore andò a costruire la sede dell’Einaudi dopo i bombardamenti della sede torinese, c’è l’America, il paese che lui non ha mai vissuto ma che, in un certo senso, ha sempre sognato, c’è Francaleone Calabra dove lo scrittore è stata confinato.

E, poi altre iniziative, ad esempio Tra Le righe, un’iniziativa della Biblioteca Civica, strettamente legata alla Fondazione Cesare Pavese, in cui inauguriamo incontri con gli autori in collina – iniziamo con Nicola Lagioia il 9 ottobre.

Abbiamo terminato il Festival da poco e, il 6 e 7 novembre, sarà assegnato il Premio Pavese, che, dal 2019, diamo, tutti gli anni, a referenti dell’editoria, della poesia, saggistica e traduzione italiana.