Le opere di Laura Pugno sono un invito a entrare nel paesaggio, indagando i confini sfumati tra uomo e natura, spingendo alla contemplazione del paesaggio come estensione del conoscibile o come suo confine. I temi ambientali ed ecologici – fulcro della sua indagine artistica – sono esplorati attraverso l’interazione tra arte e scienza, un dialogo che è diventato essenziale per lei negli ultimi anni.

Nei tuoi lavori ricorre spesso l’atto di cancellare, qual è il tuo approccio a questo gesto?

Considero l’atto di cancellare un vero e proprio linguaggio con valenza di azione generativa. Non la considero una rimozione, ma piuttosto un’aggiunta, un elemento alieno dal paesaggio che si aggiunge al paesaggio. Se penso ai miei primi lavori di abrasione sulle fotografie, il primo della serie al quale sono più affezionata è Quel che Annibale non vide, dove ho agito in modo selettivo sull’immagine, accumulando e conservando il materiale abraso, cioè la polvere dell’inchiostro e i brandelli di carta, che hanno finito per sovrapporsi all’immagine iniziale. A ripensarci ora è stato quasi un gesto pittorico.

Ti sento molto in antitesi rispetto alla cultura della cancellazione in cui cresciamo e siamo totalmente immersi. Siamo abituati ormai a cancellare ciò che non va bene, ciò che c’è di sbagliato, ma non siamo allenati ad andare oltre quella cosa che non ci piace, magari, appunto, aggiungendo.

Più che eliminazione uso la cancellazione, perché prevede un gesto meccanico che lascia tracce permettendomi di aggiungere. Penso a Moto per luogo, una serie di fotografie di paesaggi montani in cui il focus è l’enorme alone bianco. Il paesaggio invernale della fotografia è stato immortalato per poi diventare il luogo di un’azione performativa dove ho portato con me, nello stesso luogo immortalato, la fotografia stampata su una lastra di alluminio che ho utilizzato come slittino; il peso e la posizione del mio corpo, nonché la velocità di discesa, hanno contribuito ad abradere la fotografia, creando un nuovo paesaggio. È il segno della presenza di un corpo in un dato spazio e di come questo finisca inevitabilmente per modificarlo.

Laura Pugno

Trovo molto interessante il fatto che il tuo atto di cancellare sia un processo generativo, come anche sottolinea Pietro Gaglianò nel tuo abecedario, è un atteggiamento di work in progress, un gesto non fine a se stesso ma che porterà a qualcos’altro.

In effetti eseguivo le cancellazioni sulle foto per mettere a fuoco altre parti, quindi offuscando alcune aree con l’abrasione perché lo sguardo si potesse posare in determinati punti. All’inizio realizzavo scatti piuttosto classici, di luoghi conosciuti, proprio perché non è scontato che quel luogo tanto famoso venga ugualmente riconosciuto nel momento in cui stravolgi un po’ l’immagine, magari cancellandone anche solo una piccola parte.

Ed è quindi in questo senso che parli di paesaggio come costruzione culturale? Aiutami a capire cosa intendi.

Se pensi che nel Medioevo l’essere umano percepiva sé stesso all’interno della Natura, senza alcuna divisione, ma poi tale pensiero è entrato in crisi a partire dal Rinascimento. Queste trasformazioni della percezione sono affascinanti perché finiscono per determinare i comportamenti sociali. Un altro esempio emblematico è quello della cosiddetta “scoperta delle montagne”, nel senso che prima dell’Ottocento le montagne non venivano percepite; sono stati gli inglesi i primi a “vederle” e a trasformarle in un luogo di conquista, di sperimentazione scientifica e di misurazione, per arrivare, nei secoli successivi, alla loro domesticazione prima e al boom turistico poi. Un altro esempio: inizialmente i paesaggi venivano illustrati nei libri e le montagne avevano un aspetto sempre simile. Quando a fine Ottocento le illustrazioni hanno cominciato ad essere sostituite dalle fotografie, queste venivano percepite come surreali: il pubblico non riusciva ad apprezzare le foto che si allontanavano da quell’immaginario, e per molto tempo si continuò a preferire il libri disegnati.

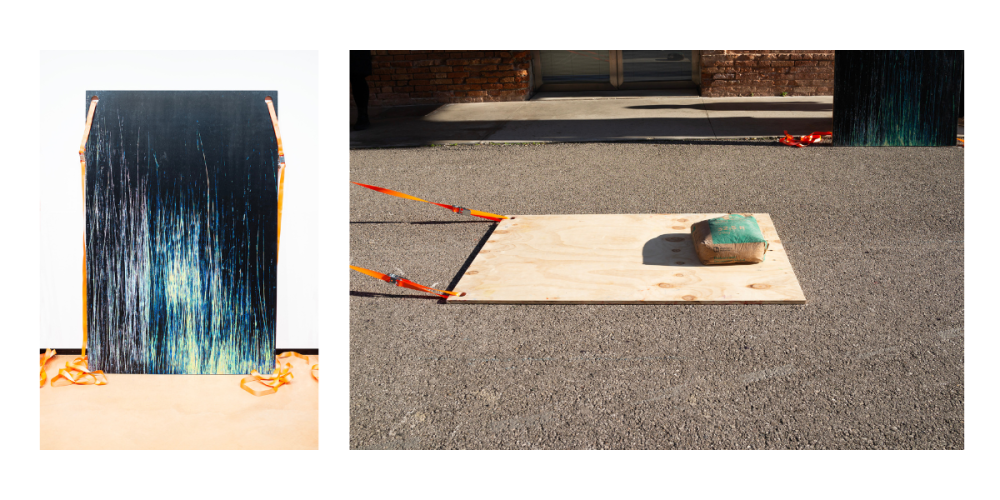

Mal d’aria, 2023, pastelli ad olio, spray su legno e cinghie,150×100 cm

Pensando al giorno d’oggi, come si traduce questo fenomeno?

Adam Gopnik racconta nel libro “La scoperta dell’inverno” come nel corso della Storia sia cambiata la nostra percezione della stagione invernale grazie alla diffusione del riscaldamento centralizzato. Questa innovazione ha consentito alle persone di poter godere dello spettacolo della neve da un punto di vista privilegiato, al caldo. Ciò che prima veniva considerato un clima ostile, poteva finalmente essere idealizzato e romanticizzato. Il mio intento, soprattutto nei primi lavori, era quello di andare a smantellare questa concezione del paesaggio come immagine statica che si osserva comodamente da casa, e con le cancellazioni provo a ribaltare questa idea di finzione dove montagna, cielo, alberi sono lì dove ce li aspettiamo.

Tu sei originaria delle montagne o sei un “animale urbano”?

Montano, dei boschi e della neve.

Quindi possiamo dire che quello è stato il tuo background.

Ho sempre abitato in quei luoghi e quindi adesso che abito in città, ci faccio spesso ritorno.

Arriviamo così a una parola che volevo affrontare con te, che è proprio l’abitare: ci pensavo quando ho visitato la tua esposizione Mal d’aria, dove mi chiedevo come si possa abitare uno spazio non puramente fisico, in quel caso l’atmosfera, e che rapporto avessi tu con questo termine.

Quello dell’abitare è un termine a cui io non penso consapevolmente, non è un obiettivo delle mie ricerche, anche se in realtà cerco di capire come abitiamo il paesaggio naturale. Il tuo riferimento alla mostra Mal d’aria però è interessante. È un progetto che pone il tema dell’aria inquinata al centro del nostro vivere, potremmo dire che l’aria abita intorno a noi, e noi abitiamo nell’aria. Inoltre la usiamo ma la sua invisibilità, la rende ovvia. E racchiude molto bene il concetto dell’abitare e di condivisione tra gli esseri viventi, l’aria è davvero quell’elemento che se fosse visibile, darebbe più peso alle connessioni. Quando penso ad abitare, penso a un luogo dove stare e da condividere, non sono sicura ci sia un luogo dove veramente ho abitato e che ho fatto mio, perché penso che sia un agire che non può avere breve durata. Concepisco l’abitare come qualcosa che debba veramente svilupparsi nel tempo, una giornata o una settimana in un luogo, in un bosco, in montagna, al mare non è abitare. Tra i progetti che mi ha fatto sentire parte di un luogo c’èTra le pieghe dell’acqua, un lavoro che ho realizzato immergendomi letteralmente in un fiume, risalendone la corrente, fermandomi sulle sue sponde per eseguire un preciso rituale: l’accensione di un cero parzialmente immerso nell’acqua turbinosa del fiume. Consumandosi, la forma del cero tende a sparire per poi risolidificarsi al contatto dell’acqua e diventare così un calco del fluire del fiume. Abbiamo scordato di poter vivere un fiume, un bosco o una montagna, come luoghi di spiritualità, una consuetudine che appartiene ad un’epoca remota in cui il paganesimo non era ancora soggetto alle persecuzioni religiose, in primis quelle del cristianesimo, che hanno contribuito a separare la Natura dal luogo del Sacro.

Tra le pieghe dell’acqua, 2023, Bronzo, 15,5x14x 3,5 cm

Biografia

Laura Pugno, vive e lavora a Torino. Nel 2022 vince il Premio Arte Sostenibile dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Nel 2020 è tra i vincitori della IX edizione del Consiglio Italiano, promossa dal MIC. Nel 2013 ha ricevuto il Premio Cairo XIV. Tra le sue esposizioni personali, Ca’ Foscari Zattere, Venezia (2023); A Tale of A Tub, Rotterdam (2022); Cittadellarte, Fondazione Pistoletto, Biella (2021); Peola Simondi, Torino (2023, 2019, 2014, 2010, 2007); MART, Rovereto (2014); Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino (2012). Le opere di Laura Pugno sono un invito ad entrare nel paesaggio, indagando i confini sfumati tra uomo e natura, spingendo alla contemplazione del paesaggio come estensione del conoscibile o come suo confine. I temi ambientali ed ecologici – fulcro della sua indagine artistica – sono esplorati attraverso l’interazione tra arte e scienza, un dialogo che è diventato essenziale per lei negli ultimi anni.