Siamo stati a Città del Guatemala e Antigua, in occasione delle giornate d’apertura della 24.ma Bienal de Arte Paiz, curata quest’anno da Eugenio Viola. Tra cosmogonie Maya e venti di guerra, ecco gli highlights raccontati dallo stesso curatore

Apre ufficialmente domani la 24.ma edizione della Biennale Arte Paiz, la sesta più antica del mondo, creata nel 1976 a Città del Guatemala, la cui prima edizione vide la luce due anni dopo. Curata da Eugenio Viola, attualmente alla direzione del Museo di Arte Moderna di Bogotà, in Colombia, quest’anno la Biennale porta il titolo de “L’Albero del Mondo – El Árbol del Mundo” e si svolge in dieci spazi divisi tra la città di Antigua Guatemala, gioiello di architettura coloniale perfettamente conservato – uno dei più belli del mondo, e la stessa Ciudad de Guatemala, portando in scena 46 interventi di altrettanti artisti da cinque continenti, di cui 31 commissionati per l’occasione e altri selezionati tramite una open call, per rispondere anche a quello che è il “Programa permanente de cultura”, come ricorda la Presidente della Fondazione Paiz, Sonia Hurtarte, in uno dei punti cardine della politica dell’istituzione che non solo si occupa della realizzazione della Biennale, ma anche di altri e vari programmi culturali sul territorio guatemalteco.

Tra le altre partecipazioni, come vi avevamo annunciato al momento della divulgazione dell’elenco, gli italiani Gian Maria Tosatti e Diego Cibelli, (di cui vi racconteremo più dettagliatamente i progetti, in video), Kimsooja, Kader Attia, ORLAN e Voluspa Jarpa, oltre ad alcuni illustri guatemaltechi, come Regina José Galindo e Antonio Pichillá: “compagni di strada”, come li definisce Viola, che incontriamo nei giorni di apertura della manifestazione.

Prima di tutto, una domanda metodologica: attualmente sei direttore del MAMBO di Bogotà, ma arrivi dall’esperienza australiana del PICA, entrambi Paesi che hanno un passato coloniale fortissimo che oggi, chiaramente, riverbera in tutto ciò che è la costruzione dell’immaginario nazionale e non solo. Una condizione che, del resto, si percepisce fortemente anche qui, in Guatemala. Però sei italiano, con una formazione cartesiana, come ogni europeo: come lavori a queste latitudini, osservando e rispettando una etica e una estetica decoloniale?

Abbiamo un ruolo scomodo, perché dobbiamo renderci conto di come il mondo non è solamente come ce lo hanno raccontato. Quando scoprii che le popolazioni indigene non erano estinte, come noi lo studiavamo quando eravamo bambini, ebbi quello che chiamo uno shock epistemologico. Spero che le cose oggi siano un po’ cambiate, anche alle nostre latitudini. Ma per risponderti, questa è stata la mia grande sfida quando mi sono trovato a lavorare in contesti così diversi da quello della nostra appartenenza, alla quale ho dovuto dare un “rivolgimento” quando mi sono trovato letteralmente agli antipodi, in Australia e poi, nuovamente, in Colombia, altro luogo di colonizzazione.

Come è stata la genesi delll’Albero del Mondo, pensando al contesto guatemalteco?

L’arte è sempre una questione di contesto e di ibridazione, per cui è necessario relazionarsi: è il modo in cui porto avanti la programmazione al MAMBO. In questo caso mi è stato più facile perché conoscevo sia il luogo sia gli artisti. Qui ho lavorato su tre cerchi concentrici partendo proprio dal Guatemala nel contesto mesoamericano e per questo – come era necessario, abbiamo una presenza forte di artisti dall’area caraibica e centroamericana; il secondo cerchio si apre invece al contesto sudamericano, e a seguire il resto del mondo.

Di nuovo, dunque, una relazione con i contesti in senso più ampio…

Sempre, perché anche noi arriviamo, in fondo, da un contesto coloniale, sebbene molto più antico. È un concetto che ribadisco sempre. Quando mi attaccano e mi dicono che sono italiano e dunque colonialista perché vengo dal “Primo Mondo” io rispondo che vengo dal terzo mondo del primo, ovvero Napoli. In Italia abbiamo avuto le scorribande degli Arabi, degli Spagnoli, dei Turchi, dei Galli…siamo stati un Paese colonizzato per mille anni, da tutti. Per cui l’Italia è semplicemente il più vecchio dei Paesi sudamericani colonizzati. É chiaro che qui il trauma coloniale è vissuto ancora in maniera molto viva, ed è per questo che ho cercato di introdurre anche artisti e opere che parlassero di queste ferite – attualissime, anche in altri contesti: c’è il lavoro di Kader Attia che allude all’intifada, il progetto di Dor Guez che racconta a sua volta di Gaza. E poi i disegni di Alevtina Kakhidze, alla Nueva Fábrica: un diario di guerra intimo. E poi ci sono anche lavori che inneggiano al potere dell’amore in un mondo ogni giorno più interconnesso, e sempre più frammentato. E anche molte opere che giocano sul potere rigenerativo dell’arte in senso letterale o metaforico: l’assemblea degli alberi di Tania Candiani, che indaga il sistema delle radici e delle loro connessioni come un sistema sociale.

Tu eri già stato molte volte in Guatemala?

Ero stato qui la prima volta nel 2016, quando l’Harvard University Press stava pianificando una pubblicazione sull’arte contemporanea in Guatemala e mi chiesero di scrivere sulla performance. Fu la prima volta che visitai il Paese.

Quali sono state le difficoltà più grandi nella realizzazione de “L’Albero del Mondo”?

La mancanza di fondi, come sempre, e la mancanza di spazi.

Di spazi?

Di spazi, esattamente! Abbiamo dovuto combattere con le location normalmente opzionate per il Natale, che qua va fortissimo. Antigua, oltre ad essere bellissima, è anche gentrificata: qui organizzano ovunque matrimoni da tutto il Sud America, anche dentro le sale dei musei. Questa condizione è stata la più difficile in assoluto. Poi volevo in qualche modo presentare anche quelle che sono le lacerazioni, le contraddizioni del nostro presente, questioni che in molte altre Biennali recentemente inaugurate non sono state toccate.

Tu hai lavorato per molto tempo alle questioni del “Post-Human”, e il tuo dottorato era proprio dedicato a questo contesto dell’arte contemporanea, però in questo caso non mi sembra toccato in molti lavori, anzi, sembra quasi abbia lasciato spazio a una visione più “human”, pensando anche alla cosmovisione Maya.

Esattamente. Qui il tema del Post-Umano, che già è diventato Post-Post, è toccato in parte da alcuni lavori, come per esempio quello di Balam Soto ancora alla Nueva Fábrica, cortocircuitando il “sapere ancestrale” con una installazione interattiva, così come poi l’unico lavoro di “guerra” di tutta la mostra, che era di Alevtina appunto. Di fatto, anche se ho fatto il dottorato sul post umano e ho dedicato un ciclo espositivo al Museo di Bogotà su questo tema, qui è non è particolarmente toccato.

Forse non è una tematica molto sentita in questa area geografica?

Ormai il Post-umano si contestualizza in un contesto specifico che ha già quasi 25 anni. Ora parliamo di Art Biotech, ovvero della possibilità degli artisti di lavorare direttamente in laboratori. Un po’ il prototipo 2.0 del nostro vecchio e caro Leonardo Da Vinci, il prototipo di artista “coscienziale”.

A proposito di post-human, all’Albero del Mondo hai invitato anche ORLAN: come è collocata in mostra, in relazione alla collezione della Ruta Maya presente nello spazio della Cooperacíon Española di Antigua?

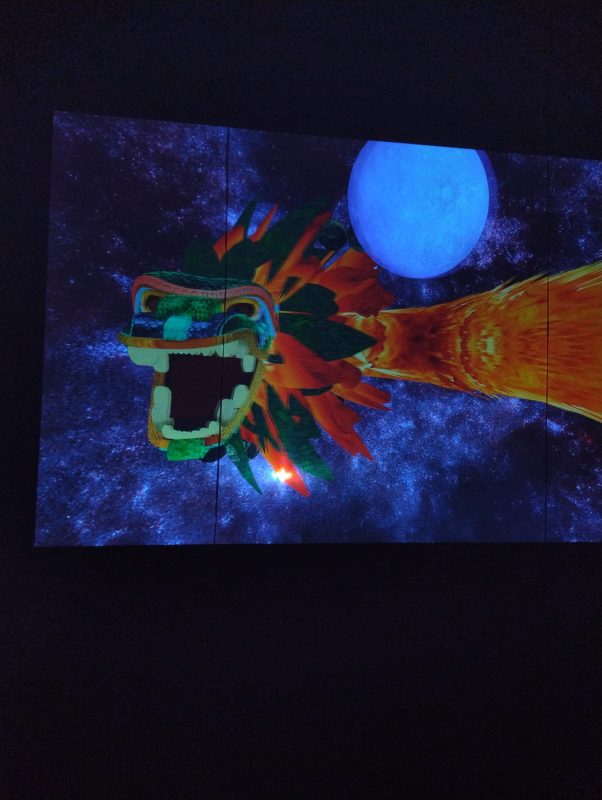

Quel lavoro, più che sul lato del Post-Umano, è focalizzato sul connettere livelli e piani di realtà e temporalità differenti, che è una delle caratteristiche dell’Albero del mondo. La mostra vuole raccontare anche questa ciclicità, in omaggio alla cosmogonia Maya, al loro concetto ciclico del tempo che è diverso da quello lineare, appunto. È un progetto che ORLAN aveva sviluppato nel 2023 per il Museo del Mondo Maya a Merida, in Messico. Io ho trovato nella Ruta Maya – questa grandissima collezione locale di antichità, una serie di pezzi che ORLAN aveva utilizzato per le sue ibridazioni. Insomma, anche questo fa parte della precisa volontà di collocare tutta l’arte sullo stesso piano, quello della contemporaneità e quello della “politica”. Questa idea fu la prima visione che ebbi quando cominciai a lavorare, ormai due anni fa, a questo progetto, uno dei più complessi della mia carriera. E poi ci sono, ovviamente, molti artisti con cui ho già lungamente lavorato…

I tuoi compagni di viaggio, come li hai definiti…

Si, i miei compagni di strada. E non è una tentazione autobiografica, autoreferenziale, ma semplicemente in tutti i miei progetti c’è una sorta di consequenzialità intrinseca, come se fosse la pagina di un libro in progress, per immagini. Con Voluspa Jarpa lavoro da 5 anni. Con Regina José Galindo da 15. Con Gian Maria Tosatti da sempre, mentre ORLAN potrei definirla come la mia “madre in arte”. Per cui, diciamo l’80 per cento degli artisti – tranne alcuni casi specifici, fanno parte del mio vissuto.

E questi casi specifici come sono arrivati?

Sono arrivati perché il loro lavoro era particolarmente intrinseco al tema. E loro hanno reagito all’invito con generosità: Maria Nepomuceno, Chelsea Odufu, Hiraki Sawa, e ancora Alevtina – la sto citando molto, lo so, ma volevo proprio un resoconto del conflitto Russia-Ucraina costruito con il linguaggio dei bambini e le lettere illustrate tra l’artista e la madre sono perfette: una figurazione apparentemente rassicurante che esplode quando ti avvicini. Come l’arte dovrebbe sempre essere.