È ormai prassi: per pubblicizzare una mostra l’ufficio stampa della galleria o del museo produce “almeno” un video-social in cui appare il curatore che in poche parole spiega l’esposizione, dà ragione del contenuto dei pezzi esposti e offre chiavi di lettura a un pubblico che si presume interessato ma sprovvisto di strumenti di comprensione storico-critici oltre che, s’intende, di uno sguardo capace di produrre significati da sé. Se poi ad apparire in video è l’artista stesso – dopo le consuete scene silenziose in cui egli, l’artista, si aggira per le sale della galleria e ammira il proprio lavoro, a volte addirittura accarezzando le opere – egli, l’artista, si sente in dovere di offrire chiarimenti e ragioni della propria “ricerca” con pillole di poetica e distillati di antica sapienza. Niente di nuovo, questo didascalismo, questo eccesso di discorso e personalizzazione ha una lunga storia, ne parla Chiara Ianeselli nel bel libro “Sulla necessità del senza titolo. Il silenzio come linguaggio dell’arte” edito quest’anno da Postmediabooks (unica casa editrice in cui possono trovare spazio ricerche di questo genere, e di questo livello).

Il libro illumina un particolare momento della storia dell’arte del Novecento in cui una generazione di artisti ha sentito la necessità di sottrarsi all’eccesso di personalizzazione e di narrazione, rifiutando di apporre alle loro opere un titolo, preferendo nominarle “Senza titolo”, liberarandole così una più ampia e personale possibilità di lettura e fruizione per lo spettatore. Ianeselli, curatrice internazionale e storica dell’arte, fin dalle prime pagine dichiara i propri strumenti d’analisi, la storia dell’arte, appunto. L’autrice scrive in apertura che il suo libro «solleva discussioni sull’identità dell’opera d’arte, sulla sua classificazione, sulla sua definizione e coinvolge le proprietà ontologiche e filosofiche legate al suo valore semantico».

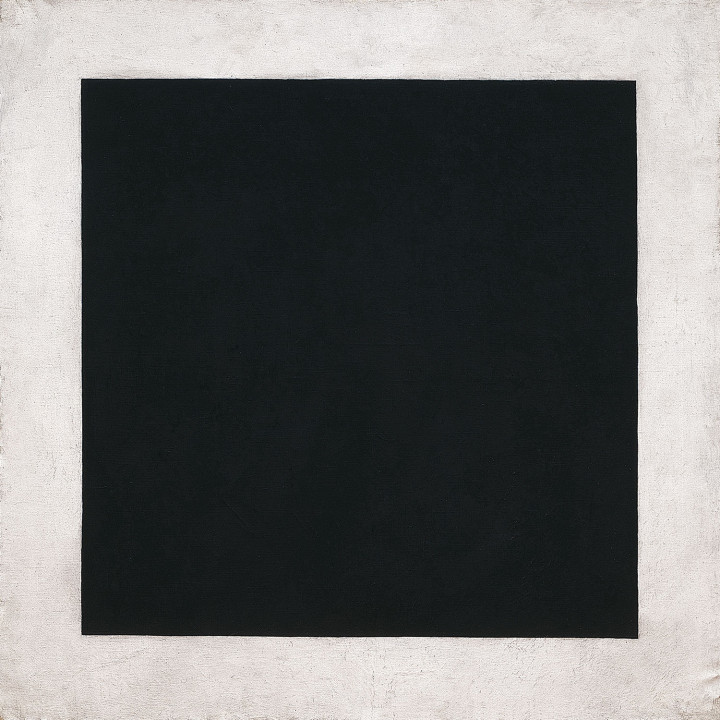

È un approccio che mette in prospettiva un elemento fondante del “funzionamento” delle opere d’arte ma che diamo per scontato. Il libro di apre con un’ampia vista della nascita e formazione del concetto stesso di “titolo” di un’opera d’arte. Dopo millenni in cui la cornice narrativa dell’opera rendeva superflua un’informazione aggiuntiva, «poiché – scrive Ianeselli – gran parte della produzione di opere d’arte, almeno fino al XVI secolo, era legata a scopi religiosi e devozionali, è possibile notare che i soggetti erano per lo più trasparenti, ovvero, evidenti, in determinati contesti», i titoli servivano semmai a identificarne il soggetto o l’argomento a fini inventariali o contrattuali. Le cose cambiano nel corso della modernità, con la nascita del mercato dell’arte così come lo conosciamo e con la completa emancipazione della figura dell’artista che diventa, per così dire, un libero professionista. Durante il Romanticismo «la dimensione aneddotica e la narrazione divennero progressivamente più sofisticate, attraverso l’inserimento nei titoli di elementi più fantastici e fantasmagorici o di dettagli di ogni tipo, come ad esempio nei dipinti di William Turner». Una strada – possiamo definirla letteraria – che porta fino al Surrealismo con una programmatica complessità narrativa del rapporto tra opera e titolo, «fino a trovare un culmine straordinario nell’opera di Magritte, nelle cui opere i titoli contraddicono persino il visibile».

«I titoli sono dunque un’invenzione moderna, – continua Ianeselli – infatti non tendono semplicemente a identificare il soggetto ma ad esprimere una visione o favorire un’interpretazione dell’autore». La reazione a questa eccessiva presenza dell’autore, avvertita come un’invadenza, non tarda ad arrivare, il libro mette a fuoco le motivazioni filosofiche e formali della rinuncia alla narrazione, per non ridurre «l’immagine a un mero veicolo». Ianeselli ricostruisce la storia della scelta di titolare “senza titolo” – o al massimo di scegliere di identificare le opere con numeri e sigle – rintracciandone le ragioni sin dagli anni Trenta del Novecento, per arrivare agli esiti odierni: «La moltiplicazione stessa delle immagini e la loro pervasività negli anni Cinquanta e Sessanta, con la crescita della critica d’arte, hanno portato a grandi cambiamenti nell’approccio alla cultura visiva, fino ad avere oggi quello che è stato definito l’homo videns. Questa sovrabbondanza della dimensione puramente visiva, non testuale, ha portato, insieme ad altri fattori, alla definizione dell’Iconic turn o Pictorial turn, così definito negli studi di Mitchell e Boehm, e alla progressiva perdita di potere del testo. Il Senza Titolo può essere considerato una reazione per combattere le massicce “incrostazioni interpretative” che le opere d’arte stavano subendo e come un modo per negare la necessità del linguaggio verbale nell’esperienza dell’opera d’arte». Questo, tuttavia, non è esente da contraddizioni, «da un lato “Senza titolo” consente l’emergere di numerose letture, poiché l’autore non ha dichiarato, almeno attraverso il titolo, ciò che c’era da vedere o anche ciò che non c’era. D’altra parte, l’uno di questo termine può essere visto anche come un modo per mettere a tacere la critica d’arte e denunciarne a gran voce (sorprendentemente, attraverso la pacatezza) i limiti. Una dimensione fortemente tesa verso l’anti narrazione. Paradossalmente questo spazio, negato o generato, ha spesso offerto ai critici un’arena imperiosa per la creazione di contenuti: un palcoscenico pieno di incantesimi lirici, i “phrase-mongering” che più di una volta produce frasi inintellegibili, che spesso suonano come formule aggettivali e, nell’insieme, cifrari di qualunquismo con una minacciosa mancanza di riferimento».

La seconda parte del libro è dedicata a un’ampia rassegna di testimonianze e documenti, – scritti, interviste e dichiarazioni – di artisti che hanno elaborato, attraverso la pratica e la riflessione, importati teorie in merito. Un percorso che dall’Espressionismo astratto (Still, Rothko, Pollock Reinhardt) conduce attraverso il Minimalismo (Martin, Judd, Ryman, Morris), per arrivare all’Arte povera (Kounellis, Anselmo). Un apparato molto interessante che consente di ricostruire la sempre maggiore consapevolezza con cui nel corso del secolo scorso gli artisti presi a campione si sono posti il complesso problema dell’equilibrio della presenza – e del “potere” – tra artefice, opera, critica e infine spettatore. Una consapevolezza che non guasterebbe oggi, se è vero, come è vero, che la sempre maggiore facilità con cui si appare e si prende la parola può facilitare, oltre che la comunicazione e la condivisione di contenuti e visioni, anche la produzione di una inutile (se non vanitosa o fuorviante) sovrabbondanza di significati. Insomma, come suggerisce Chiara Ianeselli, a volte è meglio pensare al “silenzio come linguaggio dell’arte”.