Il Museo Ottocento Bologna dedica una mostra (che doveva chiudere il 30 giugno, ma è stata prorogata al 9 settembre), antologica del pittore felsineo Mario De Maria detto Marius Pictor (1852 -1924)- Una delle figure-chiave del simbolismo italiano

Attraverso 70 dipinti, tra cui molto inediti, provenienti da musei italiani e da collezioni private nazionali e internazionali, l’esposizione, curata da Francesca Sinigaglia, racconta in sette sezioni l’intera parabola artistica di De Maria, dagli esordi fino alla morte.

L’artista bolognese, a lungo dimenticato, gode di grande successo negli anni a cavallo tra Ottocento e Novecento, stringendo amicizia e collaborando con personaggi illustri della cultura italiana come Gabriele D’Annunzio e potendo contare sul continuo sostegno dei critici più influenti dell’epoca come Angelo Conti, Diego Angeli, Vittorio Pica e Ugo Ojetti. La sua fortuna conosce però un declino dopo l’affermazione dell’avanguardia futurista in Italia, dal 1909 in poi, i cui esponenti non apprezzano gli echi tardoromantici della sua pittura e ne fanno quindi un bersaglio della loro polemica contro l’arte ‘passatista’.

LA BIOGRAFIA DELL’ARTISTA

Nato a Bologna nel 1852 da un’illustre famiglia dedita all’arte, De Maria si forma all’Accademia di Belle Arti della città emiliana, dove mostra presto il suo talento e, contemporaneamente, viaggia all’estero per aggiornarsi sulla pittura europea.

Nel 1882 si trasferisce quindi a Roma, dove frequenta il Caffè Greco e soprattutto conosce D’Annunzio, che lo battezza ‘Mario delle lune’ e con il quale instaura un rapporto di amicizia e di collaborazione.

E’ in questi anni romani che il pittore comincia a trasfigurare i luoghi che dipinge, attraverso suggestivi effetti di luce ed ombra, che creano atmosfere inedite, cariche di mistero e di fascino. Questi effetti chiaroscurali saranno una caratteristica di tutta la pittura di De Maria, che della realtà vuole cogliere ciò che è misterioso e che sfugge all’occhio comune, spesso svelandocelo attraverso la magia della luce lunare.

Il 1886 è per l’artista un anno particolarmente denso di avvenimenti: partecipa alla fondazione del movimento In Arte Libertas e prende parte alla prima mostra del gruppo romano. Nello stesso anno D’Annunzio lo coinvolge nell’ illustrazione dell’Isaotta Guttadauro, di cui l’artista raffigura i sonetti, L’Alunna ed Eliana, entrambe le opere presenti in mostra. Si tratta di due notturni, in cui protagonista è la luce lunare e il suo effetto trasfigurante, che bene rappresentano la nuova poetica simbolista di De Maria. In modo particolare ne L’Alunna, di proprietà del museo bolognese, vediamo il gusto macabro del pittore, nella luna a forma di teschio, attorniata da nuvole nere e da altrettanti teschi ghignanti, in una visione insieme fantastica e inquietante.

AL CULMINE DELLA CELEBRITA’

Nel 1892, ormai celebre con lo pseudonimo di Marius Pictor, si stabilisce a Venezia dove lascia un’impronta significativa, essendo coinvolto nella fondazione della Biennale nel 1895 e progettando la facciata del primo Padiglione dell’Esposizione. Inoltre, avvia l’amicizia con il pittore e critico milanese Vittore Grubicy de Dragon, che presto si trasforma in collaborazione artistica.

In questi anni l’artista, continuamente presente alle varie edizioni della Biennale, approfondisce la conoscenza dei maestri veneti, conferendo alle sue tele una maggiore matericità e preziosità cromatica. La ‘Città del Silenzio’, come D’Annunzio definisce Venezia ne Il Fuoco, corrisponde perfettamente alla visione decadente di De Maria, attratto dai muri ‘cancrenati’ degli edifici lagunari, sempre illuminati e trasfigurati dalla luna, come si vede nel Convegno Amoroso del 1906 di collezione privata.

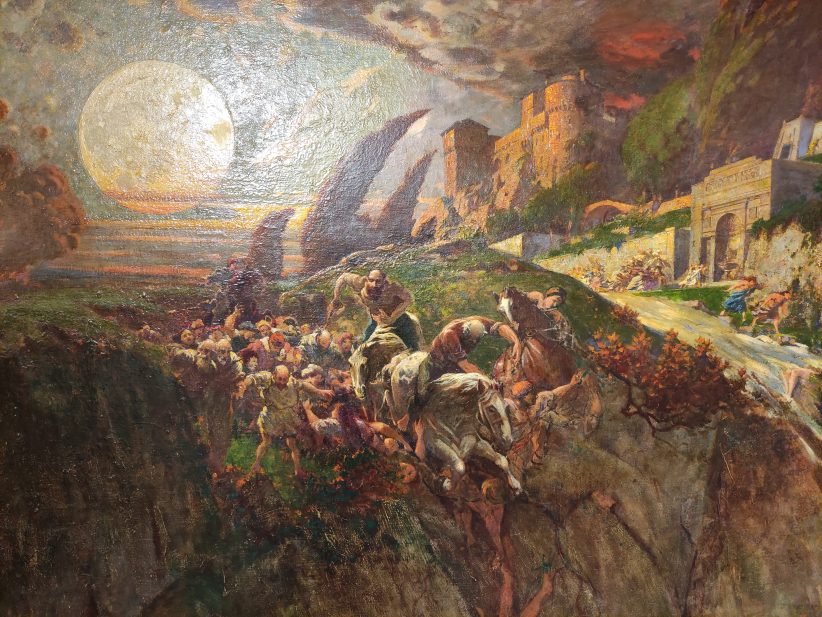

UN VERO CAPOLAVORO

A questo periodo appartiene anche il dipinto più sensazionale della mostra, per dimensioni e potenza espressiva, La luna ritorna in seno alla Madre Terra del 1903, della Fondazione di Venezia. Qui la visione romantica della natura si combina con la straordinaria forza immaginativa del pittore: la luna grandiosa scende sulla terra, sconvolgendo in modo terribile il paesaggio e provocando la fuga disordinata di un gruppo di uomini sul punto di precipitare da un dirupo. E’ una scena di grande impatto, che mostra la sorprendente capacità visionaria dell’artista, oltre che il suo magistrale talento pittorico.

IL TRAUMA PER LA SCOMPARSA DELLA FIGLIA

L’itinerario espositivo inoltre non manca di evidenziare il trauma vissuto da De Maria dopo la morte della figlia Silvia nel 1904. In suo onore, il pittore, tra 1910 e 1913, progetta a Venezia la neogotica Casa dei Tre Oci, allusione alle tre persone rimaste della famiglia: lui stesso, la moglie Emilia e il primogenito Astolfo. A Bologna possiamo vedere il commovente ritratto della figlia realizzato da Grubicy nel 1914, Ombra Cara, della Fondazione di Venezia, che dà il titolo alla stessa mostra.

LA MEDICINA DELLA PITTURA

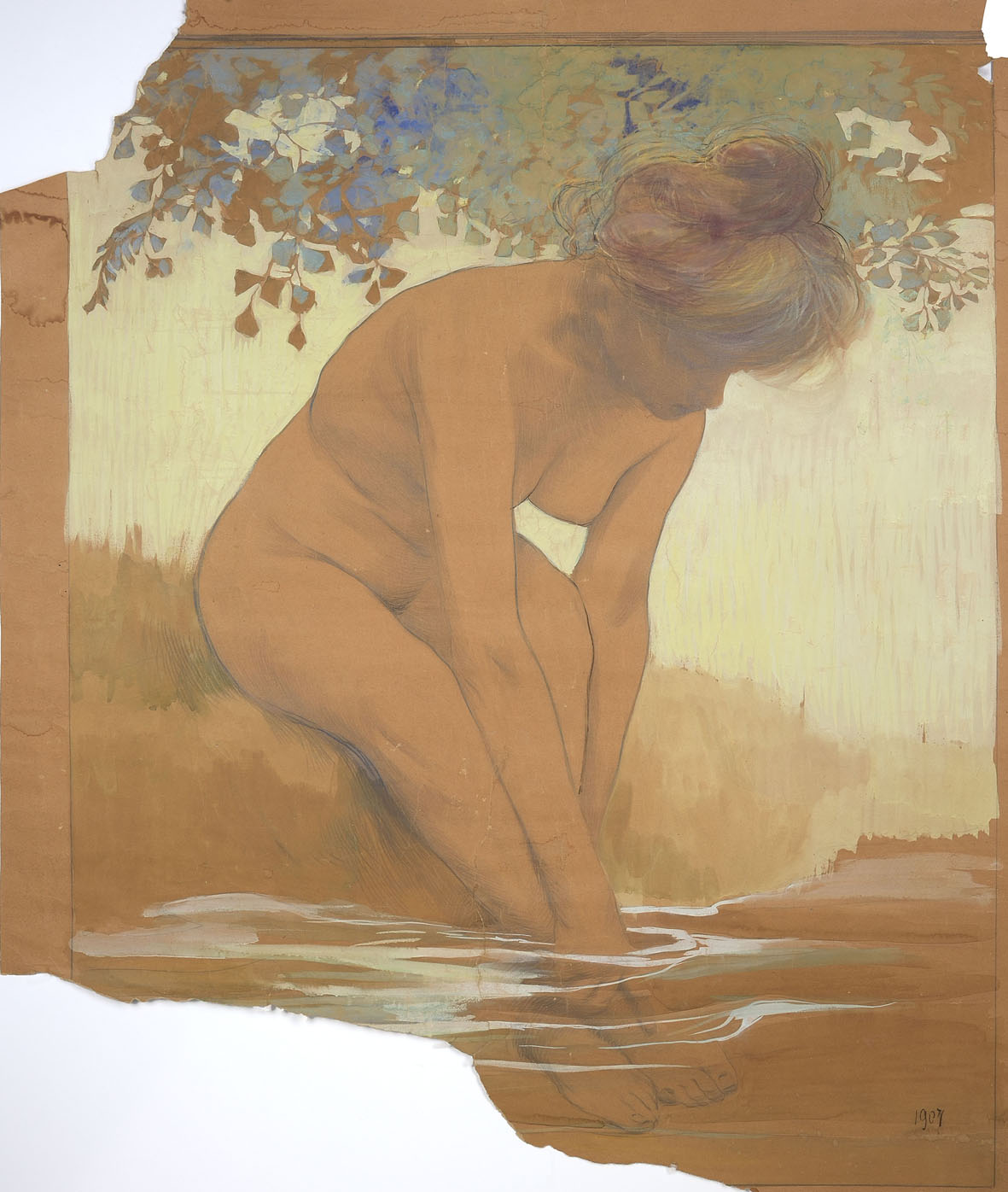

De Maria continua comunque a dipingere, e nel 1909 si svolge nella città lagunare la sua grande personale. Il pittore, insidiato dalle avanguardie, rimane fedele al suo mondo decadente e parnassiano, come testimonia Il meriggio di un fauno (Sinfonia bionda) del 1909, di proprietà dello stesso museo bolognese, che richiama il Prélude à l’après-midi d’un faune di Claude Debussy, a sua volta ispirato all’omonima egloga di Stéphane Mallarmé del 1876.

LE OPERE DI ASOLO

La mostra si chiude con una selezione di opere eseguite ad Asolo, città dove si trasferisce negli anni della Grande Guerra e tappa finale del suo percorso biografico e artistico. De Maria riprende il gusto macabro in un’opera come Storia di un mercante di scheletri del 1914, della Fondazione di Venezia, di grande finezza pittorica, mentre il tema legato alla presenza del maligno nella realtà è affrontato ne La putredine nella casa di Satana, di collezione privata, appartenente all’ultima serie alla quale l’artista si dedica tra 1921 e 1923, prima della morte.

Bologna quindi tributa un doveroso omaggio alla figura di De Maria, con una mostra che merita una visita attenta non solo da parte di chi ama la pittura italiana dell’Ottocento, ma da tutti coloro che sono disposti ad immergersi nel mondo fantastico e visionario di Marius Pictor, tra luci lunari ed ombre notturne, capaci di cambiare il nostro modo di vedere e percepire la realtà. E questo ancora oggi, a distanza di cento anni dalla sua morte.