L’INDUSTRIA PER L’ARTE

L’acciaio in mostra da protagonista, grazie a interpreti d’eccezione

alla Triennale di Milano, 25.05.09-26.08.09

Soprattutto se, come purtroppo è costume italico, per tale cerimonia il committente “utilizza” opere d’arte e, con queste, gli artisti, spesso a far la parte dei cortigiani, pesci fuor d’acqua graziosamente inseriti – per il tempo della celebrazione – in un acquario a cornice dei fasti del Signore. Qui, alla Triennale di Milano, che in questi giorni ospita l’evento organizzato per il cinquantesimo dell’attività delle acciaierie Marcegaglia, tutto ciò non accade.

Marcegaglia non sceglie critici à la page, di sicura eco (e di certa manipolazione del progetto d’origine), ma una giovane curatrice appassionata e attiva, Elisabetta Pozzetti, visibilmente grata per l’occasione avuta di coordinare le fatiche degli artisti all’interno degli stabilimenti mantovani, anch’essi gravati dall’impegno di esprimersi con l’acciaio, elemento nobile ma primitivo benché frutto delle leghe più raffinate, “antigrazioso”, per dirla con Carrà e Boccioni (a cui sarebbe enormemente piaciuto rientrare nel novero dei fortunati prescelti: soprattutto al secondo, direi). La sfida, sottolinea il Presidente della Triennale, Davide Rampollo, è proprio la costrizione dell’artista a misurarsi con un materiale di complessa soluzione formale che impone di per sé l’uso di tecnologie inedite per un fine estetico.

Questo è il vincolo, il patto fra gli artisti scelti e l’oggetto della mostra: che le opere siano in acciaio e a questo si riferiscano sia che ne intendano ontologicamente le potenzialità e si fermino alla “costruzione” dell’opera, alla difficoltà di costringere un progetto ideato attraverso un medium poco duttile; sia che pieghino formalmente il metallo, annullandone le peculiarità e cercando nuove qualità di movimento laddove non è naturale che appaia, tanto che alcune opere “descrivono” l’azione con affascinante maestria, mentre altre con altrettanta maestria pur simulando il moto, congelano l’oggetto artistico ingabbiandolo nella materia pesante.

Steellife ha un grande pregio, che anch’io, come tutti, ho colto con i sensi e con la ragione: l’obbligo della commessa, il materiale da “lavorare”, la necessità dello spostamento fisico e della permanenza degli artisti in un atelier quantomeno anomalo (le acciaierie Marcegaglia di Mantova), la necessità di collaborare (anzi, adeguarsi e consultarsi) con “coloro che ne sanno” (i fabbri, gli artigiani, i capi settore, gli ingegneri, gli addetti alla laminazione, ai forni, ecc.) creano una singolare società di stampo postumanistico e permettono quella che è stata definita, non a torto, un’operazione colta, non culturale. Operazione che precede i tempi a venire, ritornando, concettualmente, al grande retaggio, tutto italiano, delle botteghe e delle gerarchie minuziosamente ripartite per ottenere la perfezione e arrivare da un’idea all’opera finita. Ma non come negli ateliers di fusione o di stampa, dove sono i lavoranti (i fonditori, gli stampatori) che si adeguano all’artista, spesso presente solo con il progetto, bensì come in una comunità dove ciò che conta è apprendere, modificare, giustificare, rendere concreto un progetto in fasi di lavoro spesso ignote anche agli esperti e, soprattutto, sconosciute agli artisti, che tornano a studiare e, infine, imparano.

In linea con l’ormai planetaria dislocazione degli stabilimenti Marcegaglia e con la distribuzione ipercontinentale dei propri prodotti, anche gli artisti dalle provenienze più lontane (e ciò si intende soprattutto dagli esiti delle loro proposte) sono scelti in rappresentanza dell’interesse per lo scambio interculturale dell’informazione e delle poetiche dell’arte contemporanea. Così Antonio Marcegaglia, sotto l’egida affettuosa ma attenta del padre Steno, tiene a precisare i motivi “politici” della selezione. Le opere rimarranno, in massima parte, proprietà dell’Azienda, dislocate perlopiù all’esterno dei principali stabilimenti Marcegaglia. Ma non è detto che, a partire da questa esperienza (nuova per il Gruppo che da tempo interviene in qualità di sponsor di eventi culturali, ma che mai ne è stato committente e promotore in prima persona), non si decida di sviluppare quello che un nuovo mecenatismo dell’arte va scoprendo fra le nostre industrie maggiori: la costituzione di una collezione d’arte contemporanea che, dando lustro all’Azienda, impegni le generazioni future in un rapporto più stretto anche con il “pubblico-non-più-cliente”.

Pochi nomi, poche opere, molta qualità e forte intensità dialettica. I “magnifici 8” sono: Francesco Bocchini (Cesena, Italia, 1969), Julia Bornefeld (Kiel, Germania, 1963), Magdalena Fernandez Arriaga (Caracas, Venezuela, 1964), Subodh Gupta (Kaghaul, India, 1964), Zhang Huan (An Yang City, Cina, 1965), Luc Mattenberger (Ginevra, Confederazione Elvetica, 1980), Tetsuya Nakamura (Chiba, Giappone, 1968), Adeela Suleman (Karachi, Pakistan, 1970).

Poiché l’allestimento, curato minuziosamente dallo Studio Chiesa, è parte integrante (una sorta di cammino interiore) del progetto, l’analisi si sviluppa mantenendo il percorso della mostra, che consiglio vivamente di visitare, portando con sé i figli piccoli o adolescenti (i grandi arrivino da soli…), che vedranno cose agli adulti nascoste (mi si passi questa licenza pseudopedagogica).

Se la mostra avesse un sottotitolo (come si usa fra coloro che spiegano più del dovuto), sarebbe: NOMADISMI INTELLETTUALI E APPARTENENZE CULTURALI. S’inizia con la poetica e nel contempo aggressiva Julia Bornefeld, le cui installazioni sono già state oggetto di importanti riconoscimenti. “Jumping – Carousel”, ad esempio, esposta alla Fiera di Verona nel 2006 ricevette il premio della critica e fu acquistata da ArtVerona che poi donò l’opera alla Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Forti. Qui, nel solco della sua arte apparentemente lieve ma dai contenuti di forte suggestione, apre il cammino con “Corpo a noleggio”, una vecchia Fiat 500 ricolma di cartoline con la fotografia della stessa automobile sulla cui sommità, sdraiato sulla capottina sdrucita, riposa il pastore tedesco del padrone Cesarino, la cui tranquilla voce registrata all’interno della vettura dispensa perle di saggezza per chi le vuole ascoltare: un rito di pacatezza del vivere e del sostare (soprattutto) che indica il percorso perduto dell’uomo. Mentre Cesarino parla, il cane Luna attraversa felice i campi del mantovano immortalata in un video installato nello specchietto retrovisore. Tutti possono godere dell’esperienza preziosa di Cesarino: basta andare a trovarlo, là, da quelle parti, oppure ritirare dall’interno della vecchia macchina una delle cartoline con uno dei suoi aforismi preferiti: “E’ più facile ingannare se stessi che gli altri”. Opposta a questa, emerge spinosa l’installazione “DIN A4 War Games”, apparentemente innocua – gioco di bimbi – che fa girare vorticosamente, e minacciosamente, degli aeroplanini di carta che di carta non sono, ma di lamine di acciaio e di dimensioni talmente grandi e possenti che uno di essi, per forza centrifuga, si è sganciato dalla giostra e conficcato nel muro. Non c’è più colpa nella guerra, tutto diventa una questione di “chi viene giù in cortile a giocare con me”?

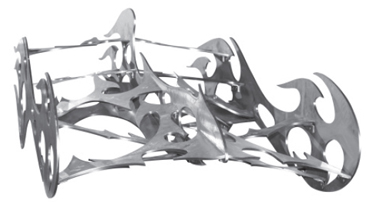

Contro il vortice dei metalli pesanti, sembra contemplare la propria immagine del Nulla il grande “Buddha of Steel Life” di Zhang Huan, immobile e silente ma anch’egli minacciato dal terreno che ha scelto per la meditazione, un rotolo di acciaio (coil) che si snoda senza fine davanti a lui, ma potrebbe anche riavvolgersi per distruggerlo. Imperturbabile, il pensiero dell’uomo avanza nella coscienza che tutto può accadere e tutto dipende da come ciascuno di noi affronta l’imprevisto. E, difatti, un’altra minaccia si erge a fronte del Buddha, ma non fa paura: le grandi gabbie “1EM009”, “2EM009”, “3EM009” dell’artista Magdalena Fernandez Arriaga, di complessissima esecuzione, si elevano, galleggiano, dondolano, fluttuano, permettono pazienti la sosta del visitatore al loro interno. A Magdalena, le cui colte citazioni hanno colpito i critici della selezione per la 53a Biennale di Venezia alla quale prenderà parte in rappresentanza del Padiglione Venezuelano, interessa il concetto matematico, il ritmo e la linea, la scomposizione dei piani e il risultato che la luce oppone (sempre) contro la materia, deformandosi; da qui anche la magnifica “21009”, stanza chiusa da un soffitto di acciaio percorso da tagli ortogonali e inclinato rispetto al piano: dietro il soffitto, aperto su di un cielo immaginato, si muove una luce con bagliori di tempesta, che definisce e ridefinisce continuamente lo spazio reale.

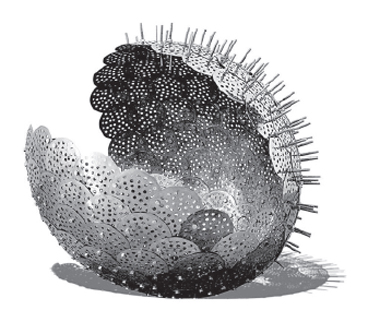

Più aderente al sentimento “politico” della mostra, Adeela Suleman, vicina alla poetica della tedesca Bornefeld, installa con apparente grandiosità i due “bozzoli” o navicelle “Open Confinement” e “That’s Just the Way it is”, la seconda a fine percorso. Le due opere sono costruite con filtri doccia che mantengono all’esterno dell’involucro “aghi” d’acciaio come per sottolineare la natura ambigua, anti-protettiva dei giacigli. Metafore della difficoltà di vivere in paesi dove l’illusione della protezione spirituale contrasta con il dramma della quotidianità.

Il nostro Francesco Bocchini, novello post-futurista, piega lamiere secondo canoni di teatrale impostazione, rendendo la citazione deperiana attuale e immanente: il “Belpaese” è una galleria di “ritratti” di grandi del passato, grandi che non torneranno e che, a quanto pare, vista la fissità dei loro sguardi svuotati di contenuto, poco poterono insegnare. Sulla medesima cifra si collocano le opere “Domatore Alfabetico”, “Un Ballerino non pensa mai alle proprie gambe” e “Testa di un piccolo proprietario terriero”: laddove anche il ritratto pare un gioco, si disvela invece una Storia ormai fatta di burattini, di movimenti non autonomi, di equilibri instabili.

Ma ancora più colpito dalle citazioni del nostro Futurismo (o dall’immenso repertorio figurativo dei Manga?) è la straordinaria macchina da corsa di Tetsuya Nakamura. “The Flash of Lightning” fa solo immaginare la macchina sportiva: ne lascia la traccia, il lampo della fuga, in un virtuosismo strabiliante che rende l’acciaio (complice il ruolo della luce sulle lamiere) elettrico, in moto, evanescente e, tuttavia, così tangibile da far timore di toccarlo (proprio come il lampo).

La pesantezza quindi ritorna con le “macchine”, nel senso settecentesco del termine, del giovanissimo artista Luc Mattenberger. Con “Sans Titre” il viandante inciampa in un guard rail che invece dovrebbe proteggerlo da ciò che gli giunge contro; “Excavatrice”, pronta per una funzione incomprensibile, non può muoversi perché distruggerebbe il pavimento su cui si erge; “Candidate” rimanda ad un attentato suicida che nel 2000 danneggiò la nave americana USS Cole alla fonda nel porto di Aden, eppure sembra un divertissement costruito da papà in vacanza per i propri figlioletti sulle rive di un ameno lago di montagna.

Ancora Julia Bornefeld inganna con il suo senso di ironia e spiazzamento con l’immensa installazione “Inter-Continental”, Utero-Pallone da calcio in cui sono conficcati coltelli e mannaie, simbolo del pericolo sempre in agguato anche nel momento più felice, tanto che, dietro alla grande metafora, una fotografia della sua modella preferita sottolinea l’ambiguità di ogni spensieratezza, di un gioco che diventa sempre più pericoloso perché “incontrollabile”, ormai fuori dalla nostra portata. Per questo Adeela Suleman torna con le sue fantastiche sculture di ricordi di culture passate e importanti, di ricchezze perdute, di tradizioni antiche ma

ancora resistenti, di immagini di donne in pericolo nel suo Paese, anche quando confinate all’interno delle loro case non più rassicuranti: “Khalida”, “Shahida”, “Capsule”, “Case”, ora armature fatte di utensili domestici, ora frammenti di vita casalinga (“Hawwa Bai with her Apple Tree and Parrot”), ora copricapo di imperiali principesse che mai esistettero.

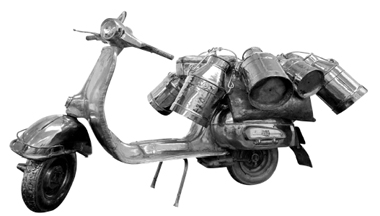

L’Oriente insiste con un’immagine che chiude il percorso della mostra (aperto con la Fiat 500) con uno struggente riferimento al popolo d’India: Subodh Gupta (autore dell’enorme teschio di barattoli e pentole “Very Hungry God” che nel 2008 troneggiava fuori dall’ingresso in acqua di Palazzo Grassi a Venezia) addirittura eleva una Vespa (“This Side is Other Side”), carica di contenitori per il latte che saranno consegnati ai contadini dell’immenso Paese, a monumento nazionale del lavoro e della vita estranea al mondo in veloce cambiamento del “continente indiano”. La motoretta è addirittura dorata, tanto è importante per la sopravvivenza di un’intera civiltà. L’arte, finalmente, rassicura e dà pace.

Vale la pena ricordare, per comprendere l’intenso lavoro di progettazione di questo evento, il contributo interessantissimo del fotografo Alberto Givanni, che illustra, interpretandolo a suo modo, le fasi dei diversi progetti e riprende in magnifici o commoventi dettagli, gli artisti e gli artigiani alle prese con il “fare artistico” di questa notevole e, speriamo non isolata, manifestazione.

_____________________________

INFORMAZIONI UTILI

Steellife

La Triennale di Milano, Viale Alemagna 6

26.05.09/26.08.09

orari: 10.30-20.30; giovedì 10.30-23.00; lunedi chiuso

A cura di: Elisabetta Pozzetti

Promotore: Marcegaglia in collaborazione con La Triennale di Milano

Ideazione e organizzazione: Studio Chiesa

Info www.triennale.it , 02 724 34 27

Info Marcegaglia

Isa.squarza@marcegaglia.com

www.steellife.marcegaglia.com