Non si può tracciare un percorso lineare e coerente nell’arte di Osvaldo Licini poiché egli è sempre diverso, inquieto e curioso. Licini sosteneva che l’arte dovesse esser nemica dell’imitazione: aperta alla creazione e alla modernità. Per lui la geometria è lo strumento che esclude ogni arbitrario sconfinamento della fantasia creativa: un argine; mentre l’irrazionalità invece è la condizione naturale dell’arte: Licini temeva che un’arte prodotta da un eccesso di controllo razionale risultasse più sterile di quelle che avrebbero dovuto essere le proprie, intrinseche, facoltà poetiche.

Per Licini la vocazione a una cultura di respiro europeo si realizza pienamente nel 1917 quando, dopo aver partecipato come volontario alla guerra ed essere stato ferito gravemente a una gamba, decide di passare la convalescenza a Parigi presso la sorella Esmé, ballerina all’Opera: “capitale della lussuria che guarisce tutti i mali” dove la sua famiglia abitava già dal 1912.

Della vita artistica parigina, così come della vita dei pittori e dei poeti francesi, Licini aveva già sentito parlare nel 1915 a Firenze da una sua amica, una giovane pittrice francese che già conosceva Modigliani.

Seguendo il suo consiglio, una volta a Parigi, Licini andò al Café de La Rotonde dove conobbe Picasso, Cocteau, Cendrars, Ortiz, Kisling e il mercante d’arte Leonard Zborowsky che gli acquistò i primi quadri e lo introdusse all’opera di Modigliani di cui volle diventare amico.

“Fui preso e vinto quasi subito dal fascino potente di quelle mezze figure di donne estatiche, incatenate a sogni, emergenti da fondi semplici ma profondi, con un colore ricco, incandescente, impreveduto. Le linee organiche di certe figure, affioravano dagli impasti colorati, e riaffondavano nella carne producendo una impressione di rilievo potentissima, ottenuta col minimo sforzo e senza adoperare le ombre, col semplice gioco della emersione della linea che dà da sola il senso di tutte e quattro le dimensioni. E quando per ultimo Zborowsky mi mostrò alcuni pezzi sensazionali, certi nudi di donna contorti fino allo spasimo, io ebbi l’impressione di trovarmi di fronte a un pittore grande come Tiziano.”

Proprio in quest’ultima affermazione è possibile trovare conferma dell’amore di Osvaldo Licini per la sottile sofferenza e inquietudine che anima i nudi di Modigliani: dalla critica il caso che più evidenzia lo stato di questo interesse è stato trovato nel “Nudo” liciniano del 1925.

Un’inquietudine e una delicata sofferenza che l’artista marchigiano traduce facendola sua, in un impasto di colore denso e ricco, talora arricciato, talora invece spianato per mezzo di una spatola o di un coltello.

Deciso che Modigliani fosse “uno dei più grandi pittori viventi” Licini decide di conoscerlo: l’incontro avvenne nell’autunno del 1917 davanti al Café de La Rotonde “aveva l’aria di un poeta e di un teppista insieme: qualcosa di tragico e fatale.” Fu un’amicizia notturna, vissuta nei bistrot aperti tutta la notte nonostante il coprifuoco: un rapporto profondo, fremente di discussioni sulla natura della bellezza, sull’Italia e su Venezia, sulla scultura greca arcaica e su quella negra; Modigliani declamava i canti del Paradiso e Licini recitava all’amico le poesie di Dino Campana che sapeva a memoria.

I due artisti avevano in comune, oltre alle passioni culturali sopraccitate, una fonte di ispirazione importante: Cézanne, il quale rappresentò per Modigliani un autentico punto di riferimento, che lo rese capace di amalgamare in altre rive la ricchezza di un bagaglio culturale guadagnato giorno per giorno.

Modigliani, d’altronde, non vide in Cézanne solo la possibilità di una griglia costruttiva, ma percepì di lui la capacità di armare una sonda psichica che proiettava il tempo e lo spazio all’interno dell’io.

Il periodo parigino permise a Licini di mettere a giusta prova e dura verifica le esperienze culturali italiane: Licini guarda a Parigi come alla prova cruciale, quella che avrebbe dovuto emettere un verdetto inappellabile sulle sua ambizioni. L’artista era certo di aver già assorbito criticamente la cultura italiana più viva e pulsante. La lettura dei testi di Papini e di Soffici su «La Voce» e «Lacerba» gli aveva infuso il gusto per la polemica, ma gli aveva anche fatto capire la necessità di un viaggio decisivo che l’avrebbe portato dentro il grande laboratorio culturale europeo.

”La pittura è l’arte dei colori e delle forme, liberamente concepite, ed è anche un atto di volontà e creazione ed è, contrariamente a quello che è l’architettura, un’arte irrazionale, con predominio di fantasia e immaginazione, cioè fantasia. Allora ho preso duecento buoni quadri che ho dipinto dal vero e li ho portati in soffitta”. Quei duecento quadri eran diventati 100 nel 1933.

La pittura di Osvaldo Licini non si vincola mai ad una geometrizzazione della struttura e ne rispetta la fenomenologia del farsi immagine perché crede alla genesi delle forme: un principio di metamorfosi e di rivelazione continua. Di fronte alla soluzione dell’astrattismo storico di Kandisky e Mondrian sembra che Licini scarti quelle due ipotesi, date dall’idea di geometria: il suo discorso si sposta in un’alternanza di realtà-irrealtà con propensione a riconoscere nell’ultima una sorta di realtà superiore, poetica.

Quanto Licini si allontana sempre più da un’idea di geometria astratta che identifichi il reperimento di elementi primari con la loro diretta funzione iconografica così precisa l’uso del simbolo rifiutando la connessione simbolico-regressiva propria al mondo surrealista. L’idealismo liciniano cerca una collocazione fra la costruttività dei segni e la sfera dell’immaginario.

Egli offre una pittura non imitativa che è originale nel senso che si manifesta come fatto nuovo, irripetibile negli anni trenta, con tutti i rimandi possibili e impossibili alla precedente cultura d’avanguardia. Le sue opere allora si collocano in un contesto europeo senza sfasatura o ritardo, offrendo una proposta individuale di uscita rispetto all’astrattismo e al surrealismo di Parigi nel momento più acuto del loro scontro e del loro dibattito negli anni trenta.

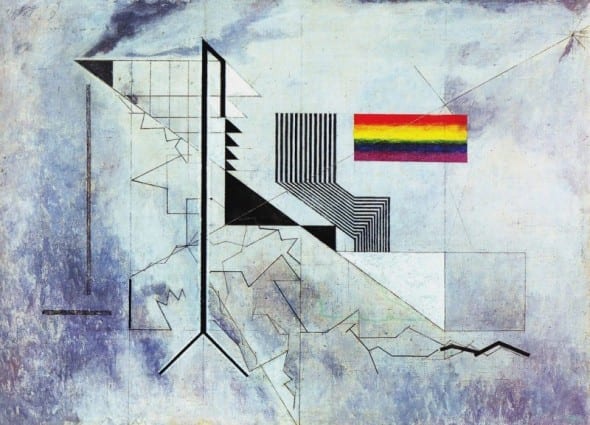

Il 1935 fu per Licini un anno chiave: il primo bilancio del lavoro svolto dopo la crisi del ‘30 fu per lui ampiamente attivo: iniziò con la Quadriennale romana dove espose Castello in Aria, Stratosfera e Il Bilico:

”Ho mandato tre quadri irrazionali alla Quadriennale, con tutta la responsabilità che questa eresia comporta. […] Sono quadri dipinti a 500.000 metri d’altezza, nella zona siderale, che nessun Piccard potrà mai profanare”.

Il Bilico è una delle tele che alla Quadriennale diedero maggiore scandalo: grigio su bianco secondo i principi del purismo neoplastico con triangoli contrapposti in un immagine nuda che non è il risultato di un arido calcolo, ma che corrisponde invece a una conclusione estetica dichiarata con intransigente chiarezza. In Castelli in aria (1932) autoevidente era invece il violento rifiuto per il monumentalismo di regine in una sorta di sottaciuta antitesi alla Mostra Decennale.

L’adesione al movimento astrattista italiano ha poca durata: tuttavia questo incontro così rapido e quasi occasionale fu di estremo significato per Licini nell’isolamento marchigiano e nella sua ricerca di un’ identità privata tra la pittura, poetica e prassi sociale. A partire dal ‘37 ha inizio un nuovo periodo di riflessione: Licini è interiormente pronto all’ennesimo ritorno nella sua terra; è un artista prossimo all’elegia, il clima di guerra si fa palpabile e l’artista sceglie il silenzio e il vuoto di Monte Vidon Corrado.

In questo periodo matura la definitiva trasformazione della sua arte: la geometria del periodo astratto viene abbandonata e iniziano a comparire e farsi strada tra i colori della tela personaggi fantastici che si muovono sui morbidi orizzonti dei paesaggi figurativi.

Licini era un uomo di silenzi prolungati e di inattesa eloquenza: si offriva sempre diverso ai suoi interlocutori; i suoi entusiasmi avevano l’irruenza della rivelazione improvvisa e definitiva, che scompagina gli orizzonti mentali e travolge le barriere emotiva. La sua arte porta impresso il timbro della scoperta, il pathos dell’illuminazione interiore, nasce dalla percezione dell’infinito come spazio libero, aperto, senza confini; tale sensazione postulava la presenza di un’altra realtà specularmente opposta: la percezione di uno spazio chiuso, con dei limiti precisi.

Questo spazio divenne la casa di Monte Vidon Corrado: il tetto e la terrazza diventarono i luoghi in cui l’infinito si palesava. Da quei punti di vista Licini si librava per immergersi in una sorte di bagno mistico nella notte, osservato dalla luna: era un artista notturno, le atmosfere mediterranee non lo incantavano più. Per lui il villaggio marchigiano aveva le forme sghembe di un ritiro metafisico.

Da Kandinskij, dalla sua spiritualità e dal suo lirismo musicale, Licini attinse per una sorta di consanguineità intellettuale, che gli impediva di chiudersi in un razionalismo troppo spinto nonostante la prova delle più rigorose soluzioni geometriche.

Per dieci anni Licini ha nascosto i suoi personaggi e le sue Amalassunte, i suoi angeli. Ha vissuto davanti alle tele dipinte, interrogando se stesso, ma non ci fu una crisi -un rifiuto come nel ‘30- per la conquista di una nuova dimensione artistica. Nel 1940 non rifiutava nulla: continuava la sua strada senza l’illusione dell’assoluto, guardando invece al di là delle apparenze per scoprire i lineamenti di quel mondo irreale in cui dopo le Amalassunte si sarebbero mossi gli Angeli ribelli.

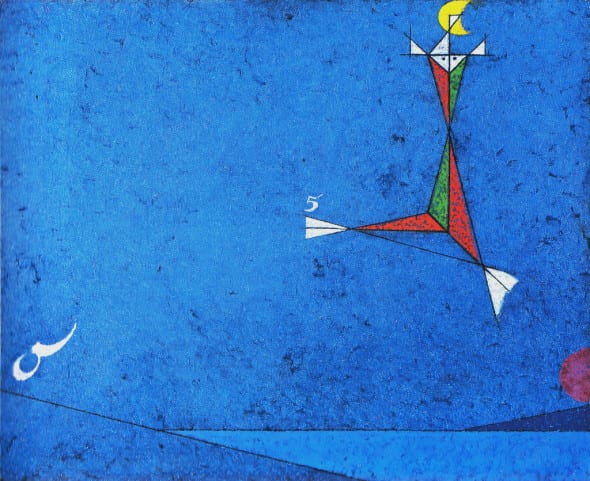

I personaggi del ‘45 sono sigle simboliche comprese dentro l’arco di una falce lunare: Olandesi Volanti su sfondi cerulei o giallo limone, strane figure baffute, profili di volti umani ritagliati sullo sfondo di cieli rossi, grigi o azzurri, con in basso la linea ondulata dei colli, appena sopra l’orizzonte che divide la terra.

Dopo la fine delle Seconda Guerra Mondiale nonostante questo profondo cambiamento preferisce non esporre ancora i frutti del suo lavoro: egli credeva in un’arte che rispecchiasse un’esigenza etica profana, non credeva nelle scuole, nei movimenti organizzati e sostenuti da critici e da esigenze di mercato.

Il tempo dei rifiuti e dei confronti, delle alleanze e delle polemiche era tramontato: c’era solo da andare avanti lungo la strada dell’assoluto poetico: da questa volontà nascono le Amalassunte, specchio della ”Luna nostra bella, garantita d’argento per l’eternità, personificata in poche parole, amica di ogni cuore un poco stanco”.

Il nuovo tempo artistico di Osvaldo Licini si apre due anni dopo, quando alla Biennale veneziana del 1950 espone per la prima volta nove Amalassunte, personaggi poetici che hanno un prototipo nella piccola Amalassunta Luna del 1946. Le Amalassunte si moltiplicano in seguito in spazi sempre più vasti, rossi, azzurri, neri, verdi, gialli, cinabro. Simboli di amori defunti, astri vaghissimi di lunare biancore; astri dalle forme bizzarre in viaggio per cieli assurdi sopra il profilo di colli a forma di seno.

Ma del tema delle Amalassunte Licini non ha fatto una sigla: lo slancio della sua fantasia si rinnova ogni volta col mutare degli amorosi deliri. Don Chisciotte confidava alla stelle dalle cime della Sierra Morena il suo amore per Dulcinea; Licini le trasformava invece nei volti di astri disegnati con lettere sibilline e con numeri ambigui.

La svolta di Licini suscita nella critica non più di qualche curiosità e ancora per alcuni anni il pittore sarà associato alla sua vecchia produzione astratta.

Gli Angeli e le Amalassunte definiscono negli ultimi anni i grandi campi metaforici dell’immaginario liciniano: temi soggetti per eccellenza alla spinta ascensionale. Sono circuiti simbolici entro cui si convoglia la contraddittorietà del moto aereo: il suo porsi cioè come antifrasi del terrestre senza poter però consumare fino in fondo quella zona bassa da cui si vuol prendere il volo; l’orizzonte tra paesistico ed erotico che l’impulso spiritualistico tenderebbe a trascendere.

Ma gli eufemismi dell’artista sono palesi, si denunciano subito come tali poiché mostrano subito l’elemento che dovrebbe essere nascosto. La polemica sull’astrattismo e sul figurativo lo stanca: tutto gli sembra un’inutile ripetizione poiché ha la sensazione che il secolo abbia già dato il meglio di sé.

È significativo che concluda la propria parabola riprendendo un tema già abbozzato in gioventù: gli Angeli fanno la loro comparsa nel 1951 contendendo il cielo alle Amalassunte che negli ultimi anni si incontrano coi Fiori Fantastici che il pittore dipinge con forme tentacolari, nere e meccaniche, per nulla rassicuranti nel loro ergersi contro il cielo scuro.

Gli angeli sono la trasposizione pittorica più diretta di un temperamento errante, erotico, eretico: si muovono liberi in un cielo senza nubi avendo sotto di loro la linea che evoca la terra e il mare. Il segno è chiaro e sicuro e lui se ne serve con naturalezza per costruire uno spazio senza vincoli geometrici; le calligrafie aeree si induriscono a volte nel tratteggiare il volto degli angeli, impalpabili eppure implacabili.

La XXIX Biennale di Venezia segna l’ultimo e decisivo capitolo della vicenda liciniana: la giuria infatti gli assegna il più importante riconoscimento: Il Gran Premio Internazionale per la Pittura.

Tuttavia, poco dopo i grandi festeggiamenti dedicatigli nel suo paese d’origine Osvaldo Licini improvvisamente s’ammala e l’11 ottobre 1958, all’età di sessantaquattro anni, muore.

Come dimostra uno dei suoi ultimi lavori, Notturno n. 2, è stato in grado di fondere in maniera dialettica geometria e poesia, misura ed estasi, prolungando in un atto poetico una concretezza percettiva che sgorgava da un’incoercibile inquietudine.