La serie One and three dell’allora ventenne Joseph Kosuth ritraeva realisticamente sedie, tavoli, martelli, cappelli, piante, eccetera. Realisticamente nel senso platonico (Repubblica X), nel senso dei tre gradi di realtà: l’idea (se possiamo assumere che l’idea coincida con la parola, e quindi con la definizione da vocabolario del lemma che identifica, poniamo, la classe delle sedie), la copia realizzata dall’artigiano (una sedia su cui ci si potesse sedere), la copia della copia realizzata dall’artista (una fotografia della sedia).

L’esemplare One and three frames (proprietà della collezione napoletana Ernesto Esposito) è dal mio punto di vista di particolare importanza: non tanto perché tratta un oggetto – la cornice – che a differenza di sedie o piante suggerisce più esplicitamente una riflessione metartisitca, quanto perché sottopone alla filiera platonica l’idea-oggetto che presiede alla concezione pragmatica dell’arte.

La direzione era stata tracciata per un verso da Magritte dicendo (rappresentando) l’ovvietà più sconcertante per il mondo dell’arte e del linguaggio: la rappresentazione di una pipa non è una pipa; per l’altro verso, e prima, era stata indicata da Duchamp, che con il memorabile orinatoio gettava la questione della cornice istituzionale al centro della riflessione estetica.

Quando Kosuth nel 1965 si mette a produrre le sue terne ideali ha peraltro a disposizione l’opera di Wittgenstein (primo e secondo, che nei suoi scritti cita ampiamente) e soprattutto l’articolo The Artworld, comparso l’anno avanti su «The Journal of Philosophy», in cui A.C. Danto pone le basi per una teoria istituzionale e pragmatica dell’arte, secondo cui la cornice appunto istituzionale influenza pesantemente se non decisivamente l’attribuzione di significato artistico nei confronti di un manufatto. Ciò che legittima in maniera fondamentale l’arte di indirizzo concettuale (ratificato di lì a due anni con i Paragraphs di Sol LeWitt) entro cui Kosuth irrompe clamorosamente con il suo realismo platonico: il quadrato della cornice nella cornice contro il cubo platonico; idealismo batte pragmatismo 3 a 2.

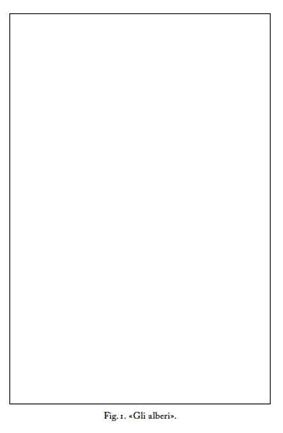

Un’opera che sarà fondamentale (ed è una scommessa critica, questa) nel panorama della scrittura di ricerca italiana – che nell’ultimo decennio sta non solo maturando risultati notevoli ma anche raccogliendo l’inaspettato consenso di lettori non propriamente filo-avanguardisti – reca tracce del lavoro di Kosuth. Mi riferisco a Cinque testi tra cui gli alberi (più uno) uscito per Benway Series lo scorso anno, che l’autore Michele Zaffarano etichetta come poesie civili: un libro in un certo senso illustrato, che ripropone cornici vuote e che ha a che fare tanto con forme ideali e classi quanto con questioni di pragmatica, declinabili poi, come suggerisce l’introduttivo riferimento ad Antonio Gramsci, anche nei termini rispettivi di classi sociali e di praxis.

Un’opera che sarà fondamentale (ed è una scommessa critica, questa) nel panorama della scrittura di ricerca italiana – che nell’ultimo decennio sta non solo maturando risultati notevoli ma anche raccogliendo l’inaspettato consenso di lettori non propriamente filo-avanguardisti – reca tracce del lavoro di Kosuth. Mi riferisco a Cinque testi tra cui gli alberi (più uno) uscito per Benway Series lo scorso anno, che l’autore Michele Zaffarano etichetta come poesie civili: un libro in un certo senso illustrato, che ripropone cornici vuote e che ha a che fare tanto con forme ideali e classi quanto con questioni di pragmatica, declinabili poi, come suggerisce l’introduttivo riferimento ad Antonio Gramsci, anche nei termini rispettivi di classi sociali e di praxis.

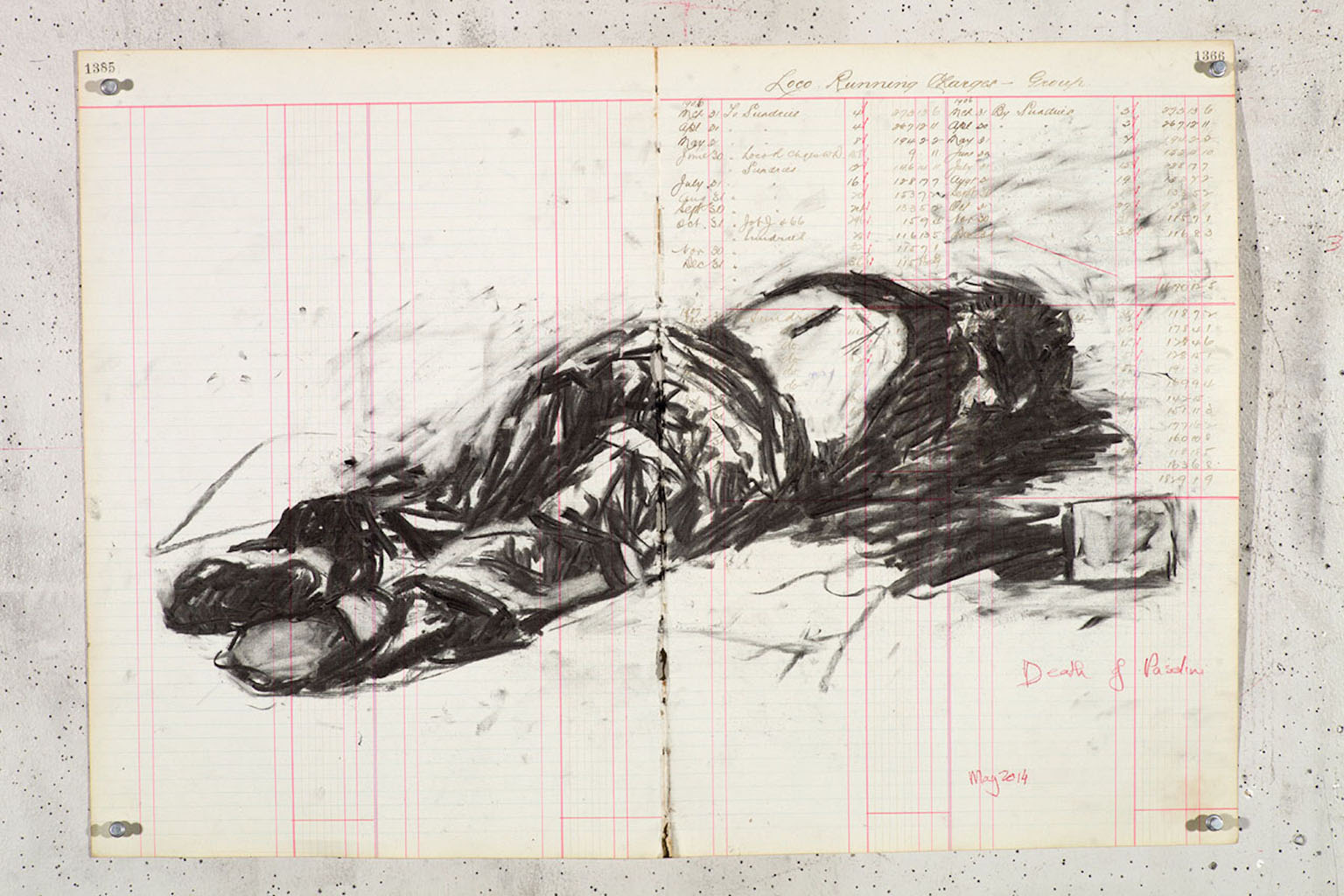

Quel «più uno» – di memoria rodariana, ma c’è da giurare anche su una suggestione da Lacan che sarà tutta da approfondire, laddove il Padre è designato appunto come il più uno della triade edipica, all’interno di un’altra più generale triade: il reale, il simbolico, l’immaginario – indica infatti la premessa che, in versi, e con parentetica intestazione gaddiana (La cognizione del dolore), riprende e lavora un articolo del Gramsci dell’«Ordine Nuovo» sull’importanza dei consigli di fabbrica in termini di coscienza di classe. La sovrapposizione tra coscienza e cognizione, tra classe e dolore, contribuisce a definire la natura civile di queste poesie, alludendo a processi di conoscenza auto-riflessa, esercitata o magari da esercitare su un corpo sociale e su un corpo famigliare, per un binomio che, data la sua direzione anti-climatica e data la triadicità incombente, va integrato con il corpo individuale, con il soggetto.

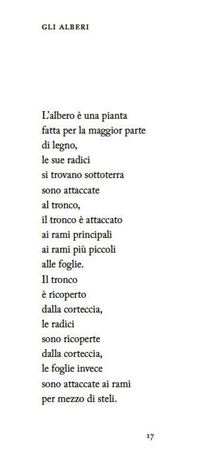

Dal paratesto viene un’ulteriore indicazione: gli alberi – e poi la primavera, il libro, i fiori, le case (le altre poesie che compongono il libro), e con essi il reale –, mancando nel titolo di virgolette, sono compresi nella classe dei testi, esistono testualmente. Bene: se un oggetto vuole essere testo, non limitarsi a essere rappresentato da un testo, deve darsi dentro una definizione, piuttosto che, per esempio, secondo l’insegnamento dell’école du regard, dentro una descrizione o un’esibizione per così dire fenomenologica; ovvero, deve essere prototipo di una qualche idealità (o almeno uno stereotipo) invece che individuo conoscibile empiricamente, seppure, magari, in un mondo finzionale. Perché descrivere un oggetto o una situazione (strategia usualmente considerata oggettivante, e desoggettivante – il problema del soggetto rimane per la poesia di ricerca il problema; e Zaffarano, come si vedrà, lo affronta in una maniera del tutto inedita), scrivere «c’è un albero» e poi «questo albero è fatto così e così» significa fa re di un’esperienza non verbale (un atto osservativo) un testo: traduzione che implica di per sé un ruolo del soggetto assai forte; riduzione con cui questi tenta di semplificare e dominare il reale, l’esperienza che ne fa.

re di un’esperienza non verbale (un atto osservativo) un testo: traduzione che implica di per sé un ruolo del soggetto assai forte; riduzione con cui questi tenta di semplificare e dominare il reale, l’esperienza che ne fa.

Il tutto richiede peraltro che vi sia accordo su che cosa un albero sia. A monte (anche se non necessariamente prima: anzi, piuttosto dopo) della rilevazione di un albero, e della sua descrizione, serve una definizione dell’oggetto, cioè un discorso totalmente a-deittico che in quanto tale riguarda, più che il rapporto tra soggetto e oggetto, l’accordo – convenzionale, linguistico – tra i soggetti, che quindi possono essere considerati, in base a quell’accordo, a loro volta appartenenti ad una classe.

Quest’opera di Zaffarano si costituisce in effetti di definizioni – elementari, superficiali, come possono essercene in qualche enciclopedia o dizionario per l’infanzia (ecco Rodari) – e di proto/stereotipi, ed è talmente distante dalla descrizione e dalla rappresentazione (una forma ideale può essere esemplificata, mai rappresentata) che quando si tratta di raffigurare gli oggetti (Cinque testi è un libro illustrato, dicevo), al di sopra della didascalia che pure recita di volta in volta «Gli alberi», «Le case», eccetera, la cornice rimane vuota. Viene da pensare di nuovo a Lacan, alla cornice dello specchio che si riempie con il bambino nello stade du miroir, proprio, quando questi prende gradualmente coscienza di sé, e di lì a poco, attraverso il più uno paterno, attraverso il simbolico, il linguaggio (che non è più somma di prototipi attualizzabili), prende coscienza dell’altro e infine del mondo. Preparandosi – magari marxianamente – a cambiarlo.

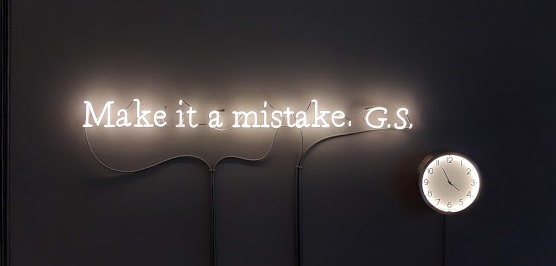

![Notations for thinking. Joseph Kosuth illumina al neon Lugano ‘The Paradox of Content #’ [yellow], 2009](https://artslife.com/wp-content/uploads/2017/10/kosuth-dip2.jpg)