Neppure due mesi fa il grande amore che aveva fatto commuovere il mondo fra Marina Abramovic, the Grand Mother of performance, come ama definirsi molto modestamente lei, e Frank Uwe Laysiepen detto Ulay, è finito in un’aula di tribunale ad Amsterdam, a sentenziare non solo la fine della passione, ma anche l’avidità cieca degli affari, che non risparmia nemmeno il mondo così aristocratico dell’arte quando si tratta di soldi.

Il 22 settembre il giudice, dopo aver sentito i due amanti accapigliarsi abbastanza freddamente nel silenzio costernato degli astanti, ha dato ragione a lui, costringendo l’artista di Belgrado a versargli 250mila euro per la violazione di un contratto firmato nel 1999 su alcuni lavori che i due avevano fatto insieme fra il 1976 e il 1988, all’epoca della loro Grande Storia, e che lei avrebbe rivenduto invece come se fossero solo suoi.

«Sono stato costretto», ha detto Ulay. «Dovevo difendere i diritti della mia eredità, i miei diritti morali e il mio diritto a ricevere quel che mi spetta. Spero che ora potremo stare in pace e trattarci con rispetto». Parole al vento.

Quel che resta di un amore quando finisce è sempre la cenere. Lo sappiamo bene anche noi umani, che non ci tagliamo la pancia con le lamette per una performance scandalosa, o guardandoci nudi negli occhi davanti agli spettatori per ore e ore di fila. L’incontro fra due personalità così forti, lei forse più geniale e creativa, e lui così stravagante, è stato certamente intenso e profondo, e anche violento.

Quando si sono visti per la prima volta ad Amsterdam, lui portava barba e capelli lunghi solo da una parte del viso mentre l’altra era rasata a zero, e lei se n’è innamorata subito, bruciata dalla sua passione e dalla sua esuberanza. D’altro canto, Marina è così eccessiva in tutte le sue manifestazioni che ha già organizzato il suo funerale. E non sarà un funerale qualunque. L’ha pure annunciato ai media. Lei lo vede come un’opera d’arte: poteva essere altrimenti? Ci sarà una performance del cantante Antony Hegarty, tanto per allietare il gentile pubblico convenuto all’ultimo addio. Le salme però saranno tre, perchè Marina è una che non si fa mancare niente: la sua e due false. Una sarà l’Abramovic bambina, un’altra ancora lei adolescente, e una terza finalmente quella vera. Ma nessuno saprà qual è quella giusta.

Andranno sepolte nelle tre città in cui ha vissuto, Belgrado, Amsterdam e New York. Anche se ad Amsterdam non c’era arrivata proprio da adolescente: aveva già un matrimonio alle spalle e trent’anni di vita non proprio felice. Lei era la nipote di un patriarca della Chiesa ortodossa proclamato santo. Suo padre invece era un eroe nazionale della Resistenza della seconda guerra mondiale, decorato con tutti gli onori oltre che con le medaglie. Sua madre proveniva da una delle famiglie più borghesi di Belgrado e divenne direttrice del Museo della Rivoluzione e dell’Arte. Solo che a suo padre piacevano troppo le donne e se ne scappò con una delle tante che aveva conquistato. La mamma era un maggiore dell’esercito: donna dura e forte, eccentrica la sua parte, visto che dormiva sempre con una pistola sotto il cuscino.

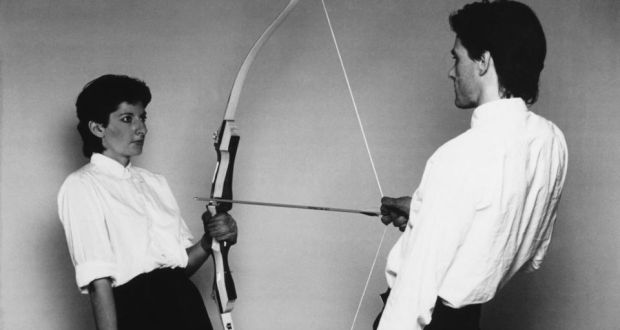

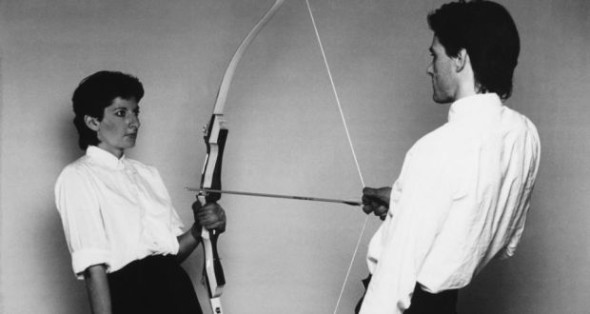

«Mi sgridava e mi picchiava», ha confessato Marina. Scappa via nel ‘76, lasciando un matrimonio e qualche ricordo. Vola ad Amsterdam e incontra Ulay con la sua barba a metà, figlio di un gerarca nazista, ma dall’animo ribelle e artistico. Se ne invaghisce pazzamente, ricambiata in tutto. Danno vita a un sodalizio artistico molto particolare, anche se il successo vero e proprio arriverà per lei solo quando si saranno lasciati, con la consacrazione alla Biennale di Venezia nel 1997. Si inventano anche una serie di performance insieme. La più famosa forse è quella di Bologna: si mettono nudi all’ingresso di una galleria, con i capelli legati fra loro guardandosi negli occhi senza dire una parola per più di 8 ore, completamente immobili, e poi seduti a terra prendendosi a schiaffi per altre 8 ore, e infine insultandosi faccia contro faccia fino a quando non hanno più voce.

E’ un successo. E loro fanno una performance dietro l’altra. Marina confesserà poi che ogni volta la loro unione artistica diventava più prolifica e saliva di livello, «ma che ciò che ne risentiva era il nostro amore. Quelle performance sfinivano i nostri sentimenti». Dopo 12 anni il rapporto è in crisi e decidono di lasciarsi. Lo fanno con l’ennesima performance, il più stravagante possibile: dovranno correre lungo la Muraglia cinese partendo uno da un capo e l’altra da quello opposto, per dirsi addio nel momento in cui si incontrano.

Quella sceneggiata richiede 8 mesi di preparativi e 3 di viaggio. Il tempo necessario perché Ulay incontri un’altra donna e la metta incinta. Quando finalmente si incrociano sulla Muraglia lui glielo dice: «Che cosa devo fare adesso?». Lei, «non lo so» risponde, «io me ne vado». Si lasciano così. Marina continua con le sue performance più pazze, riciclando la sua arte nella rincorsa del guadagno e del successo. Ottiene entrambi. Ulay da lontano commenta che lui non ama il teatro: «Quello che fa adesso è tutto finto». Lei gli ribatte: «E’ invidioso. Ho avuto successo quando ci siamo lasciati». Vero. Ma non gli risponde la volta che Ulay la accusa di non aver voluto figli, «perché le avrebbero tolto spazio al lavoro e per lei è l’unica cosa che conta». Probabile sia vero anche questo.

Nel calderone della fama, otto anni dopo la fine del loro amore, il MoMa di New York dedica una mostra a Marina e lei organizza l’immancabile performance. Questa volta sta seduta in silenzio a un tavolo in fondo alla rassegna: la gente arriva lì, si siede di fronte a lei e resta un minuto così, in silenzio. Alcuni scoppiano a ridere, altri fanno la faccia seria, e altri ancora si commuovono, persino. Ogni volta che uno si alza, Marina chiude gli occhi e li riapre per vedere il nuovo visitatore. All’improvviso, si accorge che dall’altra parte s’è seduto Ulay. Non le aveva detto niente. Stanno in silenzio, lui le sorride con una smorfia che trattiene le lacrime, allungano le mani sul tavolo e se le stringono.

Da allora, i due non è che sono tornati insieme. L’arte può fissare un amore. Ma non lo ricrea. Anzi, qualche anno dopo è partita la denuncia di Ulay, per delle opere che lei avrebbe venduto come esclusivamente sue, senza versargli la sua parte. La condanna di 250mila euro è un bicchiere d’acqua nel mare del patrimonio che l’Abramovic ha accumulato nei giorni del successo. Non sappiamo chi ha davvero ragione. E’ un lavoro di un giudice, quello, non nostro.

Però una cosa abbiamo capito. Marina e Ulay hanno cercato di fare dell’amore un’arte, nei tempi visionari e crudeli di un mondo che non sa più dove andare. Alla fine anche loro non hanno saputo dove andare.