Per la retrospettiva nella Sala delle Pietre di Palazzo del Popolo Ceccobelli pensa a un’impalcatura che obbliga alla visione dall’alto di lavori che coprono un arco di circa quarant’anni

Forse non è giusto, forse non è appropriato. Come si può infatti definire T’odi una “retrospettiva”? Lo sarebbe, se ci limitasse a scorrere la cronologia delle opere. Lo sarebbe, se si prendesse come unico parametro la lunga, lunghissima carriera di Bruno Ceccobelli. Ma non lo è. Proprio perché lui, l’artista, torna nella sua Todi senza nostalgia di sé stesso, proponendosi invece con un salto in avanti e un allestimento a dir poco scenografico (guarda caso, la vernice coincideva con l’apertura del Festival teatrale che da 32 edizioni anima la cittadina umbra).

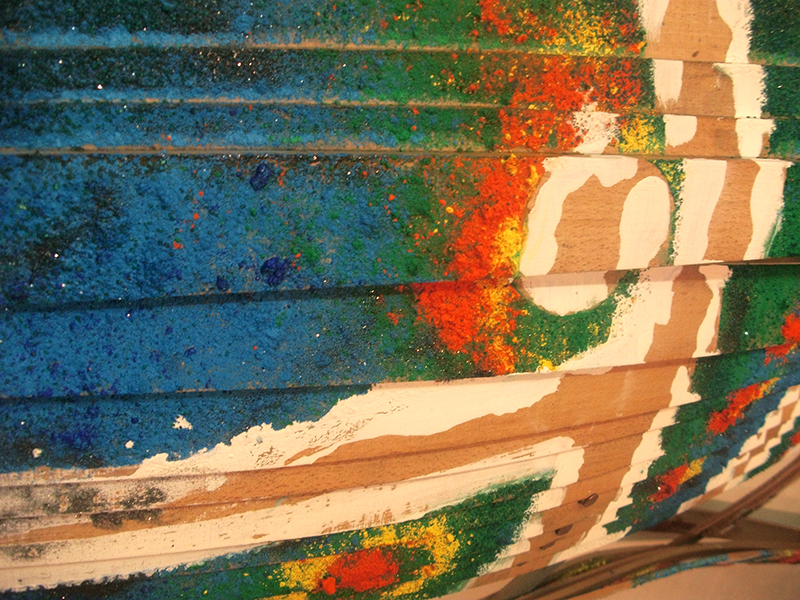

Sala delle Pietre “tranciata” in altezza, con una licenza che però non sacrifica la grandiosità dell’aula, lungo le cui pareti corre l’impalcatura che accompagna e obbliga alla visione dall’alto di lavori che coprono un arco di circa quarant’anni: 1981-2017. Provate a distendere, fisicamente, questo tempo nello spazio. A visualizzarlo. A misurarlo. A immaginare in quanti modi un artista possa impiegarlo senza ripetersi, senza apparire monotono, senza trasformarsi in un cliché. Senza annoiarsi e impoverirsi. E come possa, poi, offrire – e non esibire – ciò che ha prodotto, affrontando con giudizio la crudele necessità di una cernita.

Il rischio, in queste faccende, è quello di farsi prendere dall’ansia e apparecchiare un supermarket di se stessi. Ma Ceccobelli sa eluderlo, e pensa un progetto scenografico appunto, ma non già banalmente spettacolare. Forte è infatti la sacralità che si respira tra i muri di un ambiente laico – il Palazzo del Popolo – trasformato in una sorta di cattedrale sincretica, preannunciata dalle bandiere all’ingresso (realizzate insieme ai figli Auro e Celso).

Distribuite in tre ideali “navate” sul pavimento ricoperto di sabbia, opere su legno, carta, feltro, collage. Un’inesauribile varietà di tecniche organizzata in un’unica installazione che, con i suoi ponteggi, non solo ricorda certe macchine da festa care alle più opulente tradizioni popolari, ma soprattutto rimanda a un’idea di cantiere e di work in progress che bene si attaglia alla prassi di uno degli storici esponenti della Scuola di San Lorenzo.

Croci “francescanamente” composte, tondi lustri di nero bitume, figure colossali tracciate col mordente: la mostra come rito e non come rituale, specchio di un’arte – come si legge nel saggio in catalogo firmato da Daniela Lancioni – “devozionale, metafisica, ma non liturgica”, umilmente messa a disposizione dello sguardo e della sensibilità altrui.

T’odi: ti odi, ti senti. È uno dei suggerimenti di lettura inerenti al titolo: invito al contatto con se stessi, primo gradino dell’esperienza diretta e di una fruizione attiva. Ma T’odi è pur sempre un calembour, un lusus che, giocando sulle reminiscenze catulliane, viene quasi automatico completare con “e t’amo”: una dichiarazione del cuore alla propria città, e la consegna leale di un’anima al suo mestiere.

Anita Pepe