installazione, torre di avvistamento girata sottosopra, materiali vari

La nostra inviata Cristiana Curti prosegue nell’analisi sulla controversa edizione della Biennale d’Arte di Venezia 2019, addentrandosi nell’Arsenale e analizzando la curatela di Ralph Rugoff.

Caro Lettore, riprendo il filo abbandonato ai Giardini nel quartierino delle amene casette nazionali e del nostro più che rimpianto ex-Padiglione Italia, oggi subappaltato agli estri del curatore di turno, per sottolineare che l’intento salvifico di Ralph Rugoff, oltre ad ammansire piuttosto sfacciatamente il mercato main stream con un “colpaccio anglosassone” di diciassette artisti statunitensi-quattro inglesi-due canadesi-un australiano (per un totale di 23 artisti d’area britannica) su 79 selezionati, in Arsenale si struttura in maniera ordinata. La mostra qui acquista agio per via del sito più confacente alle scelte del curatore incaricato mentre il senso di una certa confusione nei calibri estetici (aree ottimamente riuscite a fronte di veri e propri abissi di noia) risulta – va da sé – ancora più evidente. Ma, nel suo complesso, il percorso rugoffiano è in Arsenale meglio articolato rispetto alla rassegna un poco faticosa dei Giardini.

Abbiamo già potuto osservare quanto sia determinante, in questa edizione della Biennale, il contributo di artisti che parlano l’idioma del diritto offeso e quanto noi bianchi (cattivissimi, come s’è detto, proprio perché causa prima di tali offese) dobbiamo loro (e al loro Virgilio…) la nostra unica possibilità di tornare verso la metà giusta del creato.

L’unico filo conduttore, non c’è dubbio per me, sta proprio nel disegno di Rugoff che potremmo chiamare grossolanamente “buonista” – se il termine non fosse così troppo spesso abusato. Mentre già si parla di una vera e propria tendenza che esprime il sentimento perlopiù genuino di allarme nella società americana. Questa nuova maniera è protagonista anche dell’appena inaugurata Whitney Biennial di New York e pare essere ormai la chiave di lettura dell’arte contemporanea. O perlomeno – e insisto su questo punto – di quell’arte contemporanea che veleggia, piuttosto garantita, sotto il fido stendardo del mercato di lingua inglese.

Del resto, se si osservano gli esiti delle votazioni europee appena concluse, non mi pare che neppure nel Vecchio Continente tolleranza e inclusione saranno parole d’ordine nei prossimi anni… Senonché, da noi, la resistenza squisitamente culturale si fonda ancora su una solida piattaforma dalle radici antiche nelle quali si incardina molto bene l’opera della premiata (e già citata) Haris Epaminonda, vessillo di una Cultura di Padri che mantiene vivo e attivo il suo pregnante portato. Grazie al cielo, noi europei, mediterranei o continentali, siamo già neri (e bianchi, e gialli, e marroncini…) da diversi millenni.

Anche in Arsenale, come ai Giardini, la sparuta per non dire inesistente rappresentanza italiana di questa mostra si deve alle sapienti note di Lara Favaretto con l’aggiunta della netta cifra di Ludovica Carbotta (che inaugurò due giorni prima della vernice un nuovo sito della Biennale a Forte Marghera con il suo progetto in divenire Monowe) la quale analizza il parametro vitale dell’uomo costretto alla solitudine, occasione, tuttavia, di rinascenza. In punta alle luminose banchine del bacino in Darsena Novissima, Ludovica Carbotta installa una torre di avvistamento dall’equilibrio apparentemente precario, rivoltata sottoinsù, ma dal profilo nitido, solido e persino rassicurante. Il riscatto generato da, per una volta, sana ansia. Sembra evidente che, anche in questo caso (come per Lara Favaretto), il messaggio e l’oggetto di questa arte male si adattino al percorso forzatamente tormentato e talvolta troppo concluso di Rugoff. Ovvero: “devo pagare pegno all’ospite e scelgo poco ma buono”. Il che indica che il Nostro, slegato da necessità “di ruolo”, possiede un criterio selettivo raffinato, interessante e, per certi versi, financo elegantemente rétro.

Procediamo con ordine, tenendo presente, caro lettore, che segnalerò solo gli artisti che seguono la direttrice curatoriale di denuncia con salvezza inclusa per il denunciato, così come feci nella prima parte di questo scritto.

Nelle possenti sale delle Corderie, ancora e meglio, mi colpiscono gli scatti incisivi di Soham Gupta (1988) della serie Angst, che ritraggono i paria delle periferie di Calcutta, in pose dolenti sì, ma anche tenere ed edificanti. Come dire che la salvezza viene dagli ultimi. Qui queste belle fotografie trovano una collocazione più ariosa giovandosi assai del luogo rispetto alle più costrette paretine del Palazzo delle Esposizioni ai Giardini.

E sempre meglio è anche la prova di Zanele Muholi (1972), che invade le prime sale con le sue immani bellissime faccione in bianco/nero e qua a là punteggia il percorso come per mantenere vivo il monito della fatica arcaica che i suoi personaggi ai margini della società civile e della propria stessa cultura interpretano, fatica che arriva dalle terre d’Africa sino alle Americhe. Le altezze delle Corderie conferiscono a queste opere il senso del tragico che ai Giardini era parzialmente soffocato da volumi assai più contenuti.

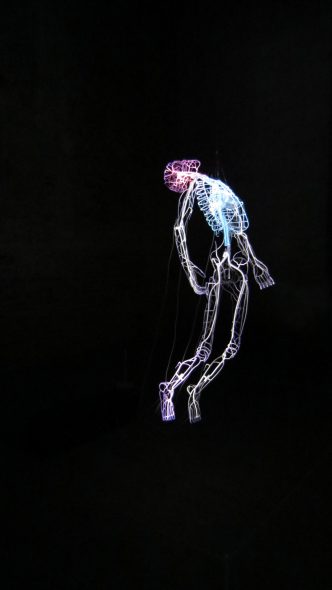

Tavares Strachan (1979) impressiona con il suo tributo al primo (e per molto tempo unico) astronauta afroamericano, Robert Henry Lawrance Jr., morto nel 1969 durante una sessione didattica per un tirocinante con il segreto plauso della buona borghesia statunitense che gioì della mancata conquista dello spazio da parte di un nero. La serie di opere che riguardano questo tema è fra le migliori prove in Arsenale.

neon da 4500k, neon blu, neon giallo, neon arancio, supporti, trasformatori

La seducente stanza delle voci dell’indiana Shilpa Gupta (1976) apre alla riflessione sull’oppressione da secoli inflitta ai poeti per i loro scritti o per le loro posizioni politiche. Cento altoparlanti in diverse lingue recitano un verso di ciascun poeta selezionato dall’artista e trovano risposta in altre voci che, in altre lingue, echeggiano nell’ambiente recitando la medesima frase. Una bella prova, ben riuscita, lirica così come il soggetto impone.

A Henry Taylor (1958) la vastità non si addice… Il grande pitturone a trittico sulle rivoluzioni cui anche i neri, nel bene e nel male, riuscirono in qualche modo a partecipare non convince. La complessa costruzione semantica del lavoro, la dimensione eccessiva, così come l’eccesso di pathos non permettono di godere di quest’opera che intendeva certamente essere un caposaldo della denuncia dei neri nei confronti del bianco colonialista e razzista.

Mentre invece l’impostazione dichiaratamente femminista, qui calibrata e sospesa, di Teresa Margolles (1963), che denuncia instancabilmente la condizione disperata delle donne nella realtà del narcotraffico messicano, nel contesto più raccolto e al tempo stesso più solenne delle Corderie, trova il passo di un alto lirismo. La Búsqueda (La ricerca) è una teoria di pannelli in vetro, recuperati dall’artista a Ciudad Juárez, cui sono applicati i manifestini stampati dalle famiglie delle tanti giovani scomparse. Il rumore registrato del treno (quello che attraversa la Città) provoca il movimento costante dei pannelli. L’angoscia per la perdita, l’evidenza dei volti ancora bambini, la vibrazione della rotaia che indica lo scorrere del tempo nell’inutile tentativo di recuperare le congiunte… notevole.

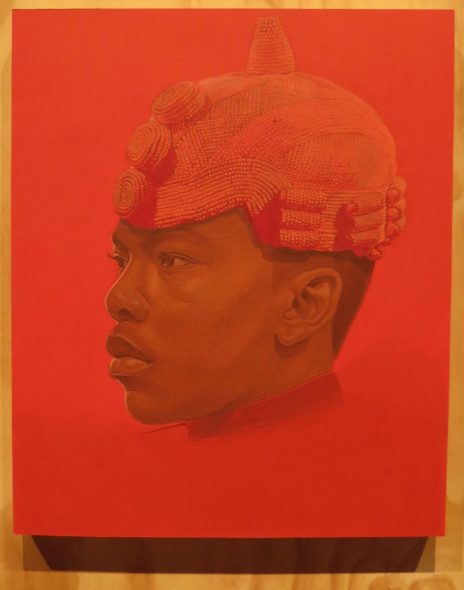

Ma è la pittura a salvarci l’anima davvero in questa edizione del 2019, ed è quella africana, non c’è dubbio… L’ottima nigeriana Njideka Akunyili Crosby (1983) che già si era ben comportata ai Giardini, qui inanella una serie di piccoli ritratti magnifici che esprimono la difficoltà e la pena dell’obbligato sincretismo fra culture africane e occidentali. La denuncia rimane, ma è l’arte che la eleva.

Molto più complessa da decifrare è l’opera del sudafricano Kemang Wa Lehulere (1984) che installa una grande tenda composta di piccole porte di case d’uccelli, simbolo per lui delle abitazioni abbandonate e ricostruite del popolo nero obbligato dai colonialisti a spostarsi sul territorio per causa dell’apartheid. Intorno a questa, alcune mensole ospitano calchi di mani della zia dell’artista, ferita a tal punto dalla polizia durante le rivolte studentesche del 1976 da poter essere riconosciuta solo attraverso di esse, mani che formano parole nel linguaggio dei segni. E poi i consueti cani di porcellana… mi guadagnerò certo l’inferno se dirò che questo lavoro non riesce a ottenere quello che vorrebbe perché – santa polenta! – less is more anche per una verbigerante come me.

Martine Gutierrez (1989) sovraespone la condizione femminile attraverso la propria transgenderità e trova una notevole cifra estetica nelle sue fotografie. I manichini rappresentano l’umanità, ma l’unica umana è lei, dal genere non definito e consapevolmente non definibile, al loro servizio o loro succube. Di grande impatto scenico, di grande impatto visivo, attraverso un linguaggio che strizza con astuzia, ma con buona tecnica, l’occhio alla postmodernità.

Forse più artisticamente rilevante il racconto di Jill Mulleady (1980) di origini uruguayane ma residente a Los Angeles che riporta, in un lungo panorama di immagini quasi stills da video e senza soluzione di continuità, il pericolo della vita nelle città contemporanee, la violenza di tutti contro tutti che non risparmia neppure i bambini. Il tratto è fluido, la narrativa stringente, il risultato convince benché pecchi un poco di ridondanza.

Ancora una volta non possono non colpire le inquietanti installazioni dei cinesi Sun Yuan (1972) e Peng Yu (1974) che, con apparente leggerezza e un tocco di divertita ironia, scardinano con diligenza le certezze delle democrazie occidentali. Quella che sembra la celeberrima poltrona di Lincoln è ingabbiata in un cortiletto protettivo all’interno del quale un tubo a intervalli irregolari viene riempito di aria compressa tanto da guizzare come tarantolato frustando l’aria e l’evocativo soglio. Notevole, non c’è che dire. Verrebbe voglia di capire se la stessa dose di ironia possa essere rivolta anche altrove… meglio non chiedere.

Un’altra artista nigeriana, Otobong Kanga (1974), protesta contro lo sfruttamento delle terre d’Africa che produce sofferenza e inquinamento e tratteggia la frattura sanguinante di una terra devastata dagli scavi per estrarre le risorse naturali che tanto attirano i nuovi colonialisti. In questo caso, tuttavia, il tema è bilanciato da una poetica convincente e la denuncia è efficace proprio perché non urlata.

Alle Corderie, le opere fotografiche di Rula Halawani (1964), invece, risentono della vastità degli ambienti perché in effetti avrebbero necessità di raccoglimento e spazi conclusi. In questa serie di immagini del muro costruito dagli Israeliani per controllare l’accesso ai diversi territori occupati si evince chiaramente la disperazione per la perdita dell’unità della terra dei Padri, per la prevaricazione che distrugge nuclei famigliari, che impedisce di condurre una vita normale, che separa irrevocabilmente le storie e i destini. Il bianco e nero controlla il senso della tragedia.

Sulla medesima lunghezza d’onda si pone il lavoro del giordano Lawrence Abu Hamdan (1985) che in loop trasmette immagini di un fatto occorso nel 2011 sull’altopiano del Golan, territorio siriano annesso a Israele nel 1967 dopo la guerra dei sei giorni. Le famiglie vennero separate e trovarono l’unica possibilità di comunicare da una parte all’altra del confine nella “valle delle grida”. Il 15 maggio 2011, centocinquanta manifestanti siriani non si limitarono a gridare ma tentarono di varcare il confine. Quattro di essi furono uccisi dall’esercito israeliano ma molti di loro riuscirono, per breve tempo, a sentire unita una terra divisa. I video sono di cellulari di anonimi fiancheggiatori israeliani. Le grida concitate dei manifestanti e delle famiglie si sovrappongono e costituiscono il sonoro di questo frammento di tentata libertà. Toccante testimonianza. Ma è davvero arte?

Di arte si parla certamente in casa di Micheael Armitage (1984) di cui mi sono già proclamata fan agguerrita, con i grandi “corteccioni” (olii su cortecce di alberi di Lubugo) rapinosi, la tecnica perfetta, la mano felicissima, il soggetto noto, consueto eppure ancora suggestivo e trascinante, laddove la bellezza vince assai più del proclama. Per me, come già detto, l’opera migliore di tutta la mostra curatoriale (Giardini e Arsenale) è il suo Ladro di Polli che mi corroborò con il suo dinamismo e il suo perfetto tocco post-impressionista. Eccellente davvero e senza ricorrere a quel birignao a metà fra l’antigrazioso e il fumettistico che investe buona parte della produzione pittorica recente in particolare del mondo anglosassone.

E come se in questo canto Rugoff avesse avuto l’ispirazione della sua Biennale, emerge dalle foschie della didascalia la magnifica Julie Mehretu (1970) e la sua eccentrica pittura, dinamismo puro con poesia tancrediana. Come già ebbi modo di scrivere in passato proprio qui su Artslife, Mehretu è colei che per me, oggi, si avvicina di più, nel concetto e nell’ispirazione, a quella vorticosa pennellata che è del nostro sublime Tancredi. Mantiene rigorosa l’impostazione della tela e ne segue il tratto anche materico con una serie di espedienti (come la carteggiatura di alcune pennellate per conferire evanescenza) che si rifanno di certo ai più provetti della materia, mentre il senso della composizione segue un disegno precisissimo. Anche qui, come per Armitage, l’orgoglio della negritudine infonde l’oggetto e la sua poetica.

Il cambiamento già in atto nell’arte attraverso un rinnovato spiritualismo (e qui, anche qualcosa di più), un cambiamento che prevede salvezza per tutti se tutti ammettono che cambiamento debba essere, si ha con l’opera singolare e davvero fuori dai canoni di Khyentse Norbu (1961), un lama tibetano/bhutanese che trasmette l’insegnamento della tolleranza attraverso i suoi scritti, i suoi video e le sue immagini fotografiche. Kathmandu è il centro del mondo anche per verificare la portata di ciò che si vuole testimoniare: i suoi abitanti vivono quotidianamente nel pacifico bombardamento di suggestioni dall’antico e dal nuovo. Senza drammi né idiosincrasie.

Nero e in lotta è invece il mondo di Arthur Jafa (1960), sia nei temi sia nei risultati. Le grandi ruotone da megatruck ricoperte di catene rappresentano con intensità una serie di simboli della cultura afroamericana: l’industria dell’automobile che divenne il luogo del riscatto economico per molti, le catene della slavery che ancora bruciano, l’immagine dei neri impiccati nelle piantagioni, i medaglioni bling-bling, accessori dei rappers e dei ragazzi degli slums nelle grandi metropoli, e, infine, il fascino ancora intatto dei viaggi avventurosi e pieni di speranza attraverso l’America… nuovi emblemi per antichi rancori.

La londinese Anthea Hamilton (1978), prima afro-britannica a ricevere una commissione per le Duveen Galleries alla Tate Britain, che sbalordì il pubblico con il suo divertito Project for a door (after Gaetano Pesce) finalista al Turner Prize 2016, non poteva certo mancare in questa rassegna delle buone intenzioni. Ed è un peccato che si legga così questa interessante artista che somma capacità concettuale a un solido background culturale, per ottenere opere che solo superficialmente hanno carattere ludico.

installazione composta da diverse opere:

Hamilton tartan, 2019, 131 mq vinile stampato, licheni

Venice chefs, 2019, serie di manichini, vari oggetti da cucina, vestiti, peperoni, mais dolce, licheni

Monarch, 2018, schiuma, seta jacquard con stampa digitale, denim tinto di indaco, filo di nylon, viti di metallo

Chopped monarch n. 1, 2019, schiuma, seta jacquard con stampa digitale, denim tinto di indaco, filo di nylon, viti di metallo

Chopped monarch n. 2, 2019, schiuma, seta jacquard con stampa digitale, denim tinto di indaco, filo di nylon, viti di metallo

courtesy l’Artista

Ci riporta alla nostra condizione di cattivissimi bianchi anche Jimmie Durham (1940) con la sua arca di animali veri, ricostruiti e immaginati, specchio di come i primi grandi abitanti dei vasti territori liberi d’America siano stati sacrificati agli interessi economici che hanno determinato i cambiamenti climatici di cui ancora non conosciamo appieno la portata. Dolenti simulacri di una vita che fu, riempiono tragicamente le ultime sale delle Artiglierie. Tassidermizzati, ricostituiti da stracci, frammenti di legno o metallo, a metà fra objets trouvés e creazioni artistiche vere e proprie, stentano a trovare una vera collocazione persino nell’immaginario collettivo.

Come per i Giardini, anche qui in Arsenale non posso fare a meno di segnalare alcuni fra i migliori della rassegna curatoriale, benché non rientranti (salvo poche eccezioni) in questa lista già partigiana; migliori che tuttavia sembrano essere chiamati solo per bilanciare le aree platealmente non riuscite. Anche in questo caso mi chiedo se, vista la consumata professione di Ralph Rugoff, l’assoluto disequilibrio fra opere davvero buone e opere davvero pessime non sia addirittura voluto, non sia una provocazione o piuttosto lo scotto che si deve pagare per ottemperare a ciò che il mondo vuole: redimersi attraverso l’arte; con ciò abdicando quasi del tutto al calibro critico.

Non è possibile, mi dico in preda allo sconcerto, che sia il medesimo Ralph a cooptare artisti cinesi migliori di quelli presentati nel Padiglione cinese, artisti soporiferi insieme ad altri incredibilmente energetici, non-artisti con altri decisamente artisti…

In ogni modo, caro lettore, l’occhio si ritemprerà allorquando incrocerai le peste di Anthony Hernandez con le sue umanissime rovine, di Gabriel Rico e la sua raffinata soluzione all’eterno conflitto Natura-Cultura, di Stan Douglas con l’ansia da blackout sconfitta dalla bellezza, di Yin Xinzhen e la sua paura di volare, di Suki Seokyeong Kang e il suo colto parametro/partitura tessile, di Yu Ji scultore della leggerezza, di Liu Wei che porta Juan Gris con Fernand Léger nel XXI secolo, di Alex da Corte e la teogonia americana a fumetti, di Danh Vo perché è Danh Vo, di Tarek Atoui e i suoi nuovi suoni con le sue nuove forme.

Non c’è alcun dubbio, per me, che per qualche anno dovremo sopportare una sostanziosa badilata di brutta arte didascalica, di arte che con l’arte non ha nulla a che vedere, ma ha molto a che vedere con il documentarismo, con il giornalismo d’inchiesta, con la denuncia civile, con il politically correct che sapevamo digerire se propinato in dose controllata, ma indigeribile (se non letale) qualora in dose massiccia.

E tutto ciò perché noi – babbioni, marànteghe, odiosi coboldi bianchi – dobbiamo rifarci una verginità in qualche maniera. Mai dimenticando il business, sia chiaro. Devo ribellarmi a questa sdolcinata ostentazione di buoni sentimenti anche in un ambito, quello della critica d’arte, dove mi aspetto audacia e avanguardie.

Sono felice, invece, di trovare audacia e avanguardie proprio in Paesi a cui noi dovremmo chiedere redenzione: l’Africa in primis. I talenti africani in questa rassegna la fanno da padrone e con mezzi che non concedono molto alle tecnologie o ai concettualismi esasperati. E che siano talenti non v’è dubbio: si potrebbe parlare di “scuola nigeriana” (per cui vale la pena di citare almeno anche l’artista che rappresentò la Nigeria due anni fa in Biennale, Victor Ehikhamenor, per non dire del notissimo grande “padre”, nigeriano d’adozione, El Anatsui) o di “scuola keniota” (che annovera certamente anche la brava Jackie Karuti), se già non lo si fa.

Che sia questa la scia delle comete che dobbiamo seguire? Che non si debba procedere dove si torna a parlare senza vergogna di forma, stile, tecnica, poetica salda e concetto evidente, scardinati tutti i possibili parametri cognitivi e sensoriali, tracimate tutte le onde delle novità a tutti i costi, perdute le coordinate di ciò che ci permetteva di riconoscere l’arte?

Che, invecchiando, io non stia diventando un po’ come Jean Clair? Eppure non mi pare davvero che Michael Armitage o Njideka Akunyili Crosby o Yu Ji siano la Reazione.

Caro lettore, respingiamo senz’altro l’eventualità che io mi avvicini anche solo di un millimetro alla statura di Jean Clair e ricordiamoci che solamente Harald Szeemann riusciva nella sintesi della cultura urgente e necessaria della contemporaneità.

Con questo edificante pensierino chiudo non senza proporre un’ultima immagine della nostra Lara Favaretto che vinse dove molti fallirono: imponendo un’impronta fisica di sé a un volume in addensamento progressivo e nel contempo mantenendo tutti i presupposti cardine della cultura visiva italiana. Una vera meraviglia.

Consoliamoci così.

tutte del 2019, tutte in cemento

courtesy l’Artista