Nicola Verlato e le sue riflessioni di artista “recluso” al tempo del Coronavirus. Diari letterari tra confessioni e speranze, intimi e riflessivi

Non era mai successo. Nemmeno il coprifuoco della Guerra Mondiale era così rigido: tutti a casa, mattina, sera, notte. E non era mai successo che il rapporto, il contatto con l’”altro”, imprescindibile regola del vivere contemporaneo, diventasse il nostro peggior nemico. Ci voleva un pericolo invisibile, ancor più minaccioso proprio perché impalpabile, per costringerci a fare qualcosa che ormai non facciamo più: guardarci dentro. Vivere solo con noi stessi. Un riallineamento delle coscienze, che ci permette – o forse ci costringe – a rivedere certe cose con un’ottica diversa, più “pura”. Alcuni artisti italiani lo fanno con i lettori di ArtsLife: diari letterari tra confessioni e speranze, intimi e riflessivi, un ripensamento dell’arte come scelta di vita sociale. Ecco il contributo di Nicola Verlato (1965) …

Profezie e Arte

Una delle cose che sono fra le più fastidiose di questi tempi disgraziati, è la ridda di previsioni e simil-profezie che si leggono in ogni dove. Cito a caso alcune frasi e parole d’ordine che mi è capitato di leggere: “la pandemia ci pone di fronte all’apertura di un nuovo mondo”, “dopo il Covid nulla sarà come prima”, “la fine del capitalismo”. E poi il telelavoro, la telescuola, “i musei devono riorganizzarsi in senso virtuale”, le mostre virtuali, la fine del sistema dell’arte, “ci voleva la pandemia perché le cose cambiassero”. E ancora “ritorneranno i nazionalismi”, “si deve andare verso un governo globale”, “recuperare una leadership mondiale”, “L’arte non sarà più come prima”. Articoli, posts, sicuramente libri fra non molto, e interventi televisivi a più non posso, fino ai deliri esplicitamente apocalittici di chi si vuole collegare direttamente alla fonte.

Tutto ciò, a mio parere, è frutto di una mentalità che ha le sue radici in tempi antichi e che continua a perpetuarsi rinnovandosi in nuove ideologie e credenze che si incentrano su di una concezione lineare e teleologica del tempo. E che sottendeno sempre l’idea che il suo svolgersi sia funzionale al conseguimento di qualche obbiettivo universale, di un eschaton.

Le religiosità giudaico-cristiane, che sono fra le componenti fondamentali della cultura occidentale, da sempre interpretano le disgrazie di grande portata come segni del divino (le sette piaghe d’Egitto, il diluvio universale, e chi più ne ha più ne metta). E come qualcosa di estraneo al normale fluire delle cose, eventi eccezionali che il Dio unico delle tradizioni Monoteiste usava per parlare dapprima al suo popolo e poi all’umanità tutta intera. Eventi che, quando si verificano, sono portatori di significati da leggere come segnali dell’avvento prossimo venturo di rivolgimenti decisivi della realtà finora conosciuta.

L’apocalisse nei testi sacri del monoteismo viene annunciata da segni che solo alcuni sono in grado di interpretare. E che li rende in grado di prepararsi per tempo rispetto all’avvento dell’Armageddon, posizionandosi così dalla parte giusta della storia.

Un piano universale cova quindi sempre sotto gli eventi di ogni giorno, e non aspetta altro che di compiersi. Le disgrazie cosmiche sono tutti segnali dell’avvio del compimento del progetto sempre volto ad un miglioramento delle condizioni di vita di chi si è posizionato per tempo dalla parte giusta.

Traslata in termini secolari, questa attitudine dà luogo a tutte le previsioni sociologiche e antropologiche che abbondano in questi giorni dai media tradizionali ai socials. E, non esistendo più profeti dalle caratteristiche prettamente Bibliche, questi si sono tramutati in Futurologi, i vari Harari (che dispensa banalità mirate a tutto spiano), Kurtzweill, Gates, solo per citare qualche esempio.

È ovvio che queste previsioni-profezie dell’avvento ci appaiano potentemente efficaci in un Occidente cresciuto tutto dentro a questo genere di narrativa Biblico-finalistica. Che, a sua volta, si trasla in toto in molti generi della fantascienza e più in generale in molte ideologie utopistiche. È ovvio quindi che ognuno si senta in diritto di dare il suo contributo previsionale in questo senso.

D’altro canto mi sembra però che sia esattamente questa visione del mondo la ragione per la quale il Covid-19 si stia scatenando nei paesi Occidentali nel modo devastante che ci è dato di vedere. Il nostro paese è stato particolarmente colpito, ma come tutti vediamo la cosa si sta espandendo a dismisura in tutti i paesi occidentali.

Stranamente invece alcuni paesi che non sono mai stati affetti dal diffondersi di ideologie Messianiche di sorta hanno affrontato la cosa in modo diverso. E la hanno, a tutta evidenza, anche risolta: Taiwan, Korea, Singapore e Giappone, per esempio.

A vedere mappe e grafici sembra che tutto il Sud Est Asiatico sia riuscito a tenere la situazione sotto controllo, addirittura l’intero subcontinente Indiano si attesta su numeri irrisori.

La spiegazione di questo fenomeno inatteso, del fatto cioè che i paesi più prossimi all’epicentro cinese dell’epidemia, siano stati coloro i quali meglio hanno controllato il suo espandersi, potrebbe risiedere nel fatto che, per le culture che abitano questi paesi, le catastrofi di questa portata non sono segni lanciati da divinità che si collocano esternamente al mondo e che ci avvertono del loro arrivo imminente. Ma sono piuttosto eventi che accadono con una certa ciclicità e che fanno parte della vita stessa. Manifestazioni di un divino del mondo in sè dove alcune forze periodicamente si manifestano senza però mettere in crisi il senso del cosmo e senza preludere a nessun rivolgimento sostanziale delle cose.

Taiwan è l’esempio di più grande successo (stranamente nessuno ne parla). Ma il suo governo, immediatamente venuto a sapere dei primi casi di epidemia in Cina, ha posto in atto un protocollo di azioni che ha sigillato l’isola. E ha fatto si che si siano attestati ad oggi su di una cifra di 195 infetti e 2 morti, pur trovandosi esattamente di fronte all’epicentro della epidemia scatenatasi in Cina. Sembra poi che tutte le procedure siano state eseguite in un clima di totale trasparenza e collaborazione con la popolazione.

Non si ritiene che ci sia nessun mondo nuovo che si apre dopo un terremoto o uno tsunami, o una pandemia. Non vi si legge nessun segno di un avvento imminente, ci si prepara invece per tempo sapendo che prima o poi eventi del genere non possono che verificarsi.

Sappiamo tutti che in Giappone, per fare solo un esempio, esercitazioni sul comportamento da tenere durante un terremoto sono parte dell’insegnamento scolastico fin dalle elementari. Anche il nostro è un paese fortemente sismico, ma sembra che la sopravvivenza dei singoli sia da attribuire alla volontà divina tanto quanto l’arrivo del terremoto stesso.

Mi sembra di vedere in questa attitudine delle culture asiatiche un collegamento con il sapere tragico della classicità Greco-Romana, con la sua accettazione della ineluttabilità delle cose e del loro carattere conflittuale.

Esiste proprio alle radici della cultura occidentale un sapere che di questi tempi sembra essere stato volutamente dimenticato. Per far posto alla vertigine di veder nuovamente realizzato in terra il paradiso perduto, questa volta sotto forma di dominio assoluto della tecnica.

I paesi di stampo puritano e protestante, dove la radice culturale biblica è più presente in Occidente, sono infatti stati i più recalcitranti ad ammettere la necessità di far fronte al virus. Il meccanismo della mano invisibile del Dio economico che regge tutto il creato non poteva essere infatti interrotto, troppe conseguenze a catena. E ora che questo avviene, abbondano le interpretazioni su cosa verrà dopo e sul prossimo passo che l’umanità compirà nel suo cammino, ovviamente verso l’illusione del controllo tecnico e totale degli eventi.

Virus e pandemie sono del tutto inconcepibili proprio perché in conflitto con l’idea di dominio totale del mondo promessoci fin dal giardino dell’eden. Promessa che in un modo o nell’altro sembra che l’occidente voglia a tutti I costi veder esaudita.

L’esempio cinese, d’altro canto, è particolarmente interessante proprio perché il comportamento del regime comunista è un chiaro esempio di ciò che la tradizione messianica nella sua traduzione marxista, riesce a fare anche in un paese che per millenni non ne è stato minimante affetto: dapprima ignorare e insabbiare l’insorgenza della malattia (sembra fin da novembre) considerandola probabilmente un intralcio allo svolgimento dei piani di sviluppo del paese e all’immagine di efficienza che il regime deve dare di sé sui mercati, e poi, una volta risolto il problema con metodi pesantemente coercitivi, usare l’occasione in senso propagandistico al fine esattamente di cercare di aprire una nuova prospettiva di dominio, un cambio epocale.

Personalmente non ho interesse a che cambi nulla profittando di occasioni come queste, anzi trovo che chi ora propone ricette per grandi cambiamenti prossimi venturi, faccia un gioco sporco. Il cambiamento deve avvenire da processi trasparenti e graduali e partecipati, altrimenti, nel vedere tutto questo scatenarsi di previsioni e di ansia di collocarsi dalla parte giusta della storia, potrebbe venire il sospetto che queste disgrazie oltre ad essere desiderate forse sono anche più o meno inconsapevolmente aiutate nel loro compiersi.

Qual è, oppure quale potrebbe essere la funzione dell’arte in uno scenario come questo, dove si contrappongono due concezioni opposte del tempo, l’una ciclica e l’altra teleologica con le conseguenze che abbiamo provato ad analizzare?

Prima di tutto dobbiamo domandarci che ruolo abbia avuto l’arte nelle culture monoteiste-profetiche,

e che spazio le sia stato riservato nei secoli. A ben vedere risulta chiaro che proprio dalle fondamenta di queste culture non c’è nessuno spazio per l’opera d’arte. Il secondo comandamento Biblico, infatti, nella sua versione originale (ma non in quella cattolica), parla chiaro: “Non farti scultura, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o quaggiù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire”.

Abbondano nella Bibbia, a conferma di ciò, numerosi brani che mettono in ridicolo tutte le attività di produzione di immagini. Senza dimenticare il fondamentale episodio del Vitello d’oro e del fatto che la prima azione di rilievo di Abramo, il capostipite di tutti i monoteismi (delle religioni per l’appunto abramitiche), fu quella di distruggere le sculture che il padre scolpiva nel suo laboratorio.

Il cristianesimo protestante in tutte le sue varianti è iconoclasta, e non ammette le immagini nel culto così come l’islam, dove è la parola che si fa immagine essa stessa, e ovviamente lo stesso dicasi per quanto riguarda l’ebraismo.

La posizione del cristianesimo ortodosso è invece incentrata sull’idea che la riproduzione continua delle stesse immagini corrisponda ad una “scrittura” di immagini provenienti da fonti non dipinte…. Una sorta di foto-grafia…

Solo il cattolicesimo grazie ad un complesso processo di recupero, durato alcuni secoli, delle immagini nel culto è stato in grado di invertire la direzione di marcia, cosa che gli ha guadagnato lo scisma protestante e la definitiva divisione in due del continente europeo (che comunque insisteva su di una divisione ancora più antica).

L’arte, pittura e scultura, sono bandite dalle culture dell’avvento per svariati motivi. Ma secondo il mio punto di vista è il loro rapporto con il tempo a renderle particolarmente invise a visioni che fanno dello svolgimento lineare teleologico temporale la sua matrice concettuale fondamentale.

L’arte ci costringe continuamente a guardaci indietro, ci distoglie dal progredire costante verso il compimento dei tempi, verso l’Eschaton, e mostrandoci il suo opposto, l’Archè, essa ci distrae dal nostro adoperarci perché l’avvento si compia, incatenandoci alla sostanziale unità del nostro essere e all’idea che il divenire degli eventi sia in realtà di natura ciclica e non sia indirizzato verso un fine.

Se però l’arte moderna e contemporanea, come è evidente, non svolge questa funzione anti teleologica proprio perché essa incarna allo spasimo tutte le tendenze al continuo superamento di sè, ci si deve domandare quale sia e soprattutto quale sia stata la sua funzione nell’occidente moderno.

Dall’illuminismo in poi, come ci dice James Simpson in “Under the Hammer” (testo entro cui viene analizzata l’iconoclastia soprattutto di area anglosassone), i movimenti iconoclasti, visto che le continue distruzioni di statue e dipinti operate dalle autorità negli edifici di culto dopo poco tempo portavano a cicliche ricomparse di immagini cultuali, optarono per una soluzione diversa, per un cambiamento di senso dell’opera d’arte in sé, per una re-significazione di pittura e scultura che dall’interno ne demolisse il senso ultimo.

Il momento in cui si afferma in toto l’idea del progresso teleologico dell’umanità, traslato dalle religioni dell’avvento in campo secolarizzato nell’idea di progresso infinito, anche l’iconoclastia della narrazione monoteista rinnovata, doveva quindi modificarsi per annullare l’ostacolo che l’arte poteva rappresentare all’affermarsi definitivo dell’ideologia del divenire.

Si assiste infatti, dalla fine del 700 in poi, ad un progressivo mutare delle condizioni entro cui l’opera d’arte viene legittimata, che vanno dal suo essere parte della struttura dello spazio del vivere sociale all’essere a sua volta assoggettata alla temporalità tramite l’introduzione dei Salons e delle Mostre (praticamente inesistenti fino a quel momento), all’affermarsi della Storia dell’Arte come il “luogo” della consacrazione dell’artista e della sua opera (il tempo del racconto lineare piuttosto che lo spazio della città), fino al concepimento dell’expertise critico come unico approccio legittimo all’opera, che così viene spezzettata e dissolta nel lavorio disintegrante del logos con la conseguenza che lo sguardo del vedente viene debilitato del tutto a favore del “discorso”.

È evidente che tutte queste caratteristiche che hanno ridefinito l’arte dagli albori della modernità fino ad oggi sono ancora tutte presenti e facilmente identificabili nell’arte contemporanea, aggravate dal fatto che è lo scambio commerciale continuo a definire il valore dell’opera, esautorando di ogni funzione anche la figura del critico e dello storico. Che si accorgono solo oggi di essere stati solamente attori di passaggio durante la fase dell’affermazione di questo modello che ora vive in una fase di relativa stabilità e che, con le sue ritualità (fiere, openings, mostre temporanee etc etc), mantiene il tutto all’insegna dell’assoggettazione dell’opera d’arte allo svolgimento temporale. Rendendola pertanto del tutto inefficace a riequilibrare lo sbilanciamento in senso teleologico.

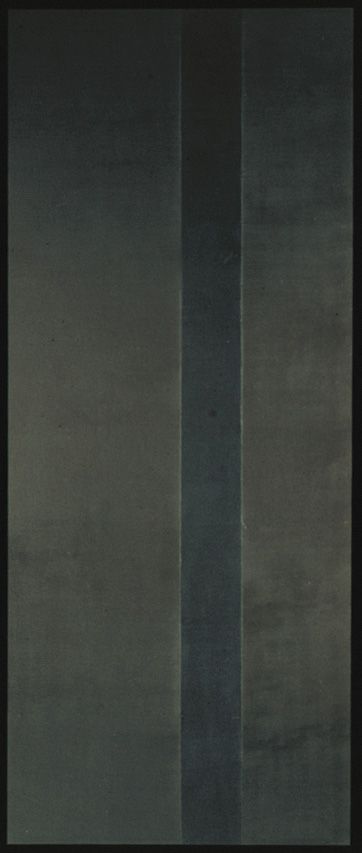

Ovviamente tutto ciò ha fortemente inciso nell’organizzazione interna alle opere stesse, e le motivazioni per le quali queste vengano selezionate, nel lungo processo che porta un’artista dall’oscurità al successo, sono legittimate proprio per le loro caratteristiche di decostruzione dell’unità originaria dell’immagine dipinta o scolpita dalla quale si vuole che l’opera prenda le distanze. Al punto che il vero protagonista di ciò che si vede nei musei non è tanto l’opera stessa, ma piuttosto una specie di non detto, un vuoto centrale cui tutte le opere alludono e circoscrivono proprio nell’essere tutte loro una diversa articolazione di una strategia di sottrazione di elementi di volta in volta capaci di elidere la possibilità della costituzione dell’opera nel suo senso pieno. Che la renderebbe cioè capace di opporsi ai principii teleologici del modello lineare del tempo cui siamo oggi assoggettati.

Primitivismo, bad painting, piuttosto che astrazione, video arte, installazioni, iperrealismo, fotografia, minimalismo, arte concettuale piuttosto che scrittura visiva, e chi più ne ha più ne metta, sono tutti dati stilistici che fanno del loro essere monchi, di incarnare volta per volta solamente un aspetto disconnesso della complessità dell’insieme degli elementi presenti nell’opera nel suo senso originario, la loro caratteristica principale.

Imperativi stilistici categorici degli ultimi decenni come l’idea della “sottrazione” o del de-skilling la dovrebbero dire lunga a proposito.

In molta della pittura a noi contemporanea la cosa raggiunge aspetti paradossali, nel senso che è talmente sottile l’operazione di eliminazione del senso dell’opera attraverso sottrazione di elementi volta a renderla inefficace proprio come frutto del “discorso” piuttosto che della visione, che molti proiettano retroattivamente la condizione della pittura nell’oggi alla pittura prodotta nei periodi in cui essa era nel pieno delle sue funzioni da rendere quasi impossibile un nuovo attingere alle fonti per chi volesse tentare una opposizione radicale a questa concezione.

L’opera d’arte nell’era del nuovo profetare secolarizzato è quindi tale solo se fa posto, se lascia libero il campo, se lascia libero il centro che occupava, e si rende volontariamente inefficace ad ogni uso positivo.

Molta della pittura figurativa (e quindi capace di farsi portatrice di istanze sociali e di poter svolgere una reale funzione) oggi prodotta soprattutto in America, e che sembrerebbe aver recuperato molte delle funzioni dell’opera nel senso pieno del termine, è considerata essere ad appannaggio esclusivo delle minoranze culturali ed etniche. Tutti I pittori figurativi riconosciuti dal sistema dell’arte americano in gran parte sono afro-americans, femministe o variamente appartenenti alla comunità gay.

Il messaggio implicito, che in apparenza sembra dar voce a queste comunità, è tutto al contrario un messaggio che mostra quanto la “norma” (white, male and straight) in realtà mantiene sempre al centro del discorso sull’arte la tela bianca, ovvero la proibizione della figura dipinta o scolpita proprio perché il dominio sul divenire lo si può esercitare esclusivamente se non ci si volge mai verso l’Archè, verso l’ origine, ma questa stessa deve essere sempre e completamente disponibile ad ogni possibile manipolazione. Non è in nessun modo ammissibile quindi una immagine profonda e autentica di sé che la figura dipinta continuamente ci costringerebbe invece a contemplare.

La necessità che l’arte si faccia portatrice di un atteggiamento di opposizione sostanziale al culto del divenire non è cosa nuova, anzi, è un tema evocato sin dagli albori della modernità, ma sono proprio le forme in cui ciò si è manifestato che hanno reso impossibile l’efficacia delle opere sviluppate secondo quegli intenti.

Il cercare rifugio nel mondo delle idee o di un passato mitizzato distanziandosi dal presente, ha vanificato comunque ogni tentativo in questo senso.

È il divenire che va piegato all’essere, è il presente che va reso eterno, è il vedere nel divenire stesso il substrato dell’essere che può prendere forma nell’operare del pittore o dello scultore. L’imperituro fascino che si spiega dalle opere della classicità deriva proprio da questo, dall’aver costretto il fluire degli eventi, formalizzandoli, nell’alveo dell’essere.

L’indistinguibile miscuglio di realismo e astrazione che sostanzia il processo di idealizzazione è fatto di procedure estremamente complesse che nulla hanno a che fare con l’illusione di spontaneità che anima molti di coloro i quali perseguono l’idea di un’arte che si ricolleghi con l’eterno.

Molto spesso si tratta di suggestioni del tutto soggettivistiche che poi non riescono in nessun modo a produrre un effetto sociale, e contribuiscono a delineare la figura dell’artista come il matto del villaggio, ricadendo nuovamente nella figura del profeta.

La funzione dell’opera dipinta e scolpita è esattamente questa invece, quella cioè di mostrarci costantemente che il nostro sguardo è sostanzialmente identico a quello di un ateniese del 500 AC piuttosto che di un fiorentino del 500 o un egiziano di 3000 anni fa. Nel fare ciò l’opera d’arte ci costringe a riconsiderare la sostanziale unità dell’umanità tutta e la natura illusoria di un progresso di mutamento infinito e direzionato, mostrandoci in effetti che ciò che è più lontano nel tempo e che scaturisce direttamente dall’origine delle civiltà è infinitamente migliore di ciò che oggi riusciamo a realizzare: chi sarebbe oggi capace di scolpire infatti come il Bernini dell’Apollo e Dafne o il Prassitele dell’Hermes o lo scultore che ritrasse Nefertiti?

Nessuno, e dobbiamo esserne certi, anche se non si deve escludere mai la possibilità di un riaprirsi di questa possibilità come il Rinascimento lo fu rispetto all’antichità proprio in una riconsiderazione ciclica della natura del tempo.

Il fatto che l’opera nel suo essere contraddica quindi il progredire infinito del tempo verso il suo compimento piegandolo e invertendo proprio di quel tempo la direzione nella sua sostanza più profonda, ha reso necessario che essa fosse relegata nelle sale dei musei in una collocazione essenzialmente cronologica, per fare in modo di contrastare questa sua funzione strutturale.

Ecco quindi che, vista in questa prospettiva, l’opera d’arte compiuta nel suo essere figura che si colloca perennemente nello spazio pubblico nella sua materialità pittorica e scultorea diviene un importantissimo elemento per correggere la tendenza apocalittica che attraversa l’Occidente e che lo rende perennemente impreparato ad ogni evenienza tragica proprio perché volontariamente e strumentalmente ignorante della sua propria natura.

Non si tratta quindi di ipotizzare una regressione verso un tempo mitico e di eliminare del tutto la visione teleologica del tempo dall’occidente monoteista, ma piuttosto di recuperare la funzione dialettica che l’opera d’arte esercitò per secoli al fine di controbilanciare la spinta teleologica con il suo enorme potere, cosa che invece ritengo sia possibile oltre che assolutamente necessaria.

Nicola Verlato

https://www.nicolaverlato.com/