Il celebre scrittore e giornalista non ha mai smesso di considerare la pittura la sua principale vocazione.

Dino Buzzati è stato anche pittore. Anzi, forse è stato soprattutto pittore. Sembra strano realizzarlo – soprattutto per i più giovani, che l’hanno conosciuto primariamente da dietro i banchi di scuola leggendo Il deserto dei Tartari – ma se qualche misterioso e insondabile momento della sua storia artistica fosse andato diversamente, forse tutti ci ricorderemmo di lui per i suoi quadri. O per i suoi disegni, le illustrazioni, o per i testi ibridi dove linguaggio pittorico e letterario si miscelano fino a completarsi senza ritorno: è sicuramente il caso di Poema a fumetti, rilettura in chiave moderna del mito di Orfeo e Euridice. 208 tavole illustrate che di fatti sono da intendersi come il primo pionieristico caso di graphic novel. Sulla stessa linea anche l’ultimo libro pubblicato dall’autore, I miracoli di Val Morel (1971): una raccolta di dipinti, accompagnati da brevi didascalie, che raffigurano degli immaginari ex voto compiuti nella finzione letteraria da Santa Rita. Non abbiamo nessun dubbio, inoltre, che per sua stessa ammissione avrebbe volentieri abbandonato la penna e l’inchiostro a favore del pennello:

Il fatto è questo: io mi trovo vittima di un crudele equivoco. Sono un pittore il quale, per hobby, durante un periodo purtroppo alquanto prolungato, ha fatto anche lo scrittore e il giornalista. Ma dipingere e scrivere per me sono in fondo la stessa cosa. Che dipinga o che scriva, io perseguo il medesimo scopo, che è quello di raccontare delle storie

Come ben sappiamo la vita gli ha però riservato una netta inversione dei fattori, consacrandolo ai posteri principalmente come scrittore. Una definizione più generica ma paradossalmente più calzante, per non assecondare l’innata spinta a comprimere e soffocare in etichette precise, che forse gli sarebbe stata più gradita è quella di narratore di storie. Come lui stesso ammette nella citazione riportata, il suo primario e principale interesse è sempre stato quello di dare vita, che fosse per parole o per immagini, alle storie che intendeva raccontare. Questa carica narrativa percorre infatti ogni volontà artistica di Buzzati ed emerge anche laddove altri, nello stesso periodo, ne facevano volentieri a meno: nei dipinti.

Dalla forte ispirazione surrealista – sulle altre si respirano le fascinazioni di Magritte e Delvaux – la sua pittura non rinuncia a suggestione moderniste come quelle pop o neoespressioniste, delineando una personale poetica intrisa in definitiva di un nostalgico romanticismo. Forse nasce proprio da questo approccio favolistico la costante sotto-trama narrativa, che vediamo imporsi nella trasfigurazione della vita quotidiana in una dimensione drasticamente altra. Non è un caso allora che la sua opera più celebre sia senza dubbio Piazza del Duomo di Milano (1952), dove Buzzati ritrae una cattedrale calcarea, immersa nella natura, con il roccioso paesaggio circostante che imita il grembo architettonico dell’iconica piazza. Lo strano spaesamento tra la familiarità del monumento e il luogo inconsueto dove è immersa generano una scossa immaginifica significativa, dagli esiti personali e disparati. Raramente Buzzati chiariva infatti il contenuto o il messaggio preciso di una sua opera pittorica, come forse ci si poteva aspettare da uno scrittore. Una stessa atmosfera – cupa ma mai tetra, angosciata ma mai disperata – si manifesta con chiarezza anche in Le anime in pena, dove un nutrito e variegato gruppo di spettri infesta una città immersa nella muta notte. Grandi come i palazzi e spaventosi come il cielo, i fantasmi sono gli unici abitanti di un’urbanità prosciugante e generatrice di angoscia. Una tensione, quella tra città e natura, riscontrabile in tutta la sua poetica, come del resto nella sua vita: San Pellegrino di Belluno, dove nasce nel 1906, e Milano, dove muore nel 1972, i due luoghi che ne hanno segnato l’esistenza.

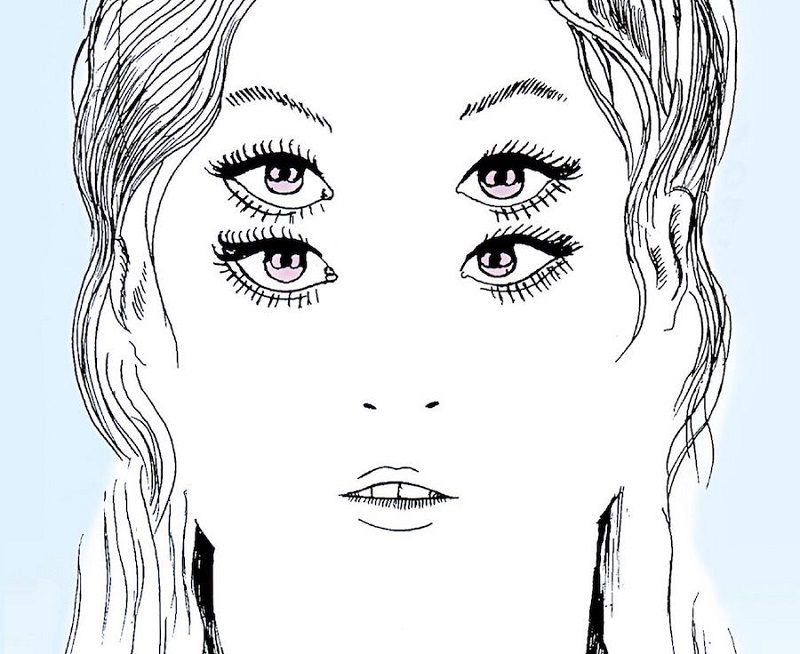

Talvolta, invece, Buzzati ha fornito indicazioni precise riguardo la vicenda raccontata per immagini, come nel caso di Le buone amiche (1962):

In primissimo piano notiamo Suor Virgiliana, attonita nella conpunzione santa, e la Loredana, cosiddetta donna di piacere. Dietro: la Fausta (quella bionda e intrigante), la signorina Giuseppa Fossombroni, impiegata. Dietro, con la testa esageratamente grande, una che non mi ricordo il nome. Della Britta non si vede che un occhio (mobile). Della Lea, soltanto un occhio e la bocca (immobile). La Giuse ha una faccia da stupida. Leosè dice di venire dalle Antille (sarà?). Notansi, in fondo, una biondina e una moretta, sconosciute. La Franchina è spaventata. La Annette, da quella stupidella che è, si è fatta i capelli bianchi. Che carina, però, sempre, la Loretta, peccato che lavori da un giureconsulto così vegetariano e sensuale

I temi affrontati in pittura, dunque, finiscono bene o male per intrecciarsi con quelli letterari, andando a formare un mondo dove reale e fantastico si intersecano dando vita a dimensioni dominati da attesa, mistero, destino, cronaca, umanità e soprattutto una romantica visione malinconica dell’amore. Suggestioni confluite anche nelle grandi mostre a cui ha preso parte, di cui ricordiamo in particolare a prima mostra Storie dipinte, nel 1958 alla Galleria dei Re Magi di Milano; nel 1966 l’esposizione presso la Galleria Gian Ferrari, anch’essa a Milano; dal taglio più internazionale, l’anno seguente, la mostra alla galleria La Pochade di Parigi; infine, anche se post mortem, la consacrazione finale come pittore giunge nel 1991 con la retrospettiva dedicatagli a Palazzo Reale di Milano.

Ma come mai è tardato tanto il suo riconoscimento come pittore? Forse, come detto in apertura di articolo, ha pesato molto la sua ingombrante figura di scrittore e giornalista di successo: sia dalla parte del pubblico, che innocentemente l’aveva ormai identificato pienamente con il suo ruolo di letterato, sia da parte della critica che era portata, ingenuamente o malignamente, a considerare il suo operato pittorico secondario e degno solo di sussidiaria attenzione.