di Giovanni Valagussa, Storico dell’arte, Conservatore dell’Accademia Carrara e docente di Museologia all’Università Cattolica di Brescia, a cura di Negri-Clementi Studio Legale

Agli studenti di museologia si insegna (o forse si insegnava) che l’attività dei musei è regolata dalla fondamentale triade Conservazione/Gestione/Valorizzazione. Delle tre, la più importante – l’unica imposta per legge e della quale si è responsabili – è la Conservazione, cioè la cura delle opere d’arte o degli oggetti in generale che costituiscono il patrimonio del museo.

La Gestione di questi beni ne consente la visibilità, attraverso l’apertura al pubblico delle sale e lo svolgimento della funzione divulgativa e didattico-formativa che ai musei è stata riconosciuta in modo esplicito a partire dalla Rivoluzione francese, durante la Convenzione, nel 1793-1794. In tal senso, una codificazione importante era stata elaborata tempo fa (anni ’90 del secolo scorso) dalla Regione Lombardia con la procedura dell’accreditamento dei musei, i quali dovevano rispondere ad alcuni criteri minimi come la presenza di collezioni o raccolte di rilievo, ma anche di sufficienti orari di apertura al pubblico.

La Valorizzazione arrivava come terza attività, in qualche modo facoltativa. Ogni ricerca, mostra, pubblicazione, restauro, conferenza, iniziativa didattica era un’aggiunta all’attività fondante del binomio Conservazione/Gestione.

A partire sempre dagli anni ’90, il rapporto si è purtroppo drammaticamente ribaltato (sicuramente in Italia, meno in altri Paesi) a favore della valorizzazione; per i musei è diventato, infatti, fondamentale non tanto curare e gestire le collezioni stabili, ma organizzare attività temporanee – o piuttosto effimere – come le esposizioni, i restauri spettacolari, la didattica ossessiva. Per trasformarsi spesso in location per i più vari ‘eventi’, a volte di dubbio gusto. Accanto a ciò, attività necessarie come la catalogazione del patrimonio sul territorio sono state affidate alle regioni, che l’hanno portata avanti ciascuna a suo modo, col risultato della scelta di programmi informatici diversi tra loro, non dialoganti, con tempi, modi e risultati assolutamente eterogenei. Dunque con l’abdicazione tragica a un catalogo organico nazionale del patrimonio artistico.

La trasformazione della forma di gestione da pubblica (stato, regioni, province, comuni) a una parziale privatizzazione (fondazioni di varia formula) ha aggravato questo fenomeno, che è poi culminato nell’individuazione dei venti maggiori musei della rete nazionale considerati degni di più attento interesse (sui circa cinquemila musei, monumenti e siti nella penisola). Questi venti, con le nomine dell’agosto 2015, sono stati affidati a direttori-manager con ampia autonomia, dipendenti direttamente dal ministero e dotati di finanziamenti eccezionali. Al contempo, il resto della rete diffusa della tutela dei musei ‘minori’ è passata automaticamente ad essere considerata una sorta di peso burocratico inevitabile, da lasciar sopravvivere con le risorse strettamente necessarie e con poche prospettive che andassero aldilà della pura sussistenza.

Credo non possa sfuggire il parallelismo evidente con quanto, ben da prima, era stato attuato a proposito del Servizio Sanitario Nazionale, come abbiamo ben imparato in questi mesi di pandemia (in particolare, da marzo a maggio 2020). La delega alle regioni aveva dato il via a sistemi sanitari locali, poi in molti casi (come in Lombardia) progressivamente ri-delegati ai privati, rimborsati per la loro attività dal finanziamento pubblico. Questo fenomeno aveva creato indubbi poli di eccellenza privati (e, talvolta, pubblici nei grandi ospedali maggiori), che però scremavano la parte migliore del lavoro, quella a più alta valenza scientifica e a più alto reddito (cioè a più alto rimborso): in sostanza le pratiche di eccellenza, gli interventi e le ricerche più avanzati, l’eccezionalità delle terapie. Tutto il resto, ovvero la tutela territoriale (i cosiddetti medici di base), i presidi diffusi, la gestione capillare di una salute pubblica attuata nella routine quotidiana veniva fatta regredire a un fenomeno quasi esclusivamente burocratico da lasciar sopravvivere col minimo delle risorse.

La tragedia di questo sistema si è, purtroppo, toccata con mano nel fenomeno recente della diffusione incontrollata della epidemia di Coronavirus, per la quale si è ormai capito che ciò che è mancato all’inizio è stata la percezione pronta dell’espansione del virus da parte della rete impoverita della sanità territoriale pubblica, e ciò che è mancato in seconda battuta è stata la disponibilità di terapie intensive (posizioni costose ma poco remunerative per il loro uso raro in tempi normali) per i malati ormai in condizioni drammatiche che arrivavano in ritardo nei grandi ospedali pubblici e – in qualche caso – privati.

Fatte le debite proporzioni, si tratta di un fenomeno del tutto analogo all’impoverimento della gestione territoriale diffusa della conservazione e tutela del patrimonio artistico, a favore dei pochi grandi musei votati ormai a far numeri di visitatori grazie alle mega-mostre di grande impatto mediatico e talvolta di poco valore storico-artistico.

La questione su come reagire a questo stato dei fatti è lucidamente affrontata da Tomaso Montanari in un articolo su Il Fatto Quotidiano (15 aprile 2020, pag. 13) dove, in sintesi, si propone il ritorno a una gestione dei musei, grandi e piccoli, secondo criteri di servizio pubblico e con la cancellazione della ‘svendita’ del patrimonio pubblico ai privati che – salvo rare eccezioni – in varia forma ne approfittano versando pochi soldi, godendo di sproporzionati ritorni di immagine e comunque spostando tutta l’attività sull’effimero. Come si discute anche per la sanità, sarà questa la soluzione migliore? E, soprattutto, con quali soldi pubblici?

Provo a elencare sei cose fondamentali che proporrei di non far più, e sei cose che – in parallelo e al contrario – invece proporrei di fare.

Da evitare:

1. Affidare la gestione dei grandi musei o dei musei gestiti da fondazioni a incaricati di nomina politica senza esperienza specifica o a persone appartenenti a lobbies locali;

2. Dare molto spazio nei musei alla comunicazione e alle attività effimere (gli ‘eventi’ degli sponsor);

3. Trascurare le collezioni stabili a favore delle mostre;

4. Delegare a privati scelti in genere per simpatia o per promesse di profitto piuttosto aleatorie la gestione delle mostre e delle attività più redditizie;

5. Scollegare i grandi musei dalla rete diffusa dei musei minori e della tutela del territorio;

6. Cercare sponsor sulla base di un baratto immediato tra denaro (in genere poco) e visibilità (in genere molta) in relazione a eventi temporanei (mostre, restauri eccezionali, manifestazioni varie).

Da realizzare:

1. Affidare la gestione dei grandi musei a una coppia di professionisti – uno con curriculum scientifico storico-artistico e l’altro con curriculum di gestione ed economico – che con parità di ruolo possano guidare i due aspetti complementari del funzionamento di queste istituzioni;

2. Stabilire nel budget una quota per la Conservazione(con lo studio e i relativi restauri, non necessariamente ‘spettacolari’), una per la Gestione ordinaria e una per la Valorizzazione (comunicazione e mostre comprese); con proporzioni che non possano variare troppo da circa un terzo ciascuna;

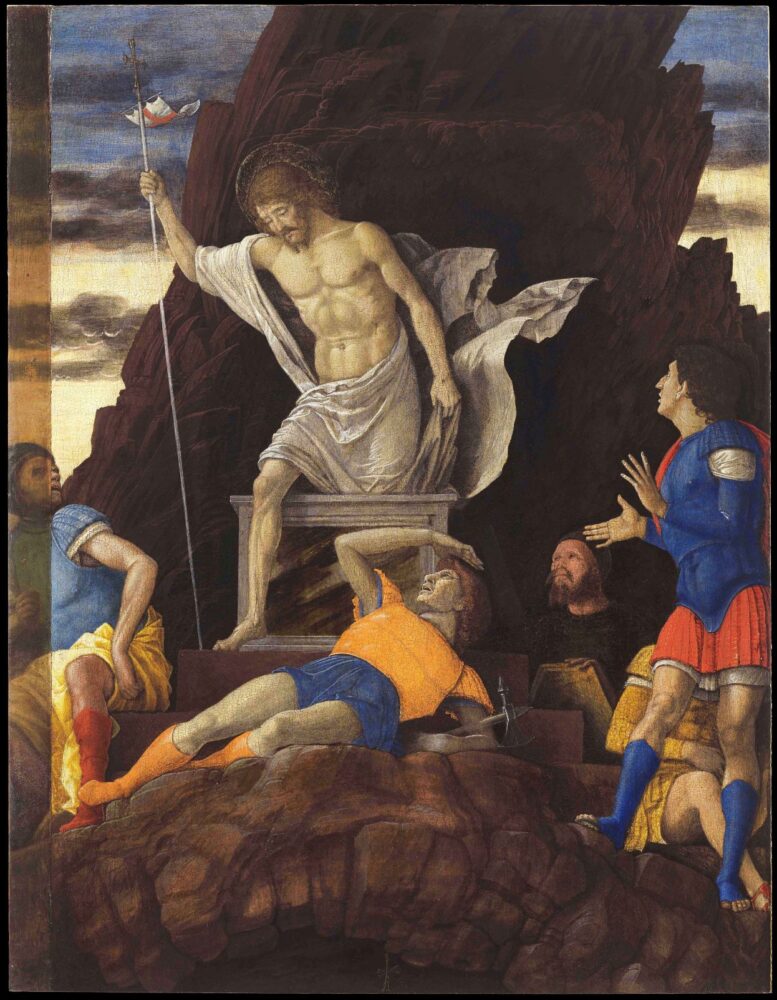

3. Lavorare sulle collezioni stabili, sui depositi, sull’esposizione nelle sale e soprattutto promuovere la pubblicazione dei cataloghi scientifici delle raccolte (l’esperienza di chi scrive, col ritrovamento di un dipinto di Andrea Mantegna nel corso della preparazione del catalogo dei dipinti antichi dell’Accademia Carrara di Bergamo è significativa in questo senso);

4. Scegliere le persone che lavorano nei musei, per i musei e con i musei attraverso procedure trasparenti (concorsi chiari, almeno per le assunzioni dei dipendenti) e meritocratiche, che premino la validità del percorso formativo, gli studi, l’attività scientifica; il che metterebbe queste persone – almeno in parte – al riparo da pressioni indebite;

5. Stabilire una relazione costante dei musei maggiori (il cui numero sarà da aumentare, includendo almeno i maggiori musei civici) con quelli minori, con la tutela territoriale, con la catalogazione, affidando proprio ai grandi musei il coordinamento e la responsabilità di queste attività, in collaborazione con le Soprintendenze il cui ruolo sembra, purtroppo, inevitabilmente destinato a ridursi progressivamente per l’eccessiva burocratizzazione;

6. Cercare finanziamenti all’attività sulla base di vantaggi fiscali riconosciuti e sulla possibilità di raccolte di donazioni e sottoscrizioni che sottolineino il significato civico fondamentale dei musei e della cultura: così come si raccolgono fondi per la ricerca e per la salute, si dovrebbero raccogliere anche per il funzionamento delle istituzioni culturali, non solo musei ma anche biblioteche, teatri, università, essendo ben consci della loro importanza per la vita sociale.

Adesso più che mai è, infatti, importante riaffermare come il ruolo dei musei (e più generale delle grandi istituzioni culturali) sia decisivo, formativo e assolutamente necessario nella vita di un Paese, specie come l’Italia. Deve ritrovarsi il significato di istituzioni gestite ad alto livello, capaci di iniziative utili a tutti i cittadini.

Ruolo al quale deve corrispondere – in un do ut des di alto profilo, diverso dall’attuale – la coscienza civica di dover partecipare alle spese di gestione tramite una quota significativa di finanziamento pubblico e una partecipazione altrettanto significativa (l’ideale sarebbe probabilmente circa metà ciascuno) di donazioni di privati che siano attratti dalla credibilità del programma delle istituzioni e non solo dalla possibilità di abusarne per una serata.

Se avremo grandi musei (e forse anche grandi ospedali) pesantemente responsabilizzati rispetto alla tutela territoriale e fatti funzionare a viso aperto con competenza e trasparenza, probabilmente avremo risolto meglio il significato della loro esistenza e contemporaneamente il problema del finanziamento delle loro attività, sentito finalmente non come accessorio, ma necessario.