Gian Alfonso Pacinotti, in arte Gipi (Pisa, 1963), non ha bisogno di tante presentazioni: fumettista, illustratore e regista italiano. Collabora con il quotidiano la Repubblica e con il settimanale Internazionale. Per la sua attività come autore di fumetti ha ottenuto importanti riconoscimenti internazionali come il premio Goscinny e quello per il miglior fumetto al Festival d’Angoulême con Appunti per una storia di guerra. I suoi fumetti sono pubblicati in Italia da Coconino Press, e sono tradotti in molti paesi, tra cui Francia, Spagna, Germania e Stati Uniti. Instagram: https://www.instagram.com/gipigianni/

Partiamo dalla tua “infanzia”. Da bambino come passavi il tempo? Leggevi fumetti? Ti piaceva andare a scuola?

Devo premettere che ho pochissima fiducia nei ricordi della mia infanzia. Credo che alcuni si siano irrimediabilmente modificati per necessità narrative, altri si sono inventati di sana pianta. Scrivo “si sono” perché è una cosa che è accaduta indipendentemente dalla mia volontà.

Ho, senza volerlo, ricostruito i ricordi di intere giornate solo guardando una fotografia, per poi scoprire, magari anni dopo, che al momento dello scatto di quella foto non ero ancora nato. Non so perché si siano verificate queste distorsioni o se è una cosa comune anche a persone che non raccontano storie. Però è successo. Se tolgo di mezzo questi dubbi posso rispondere che credo di aver sempre disegnato e che era la mia attività principale. Stavo sdraiato sul pavimento e disegnavo personaggi o piccole storie a fumetti. È possibile che la scuola mi sia piaciuta, agli inizi, poi è successo qualcosa perché ogni mio ricordo legato alle costrizioni del periodo scolastico ha connotati angoscianti.

Mi fingevo malato quasi ogni mattina e mi sembrava di avere sempre qualcosa di molto più importante da fare. Devo dire che la qualità della mia insegnante alle elementari non aiutava: era una donna estremamente violenta che picchiava gli allievi in modo brutale. Prediligeva infierire sui ragazzini provenienti da famiglie più povere (ipotizzo che fosse perché comportavano minori conseguenze) e io, che provenivo da una famiglia benestante, sono sempre stato risparmiato dalle punizioni in prima persona e relegato al ruolo di osservatore delle disgrazie altrui (ruolo che è diventato poi uno dei miei modi tipici di approccio alle storie).

Spesso nei tuoi fumetti parli di crisi adolescenziali. E in La mia vita disegnata male definisci l’adolescenza come “la forma di vita più inutile e malvagia che si possa immaginare”. Com’è stata la tua?

La frase terminava con “…dopo un Gremlin bagnato” se ricordo bene.

La penso ancora così.

Non ho mai capito perché i miei genitori non mi abbiano ucciso e sono convinto che in una società più giusta dovrebbe esistere una legge che permetta ai genitori di sopprimere un figlio quando si comporta come mi comportavo io.

C’è un modo di dire pisano che veniva in passato utilizzato dalle mamme arrabbiate con i propri figli, mentre li minacciavano di riempirli di botte: “io ti ho fatto e ora ti sfaccio”. Lo trovo giustissimo e ancora non mi capacito di come i miei genitori abbiano potuto resistere all’esercitare questo loro sacrosanto diritto. Io odiavo la famiglia, i genitori, la casa dove vivevo. E non perdevo occasione per dimostrarlo. Allo stesso tempo però, usufruivo di tutti i benefici offerti da quella condizione familiare, senza problemi o vergogna. In pratica, somigliavo a certi giovinastri odierni che criticano a gran voce il sistema capitalistico lamentandosi al contempo dei ritardi di produzione della PS5 e esprimendo il loro furore tramite Iphone di ultima generazione.

Ora, è possibile che avessi anche delle ragioni per tutto quell’astio. E credo che quella rabbia abbia assunto un carattere positivo nel giorno in cui sono andato via da casa. Il giorno in cui ho rinunciato ai benefici offerti dal provenire da una famiglia benestante. Quello è stato un giorno abbastanza importante. Ma tutto quello che c’è stato prima è solo motivo di vergogna.

Credo di aver ripagato i miei genitori con una certa dose di affetto e riconoscenza, una volta cresciuto, ma per anni sono stato un mostro. E poi c’era l’abitudine alle sostanze stupefacenti che di certo non aiutava.

Come hai iniziato a disegnare? Perché disegni?

Una voce dentro di me mi dice che ho iniziato per non disturbare. Mia madre soffriva di stati di prostrazione e mal di testa fortissimi e frequenti e la regola in casa era quella di non disturbare.

Il disegno era perfetto. Ore in solitudine, in silenzio assoluto.

Può darsi che il disegno abbia preso tutto questo spazio nella mia vita solo perché mi rendeva adatto a ricevere l’affetto di mia mamma. Oppure perché la realtà fisica mi sembrava sempre distante, ero già troppo cerebrale da piccolo, fallivo nel gioco del calcio, non ero abbastanza aggressivo, delicato forse. Tutte caratteristiche delle quali mi sono liberato appena ho potuto ma credo che nei primi anni possano avermi spinto a preferire il mondo inventato, dove stabilivo io le regole e gli effetti, a quello reale.

Però, come accennato poc’anzi, questo potrebbe essere un ricordo fittizio, funzionale all’idea di me autore di fumetti che mi sono costruito in seguito.

Adesso disegno perché sono diventato un uomo che disegna.

Nei tuoi fumetti, torna spesso il rapporto padre-figlio, anziano-giovane, autorità-voglia di evadere. Oggi ti identifichi più come padre o come figlio?

Come padre non posso. Non ho gli spermatozoi. Posso solo provare a fare delle simulazioni guardando gli amici che hanno figliato e provare a riprodurne i pensieri.

Non credo che sia un metodo molto affidabile comunque. Una parte di me è rimasta “figlia” per tantissimi anni. Il rapporto con mio padre e mia madre è stato centrale nelle mie storie per un lunghissimo periodo di tempo. Non credo che dipendesse solo dall’avere questioni irrisolte ma anche dall’aver abbracciato un modello di pensiero che mi suggeriva che era una buona cosa avere questioni irrisolte. Un modello di pensiero che mi suggeriva fosse una buona cosa scavare dentro di sé, dedicare tanto tempo alla comprensione degli eventi della propria vita.

Credo che fosse un male di gioventù (e viviamo un’epoca dove la gioventù pare terminare verso i sessantacinque anni), adesso vedo le cose diversamente. Tutto quel pensiero fragile mi risulta abbastanza insopportabile. Forse perché è anche diventato dominante. Forse perché il narcisismo diffuso ha fatto diventare l’indagine di sé un cosa a la page, molto apprezzata in società.

Purtroppo, avendo praticato questo sport per molti anni sono giunto alla conclusione che dentro di me non c’è un cazzo di niente. Nulla. O, sicuramente, nulla che valga la pena stare a raccontare. Scoprirlo è stato un grande sollievo.

Adesso non mi identifico con niente. Abbraccio la solitudine, anche se a volte mi brucia.

Nel 2014, il tuo capolavoro Unastoria, edito da Coconino Press-Fandango, entra nei dodici finalisti del Premio Strega: il primo romanzo a fumetti a ricevere la candidatura nella storia del premio letterario. Questa candidatura ha aperto un dibattito sullo status del fumetto come opera letteraria. In quale misura, il tuo lavoro è opera letteraria e opera d’arte? Ti senti più scrittore o disegnatore? Convivono in te una spinta più letteraria e una più artistica?

Sono un fumettista. Il mio mestiere quando faccio storie è quello del fumettista. Il fumetto non deve somigliare a niente, non deve aspirare a niente. Un buon fumetto non diventa letteratura, rimane un buon fumetto. Così come “Quarto potere” rimane cinema, esattamente come il film più brutto del mondo rimane cinema.

Il termine fumetto non si modifica con il valore dell’opera. Ci sono molti motivi per apprezzare il fumetto (non ho scritto “rispettare” e c’è un motivo) in quanto tale. È un mezzo unico, che lavora su due canali di trasmissione di emozione (il disegno e la parola) che, se gestiti al meglio, posso risultare potentissimi.

I diversi mezzi di espressione non sono paragonabili in termini di valore. La pittura non è migliore della scultura come la letteratura non surclassa il cinema ecc. Hanno solo connotati diversi. Devo precisare: Questa mia non è una difesa del “mondo del fumetto” che disprezzo come disprezzo ogni “ambiente” o gilda o insieme di umani che si riconoscono tra loro.

È solo un dato di fatto. il fumetto è un mezzo espressivo a sé. Con regole proprie e una grande efficacia se usato bene. Va detto che molti lo usano malissimo, con scarsa o nessuna consapevolezza, ma questo è normale. La distribuzione tra competenza e incompetenza è, nel fumetto, simile a quella presente nella letteratura, nel teatro o nel cinema o in ogni altra attività umana: per ogni competente ci sono cinquanta incompetenti. Non è una cosa scandalosa, è la normalità.

Tornando all’inizio, non ho scritto “rispettare perché il rispetto è una cosa che si guadagna, non lo si riceve in automatico. Quindi non posso “rispettare” il fumetto come mezzo. posso solo decidere quale fumetto merita il mio rispetto, dopo averlo guardato e letto.

Non sei solo un fumettista. Ma anche regista, sceneggiatore, attore. Parlaci un po’ del tuo rapporto con il cinema.

Fare cinema è stato uno dei miei sogni fin da ragazzo. E una cosa appassionante e divertentissima da fare. È il contrario del lavoro da fumettista, che è un lavoro da solitari. Nel cinema c’è condivisione, vicinanza, abbandono agli altri. E poi ci sono i suoni, la musica.

In passato ho anche pensato di preferirlo al fumetto ma, e qui torniamo alla competenza, nel cinema stavo tra i cinquanta incompetenti, mentre nel fumetto una certa competenza credo di averla acquisita. Questo fa sì che quando faccio cinema mi sento sempre fuori posto. Come se rubassi qualcosa a qualcuno.

Però mi sono davvero divertito tanto a farlo e forse tornerò a lavorarci, vedremo. Servono tantissime energie per fare cinema (almeno a me) e queste energie cominciano a scarseggiare. Come attore non ho niente da dire. Non lo sono. Ho giocato a stare davanti alla macchina da presa e me ne sono sempre (dico SEMPRE) pentito amaramente.

Però c’era il solito narcisismo a lavorare ai fianchi. Adesso non credo che potrei rimettermi davanti all’obiettivo. Non riesco a rivedermi ora che la vecchiaia, la vita sedentaria e alcuni dentisti sbagliati in gioventù hanno dato i loro frutti.

Se dovessi andare su un’isola sperduta, tre libri che porteresti con te?

Cambierei i tre libri con un ascia.

Tre film?

Ascia.

Tre fumetti?

Ascia.

So di non aver risposto alle domande ma le mie preferenze per l’ascia sono sincere e posso motivarle in due punti:

Il primo è che, se dovessi cambiare radicalmente la mia vita (per esempio finendo su un’isola sperduta) la prima cosa che cambierei è la dipendenza dal mondo della fantasia a favore del mondo della sostanza.

Molti di noi vivono vite nelle quali la rappresentazione dell’esistenza ha quasi soppiantato l’esistenza stessa. Credo che questo sia un male. Credo che il tempo che ho passato nel seguire dodici stagioni di una serie tv sia tempo letteralmente buttato e che rimpiangerò in punto di morte.

Eppure non riesco a non farlo. Non riesco a stare nella materia, devo sempre fuggire nell’ascolto, nell’osservazione passiva. Sono cose brutte ma sono anche diventate la normalità. Però ecco, diciamo che se tutto cambiasse, allora vorrei soltanto un’ascia. E magari un libro o un film o un fumetto che mi spieghi come usarla.

Com’è il luogo dove lavori?

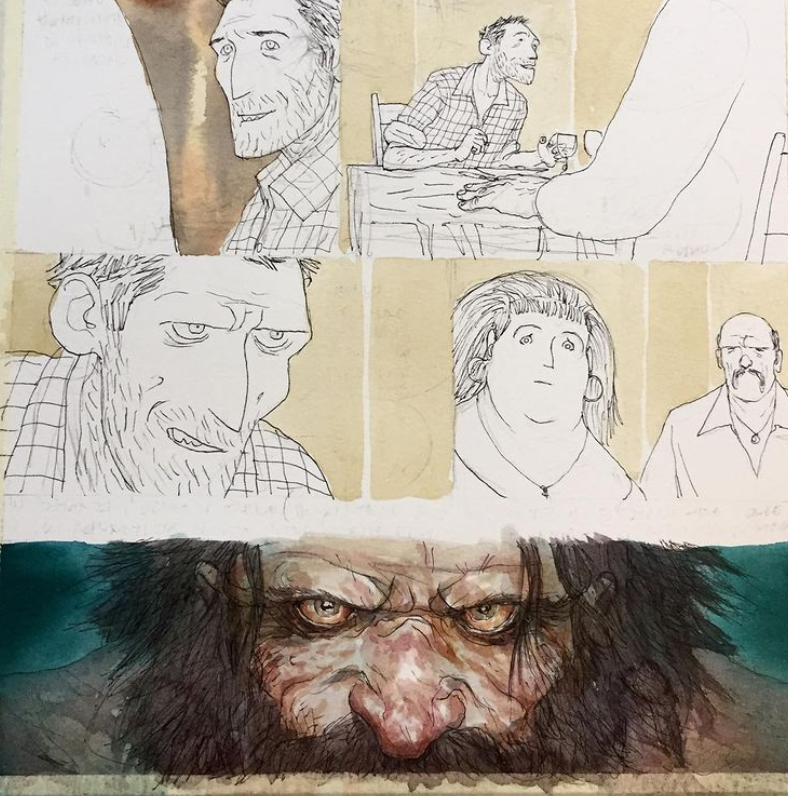

Una camera verde. Come il titolo del film di Truffaut (me ne sono reso conto in questo momento). Ho fatto dipingere di verde le pareti quando ho fatto l’ultimo film, dove mi serviva che il mio alter ego (che era comunque me stesso) doveva avere uno studio da fumettista degno di questo nome. Quando il film è finito mi sono trasferito davvero in quel “set” ed è diventato veramente il mio studio. Avevo fatto dipingere di verde (di turchese per essere precisi) le pareti perché in quel modo l’incarnato dei protagonisti offriva una resa migliore e adesso mi ritrovo in una camera verde (turchese).

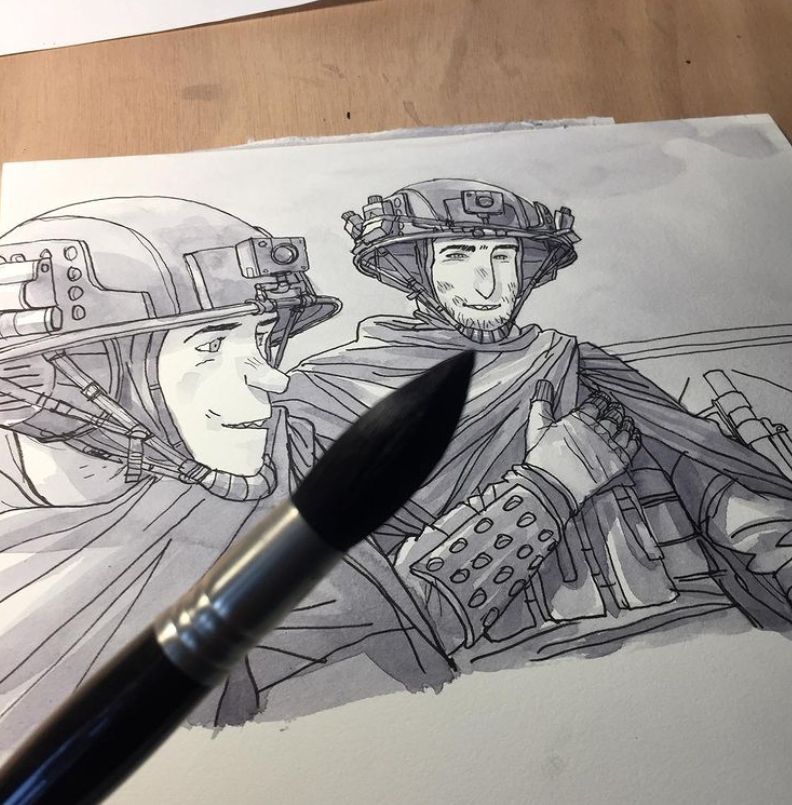

Su Instagram scrivi che hai “una fissazione per gli elmetti americani della seconda guerra mondiale. Ma che questa fissa non ha niente a che fare con la guerra”. Cosa significa per te riprodurre la realtà, cimentarti nella riproduzione delle forme di un oggetto, farlo rivivere sulla carta?

In realtà ho anche un fissazione per le guerre. Ma se lo avessi scritto mi sarebbero arrivati giovinastri pacifisti a rompere i coglioni e non avevo voglia di rotture di coglioni. Però nel caso dell’elmetto sì, sono ossessionato da quella forma. È una cosa che mi capita anche con altri oggetti o paesaggi o figure umane.

L’osservazione della realtà è un’attività che tutti diamo per scontato ma la verità è che “vedere” le forme con la precisione necessaria alla loro riproduzione è un’attività completamente diversa da quella (rapidissima e superficiale) che adottiamo in ogni momento della nostra vita a occhi aperti.

È una questione fisica, non filosofica. Non siamo progettati per vedere ma solo per cogliere al volo. Per avere un accesso il più rapido possibile alle informazioni (anche spaziali e di forma) che ci circondano. Ma quando si va a disegnare dal vero tutto cambia. Si deve scordare la nominazione delle cose (perché ogni volta che chiamiamo un oggetto con il suo nome il cervello ci “contamina” con una forma immaginaria stereotipata di quell’oggetto) e si deve trovare una via di accesso alle geometrie, alle curve, agli angoli, alle linee che compongono quell’oggetto.

Per fortuna esistono metodi e esercizi per imparare a guadagnare l’accesso a questo modo di vedere. Per me l’avere studiato e imparato questi metodi è stata una rivelazione, una cosa che mi ha cambiato profondamente e mi ha portato al santo Graal di ogni disegnatore, a “trovare il mio stile”.

Senza questo lavoro di osservazione della realtà non sarebbe mai accaduto.

C’è un oggetto/animale/persona con cui fai più fatica a relazionarti e a riprodurre?

No. Il metodo al quale accenno sopra elimina il concetto di difficoltà di un soggetto e lo rimpiazza con quello di “complessità”.

Quindi ci sono soggetti più complessi, che richiedono più tempo ma non ci sono cose più facili o più difficili. Poi, è chiaro che, se parliamo di disegno di fantasia, senza osservazione del reale, ci sono cose che sono più abituato a fare, tratti che le mie mani conoscono già ed altri, meno frequentati che, nel disegno di immaginazione, risultano più “difficili”.

I titoli dei fumetti nascono dopo che li hai scritti e disegnati?

Nascono subito. Di solito quando faccio la prima pagina.

Spesso mi succede di scansionare la pagina finita e archiviarla nel computer. in quel momento faccio una nuova cartella. A oggi tutti i libri hanno mantenuto quel primo nome dato alla cartella.

Che sia il mondo medievale o il mondo contemporaneo, i temi umani a te cari ritornano spesso: la fatica di abbandonare il nido di casa e diventare adulti, entrare a contatto con quello che c’è fuori – crudeltà e inimicizia – il diventare uomo. In un periodo difficile come il nostro, cosa vuoi trasmettere?

Non voglio trasmettere niente. Nel senso che non ho intenti pedagogici quando lavoro e detesto quando scorgo questa tendenza nel lavoro di altri. Però ho una mia visione della vita e dei gusti personali e questi a volte filtrano nelle storie.

Oltre ai gusti personali ho però pure delle fissazioni e queste filtrano sicuramente nelle storie.

Una fissazione è la formazione. Sono abbastanza convinto che costruirsi, lavorare sul proprio miglioramento, imparare a osservare il mondo e formulare un pensiero autonomo sia fondamentale. Sono anche ossessionato dai momenti che forniscono un’occasione per misurarsi. Situazioni in cui scoprire il proprio coraggio o la propria vigliaccheria, il proprio altruismo, o l’egoismo e via dicendo.

La società contemporanea cerca, fornendo il maggior numero di agi possibili a chi può permetterseli, ogni occasione per non portarci a misurare noi stessi.

Ma io vengo dalle esperienze di mio padre che invece di queste occasioni ne ebbe molteplici. Lui aveva vent’anni durante la seconda guerra mondiale. Aveva i nazisti in casa. Quelli veri, con le armi vere e quella loro simpatica caratteristica di dominare l’Europa. E in quegli anni (anni che poi sono diventati i racconti della mia famiglia) ha dovuto scegliere: Essere coraggioso o non esserlo? Aiutare qualcuno rischiando il proprio culo o proteggere se stesso? Centinaia di situazioni che lo hanno portato al confronto con il proprio sangue, con la paura e, immagino, gli istinti più bassi dell’animo umano.

E poi sono nato io, pieno boom economico degli anni sessanta. Ma io adoravo le storie di mio padre e, crescendo, non vedevo l’ora di vivere qualcosa di simile e di poter scoprire di che pasta ero fatto.

Per fortuna non arrivarono guerre a offrirmi un terreno di confronto, e, per sfortuna, me ne costruii di miei, con l’aiuto di droghe e scelte autodistruttive, mettendomi in ogni guaio possibile e rischiando tutto quello che potevo rischiare (nei limiti di un vigliacco, chiaramente).

Ecco, credo che da questa necessità di mettersi alla prova venga la mia passione per i racconti di formazione.

Idee per un nuovo lavoro?

Tutte. Nessuna. Dipende dai giorni