GUERRIGLIA – Dialoghi d’arte contemporanea emergente nei suoi contesti di r-esistenza

*4 – Roma – Alessandro Vizzini

Alessandro Vizzini (Cagliari 1985), vive e lavora a Roma, focalizza la sua ricerca sul concetto di paesaggio come esperienza visiva caratterizzante che predispone le potenzialità dell’immaginazione.

-

Come descriveresti il tuo rapporto di r-esistenza con Roma, città in cui vivi e lavori?

Emotivo. È una città bellissima che pretende molto in cambio. Ti costringe a guardarla ad ammirarla e questa appariscenza mi ha sempre provocato molta introspezione. Il rapporto serrato tra interiorità ed esteriorità mi ha portato ad un approfondimento su come le immagini siano riflesso di questo dialogo. In un contesto del genere, in cui i livelli di visione sono molteplici e paralleli anche le normali percezioni temporali subiscono delle alterazioni, proiettandoti fantascientificamente in una sorta di personale multiverso. Roma mi permette di vivere in dimensioni diverse, mi sento come un viaggiatore in uno stesso luogo.

-

L’analisi del territorio in cui operi è parte integrante della tua ricerca. Partendo dalla Sardegna, tua regione d’origine, passando per Roma e per le tue esperienze a Barcellona, l’Islanda e Berlino che tipo di legami instauri di volta in volta col contesto in cui operi? Che valore senti di poter loro assegnare?

Mi sono accorto solo negli anni che questo aspetto era radicato nel mio lavoro e la fonte ovviamente va ritrovata nelle mie origini. Andare via da un’isola ti lascia dei segni indelebili. Prima di trasferirmi, ad esempio per gli spostamenti di tutti i giorni, le macchine e i motorini mi permettevano di osservare il paesaggio, per lo più naturale, a velocità più o meno elevate. Arrivato a Roma, le lente e quotidiane passeggiate tra le architetture della città hanno sostituito quegli stimoli visivi precedenti con dei nuovi. Una cosa importante del confrontarsi con i vari luoghi con cui ti relazioni è sicuramente la sedimentazione; gli aspetti emozionali e psichici che intervengono, agiscono con dei tempi differenti. La necessità del tempo come fattore di trasmutazione è alla base della mia ricerca. Sento di identificare i vari luoghi, come degli spazi composti di forme e sensazioni tali da influenzare la mia psiche e conseguentemente la mia vita. Il mio lavoro è semplicemente un riflesso di quello che guardo e come, solo attraverso un meccanismo molto complicato composto da diversi fattori.

-

Nella tua ricerca si trovano spesso coniugate insieme natura e architettura, temi che ancora troppo spesso vengono intesi come complementari ma separati. In che modo e con che obiettivi operi con la loro fusione? Quanto ha influito la vita a Roma in questo processo?

Ho iniziato a parlare di natura e delle mie radici parallelamente a quando ho iniziato ad appassionarmi maggiormente all’architettura. È successo in un periodo in cui ero molto preso da alcuni studi sulle modanature e le decorazioni architettoniche in generale, ripresi dai primi anni di Accademia. Essendo ossessionato dalle forme, come nel più spontaneo e immediato gioco dei bambini, del riconoscerle o immaginarle nelle nuvole o nelle rocce, l’architettura mi ha permesso di ritrovare quel modo di guardare le cose. Nelle decorazioni, negli elementi architettonici ho perciò ritrovato dei paesaggi familiari, creando delle opere che potessero essere un ponte tra questi due elementi. La pratica dell’osservazione è nata da Roma, è passata per i posti che ho visitato e mi ha riportato alle mie origini, ma senza questa città probabilmente non si sarebbe sviluppata in quello in cui poi si è consolidata come una sorta di contemporanea e personale reinterpretazione del concetto situazionista della psicogeografia, che mi ha soprattutto svelato l’aspetto più caratterizzante del mio lavoro.

-

Che ruolo ritieni possa avere oggi il mito, inteso come narrazione di una memoria da cui deriva inevitabilmente il presente?

Credo sia sempre presente, nei miei lavori l’utilizzo che ne faccio è spesso evocativo ed è al servizio delle forme, o forse viceversa. Fatto sta che quelle stesse forme non avrebbero ugual potenza se non portassero una propria memoria narrativa. L’immaginazione derivata da una narrazione attraverso una scultura, è libera alle reinterpretazioni di ognuno, mediante quegli stessi input che hanno portato alla creazione dell’opera. Tento con i miei lavori di innescare infinite possibilità di letture a seconda di chi la guarda. Il mito perciò credo sia frammentabile, si ramifica, può essere volatile, malleabile o ancora meglio direi plasmabile. I tempi cambiano e tutto si relaziona al momento che si vive, il mito reagisce di conseguenza e si trasforma in continuazione.

-

Che visione hai del nomadismo contemporaneo? Un tentativo di lasciarsi le proprie origini alle spalle o una semplice esigenza di scoperta?

La prima volta che sono partito probabilmente il mio intento era di cercare di fare entrambe le cose, ma poi è stata l’esigenza di scoperta a prevalere, la ricerca mi ha portato a muovermi, la curiosità e la voglia di vedere cose nuove è alla base di questo lavoro. Ho comunque capito che le radici non ti lasciano mai, anzi più ti sposti più si ritorna alle origini, lo spostamento aiuta a rafforzare ancora di più questo tipo di legame. È ovviamente fondamentale un certo tipo di nomadismo. Per me comporre una struttura solida e identitaria ha significato avere chiaro in mente da dove provenivo, ma mi ci è voluto un grande distacco per comprenderlo.

-

Passato e futuro, tradizione e innovazione, memoria e ricerca: dualismo presente nei tuoi lavori sia dal punto di vista concettuale che formale. Come sviluppi il contatto con i materiali, le tecniche e le tecnologie a cui ti approcci?

I materiali, le superfici, le forme e le tecniche che utilizzo hanno sempre una ragione d’essere. Provo a ricreare delle dinamiche che interpretino quello di cui ho fatto esperienza, dal richiamo e dalla simulazione della natura alle tecniche tradizionali che spesso vengono modificate e alterate al fine di trovare dei nuovi risultati. Ho raggiunto una continuità quasi naturale nella costruzione pratica del lavoro, che ovviamente concerne anche l’aspetto teorico, che è però sottoposta a delle mutazioni che lasciano tanti possibili sviluppi.

-

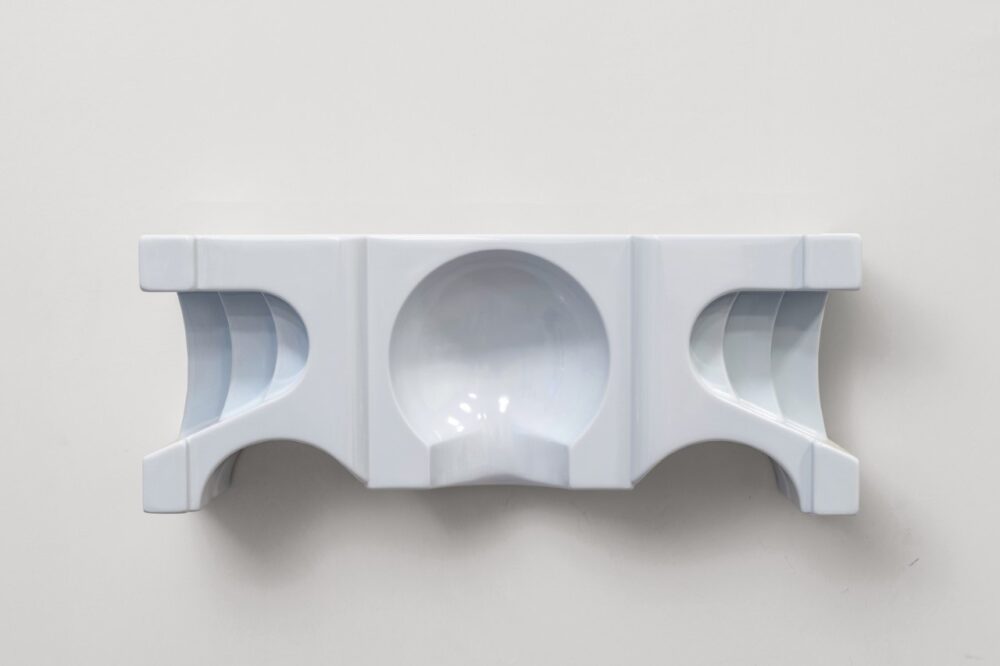

In Ignoto scultore meridionale (0001), 2019, il titolo della scultura è l’anonimo appellativo di un altro autore. Che ruolo assegni quindi all’opera? E a chi la fruisce?

In quest’opera il titolo è quasi una presentazione. L’assenza di un’identità precisa dell’autore del bassorilievo da cui ho preso la didascalia mi ha incuriosito, così come la localizzazione geografica descrittiva che ha stimolato una possibile immedesimazione e ancor più interessante è stato il soggetto raffigurato: Giona e il mostro marino. L’interpretazione che ne ho ricavato è diventata complessa ma allo stesso tempo molto chiara. L’uomo che viene ingoiato dal mostro, cambia punto di vista, portando un ribaltamento della visione che nella mia scultura equivale ad una trasposizione di due elementi opposti tra loro: protomi di animali marini e poggiatesta. Quando guardo i soggetti che poi rielaboro, non ho subito consapevolezza che saranno loro i protagonisti del lavoro, ma aspetto che, come in una sorta di catarsi (e come nel momento i cui sono stati avvistati, in questo caso ad esempio vengono colti nell’istante appena fuori dall’acqua) riaffiorino e che trasmettano quelle potenzialità necessarie allo spettatore per compiere un’autonoma e personale immedesimazione visiva.

-

Aggiungere al vuoto o togliere dal pieno?

Solitamente tolgo dal pieno. Preferisco sempre portare alla luce un’immagine dalla materia già esistente.