Le Biennali dei curatori: ciò che rappresentano e ciò che non rappresentano. “Fare Mondi”, diretta da Daniel Birnbaum (2009). Seconda puntata: la scena italiana

Dopo aver trattato la mostra centrale curata da Daniel Birnbaum e dopo esserci soffermati su alcuni padiglioni nazionali, in questa seconda puntata andremo a vedere in cosa consistette il contributo dell’arte italiana in quell’edizione della Biennale per soffermarci velocemente anche su quello che era il contesto del nostro paese. Per affrontare adeguatamente questa parte rimandiamo ad una terza e ultima puntata il “gioco” di immaginare una sorta di ipotetica Biennale Internazionale alternativa.

LA SCENA ITALIANA NELLA MOSTRA INTERNAZIONALE

Considerati gli sviluppi recenti, quell’edizione vide una discreta partecipazione di artisti italiani in un numero che oggi suonerebbe invidiabile. Come già accennato Birnbaum aveva avuto qualche occasione per avvicinarsi alla scena italiana dato che aveva collaborato ad una precedente Biennale diretta da Francesco Bonami e in seguito curato la mostra “50 lune di Saturno” a Torino. Il risultato fu che, per la parte di sua competenza, selezionò 10 artisti italiani. A questi vanno poi aggiunti i 20 artisti scelti da Luca Beatrice e Beatrice Buscaroli per il Padiglione Italia, per un totale di trenta. Gli artisti italiani di Birnbaum erano: Rosa Barba, Massimo Bartolini, Simone Berti, Roberto Cuoghi, Gino De Dominicis (morto nel 1998), Lara Favaretto, Alessandro Pessoli, Michelangelo Pistoletto, Pietro Roccasalva, Grazia Toderi.

In una conversazione con Basualdo, pubblicata su Flash Art International nel numero di maggio – giugno 2009, Birnbaum accenna all’importanza della figura di De Dominicis senza la quale il lavoro di alcuni giovani artisti italiani, che ne sono stati influenzati, non sarebbe del tutto comprensibile. Birnbaum cita come esempi Roccasalva e Pessoli, anche se per la verità invece del secondo sarebbe stato più giusto citare Cuoghi, che sulle tracce di De Dominicis aveva tratto spunti, con l’opera “Pazuzu” del 2008, dall’antica civiltà mesopotamica. Pessoli nella mostra invece presentava dei lavori in stile neo – espressionista la cui gestualità era ben lontana dall’approccio pittorico di De Dominicis, piu decantato e sintetico. Inoltre i soggetti di Pessoli riprendevano i temi dell’iconografia cristiana, culturalmente e religiosamente diversi dal modello della mitologia sumerica che Dominicis adottava in rifiuto alla condizione temporale, mentre il cristianesimo come si sa, si giustifica e si dispiega secondo una prospettiva storica e rispetto agli antichi inaugura la civiltà fondata su un’idea di sviluppo progressivo.

Molto emblematicamente la partecipazione italiana arrivò in rotta di collisione con la mostra di Birnbaum proprio a partire da De Dominicis: a poca distanza dall’inaugurazione la sua gallerista Lia Rumma ritirò l’opera esposta, “Senza titolo” del 1986, perchè le condizioni in cui era esposta “erano indecenti”. Il dipinto, una tempera e acrilico su legno di cm 105 x 335, era stata collocata nel Padiglione dei Giardini e Lia Rumma dichiarava: “Nel montaggio deve aver subito degli scossoni, di fatto uno strato di polvere e segatura cancellava in buona parte l’immagine. Messo lì con sciatteria, il pubblico lo guardava incredulo: un autore italiano cosi importante trattato cosi dalla Biennale italiana. Era un’offesa per tutti. L’ho fatto staccare e me lo sono fatto riconsegnare. Era il minimo”.

Quali che furono le ragioni delle circostanze concrete, forse semplicemente accidentali, è però rimarchevole che il problema si sia verificato proprio con un autore notoriamente polemico con il sistema dominante dell’arte internazionale. La poetica di De Dominicis era basata su un’idea di mistero e di un’abissalità atemporale che comportavano un rifiuto radicale del sociologismo multidisciplinare imperversante nelle grandi rassegne: anche se la sua opera fu mal esposta solo per sciatteria è vero che il discorso del suo autore non poteva non entrare in conflitto con la visione di Birnbaum, fondamentalmente basata su una trasparenza logica delle modalità costruttive – operazionali delle opere. In questa tenzone De Dominicis, riaffermava postumamente l’eredità viva del Realismo Magico contro la versione aggiornata di un empirismo mortifero e meccanico.

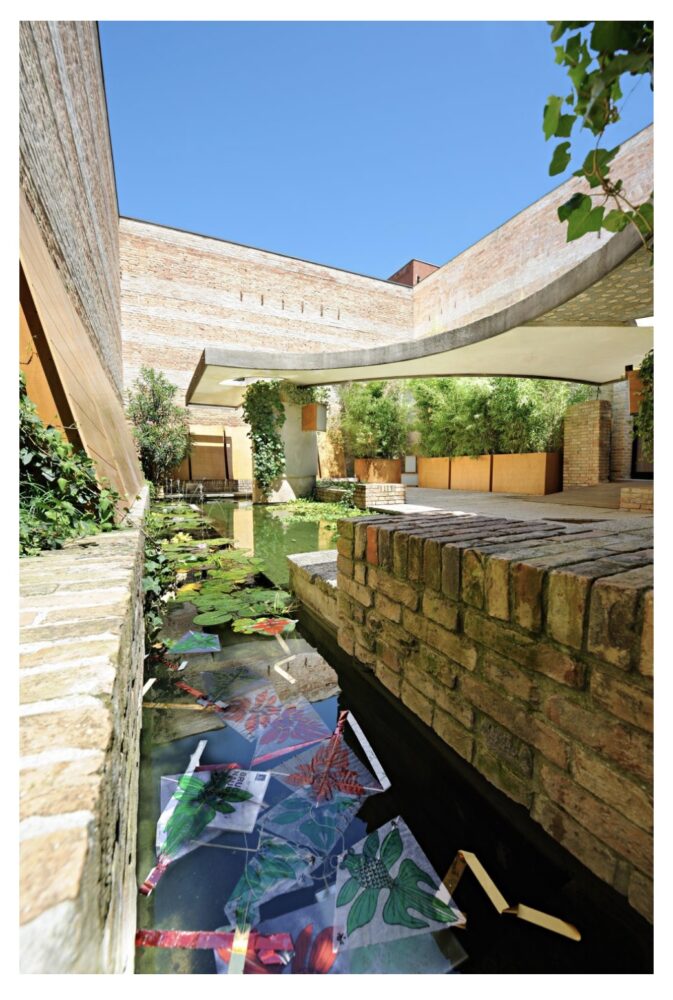

All’interno dell’esposizione le opere degli italiani certo non spiccarono e comunque non raggiunsero la visibilità di un Saraceno o di uno Starling. Il lavoro di Rosa Barba, con i suoi proiettori usati come sculture ad occupare lo spazio, riecheggiava lo schematismo di certe installazioni rudimentali degli anni 70. La “palude” allestita da Lara Favaretto nel giardino dell’Arsenale era semplicemente incongrua e faceva poco effetto. Le installazioni di Bartolini nello spazio educational non riuscivano a sollecitare molto altro oltre che un generico senso ludico ma sembra riscossero in effetti un certo interesse da parte dei bambini che visitarono la mostra. I disegni di Berti, anch’essi anomali all’interno della mostra, rimanevano un po’ sordi ed involuti.

Roccasalva con una semplice serie di quadri rielaborava, tentando di renderla enigmatica, un’effige che richiamava l’ascensorista interpretato da Tim Roth in un noto film, personaggio in eterno movimento tra i piani ma immobilizzato sempre nello stesso edificio. Grazia Toderi riproponeva una consumata versione di una vista planetaria estraniata con notturni di luci viste a distanza.

Cuoghi, occupando lo spazio progettato da Scarpa, riusciva a giocare una partita sua puntando su una translitterazione temporale, eccentrica nell’economia della mostra, rielaborando con una curiosa installazione sonora dalle modalità estranianti una canzone cinese da cabaret degli anni quaranta, “Mei Gui”, mal tollerata nel periodo della Rivoluzione Culturale. Il lavoro porterà a Cuoghi una menzione speciale della giuria.

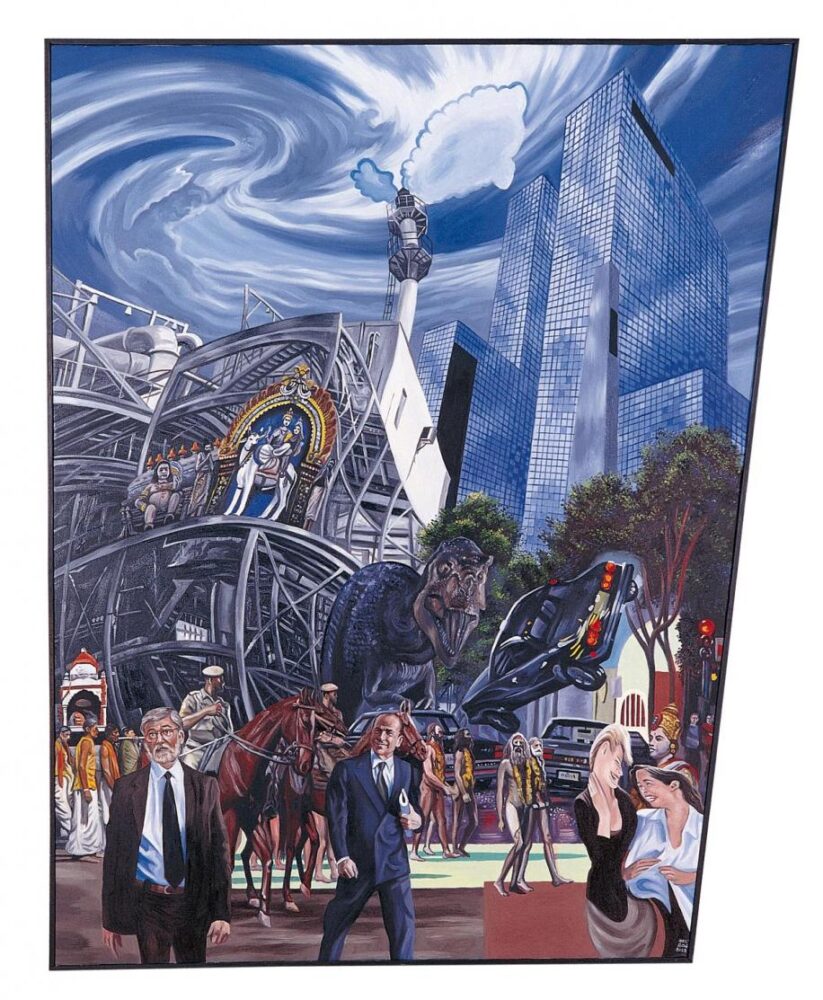

Il già citato intervento di Pistoletto, che di persona, all’inaugurazione, infrangeva teatralmente una disposizione di specchi in uno degli spazi dell’Arsenale, non aggiungeva molto al suo ben noto approccio critico alla Rappresentazione ma era più nuovo, forse, nella validazione entusiastica del pleonasmo. Su Artforum di settembre, Thomas Crow commentando l’azione di Pistoletto sembra ironizzare: lo scenario di 22 grandi specchi infranti, con cornici ornamentali dorate, e lo stretto passaggio di uscita che i visitatori devono infilare in mezzo alla stanza, più che ricordargli De Mille o Spielberg gli sembra riecheggiare Fellini.

LA SCENA ITALIANA NEL PADIGLIONE NAZIONALE

Nel complesso, come si diceva, la presenza italiana nella mostra centrale non spiccava e non ottenne particolari menzioni, ma in compenso, sulla stampa nazionale, qua e là più di qualche frecciata fu riservata al Padiglione Italia di Beatrice e Buscaroli. Fin dall’inizio si sviluppò una certa polemica, che non è oggi facile ricostruire obiettivamente. La nomina di Luca Beatrice e Beatrice Buscaroli assunse da subito i connotati di un’investitura per affiliazione politica. Ma è giusto ricordare che in ogni caso, anche in tutte le edizioni precedenti e ancora oggi, le nomine dei curatori del Padiglione Italia della Biennale partono dal Ministro di turno. Nominalmente il salotto buono dell’arte contemporanea italiana ha il cuore che batte a sinistra e la cosa che infastidiva alcuni era soprattutto il fatto che un governo di destra nominasse un curatore come Luca Beatrice, senza dubbio il più conosciuto dei due, che non solo non aveva mai nascosto le sue preferenze politiche ma che, pur torinese, aveva fatto una carriera al di fuori di quelle correnti, scelte e appartenenze che proprio in Torino avevano avuto una delle loro basi propulsive. Quindi intrecciate alle motivazioni politiche erano presenti forti conflitti all’interno del nostro sistema artistico.

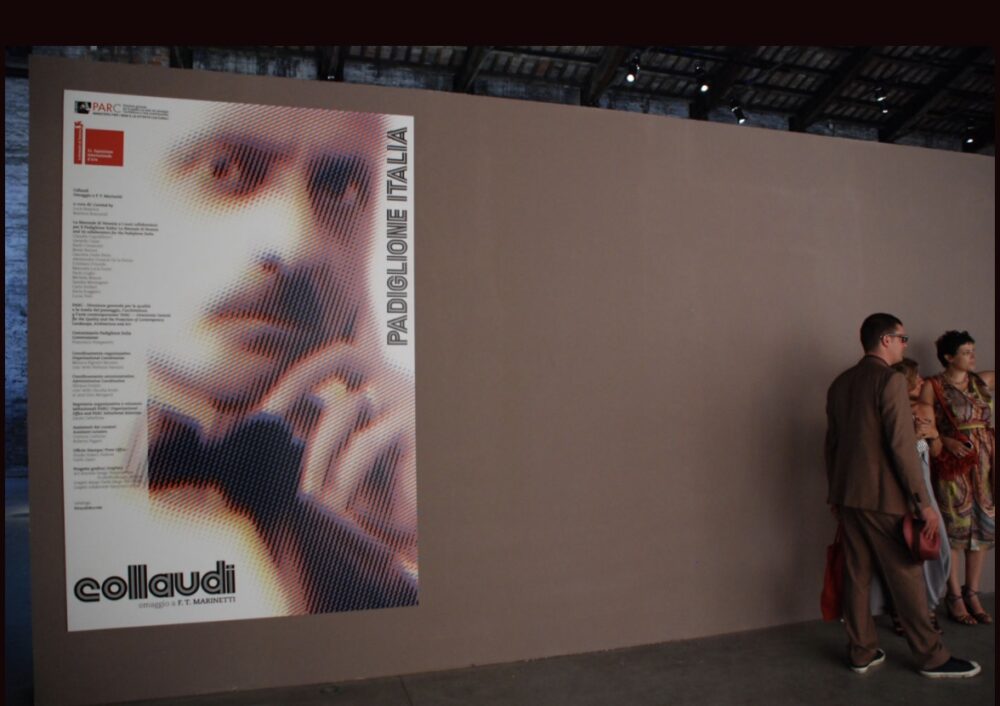

Allo stato dei fatti lo spazio dell’arte italiana alla Biennale negli anni precedenti si era progressivamente contratto: se tra anni 80 e 90 ai nostri artisti era ancora riservato ampio spazio nel Padiglione Centrale dei Giardini si era arrivati, con un’edizione curata nel 1999 da Harald Szeeman, alla soppressione del Padiglione Italia in nome di un utopico spirito cosmopolita che però lasciava intatti tutti i padiglioni delle altre nazioni, compresa la Svizzera. Così il Governo di Destra di quell’anno si adoperò a promuovere i valori culturali nazionali e ci furono varie mostre dedicate al Futurismo. Un’altra iniziativa fu quella di ampliare lo spazio del Padiglione Italia raddoppiando quello assegnato nel 2007. Con una mossa originale Beatrice e Buscaroli decisero di cavalcare l’onda e intitolarono il Padiglione “Collaudi”, dedicandolo al Futurismo, “in linea con le più importanti celebrazioni tributate quest’anno al principale movimento artistico italiano del Novecento”.

Gli artisti invitati furono Matteo Basilè, Manfredi Beninati, Valerio Berruti, Bertozzi e Casoni, Nicola Bolla, Sandro Chia, Marco Cingolani, Giacomo Costa, Aron Demetz, Roberto Floreani, Daniele Galliano, Marco Lodola, MASBEDO, Gian Marco Montesano, Davide Nido, Luca Pignatelli, Elisa Sighicelli, Sissi, Nicola Verlato, Silvio Wolf. Quasi tutti gli artisti scelti avevano percorsi che difficilmente si potrebbe far derivare da una qualche ascendenza futurista e nella mostra che ne risultò poco fecero per sintonizzarcisi.

I risultati furono condizionati dall’allestimento con ambizioni d’effetto, molto criticato per le luci basse per far risaltare le opere illuminate e per le pareti marroni, da qualcuno definito “da Telemarket”, e dall’eccessivo affollamento che riduceva la portata dei singoli autori, alcuni dei quali presentatisi con lavori non eccelsi nella loro stessa produzione. Diversi dei quali più consoni ad una fiera commerciale di secondo livello che ad una Biennale. Sulla stampa internazionale se ne parlò poco malgrado il fatto che nel padiglione fossero presenti autori molto conosciuti nel mercato italiano: da questo si vedeva bene come anche questo settore dell’arte italiana fosse scollegato dal cosiddetto sistema dell’arte internazionale e che l’occasione della ribalta non diede i frutti sperati e nemmeno riuscì a rivestire un ruolo di controbiennale.

Le perorazioni di orgoglio nazionale di Luca Beatrice ebbero l’effetto di rinforzare l’etichettatura del Padiglione come una creatura della destra al governo e alcuni ebbero gioco facile a regolare quelli che forse erano vecchi conti in sospeso e conflitti frequenti dell’ambiente artistico nostrano, frammentato endemicamente in bande. Dall’inizio degli anni 90 nei settori più ispirati ad una visione internazionalista dell’arte albergava non sottaciuta una forte ostilità alla pittura (che per certi versi dura tutt’ora anche se oggi la situazione si è ulteriormente frammentata e le contrapposizioni tra arte Povera e Transavanguardia possono appassionare i cultori della storia passata ma non l’attualità). Mentre Luca Beatrice aveva lavorato molto con le gallerie che invece continuavano ad esporla.

Non citerò tutte le varie critiche, molto dure, che da più parti arrivarono. Barbara Casavecchia scrisse una sapida recensione per il numero di ”Frieze” di settembre spiegando al pubblico inglese, che nulla sapeva dei meandri della situazione italiana, come erano andate le cose. Menzionò ironicamente il libro scritto dal Ministro Bondi intitolato “ Io, Berlusconi. Le donne, la poesia” e i suoi rapporti di amicizia con lo scultore Pietro Cascella, autore tra le tante cose di una sorta di mausoleo in marmo per una villa di Berlusconi . Ex comunista pentito, Bondi sarebbe stato introdotto dallo stesso Cascella a Berlusconi e da qui ne divenne il fedele e talvolta farsescamente mieloso segretario. Nominato Ministro della Cultura del terzo Governo Berlusconi, Bondi elesse a supermanager dei Musei Italiani uno dei dirigenti di Mc Donald Italia.

L’annuncio di Bondi della nomina di Beatrice e Buscaroli a curatori del Padiglione italiano è descritto dalla Casavecchia come un attacco all’egemonia di sinistra nell’arte italiana, contro i padri nobili degli anni 60 e 70 da parte di una nuova generazione che tenta di saldare i legami con la Transavanguardia, avversaria dell’Arte Povera. Casavecchia non manca di notare il prevedibile tributo a Cascella, morto l’anno precedente, con un evento collaterale dedicatogli in occasione della Biennale e organizzato sotto gli auspici del Ministero. Per la cura della mostra, oltre ai nomi di Beatrice e Buscaroli, c’è per la verità anche quello di Crispolti che, se dobbiamo essere onesti, si fatica però a identificare come un personaggio di destra. Descrivendo Luca Beatrice e Beatrice Buscaroli ai lettori di Frieze, Casavecchia ne elenca le collaborazioni con giornali berlusconiani, uno dei quali, “Il Domenicale”, era pubblicato da Marcello Dell’Utri, e i loro impegni di docenti.

Si scordava però di dire che se la Buscaroli era quasi una sconosciuta, Luca Beatrice era molto noto in Italia non perchè scriveva su “Libero” (per anni aveva scritto anche su “Flash Art”) ma perchè, piaccia o meno, era probabilmente il critico curatore più attivo d’Italia con centinaia di mostre ed eventi, belli o brutti che siano, e il rappresentante più intraprendente di un certo sistema artistico nazionale, fatto di gallerie, strutture ed artisti avulsi dalle tendenze e i discorsi della realtà internazionale ma molto presenti, in un modo ancora “artigianale” e anche provinciale, nel territorio peninsulare. Andando al succo del discorso Barbara Casavecchia notava come l’atmosfera di compulsorio ottimismo tipico dell’era berlusconiana fosse però solo in piccola parte presente tra le opere del padiglione, che piu che “passatista” aveva qua e là accenti di pessimismo, che lei vedeva nei lavori di Bertozzi & Casoni, Marco Cingolani ed Elisa Sighicelli.

Diedrich Diederichsen, critico prolifico ed esperto di musica, nel suo commento alla Biennale pubblicato su Artforum di Settembre nota come la Biennale di Birnbaum, a parte lo spazio della Djurberg, non abbia il suono tra i suoi protagonisti principali. Altra eccezione, ma per lui tutt’altro che positiva, il volgare suono da sax soprano che ha sentito uscire dal “Padiglione di Berlusconi”, descritto lapidariamente e duramente come un abominio indicibilmente reazionario e un “tentativo” di Padiglione, piuttosto che un Padiglione vero e proprio.

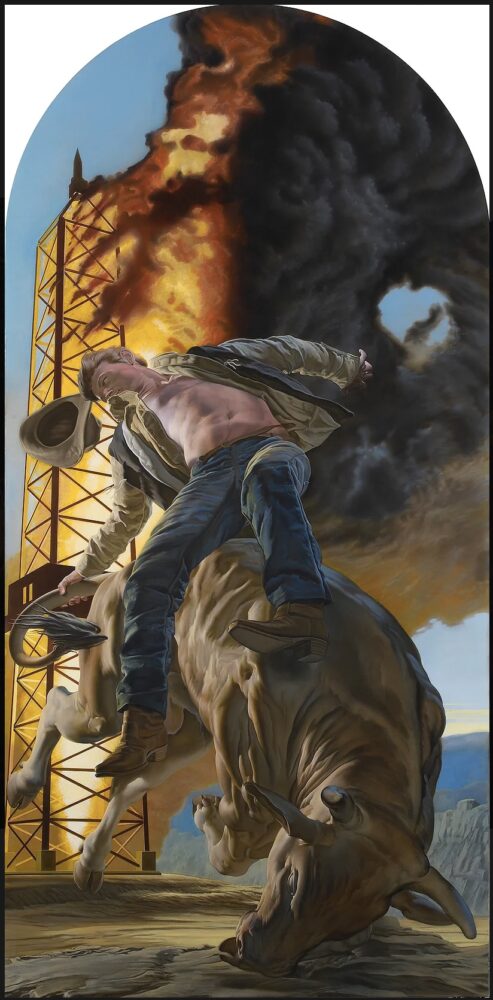

Su Exibart di quei giorni, Barbara Reale lamenta l’allestimento che penalizza gli sforzi di diversi artisti, Cingolani e Verlato in primis, che hanno presentato opere impegnative. Chia, troppo uguale a sé stesso, Montesano poco concentrato alle prese con un allestimento tridimensionale al quale sarebbero state preferibili poche opere più finite, sotto tono Galliano e Sighicelli. Lodi invece per Basilè e Masbedo.

Ma in tutto questo la vera Corrida la organizzò “Flash Art” nel numero di agosto settembre con un‘ intervista che potremmo definire senza esclusione di colpi tra il direttore – editore Giancarlo Politi e Luca Beatrice, sotto il titolo “Padiglione Italia: prova generale di ordine nuovo”. Si parla schiettamente fin dall’inizio: Politi accenna da subito alla cattiva accoglienza immediatamente tributata alla nomina dei curatori e aggiunge: “Lo sai che ogni collaboratore di Flash Art si è rifiutato di recensire la tua Biennale?”. Riferendosi alla piccata autodifesa pubblicata da Beatrice su “Libero”, Politi gli chiede se si senta come il nuovo Bottai in un gruppo di “Nuovi ordinatori dell’arte” che comprenderebbero lui, il ministro Bondi e Gino Agnese, nuovo presidente della Quadriennale.

Gli rimprovera le sue simpatie, oltre che per “il gesuita” Agnese, per Vittorio Sgarbi. “Non ti sembra che l’approssimazione e il qualunquismo di Berlusconi stiano invadendo anche il mondo dell’arte e della cultura?”. Beatrice è altrettanto schietto, se non di più, e maltratta senza giri di parole diversi suoi detrattori. “La Biennale di Venezia è la mostra delle mostre. Dirigere o curarne una parte, soprattutto la rappresentanza italiana, scatena un sentimento di invidia che si trascina dietro critiche feroci per diritto acquisito (…) Fin dal giorno della nostra nomina (…) siamo stati oggetto di una caccia all’uomo (e alla donna) senza precedenti”. Beatrice dice di accettare le critiche come inevitabile parte del gioco, ma sa valutare però da dove vengono: parla di un conformismo diffuso, di “critici della mutua”, dell’ignoranza diffusa in quella categoria denominata “dei giovani curatori o curatori indipendenti”.

Rivendica di aver aperto un varco per i nostri artisti e di aver riportato al centro del problema il Padiglione Italia. Nega di voler mettere all’indice qualcuno ma solo di permettere a tutti gli attori della scena italiana di potersi esprimere in nome del pluralismo culturale e riguardo ad Agnese ricorda come questo (ricordiamo: allora politicamente vicino all’Alleanza Nazionale di Gianfranco Fini) nominò alla Quadriennale pure critici e curatori notoriamente di sinistra, senza preclusioni. Nello scambio di battute si capisce che alcuni detrattori abbiano bollato le scelte della mostra al Padiglione Italia come un generico “ritorno alla figurazione”, dove la “figurazione” assumerebbe connotati di destra e tutto quello che non è figurazione di sinistra, secondo certi cliché di importazione.

Per Beatrice invece il nuovo conformismo è il ’68, ormai istituzionalizzato, e la vera rivoluzione è stata la Transavanguardia alla fine degli anni 70. Birnbaum invece è un tipico rappresentante del protestantesimo iconoclasta. “A mio avviso la radice italiana sta soprattutto nell’immagine, romantica, nostalgica, evocativa del naufragio, consapevole della propria grandezza ma anche dei propri limiti”. Qui Beatrice arranca: la tematica della “crisi dei valori” sembra tingersi di sentimentalismo e dopotutto l’Italia è infatti il paese del Festival di Sanremo. La cosa però stride con l’adozione del tema del Futurismo, che nostalgico non era. Birnbaum in questo è più futurista di Beatrice, che in nome del pluralismo culturale apre la stura alle emozioni senza spessore di pensiero. Quando all’inverso però Birnbaum pensa troppo rigorosamente. Dilemmi insolubili?

L’intervista – confronto termina con la questione degli artisti invitati. Politi fa notare che si dice che le scelte di Beatrice sono di uno “che tiene famiglia” e che si giustificano nelle gallerie private. A questo Beatrice risponde che lui ha una famiglia come ce l’ha Politi stesso, oltre che dei collaboratori regolarmente pagati e che gli artisti invitati sono il frutto di un lavoro e di collaborazioni lunghi anni e che non poteva certo tradire: non poteva certo lasciare a casa Chia, Montesano e Lodola e nemmeno Cingolani, Galliano e Pignatelli che sono stati suoi compagni di viaggio fin dagli inizi: ”Questa è la mia famiglia, i miei amici, gente che merita di essere rispettata per il lavoro che ha fatto e non volgarmente insultata da qualche tuo collega idiota”.

La mancanza di un vero dibattito e di una vera critica in Italia sono in parte giustificate da questo clima sottostante di lotte intestine al sistema dell’arte: non stupisce che molti preferiscono non esprimersi per non essere travolti in guerre tra bande di questo tipo. Per chi scrive è davvero difficile parteggiare per uno o l’altro e ancor meno ci sentiamo di dire che gli artisti italiani scelti da Birnbaum siano per forza meglio di quelli scelti da Beatrice e Buscaroli perché questi “internazionali” e gli altri solo “nazionali” o viceversa meglio questi ultimi perchè più ”nazionali”. Quello che è lampante è che in tutto questo i criteri di giudizio siano semplicemente secondari rispetto ai rapporti di forza e di appartenenza. È altrettanto chiaro che, considerata la congiuntura economica che si apre in quel periodo, quando la coperta si accorcia il tasso di litigiosità si innalza.

“ITALICS” DI FRANCESCO BONAMI

Polemiche simili, se non addirittura più intense, si erano avute infatti meno di un anno prima con la mostra “Italics – Arte italiana tra tradizione e rivoluzione 1968 – 2008”, curata da Francesco Bonami: un resoconto puntuale dei vari interventi richiederebbe un intero articolo a parte. La mostra, tra le prime della neonata Fondazione Pinault a Venezia, riprendeva in una nuova chiave altre rassegne che precedentemente si erano fatte sull’arte italiana del dopoguerra. In questo caso si sceglieva una data di partenza più ravvicinata scegliendo come punto di partenza l’anno cerniera del 1968.

Rappresentando in quel momento, insieme a Massimiliano Gioni, una nuova generazione di curatori italiani di livello internazionale che andava a smarcarsi dal duopolio Celant – Bonito Oliva, Bonami si teneva equidistante dai modelli che lo avevano preceduto: in parte si capiva come la sua posizione fosse distante dagli ideologismi degli anni 60, nei quali si era sviluppata l’Arte Povera, e che però allo stesso tempo la Transavanguardia e il ritorno italiano alla Pittura degli anni 80 fosse un fenomeno che per lui, considerata l’evoluzione dell’arte internazionale, non aveva rispettato le premesse: “Anche se la Transavanguardia, alla sua nascita, fa sperare in un recupero innovativo della pittura, l’innovazione è destinata a essere ingoiata da un mercato dell’arte bulimico e da una critica autoreferenziale e marginale che, anziché sviluppare l’idea di un luogo, l’Italia, come fabbrica di genialità internazionale, ripiega sulla catastrofica idea del genius loci, ovvero del genio locale che ancora una volta viene protetto esclusivamente dalla comunità chiusa del paesello d’origine e che finisce per trasformarsi nello scemo del villaggio, nell’eterno vitellone”.

Disinvoltamente Bonami tentò di non realizzare una mostra banale con i soliti noti e animò la lista dei partecipanti con presenze che irritarono i due schieramenti avversari ma che potessero davvero dare un quadro di quale fosse la situazione italiana complessiva, nel bene e nel male: da qui i ripescaggi di personaggi conosciuti ma poco ortodossi, per mostre del genere, e altri poco rilevanti: Annigoni, Clerici, Guttuso, Emblema, Melani, Ferroni, Nespolo, Ariatti, ecc.

In compenso tra gli assenti c’erano Afro e Dino Basandella, Zigaina, Music, Scanavino, i Pomodoro, Pozzati, Agnetti, Paladino. Diverse opere di alcuni autori particolarmente in vista furono giudicate poco rappresentative, sia tra quelli più innovativi che tra quelli ritenuti meno attuali. Negli scritti in catalogo, oltre alle larvate critiche all’involuzione della Transavanguardia, non si poteva non notare una certa presa di distanza dai movimenti politici degli anni sessanta e settanta: “L’arte italiana, come gran parte della società, è stata violentata dal fondamentalismo politico che ne ha soppresso gli istinti internazionali più forti. Mentre nel resto d’Europa si costruivano musei, in Italia si pensava ad altro. Quando negli anni 60 l’economia avrebbe consentito di investire in infrastrutture museali, nessuno ha mosso un dito o investito una lira. Poi è arrivata la crisi e il ratto della politica si è consumato a spese della cultura, ma la violenza peggiore stata fatta all’arte contemporanea”.

La ricostruzione storica di Bonami lascia perplessi: è stringata e mescola troppi ambiti diversi. A leggerla così verrebbe da pensare che allora anche lo statuto dei lavoratori ottenuto nel 1968 fosse una violenza alla società e una perdita di tempo per l’avvenire dell’arte contemporanea. Per il resto il quadro che Bonami dà della società italiana è poco lusinghiero dato che la descrive, in parte anche giustamente, come pervasa da varie forme di familismo. Anche qui però viene da pensare che la giusta denuncia del familismo finisca per definire tale qualsiasi forma di struttura ideologica o di struttura logica, compreso qualsiasi forma di impegno politico. Pure nella mostra realizzata poi, nel 2012, “Addio anni 70, Arte a Milano 1969 – 1980”, Bonami era stato rimproverato di aver dipinto gli anni 70 in modo totalmente negativo come se “gli anni di piombo“ li rappresentassero in toto e come se in realtà non ci fossero stati anche ben altri fermenti.

In ogni caso il primo a chiamarsi fuori dalla mostra “Italics” era stato un “sessantottino” come Kounellis, seguito da Melotti tramite i suoi eredi, che ritenne la scelta dei nomi troppo ecumenica e dove si mescolava il contemporaneo “vero” con quello soltanto anagrafico. Bonito Oliva su “Il Corriere della sera” fu durissimo: “Il vero critico non deve mai servire al potere, deve essere sempre un elemento di disturbo; oggi il critico e il curatore di successo, invece, sono solo servi del potere e sparecchiano come camerieri. Sono, appunto, filippini della critica. Un nome? Frankie Bonanima, visti i cadaveri, da Annigoni a Guttuso, che ha recuperato per la mostra ‘Italics’. La lista di quelle opere può essere definita in un solo modo: indecente”. Bonami rispondeva: “Germano Celant e Achille Bonito Oliva sono come la Democrazia Cristiana e il PSI durante la prima Repubblica: hanno controllato il sistema dell’arte. E oggi c’è il tentativo di bloccare qualsiasi cosa che non sia sotto la loro egida, qualsiasi cosa diversa, non dico rinnovamento, troppo abusato. Dico solo che si vuole bloccare qualsiasi cosa che aiuta ad andare avanti“.

Se Celant a settembre si riprometteva di visitare la mostra prima di esprimere un giudizio, a ottobre sull’Espresso scriveva: “Bonami si comporta da collezionista, o meglio da amatore dell’arte (…). Una sequenza di stanze stanzette arredate secondo il piacere personale che certamente non rappresentano le tematiche, forti o deboli, della cultura artistica in Italia (…). Il ‘metodo Bonami’ distrugge ogni dispositivo problematico e politico, formale e analitico rispetto al reale e all’arte. Svuota le energie vitali e storiche degli artisti, per sottoporle a un’idealizzazione e a un piatto ridimensionamento ornamentale delle loro funzioni radicali oppure conservatrici”.

Giancarlo Politi, nelle Lettere al Direttore d Flash Art di dicembre – gennaio prende le difese di quello che era stato il Direttore dell’edizione internazionale della rivista: “Si, Italics è questa, una bomba a orologeria sapientemente messa a punto dal Checco internazionale per far credere che tra lui e Sgarbi e Daverio il passo è breve, mentre si tratta la distanza incolmabile. Un conto chi include Tadini o Annigoni per sfida e un conto chi, come nel caso di Sgarbi e Daverio, ci crede per davvero. Come non può divertire una mostra messa assieme per sparigliare le carte e shoccare proprio gli sprovveduti, i creduloni ortodossi, in attesa della prossima mostra che sarà certamente una mossa del cavallo che negherà Italics“.

Rispetto alle certezze e alla forte impostazione teorica dei suoi predecessori – rivali Bonami appare come un curatore informato che adotta un atteggiamento pragmatico e per certi aspetti meno rigoroso ma è anche vero che è un curatore che si muove in una realtà che ormai è irrimediabilmente caotica, affollata e difficilmente rappresentabile in modo esauriente: “Organizzare una mostra di arte italiana degli ultimi quarant’anni è come voler formare un governo che sintetizzi tutti governi che ci sono stati in Italia dal 1968 ad oggi: un’impresa apparentemente impossibile, eppure ci abbiamo provato. È stato come prendere a colpi di ascia un alveare. Avrei detto che mi sarei fermato a 40, 50 artisti e ne ho trovati più di 100, e sono sicuro che là fuori ce ne sono ancora una trentina che forse avrei dovuto mettere dentro, e almeno un’altra trentina che ho dimenticato, e sicuramente una ventina che pensa di essere stata esclusa ingiustamente (…). Vai a spiegare a un signore di Chicago “I funerali di Togliatti” di Guttuso. Vagli a spiegare che Guttuso era famoso in Italia quanto se non più di Morandi, Fontana, Manzoni. Vagli a spiegare a un inglese che Carol Rama è anche più brava di Louise Bourgeois, solo che non è mai uscita nella sua soffitta a Torino (…)”

“Insomma se uno ha fatto opere d’arte eccezionali in un certo periodo della sua vita non è mica colpa mia, come si fa ad escluderlo? Sarebbe omissione d’informazione, un crimine”. Con ironia involontaria Bonami dice che sarebbe un crimine omettere un’informazione ma dato che lui stesso ammette di aver volontariamente o involontariamente escluso degli artisti finisce per condannarsi da solo. In ogni caso la mostra presenta diversi giovani artisti, oltre ai nomi noti, e indubbiamente dopo il passaggio a Palazzo Grassi dà ulteriore visibilità anche a questi dato che la mostra viene poi portata al Museo di Chicago, dove Bonami è curatore. Se poi le rose non son fiorite, la colpa non era certo sua.

IL DIBATTITO IN ITALIA

La questione della debolezza dell’arte italiana, confrontata al passato glorioso di diversi protagonisti degli anni ’60 e ’70 e dell’interludio della Transavanguardia, è ampiamente dibattuto già all’epoca, malgrado che, come si è visto, qualche occasione di visibilità per i nostri artisti non fosse del tutto mancata. Malgrado il caso eccezionale di Cattelan e di pochissimi altri, le generazioni di artisti italiani attivi dagli anni 90 in poi non sono riusciti in definitiva a ripetere i fasti dei colleghi del passato. Proprio un’opera di Cattelan, “Stadium”, il tavolo da calcetto allungato, inaugura gli anni 90 parlando di un’Italia che cominciava a sentirsi stretta tra la preoccupazione per il proprio declino e i primi problemi legati all’immigrazione: se in quei giorni ci si poteva scherzare il tempo intercorso ci dice che oggi c’è poco da ridere.

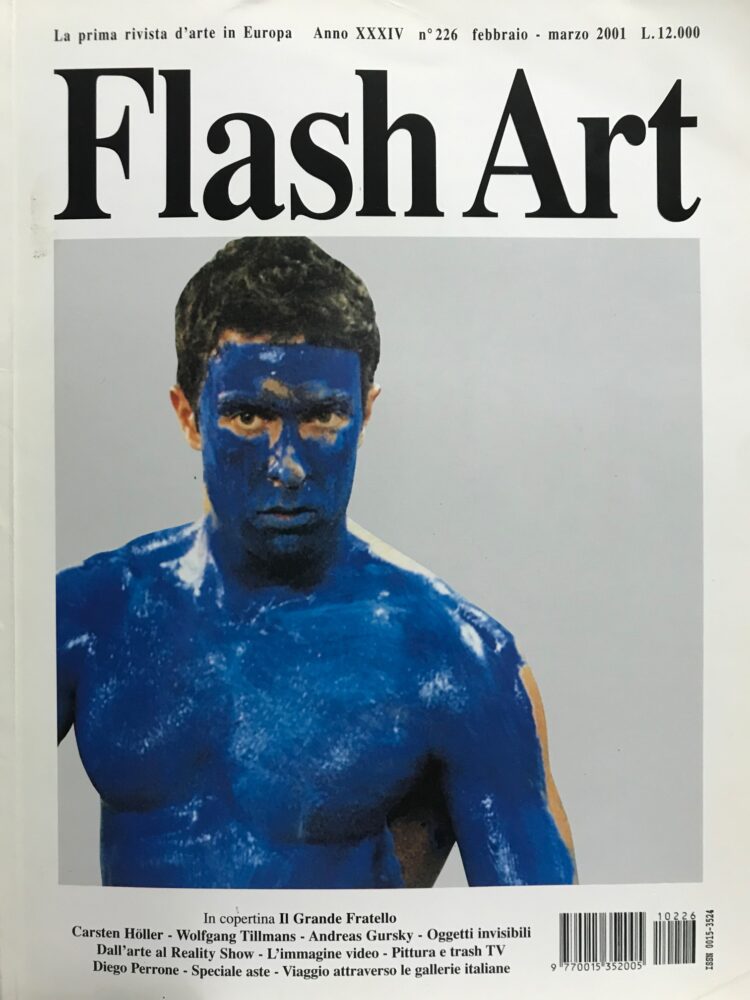

La preponderanza della cultura televisiva, i meccanismi dell’informazione e della pubblicità hanno progressivamente tolto centralità all’arte contemporanea che si è trovata spesso relegata in circuiti laterali e autoreferenziali che in molti casi continuavano a rifarsi ad un‘idea ormai arrugginita di Avanguardia. E mentre le Neoavanguardie degli anni sessanta e settanta erano in sintonia con un moto di rinnovamento sociale gli artisti, dagli anni ‘90 in poi si trovavano ad usare il dizionario di queste in uno scenario però ormai sordo. Più tardi, una famosa copertina di “Flash Art” del 2001 registrava, come un sismografo, una cesura irreparabile dedicando lo spazio a Pietro Taricone, il ragazzo qualunque passato alla celebrità grazie alla partecipazione al reality show “Il grande fratello”.

Nell’articolo all’interno della rivista Marco Senaldi proponeva un collegamento tra certa arte contemporanea, ad esempio le azioni di Body Art documentate tramite video, e queste nuove trasmissioni televisive dove la vita in diretta di persone comuni chiuse in un ambiente si svolgeva nella consapevolezza che tutto veniva filmato e trasmesso, così che, come nell’arte, realtà e finzione, spontaneità e recitazione, fossero inestricabilmente connessi. In questo senso per Senaldi “ciò a cui assistiamo è il fatto che i sintomi artistici sono realmente divenuti di massa, ossia che il divario arte – vita è stato superato anche se in senso apparentemente imprevisto”.

Jean Baudrillard su Libération dello stesso anno era meno ottimista: “di sesso ce n’è dovunque altrove, ma non è questo che vuole la gente. Ciò che profondamente vuole è lo spettacolo della banalità. E questo oggi è la vera pornografia, la vera oscenità, quella della nullità, dell’insignificanza, dell’appiattimento (…). La Tv e i media, sempre più incapaci di rendere conto degli avvenimenti (insopportabili) del mondo, ora scoprono la vita quotidiana, la banalità esistenziale come il più distruttivo degli eventi, come l’attualità più violenta, come il luogo stesso del crimine perfetto. E difatti lo è. E la gente è affascinata, affascinata e terrificata dall’indifferenza del Niente – da – dire, Niente – da – fare, dall’indifferenza della sua stessa esistenza. La contemplazione del Crimine Perfetto, della banalità come nuovo volto nella fatalità è divenuta una vera è propria disciplina olimpica, o l’ultima trovata in fatto di sport estremi”.

Le parole di Salman Rushdie testimoniano la stessa fase di passaggio. “Che pacchiano narcisismo ne viene fuori! Il televisore, un tempo idealisticamente definito una finestra sul mondo, è diventato lo specchio di un grande magazzino. Che te le fai dell’immagine della ricca diversità del mondo fuori quando puoi osservare queste reincarnazione di te stesso, semi – familiari, queste semi – persone, semi – attraenti, che recitano la vita quotidiana in condizioni astruse. A che serve il talento, quando ci viene costantemente propinata senza alcun imbarazzo l’auto – ostentazione dell’inettitudine?”. In questo progressivo sterminio culturale, dove la secolarizzazione raggiunge il suo apice caricaturale, l’arte contemporanea, che scelga di abbracciare il nuovo scenario o che lo rifiuti opponendo una resistenza, perde su tutta la linea o comunque si trova in condizione di irrilevanza.

Alcune riflessioni a riguardo furono senz’altro fatte al Festival dell’arte Contemporanea di Faenza che nel 2009 ebbe la sua seconda edizione, con un comitato scientifico composto da Pierluigi Sacco, Carlos Basualdo e Angela Vettese. Nelle varie riunioni, grazie al focus in programma sulle grandi mostre ricorrenti, emersero anche quelli che erano degli autentici “cahier de doléances”, lamentele e disagi crescenti degli attori di un sistema artistico nazionale progressivamente in crisi e messo all’angolo sia in casa che nella prospettiva della scena globale.

In un articolo intitolato “Assente Giustificata?” su “Flash Art” del febbraio- marzo del 2009, Pierluigi Sacco affrontava il tema dell’incapacità dell’arte italiana di affrontare temi politici: “gli spunti, evidentemente, non mancherebbero, dalla questione del ricambio generazionale alla crescente precarizzazione, dalle morti sul lavoro alla criminalità organizzata, soltanto per fare qualche esempio, per non parlare degli effetti socioeconomici del berlusconismo, un tema che sembra stimolare più di artisti di oltreconfine che nostri (…). Il vero elemento critico della scena italiana di questi anni non è allora in ultima analisi la mancanza dell’impegno politico in quanto tale (come si è detto non è in sé un indice di qualità o di interesse) quanto piuttosto la scarsa sensibilità verso le tematiche di interesse collettivo, verso il superamento di autoreferenzialità narcisistica che per molti addetti lavori dalle nostre parti rappresenta ancora il vero marchio di qualità dell’essere artista e come tale va incoraggiato e alimentato per creare piccole mitologie personali intorno al proprio cavallo il momento. Questo è nel nostro paese il vero pedaggio che paghiamo a un sistema nel quale la crescita dei giovani artisti più promettenti è affidata essenzialmente alle gallerie la cui preoccupazione immediata è, in genere, quella di salvaguardare e di far crescere il proprio investimento. È opportuno osservare che non c’è niente di sbagliato in ciò: le gallerie sono attività scopo di lucro, che devono far quadrare i conti. L’errore sta nel fatto che non siamo stati capaci, fino ad ora di costruire un sistema equilibrato che lasciasse agli artisti gli spazi progettuali di cui hanno autenticamente bisogno per maturare”.

Le riflessioni, giustissime, di Sacco, vanno però rapportate a quella che è stata la situazione politica e sociale in Italia dalla seconda metà degli anni 80 in poi: l’impegno politico, rispetto alle delusioni subentrate ai movimenti dei periodi precedenti era andato progressivamente calando insieme ad una corrispettiva crescita del pessimismo riguardo le sorti di una qualsiasi trasformazione sociale. La società italiana precedentemente strutturata in blocchi stabili si era andata frammentando con l’evoluzione della struttura economica e quelli che erano conflitti ideologici o scontri tra visioni del mondo erano divenuti collisioni tra interessi di categorie. In tutto questo gli artisti non potevano più riuscire a rappresentare un qualche ruolo essendo venuta meno la possibilità concreta di una visione complessiva. E questo è un problema che tocca la figura dell’intellettuale in generale, che oggi non può più rivestire un ruolo critico coerente ma che si trova a vendere una propria merce come tutti gli altri, senza il privilegio di status che aveva nel passato.

Nel numero seguente di “Flash Art” ad aprile- maggio Fabio Cavallucci riprende quanto espresso da Sacco che: “(…) ha scritto un lucido articolo sul fatto che l’arte italiana non si occupa di temi politici. Ed è verissimo, anzi, direi l’arte italiana non si occupa di temi profondi o comunque profondamente sentiti”. A questo però aggiunge: “perché se è vero (…) che l’arte italiana non si occupa di politica, da un po’ di tempo la politica ha invece iniziato occuparsi dell’arte (…). Lo fa perché si è accorta che l’arte è un settore strategico dal punto di vista dell’immagine”. Cavallucci ricorda le interferenze del potere religioso sui temi politici e culturali, e cita il caso della rana crocifissa di Kippenberger censurata al museo di Bolzano, ma anche il caso di Abdessemed contestato dagli ambientalisti a causa di un video che, alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, mostrava un‘uccisione di animali in un mattatoio messicano, con relativo successivo intervento dell’Assessore all’Ambiente che ha inviato i video alla magistratura.

Tra i casi citati si menziona anche qui la nomina dei curatori del Padiglione Italia della Biennale, avvenuta per decisione del Ministro per i Beni e le Attività Culturali Sandro Bondi: “in un qualsiasi paese con un sistema culturale avanzato queste nomine sono definite attraverso un sistema concertato di esame, discussione e selezione. Che so, un board, una commissione, persino in Romania, l’azione del cui popolo abbiamo una così scarsa considerazione. Macchè, in Italia questo avviene per scelta diretta,

senza poi andare troppo a indagare sulla mission speciale che sarebbe stata assegnata al team”.

”Se la destra fa questo”, continua Cavallucci, “la sinistra non è da meno, e in molti casi anche la direzione dei musei è affidata sotto protezione politica (…). Il sistema politico non dovrebbe entrare direttamente nei meccanismi di decisione, nel nome, nella distribuzione dei fondi. E questo non perché le nomine non siano in sé sempre politiche, ogni scelta che investa un servizio pubblico di fatto lo è, ma perché i politici di solito non hanno le competenze, le conoscenze, non sanno di cosa stanno trattando (…) di solito la classe politica prende decisioni seguendo tre fattori: il consenso subito, l’appartenenza partitica, gli amici degli amici. Il consenso subito, determinato dall’altra trasformazione della politica in demoscopica (…) Ma in un’epoca di sfilacciamento generale, di perdita di unità dei partiti, di pericolo addirittura per l’esistenza dei partiti stessi, funziona sempre di più il sistema amicale, che poi è un mezzo di reciproca compensazione, di scambio di favori. Si crea un intreccio di gruppi, di piccole lobby, di amicizie, interne ed esterne ai partiti, che gestiscono al potere per fini pratici immediati. Ebbene in tutti questi meccanismi non ce n’è uno che abbia che fare con il merito e con i contenuti, nulla che posso condurre la scelta strategica di più lunga portata”.

In un altro articolo, intitolato “Gli ultimi fuochi dell’arte sociopolitica” su“Flash Art” di Ottobre – Novembre, Cavallucci riprende il tema dell’arte e la politica ricordando come la Biennale diretta da Birnbaum fosse contrassegnata da un certo fair play, da un certo perbenismo che ottundeva ogni combattività e audacia. La mostra registrava un generale ridimensionamento di “azioni drastiche e politiche” quali si erano viste altre volte “rendendo mostra il caos della nostra società”. Menzionando alcuni esempi, “qualche rara traccia di arte politica permane, come ovvio, ma principalmente nei padiglioni o nelle iniziative collaterali. E, a onor del vero non sempre i risultati sono entusiasmanti”.

Teresa Margolles, presente nel Padiglione del Messico, “ha raccolto come una commiserevole infermiera, il sangue lasciato a terra dai morti uccisi in scontri criminali o nell’attraversamento della frontiera” e Ivancich che in una mostra a Palazzo Rota presenta delle tele appese in sale vuote “dove un odore acre si solleva dal pavimento costantemente pulito con sangue e sapone (…). Ma l’uso di questi mezzi alla fine solleva qualche dubbio. Quanto è giusto sfruttare episodi del genere, la morte dei poveri derelitti, per farne opere d’arte? Pensate quanto stonerebbe se poi vedessimo questi lavori venduti in una galleria…”. Riguardo a un’altra mostra collaterale curata da Jota Castro per la Regione di Murcia, Cavallucci cita la performance di Tania Bruguera dove questa si cimenta con la roulette russa con una pistola effettivamente (?) carica, Hans Haacke con un lavoro sulle terre palestinesi occupate, Regina Josè Galindo “sottoposta all’ennesima tortura“, e si domanda se in queste opere non ci sia il rischio di un nuovo manierismo.

Il rischio è concreto, e in effetti spesso questi lavori non si discostano dalla comunicazione pubblicitaria, concentrandosi sempre su aspetti sensazionalistici ed estremi. Pur trattandosi di opere con un’ambizione “politica” sono manchevoli proprio sul piano della politica vera e propria e troppo immediate per riuscire a ricostruire la complessità storica e sociale delle situazioni. Come già notato nella prima puntata, in quegli anni nell’America Latina ci sono interessanti cambiamenti in vari stati verso governi democratici e progressisti, ma curiosamente questi artisti provenienti da quell’area preferiscono rigirare il coltello nella piaga piuttosto che occuparsi di soluzioni e politiche concrete.

Se questo dibattito, che era più denso e popolato di quanto qui si è riassunto e che andava a toccare anche altri argomenti oltre quello citato di Arte e Politica, si svolgeva ancora sui cataloghi, sui quotidiani e soprattutto sulle riviste di settore, bisogna ricordare che già a fine anni 90 erano nati i primi portali internet di informazione artistica, in particolare Exibart che nel 2002 fece uscire anche la sua versione On Paper. L’informazione digitale permise, oltre che un’informazione quotidiana, lo sviluppo di un dibattito ancora più allargato. Negli spazi dei commenti agli articoli numerosi lettori, spesso sotto pseudonimo, cominciarono a intervenire con le loro riflessioni ed opinioni, spesso irriguardosi, spesso litigiosi e senza peli sulla lingua. Tra tanti fenomeni di malcostume tipici dell’era della rete fiorivano talvolta osservazioni interessanti che fino ad allora erano state solitamente poco visibili sulla stampa specializzata. Con una tecnica da martellamento pubblicitario fatta di frasi e concetti schematici reiterati ovunque possibile esordì Luca Rossi, inizialmente presentatosi come creatura anonima e collettiva che denunciava le storture e le ipocrisie del sistema artistico italiano.

Con una strategia da incursore onnipresente inviava immagini e commenti dai luoghi dell’arte contemporanea denunciando quello che già si sapeva ma ripetendolo e straripetendolo con inesausta franchezza, in un miscuglio di ironia e di atteggiamento ossessivo. Preso sottogamba da molti come una specie di pazzoide si è ritagliato, ancora oggi, un suo spazio di opinionista e la tolleranza, se non la simpatia, di molti. In modo più semplice e diretto ha evidenziato tante cose che sono emerse anche in questa nostra ricostruzione, e schematizzando ulteriormente: il bluff che sta dietro molte opere , l’assenza di una vera critica, un conformismo diffuso, l’arbitrarietà dei valori determinati solo da logiche di gruppo e di contesto, la provenienza sociale di tanti artisti, essenzialmente fuori da un vero mercato trasparente e fondamentalmente mantenuti da nonni e genitori, la sudditanza dei nuovi artisti a strutture di potere controllate dalle vecchie generazioni, l’incapacità dei nuovi artisti di confrontarsi davvero con tematiche attuali, ecc.

Con questi ultimi ricordi termina la nostra seconda puntata dedicata alla Biennale di Venezia del 2009. Con la terza e ultima si proporrà una lista di artisti ed eventi tra 2008 e 2009 a formare una sorta di contro- biennale 2009 transtemporale, setacciando tra quanto accadeva qua e là tra il 2008 – 2009, fuori dalle orbite della grande rassegna, nel modesto tentativo di proporre un’anti – storia da adottare sistematicamente, anche in altre occasioni.

Walter Bortolossi