Lamb, al cinema dal 31 marzo il nuovo film con Naomi Rapace. Tra horror, favola folk e parabola naturalistica

Lamb, al cinema dal 31 marzo il nuovo film con Naomi Rapace. Tra horror, favola folk e parabola naturalistica

Ormai è passato quasi un anno da quando Lamb, esordio alla regia dell’islandese Valdimar Jóhannsson, ha vinto il Premio per l’originalità al Festival di Cannes, se l’originalità di un’opera si misura in base all’impossibilità di definirla utilizzando categorie preesistenti, allora il premio non avrebbe potuto essere più meritato.

Si potrebbe dire che Lamb è un incrocio tra un horror folk e un dramma familiare, ma questa definizione, come qualsiasi altra, resta fuorviante o comunque insufficiente. Gli espedienti horror sono in funzione di una premessa e di un esito talmente assurdi da rendere chiaro come l’intento del regista non sia quello dello spavento. Dall’altro lato, i personaggi sono talmente schematici, talmente ridotti all’osso da impedire che il film diventi un vero e proprio dramma familiare, men che meno un dramma psicologico. Lamb si avvicina di più a un’altra, insolita forma narrativa, e cioè quella della parabola, nello specifico una parabola sul rapporto che lega l’uomo e la natura, sulle prevaricazioni a cui il primo assoggetta la seconda e sul modo in cui questa, alla fine, riaffermi sempre la sua supremazia. Per mettere in scena questa parabola, i due sceneggiatori del film, Jóhannsson e Sjón (frequente collaboratore di Björk), hanno attinto contemporaneamente al folklore locale e alla simbologia cristologica, realizzando uno dei film più strani degli ultimi anni, ma anche uno dei più affascinanti.

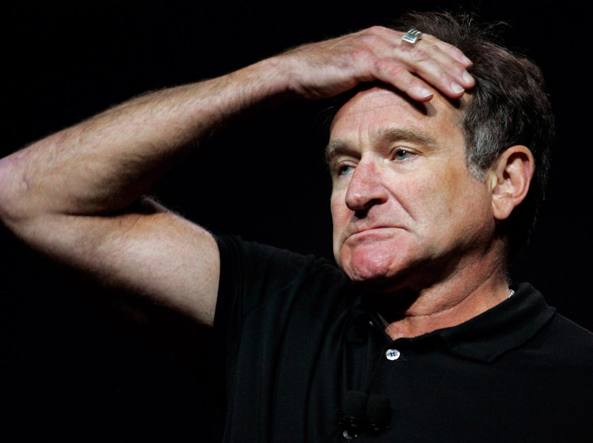

Maria (Noomi Rapace) e Ingvar (Hilmir Snær Guðnason) sono una coppia di contadini e allevatori di pecore. Vivono in una fattoria sperduta nel nord dell’Islanda e la loro vita consiste in un susseguirsi monotono di fatiche e silenzi. C’è tenerezza nel loro rapporto, ma anche un senso di distacco, il vuoto di una perdita che non viene immediatamente chiarita. La loro vita è sconvolta quando una pecora del loro gregge partorisce una creatura dal corpo umano ma il braccio e la testa da agnello. Maria e Ingvar, superato l’iniziale smarrimento, portano la creatura in casa propria, accudendola come fosse figlia propria e battezzandola Ada. Per Ingvar e in particolar modo Maria, Ada è il bizzarro e adorabile suggello di un nuovo inizio, ma il loro idillio è minacciato su tre fronti: dalla pecora che ha partorito Ada; dall’inaffidabile fratello di Ingvar, che si presenta da loro senza un soldo e in cerca di ospitalità; e infine da una creatura misteriosa che sarà rivelata allo spettatore soltanto alla fine.

Maria (Noomi Rapace) e Ingvar (Hilmir Snær Guðnason) sono una coppia di contadini e allevatori di pecore. Vivono in una fattoria sperduta nel nord dell’Islanda e la loro vita consiste in un susseguirsi monotono di fatiche e silenzi. C’è tenerezza nel loro rapporto, ma anche un senso di distacco, il vuoto di una perdita che non viene immediatamente chiarita. La loro vita è sconvolta quando una pecora del loro gregge partorisce una creatura dal corpo umano ma il braccio e la testa da agnello. Maria e Ingvar, superato l’iniziale smarrimento, portano la creatura in casa propria, accudendola come fosse figlia propria e battezzandola Ada. Per Ingvar e in particolar modo Maria, Ada è il bizzarro e adorabile suggello di un nuovo inizio, ma il loro idillio è minacciato su tre fronti: dalla pecora che ha partorito Ada; dall’inaffidabile fratello di Ingvar, che si presenta da loro senza un soldo e in cerca di ospitalità; e infine da una creatura misteriosa che sarà rivelata allo spettatore soltanto alla fine.

Stando alla trama, Lamb dovrebbe essere un film ridicolo, ma Jóhannsson, che ha lavorato per anni come assistente alla camera sul set di grandi produzioni internazionali, ha una padronanza della tecnica così sorprendente che lo spettatore si trova ad accettare le premesse del film quasi senza rendersene conto.

Poco importa che i personaggi siano così poco approfonditi, abbozzi di persone più che veri e propri individui. Non devono esserlo, sono veicoli indefiniti di istinti e sentimenti, portavoce di un’umana genericità: gli attori lo sanno e li interpretano come tali. I protagonisti sono come personaggi di una tragedia greca, non conquistano mai una vera autonomia o libertà, possono solo andare incontro, consapevolmente o meno, al fato che incombe; il risultato più ammirevole di Jóhannsson è proprio il senso di ineluttabilità che riesce a infondere a tutta la storia, il crescendo angoscioso con cui anticipa un finale che appare contemporaneamente imprevedibile e inevitabile.

Poco importa che i personaggi siano così poco approfonditi, abbozzi di persone più che veri e propri individui. Non devono esserlo, sono veicoli indefiniti di istinti e sentimenti, portavoce di un’umana genericità: gli attori lo sanno e li interpretano come tali. I protagonisti sono come personaggi di una tragedia greca, non conquistano mai una vera autonomia o libertà, possono solo andare incontro, consapevolmente o meno, al fato che incombe; il risultato più ammirevole di Jóhannsson è proprio il senso di ineluttabilità che riesce a infondere a tutta la storia, il crescendo angoscioso con cui anticipa un finale che appare contemporaneamente imprevedibile e inevitabile.

I personaggi appaiono sempre più inermi, mentre emerge con sempre maggior prepotenza la vera protagonista del film, cioè la natura. Una natura che Jóhannsson ama ritrarre maestosa e solitaria in campi lunghi o lunghissimi, una natura nebbiosa, ingannevole e capace di crudeltà, ma mai deliberata quanto quella dell’uomo. Senza dubbio, il finale è destinato a dividere gli spettatori, ma una cosa è certa: Lamb è un meraviglioso incubo, e l’opera di un autore da tenere d’occhio.