Monica Bonvicini ad una collettiva presso l’Art Sonje Center di Seoul che indaga sulle modalità di fare una mostra. Ne abbiamo parlato con il curatore Jacob Fabricious.

“Camminare in un museo può apparire complicato,

ci si può sentire disorientati dalla vastità dei luoghi,

lo splendore delle opere d’arte, la storia ad esse collegata…

Plastered offre un approccio diverso,

ti rende consapevole di dove stai camminando.

Qual è la superficie,

qual è l’architettura e come stai camminando?”.

Monica Bonvicini

Come ripensare l’esperienza del pubblico è una questione che rimane al centro delle pratiche museali di oggi, come lo è stato da un po’ di tempo. Circa un decennio fa, Nina Simon ha pubblicato un libro intitolato “The participatory Museum”, in cui invitava a ripensare il ruolo dei musei e le modalità di interazione con le opere, suggerendo che le mostre potevano diventare partecipative, relazionali, attivanti, piuttosto che esclusivamente guardate da lontano.

Art Sonje Center, uno dei principali musei privati di Seoul (Corea del Sud) si pone una domanda simile: “Come sfidare la relazione tradizionale tra l’arte e il suo pubblico?”. La risposta è offerta dal ciclo di mostre in corso, intitolato “Minimalism – Maximalism – Mechanissmmm”, che attraverso una serie di quattro atti offre un incontro con molteplici modi di diffondere, sperimentare, utilizzare, vedere e mettere in discussione i metodi curatoriali e gli approcci istituzionali alla presentazione delle opere.

Divisa in due cicli espositivi, il primo da gennaio a metà marzo, ed il secondo inaugurato il 17 marzo, “Minimalism – Maximalism – Mechanissmmm” invita sia gli artisti che il pubblico a ripensare il processo di creazione e consumo di un’opera d’arte. Ogni atto risponde ad una domanda precisa, che in primo luogo sfida gli artisti nel modo in cui creano, e successivamente sfida il pubblico a ripensare il modo in cui interagisce con la mostra.

Gli atti 1 e 2 sono fondati su due rispettive domande: “Come si fa un’opera d’arte” e “Come si racconta una storia”, entrambi riflettendo sui limiti della creazione, del processo artistico, della narrazione, dell’interazione e del pubblico – chiedendo di andare oltre. È quindi interessante che la maggior parte delle opere d’arte siano pittoriche – ironico visto che la pittura è da sempre considerata uno dei mezzi più tradizionali, ma in questo caso le sue possibilità sono espanse in modi inaspettati.

Inoltre – seguendo una pratica concettuale ispirata alla mostra “Art By Telephone” che ebbe luogo al Museum of Contemporary Art Chicago nel 1969 (anni di sperimentazione artistica per eccellenza) – agli artisti è stato chiesto di creare un “foglio di istruzioni” su come hanno realizzato la loro opera. Una pratica che si pone un obiettivo attivante per lo spettatore, in modo che quest’ultimo possa intravedere il processo artistico, spesso celato al pubblico.

“Volevo fare una mostra che dall’esterno sembrasse tradizionale, ma che attraverso un’analisi più attenta si allontana dagli approcci consueti, sfidando la concezione tradizionale che vede il pubblico come colui che unicamente ammira un’opera d’arte da lontano” – ci racconta Jacob Fabricius, curatore della mostra e professionista dell’arte che da diversi anni lavora tra Europa e Corea del Sud.

Con lui abbiamo parlato della sua visione curatoriale della mostra, dell’importanza del ruolo relazionale e attivante dell’arte e – naturalmente – della partecipazione del lavoro di Monica Bonvicini, reso possibile grazie alla collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura a Seoul e con l’Ambasciata d’Italia a Seoul.

Il titolo “Minimalism-Maximlism-Mechanissmmm” vuole ripensare le pratiche curatoriali e istituzionali tradizionali. Abbiamo trovato il concetto molto interessante in quanto sembra impegnarsi su una linea curatoriale che affronta il consapevole cambio di mentalità sul rapporto tra la mostra e il pubblico… potresti dirci di più sul concetto e su come l’hai sviluppato?

Di solito non faccio molte mostre tradizionali, e in questo caso volevo creare una mostra che dall’esterno sembrasse tradizionale – nel primo e secondo atto si concentra sulla pittura – ma che attraverso un’analisi più attenta si allontana dagli approcci tradizionali, sfidando la visione di “ammirare un’opera d’arte da lontano”.

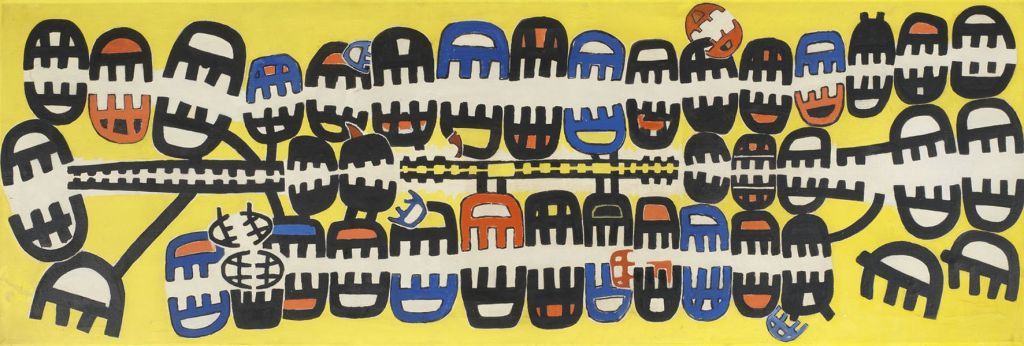

Così, tutti i lavori presentati nell’Atto 1 si riferiscono a una pratica orientata alla riflessione sull’uso dei materiali e su come i materiali stessi sono incorporati nell’opera d’arte. Monica Bonvicini è un grande esempio di questo concetto, poiché il suo lavoro inizia come pulito, e poi è il pubblico -in un secondo momento – ad attivare l’opera tramite un processo di rottura.

Anche Silas Inoue inizia con un lavoro estremamente pulito, con strati di yogurt su tela, che di conseguenza – attraverso l’esposizione all’atmosfera – vengono attivamente trasformati da muffe, molecole e batteri.

In alternativa, Fredrik Værslev esegue un processo diverso: dipinge le sue tele per poi lasciarle riposare nel mezzo della natura, esponendole a agenti climatici e all’ecosistema in cui si trovano per oltre sei mesi: la pioggia, le lumache, gli uccelli trasformano la tela.

Gli artisti, in questo caso, riflettono sull’intero processo di realizzazione di un’opera, e soprattutto sfidano questa idea di arte minimalista e astratta, che di solito viene tenuta sotto controllo: qui è per lo più incontrollata.

Ci sono altri esempi di questa pratica minimalista, per esempio i dipinti rotondi di Pernille Kapper Williams, che all’inizio possono apparire come i più tradizionali della mostra, ma che in realtà sfidano concettualmente l’idea stessa di pittura: usando e aggiungendo trucco e cosmetici alla tela, l’artista riflette sull’idea di “abbellirsi”, pensando alla tela come ad un volto.

Infine, l’artista messicano Oso Parado lavora fortemente in connessione con la natura e lascia ad essa il controllo sull’opera, sia che si tratti di usare frutta per attirare gli animali sulla tela, o di gettare l’opera nell’oceano per una settimana, lasciando che sia il mare stesso a dipingerla, per poi ritrovarla grazie a dei gps-chip.

Sebbene ogni artista risponda alla domanda in modo unico, nell’atto 1 il terreno comune giace nell’idea di liberare l’artista dal controllo sull’opera, cedendolo invece a fattori esterni (natura, pubblico, i funghi, e così via…). Ci chiediamo se questo aspetto fosse intenzionalmente parte della linea curatoriale, o piuttosto un risultato comune inaspettato tra le opere commissionate?

Questo aspetto era sicuramente intenzionale. E c’è una grande differenza, per esempio, tra l’atto 1 e l’atto 2. Il primo offre la possibilità all’artista di “lasciarsi andare” – nel senso che anche se l’intero processo è concettualmente costruito dall’artista, il risultato è lasciato al caso. L’Atto 2, invece, si concentra sul processo di raccontare una storia, concettualizzare, e infine trasformarla in un’opera bidimensionale, creando una narrazione attraverso i dipinti.

Formulare queste due domande come punti di partenza principali dell’Atto 1 e 2 mi ha permesso di aggiungere un altro elemento curatoriale: ho chiesto agli artisti di creare un libretto di istruzioni sulla realizzazione delle loro opere da far leggere al pubblico, diventando una didascalia estesa, capace di catturare il pubblico in una pratica partecipativa. Inoltre, non ho dato particolari linee guida agli artisti su come scrivere le loro istruzioni, e così facendo, forse i visitatori possono avere un assaggio di come ogni artista pensa.

L’opera di Monica Bonvicini è piuttosto particolare, in quanto muove l’intero concetto di autorità sul pubblico che, attraverso l’atto di camminare sul pavimento, lo può trasformare attivamente attraverso delle rotture. Nelle sue istruzioni d’artista, Monica Bonvicini inizia con “Camminare in un museo può essere una cosa difficile”, alludendo a un certo disorientamento che il pubblico, specialmente quello non addetto ai lavori, può provare all’interno di un museo. Con il suo lavoro all’Art Sonje Center, si propone quindi di sfidare il tradizionale rapporto arte-pubblico. Puoi dirci di più sulla concettualizzazione di questo lavoro site-specific?

Amo il lavoro di Monica e ritengo sia un’artista brillante per diverse ragioni: è brava ad essere sottile e raffinata. Con il suo lavoro, è come se ti mettesse uno spillo nella pelle, fa un po’ male, ma ti invita a iniziare a ripensare i modi di vedere prestabiliti. La sua pratica artistica ha strati che mettono in discussione la critica istituzionale, i modelli architettonici, le strutture di potere e i ruoli di genere – tutte questioni importanti, poiché sappiamo che ci sono molte strutture di potere e disuguaglianze, anche all’interno dei musei.

Questo lavoro – Plastered – è un’opera già proposta precedentemente: la prima fu parte di una mostra collettiva intitolata “Junge Scene” alla Wiener Secession di Vienna nel 1998 – 25 anni fa, che ho visitato proprio all’inizio della mia carriera. Era il pezzo principale della mostra, e, all’epoca, lei era considerata questa giovane artista “cool e funky”, e lo rimane tutt’ora. Ricordo che andai all’inaugurazione, e vedere quell’opera così particolare ebbe un impatto enorme: come professionista dell’arte e come persona che ha visitato un infinito numero di mostre, sapevo che avrebbe avuto una forte influenza, poiché mi rimase impressa nella mente per molto tempo.

Ciò che amo di quest’opera è la sua tattilità, il fatto che implode all’interno dell’istituzione, rompendosi o cadendo a pezzi dal di dentro, e ha tutti gli elementi che ti fanno porre domande, pur rimanendo abbastanza elegante. Questo lavoro ha seguito il mio interesse per molti anni ed ha influenzato il mio modo di pensare agli aspetti curatoriali. Quindi, naturalmente, è geniale e fantastico che Monica sia una persona di mentalità aperta e abbia detto “ok, voglio far parte della mostra”. Ha questa curiosità con cui mi trovo in sintonia, entrambi amiamo sperimentare cose nuove.

L’idea delle istruzioni dell’artista è davvero interessante, poiché aiuta il lettore a immergersi più a fondo nei pensieri e nelle pratiche degli artisti. Qual è l’intenzione curatoriale dietro questo lavoro? Cosa vorresti che il pubblico guadagnasse da questa possibilità di avere una connessione più profonda con i pensieri degli artisti? E, su un piano più generale, qual è il messaggio principale che vorresti trasmettere ai visitatori della mostra?

Le istruzioni d’artista spero offrano una finestra sul modo in cui gli artisti pensano e agiscono. Di solito, quando si visita una mostra, si sta in piedi passivamente e si viene lasciati fuori dal processo, sia creativo che curatoriale. Per rompere questa barriera, le istruzioni d’artista aiutano il pubblico a creare una connessione più partecipata con la mostra e le rispettive opere.

Può anche essere una sorta di spunto di riflessione sul processo di realizzazione di una mostra: molte persone che non sono nel campo dell’arte non sanno cosa c’è dietro, dalla realizzazione dell’opera d’arte all’intero processo di creazione di una mostra.

È – in definitiva – un modo per “svelare alcuni segreti”, e personalmente non è uno stile curatoriale che ho adottato prima. Si collega anche al titolo: “Minimalism and Massimalism” sono reazioni storiche l’una all’altra, e “Mechanissmmm” è scritto male di proposito, riflettendo i modi in cui guardiamo alle istituzioni e al fare mostre. È una riflessione su come abbracciamo il pubblico e lasciamo che si connetta e interagisca con l’arte, e i modi possibili per farlo.

Un’ultima domanda: sei direttore di un’istituzione europea, eppure hai lavorato per un bel po’ con il panorama artistico coreano – qual è la sua opinione sull’ecosistema coreano e sulla sua incredibile fioritura attuale? E quali sono state le tue pratiche preferite in Corea?

Sono stato qui diverse volte, imparando che quella coreana è una scena fondamentalmente molto ampia e diversificata, che varia dalle istituzioni agli spazi alternativi interamente gestiti dagli artisti. Credo che sia sempre importante riconoscere l’importanza delle precedenti generazioni di artisti – che oggi sono quelli affermati – poiché hanno fatto un lavoro politico incredibile all’epoca, quando non c’era la democrazia. La loro controparte sono i giovanissimi artisti contemporanei, nati negli anni ’90, in una società totalmente diversa, figlia dell’incredibile sviluppo economico della Corea del Sud. Penso che sia interessante e importante confrontare questi due mondi, per capire i diversi strati storici e culturali presenti oggi.

Dato che il mio lavoro è per lo più basato sulla ricerca, spesso mi prendo del tempo per lavorare in un programma o in una mostra specifica, come ho fatto durante il mio periodo alla biennale di Busan. E lavorare con Art Sonje Center è stato meraviglioso perché è un’istituzione privata che, contrariamente al solito clima coreano, è disposta a correre dei rischi ed essere flessibile. Lo vedrete con l’atto 3 e 4, dove ci fonderemo ancora di più con il pubblico in modi inaspettati!