Un nuovo appuntamento con Amarcord la rubrica di Incontri, Ricordi, Euforie, Melanconie di Giancarlo Politi

Quando ho conosciuto Burri?

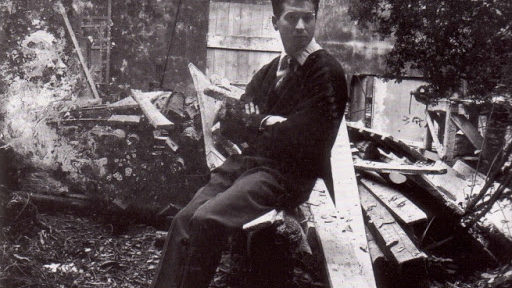

Quando ho conosciuto Alberto Burri? Non lo so. A me sembra di conoscerlo da sempre. Stessa faccia, stessa razza, recita una massima che ho sentito in Grecia. Io sono nato a circa 60 km in linea d’aria da Città di Castello, dove è nato Burri, quindi abbiamo respirato la stessa aria e i medesimi odori e profumi, vissuto gli stessi paesaggi, pescato le rane e le anguille negli stessi fiumi, frequentato la stessa tipologia di persone. E ditemi se questa non è una conoscenza. Conoscenza millenaria. Dunque io e Burri ci conosciamo da sempre.

Da prima di nascere. Però forse a pensarci bene, la prima volta lui venne a trovarmi alla Fiera Letteraria a Roma, dove lavoravo e su cui avevo scritto una recensione positiva sul suo lavoro (cosa rarissima in quei tempi: per le sue opere alla Galleria Nazionale ci fu anche una interpellanza parlamentare di protesta). Mi invitò a cena dal Pollarolo, un modesto ma simpatico ristorante/trattoria in via di Ripetta, a Piazza del Popolo. E poi non so perché, ma a Roma ci incontrammo sempre dal Pollarolo, forse perché la cucina semplice e sapida di allora gli ricordava quella umbra. Andavo appena potevo nel suo studio in via Grottarossa, appena fuori Roma, bello e scomodo come tutti i suoi studi e dove più tardi ebbe lo studio anche Piero Dorazio. Alberto Burri era simpatico ma di poche parole. Ti guardava e sorrideva in silenzio. L’opposto di Lucio Fontana; se Lucio era un animale sociale, Burri era un animale selvatico: grezzo e brusco come i contadini umbri, sospettoso e chiuso in se stesso, timoroso e convinto che tutti volessero copiarlo o defraudarlo (una volta mi mostrò un suo quadro che a prima vista poteva sembrare un taglio sulla tela: “vedi”, mi disse con un sorriso, “Fontana ha visto questa tela a Venezia e l’ha apprezzata molto. Da quella volta sono nati i suoi tagli”).

Mi mostrò anche una serie di cellotex e con un gran sorriso sonoro come quello di un contadino umbro mi disse, “questi cellotex a saperli guardare sono pornografia pura”.

Burri e Piero della Francesca

Tra gli artisti stimava solo Afro e Ceroli. Ma il suo unico e vero riferimento era Piero. Piero della Francesca, di cui fece anche restaurare a sue spese una chiesetta vicino a Sansepolcro. E gli piaceva misurarsi con lui. A Città di Castello aveva studio e abitazione su una collinetta inaccessibile, che si poteva raggiungere unicamente tramite un fuoristrada guidato da lui, sempre vestito da cacciatore o da contadino, con giacca di fustagno. Burri amava la solitudine e il silenzio, di cui in parte i suoi quadri sono espressione. Essendo laureato in medicina aveva partecipato alla guerra come ufficiale medico. Io rivedo su alcune sue opere (i sacchi) le ricuciture raffazzonate delle ferite di guerra su cui lui era costretto a intervenire, anche se negò sempre ogni riferimento. Venne fatto prigioniero in Africa e trasferito con altri tremila ufficiali che come lui avevano rifiutato di rinnegare l’esercito per cui aveva combattuto, nel campo di concentramento di Hereford, in Texas. E di questo suo rifiuto lui ne andò sempre orgoglioso. “Dopo aver giurato fedeltà al Regio Esercito, figurati se potevo ripudiare la mia idea”, mi diceva. “Io non sono fascista ma non ripudio nulla del mio passato: figurati poi con gli americani”. In Texas venne a contatto con la cultura (anche artistica) americana e vide per la prima volta camion di sacchi di juta di farina o grano, del piano Marshall con grandi scritte in nero che indicavano la destinazione degli aiuti: sacchi che poi usò per le sue opere. Questi camion nel dopoguerra erano molto popolari anche in Italia e io bambino li ricordo passare sulla Flaminia, davanti a casa mia a Trevi. A pensarci ora sembravano i sacchi di Burri che viaggiavano su un camion. Molto suggestivi anche allora, soprattutto per ciò che contenevano e promettevano. Anche l’attento Francesco Bonami è caduto nell’errore di pensare che Burri iniziò a lavorare con i sacchi nel campo di concentramento americano. È un errore. Burri iniziò a dipingere nel campo di concentramento e dipinse molte opere, soprattutto acquerelli con suggerimenti tecnici del Capitano Gambetti di Genova, pittore professionista prima della guerra. Dipinti e acquerelli che lui spedì a Città di Castello ma che in seguito distrusse, lasciandone solo cinque. Ne vidi due da lui e due a casa dell’artista e comune amico Brajo Fuso di Perugia: due piccoli dipinti figurativi, vagamente naïf. Insomma divertenti ma non proprio capolavori. Una volta mostrandomi queste opere mi disse ridendo: “come vedi non avevo scelta, non sapendo dipingere non mi restava che diventare un artista astratto”.

Il serpente a cena

Nel campo la vita era difficile e soprattutto noiosa, anche se Burri trascorse gli ultimi tempi a dipingere i suoi quadretti figurativi che richiamavano Città di Castello e le colline umbre. Diventò amico degli scrittori Giuseppe Berto e Gaetano Tumiati con cui condivise, lui sempre silenzioso, qualche momento di conversazione interessante. Sia Tumiati che lo stesso Burri raccontano quando trovarono un serpente che Burri scuoiò e cucinò su una griglia improvvisata con la brillantina. Nel campo negli ultimi tempi si soffriva la fame e tutto diventava appetibile anche. “Era molto buono”, mi confermò Alberto, “ad avercene”.

Burri era un uomo leale ma non generoso. Il figlio di Nemo Sarteanesi (Nemo, pittore locale suo amico di sempre) per anni fu un assistente e soprattutto factotum molto apprezzato di Burri. “Maestro, quando mi sposo mi farà l’omaggio di una sua piccola opera?” “Ma certo, stai tranquillo”, rispose Burri, “Ti farò un magnifico regalo”. E la mattina del matrimonio questo giovane si trovò sotto casa (o in concessionaria, non ricordo) una fiammante vettura, il modello più bello e costoso dell’Alfa Romeo. Inutile dire che il giovane apprezzò questo regalo molto più di un’opera. Ma questo gesto testimonia l’attaccamento di Burri alle sue opere, meno al suo denaro.

Mi pare che fosse il 1952 e Burri voleva effettuare un viaggio a Parigi, ma non aveva i mezzi. Un amico (forse il parroco?) organizzò una piccola mostra a Città di Castello con dieci sacchi, chiedendo a dieci amici di acquistarli a 200 mila lire cadauno. Burri incassò 2 milioni e partì per Parigi. Alcuni anni più tardi, quando i sacchi iniziarono ad avere un certo valore, alcuni amici provarono a rivendere l’opera acquistata ma si accorsero che non era firmata. Alla richiesta della firma il Maestro rispose: “per 200 mila lire volete anche la firma? Io riconosco che l’opera è mia ma non la firmo”. Duro come una roccia anche se gentile con tutti, in realtà era ostile a tutti. Era stato molto amico di Edgardo Mannucci che in momenti di difficoltà lo aiutò. E questo Burri non lo dimenticò mai. A quei tempi Mannucci possedeva alcune delle sue opere più belle, tra le più costose del mercato nazionale. Un famoso collezionista di Brescia degli anni Settanta, Mario Dora, amico anche di Guttuso, di cui possedeva alcune delle opere più significative, sentendo parlare me con Antonio Spada (allora collezionista di riferimento del contemporaneo) della difficoltà di comperare opere di Burri direttamente da lui, si recò a Città di Castello, convinto di tornare a casa con alcune opere. “Vorrei questo e questo e questo. Ecco un assegno in bianco”. Ma Burri lo invitò a pranzo e respinse l’offerta. Il grande collezionista si intestardì e Burri alla fine cedette. Ricordo che Mario Dora teneva esposti alcuni bellissimi sacchi e plastiche bruciate sulle pareti dei suoi lussuosi uffici di Brescia. Diventò amico di Burri con cui talvolta andava a caccia. E ogni anno, per Natale, riceveva in omaggio (come altri collezionisti importanti) una piccola opera (10×10?), una sorta di miniatura delle grandi opere. Grandi capolavori di piccole dimensioni.

Quando mi recavo da lui a Città di Castello, mi portava a pranzo sempre nella stessa trattoria, mi pare si chiamasse Remo, dove il Maestro aveva il suo tavolo fisso. Un giorno, dopo molte fatiche per metterli insieme, arrivai con un assegno di 20 milioni. Con me c’era anche mia moglie Helena, allora giovanissima e bellissima, che Burri guardava sempre con piacere e interesse (perché ad Alberto piacevano molto le donne ma come ogni contadino umbro che teme la moglie, aveva un rapporto molto discreto e riservato con loro; oltre alla moglie Minsa Craig, ufficialmente Alberto ebbe un rapporto storico con Giovanna dalla Chiesa, anche se io sapevo che talvolta, con discrezione assoluta, ospitava alcune donne nel suo studio a Città di Castello). Mostrandogli l’assegno gli dissi: Alberto, questo è il massimo che posso offrirti e mi sono già indebitato. Dammi l’opera che tu ritieni opportuno per questa cifra. “Giancarlo”, rispose, “ma vuoi scherzare, ti pare che ti venda un’opera? Stai tranquillo, te ne preparo una espressamente per te e la prenderai una prossima volta che verrai a trovarmi”. Ma una prossima volta non ci fu e io non ebbi mai l’opera di Burri. La distanza tra Milano e Città di Castello era faticosa da colmare. Ma in quel caso sbagliai a non insistere, perché certamente ora avrei l’opera di Burri.

Un giorno mi mostrò dei quadretti di un suo giovane amico e collega di Città di Castello, Nuvolo (Giorgio Ascani) realizzati con stoffe cucite insieme e dalle forme che richiamavano indubbiamente quelle di Burri, il quale ridendo commentò: “come vedi anche qui in casa mi copiano”.

Alberto Burri, grande tifoso del Perugia

Nel mese di agosto del 1984 ero a Trevi, in vacanza quando lui mi chiamò: “vuoi venire alla partita amichevole Perugia Napoli? Esordisce un giovane che pare sia un fenomeno, Diego Armando Maradona”. In realtà si trattava della primissima partita di Maradona in Italia, arrivato pochi giorni prima dal Barcellona. Burri era un tifoso acceso del Perugia. Nello spogliatoio mi presentò l’allenatore Agroppi e alcuni giocatori, tra cui Novellino. Con Agroppi discusse amichevolmente anche di tattica. Dalla tribuna con posto assegnato, vidi insieme a Burri per la prima volta Maradona, che in realtà non fece molto e la partita terminò zero a zero. Era la seconda partita del Perugia che vedevo: precedentemente, una decina di anni prima, avevo visto Brescia Perugia, invitato da Guglielmo Achille Cavellini. Ma in entrambi i casi trovai lo stadio, anche se in tribuna, scomodo. Troppo caldo, troppo freddo, non si vedevano abbastanza bene i giocatori. Decisi che il miglior stadio era il mio divano davanti alla TV.

Con Helena lo visitammo anche a Los Angeles, dove aveva casa e studio. Come sempre le abitazioni di Burri erano semplici ma molto belle, spesso con panorami mozzafiato (ricordo quella di Beaulieu, sulla Costa Azzurra, con una vista bellissima sul golfo). A Los Angeles lui andava spesso perché lì viveva sua moglie, Minsa, che sembra fosse una ballerina. Io la vedevo sempre con il tutù, eterea e volteggiante per casa, con un’aria lievemente sciroccata. Ma sempre sorridente e assente. Ma pare che Burri fosse molto legato a lei.

Con l’acuirsi dei suoi problemi fisici dovuti all’asma, ci vedemmo sempre meno. Passai a salutarlo a Beaulieu, con Antonio Sapone, suo amico e gallerista di Nizza, che l’aveva aiutato a trovare quella magnifica location. Lo trovai un po’ depresso perché voleva andare a Los Angeles ma a quei tempi si fumava ancora in aereo e lui con la sua asma non poteva affrontare un viaggio così lungo con il fumo. E ricordo che malediva le leggi che permettevano di fumare in aereo, dimenticando che lui, sino a pochi anni prima, era stato un accanito fumatore, di sigarette e poi di pipa.

Nel febbraio 1995 mi telefona Sapone dicendomi che Burri era morto e che non si era celebrato alcun funerale. Minsa Craig, la moglie ebreo-cinese, che sopravvisse a Burri di otto anni, se ne sarebbe tornata a Los Angeles pochi giorni dopo. E da quel momento inizia il giallo delle opere (almeno trenta cretti) che erano nella casa e che poco dopo non c’erano più. E comincia anche il lungo contenzioso tra la Fondazione Burri e Minsa Craig che rivendicava l’eredità di tutte le opere del Maestro. Ma questa è un’altra storia. Che non mi riguarda.

Per scrivere a Giancarlo Politi:

giancarlo@flashartonline.com