Questa intervista è per Nicole Colombo (1991, Monza) un’occasione per riflettere sulla sua articolata pratica artistica. Dopo aver definito l’equilibrio dei contrari come cardine della sua ricerca, continua raccontando la sua ultima esperienza di residenza a Ultravioletto Arte+Impresa e la sua accurata ricerca sui materiali. Successivamente, esamina la sua attenzione al femminile e alle sue esperienze, così come l’interesse verso le antiche figure mitologiche femminili. Chiude l’intervista una riflessione sulla centralità che i personaggi creati dall’artista hanno nella sua pratica e sull’importanza del contatto tra di loro e il pubblico.

La tua pratica artistica si fonda sulla coesistenza e avvicinamento di opposti: elementi erotici e sensuali si avvicinano ad altri disturbanti, che generano attrazione e allo stesso tempo repulsione. Un esempio concreto è l’opera The Burned (2021), esposta alla mostra Oh Art – Fluid Shapes curata da YET Art Agency, che unisce i due elementi più rappresentativi dei dualismi sopracitati, e del tuo repertorio visivo: i capelli e la frusta. La bellezza cede il posto al ribrezzo, e viceversa; mentre dolore e piacere si avvicendano. Cosa vuoi suscitare con le coesistenze di questi contrasti?

Per comprendere il mio continuo tentativo di far convivere contrasti e dualismi è importante partire dal presupposto che, dal mio punto di vista, l’essere umano vive dei dualismi personali che risultano assolutamente necessari alla sua sopravvivenza. Volente o nolente, siamo cresciuti in una cultura e in una religione Cattolica dove esiste poco spazio per le intercapedini grigie: tutto è bianco o nero, bene o male, in continua opposizione e quasi mai in dialogo. Andando invece indietro nel tempo, culture molto più antiche immaginavano divinità nelle quali bene e male convivevano sempre, consci di quella che è la più vera e profonda condizione umana, dove i dualismi si lanciano in perenni danze fatte di accettazione e ricerca dell’equilibrio. Partendo da questo presupposto, quello che tento di fare è mostrare come le dicotomie possono convivere in ognuno di noi, senza necessarie lotte interiori, ma dove la parola chiave è equilibrio: non esiste piacere senza dolore, felicità senza turbamento. L’assenza temporanea di uno o dell’altro fa perdere valore al suo contraltare rendendoci quindi maggiormente consapevoli della necessaria convivenza di entrambi.

The Burned tenta di immortalare un momento di conoscenza, un incontro tra due personaggi – Thirteen e Nausicaa – dei quali vediamo solo l’immagine ulteriormente astratta, atta a enfatizzare il movimento di queste due fruste, una bianca e una nera, in un tentativo di avvicinamento e allontanamento reciproco. Le lunghe braccia che le sorreggono aiutano a riportare l’opera in un preciso campo semantico, così come i lunghi capelli. Ogni materiale porta con sé un proprio immaginario collettivo ed è con quello che cerco di giocare, tentando così di entrare nel personale bagaglio interiore di ogni fruitore, giocando con quest’ultimo e mettendolo nella posizione di avere una relazione con ciò che sta guardando e percependo.

La residenza Ultravioletto Arte+Impresa, curata da Sonia Belfiore, è stato il tuo ultimo impegno. Questa si basa sull’unione tra arte e industria, raccontata tramite le metodologie dell’arte contemporanea. Grazie a questa esperienza, e alla collaborazione con Nord Resine, hai dato vita a Lilith (2021), un’imponente e scultorea ciocca di capelli neri fatta in fibra di carbonio. Quanto è possibile l’avvicinamento tra questi due ambiti? Cosa porti con te da questa esperienza?

Oltre a essere stata l’ultima residenza che ho fatto, Ultravioletto è stata anche la più interessante, challenging e arricchente: è pensata per realizzare due opere grazie al supporto di un’azienda, una rimane all’azienda e l’altra all’artista. Credo sia totalmente vincente il fatto che la residenza fornisca all’artista il sostegno di un’azienda per la produzione artistica vera e propria. Spesso l’aspetto della produzione risulta problematico e anche limitante. Inoltre la collaborazione attiva da parte di Nord Resine, come è stata nel mio caso – sia a livello di sperimentazione del materiale che di confronto quotidiano – ha portato a un arricchimento sia a livello artistico che umano. Nel mio lavoro cerco sempre un rapporto, un confronto, una condivisione di immaginari e storie sia col fruitore sia con coloro che contribuiscono alla creazione dell’opera. A volte capita di dover trovare degli escamotage, altre volte invece la condivisione avviene in maniera totalmente spontanea, come in questo caso. Passare lunghe giornate condividendo un luogo di lavoro, invadendo la routine quotidiana degli impiegati, costringendoli in qualche modo a doversi adattare alla mia presenza e a quella di una scultura che pian piano nasceva e cresceva sotto i loro occhi, ha portato le persone a incuriosirsi e ad iniziare a fare domande. È stato proprio a quel punto che tutto il progetto si è riempito di significato.

Da parte tua c’è sempre una riflessione sulle possibilità e potenzialità dei materiali che usi, che siano artigianali o industriali; in Lilith sei riuscita a far comunicare il soggetto dell’opera col materiale: il carbonio è il componente fondamentale della vita, e Lilith ne è uno dei suoi simboli, in quanto soggetto che può generarla. Come gestisci il binomio opere e materiali?

Pongo sempre una particolare attenzione alla scelta dei materiali. Mi approccio al lavoro considerando una varietà di elementi, strumenti diversi che creano diversi layer narrativi e quindi di senso. Ciascun materiale scelto porta con sé una propria narrazione, un’emotività intrinseca, data in parte dall’immaginario collettivo creato intorno a esso. Tutto ciò diventa per me uno strumento utile per la realizzazione dell’opera: mi nutro degli immaginari collettivi sfruttandoli come alfabeti mutevoli per scrivere una storia e mettermi in dialogo costante con il pubblico, cercando così una relazione con chi fruisce il lavoro. La pelle, il ferro, l’argilla, le resine: ognuno di questi materiali porta con sé una storia più o meno antica, composta da immagini e suggestioni, tecniche e utilizzi differenti. È per me impossibile scindere le cose; anzi, diventa fondamentale conoscerle e sfruttarle al meglio così da creare un dialogo che trova il suo significato nella sovrapposizione di immagini e culture.

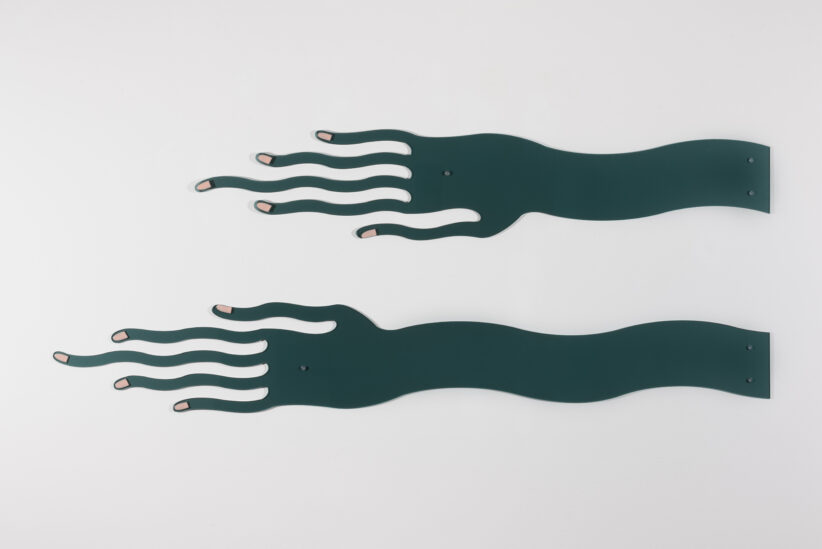

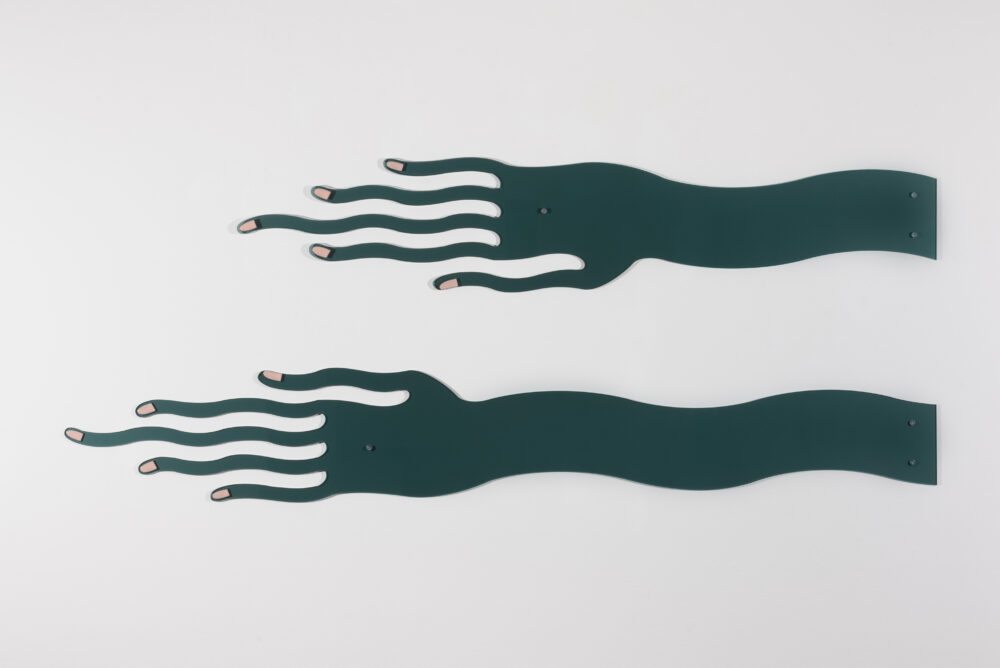

L’attenzione al femminile e alle sue origini, già presenti in Lilith, li ritroviamo nella serie (Untitled): anche in questo caso, le opere rimandano a dei personaggi femminili, di loro vengono mostrate solo le mani, dalle dita lunghe e sinuose. Le mani di (Untitled) Esmeralda (2020), (Untitled) Rose (2018) e (Untitled) Bianca (2018) sono istallate sugli stipiti delle porte: così, queste sembrano entrare, scivolando sulle pareti, in una costante relazione di assenza e presenza con gli ambienti domestici. Le mani, che – per la collocazione dell’opera – sembrano sorgere dal nulla e la fluidità delle loro forme, richiamano la figura acquatica di Tiāmat, dea Babilonese primordiale degli oceani e incarnazione del caos primigenio. Quanto queste antiche figure mitologiche femminili nutrono la tua pratica? La tua arte non è certo estranea a realtà così eccezionali, come ospitarle in un’opera?

Come accennavo nella prima risposta, la mia pratica attinge anche a culture antiche, e in queste spesso le figure femminili rappresentano archetipi di cui abbiamo perso il significato o che, inconsciamente, vengono riscoperti e rielaborati nella contemporaneità ma in modo non sufficientemente consapevole. Tiāmat, che citi nella domanda, è un bellissimo esempio di ciò che intendo. La divinità babilonese primordiale perse la battaglia contro il dio della terra Marduk e venne divisa nel corpo, dando così vita al cielo e alla terra. Secondo le descrizioni, Tiāmat aveva due facce, quattro occhi e quattro orecchie: un essere doppio, androgino; anche in questo caso le dicotomie convivono in un unico e inscindibile essere. È sempre estremamente complesso e interessante relazionarsi con queste figure. Trovo che siano frutto di un’immaginazione incredibile, nate dalla continua e costante necessità dell’essere umano di dare spiegazioni all’universo, di sentirsi parte di un complesso che risponde sempre a un perché e a un per come. È la possibilità di immaginare queste incredibili narrazioni – che in qualche modo si ripetono in culture estremamente lontane e distanti tra loro e in modi molto simili – che mi permette di poter lavorare su diversi layer, con l’idea di fondo di districarmi all’interno di un complesso ma unico bacino immaginifico collettivo. Riscoprire, ripensare, dare diversa forma a questo tipo di figure mitologiche mi permette di inserirmi in una narrazione pre-esistente, servendomi di storie che l’essere umano ha già introiettato e digerito, più e più volte. In quanto donna sento un profondo legame con le figure femminili, quasi a ricercare una mia propria “dea madre”, una figura ancestrale a cui potermi riferire. Credo che ognuno di noi, a suo modo, sia alla costante ricerca di una propria spiritualità e io – attraverso il mio lavoro che tende a parlare sempre di me attraverso escamotage differenti, più o meno complessi, più o meno celati – proseguo questa incessante ricerca attraverso immagini, personaggi fittizi che diano senso a quello che faccio e che risultino poi compagni di viaggio per chi li fruisce.

La figura di Lilith si aggiunge al tuo repertorio di personaggi e “avatar” che delinei con le tue opere, e che acquistano dettagli e comportamenti tramite il loro accostamento – come è accaduto nella tua mostra personale SAM (2020), curata da Greta Scarpa. Se Lilith ha delle caratteristiche più definite è grazie alla sua lunga storia e alle sue molteplici raffigurazioni, le altre figure sono fluide e aperte a interpretazioni, sia caratteriali sia fisiche. La stessa (o lo stesso?) Sam, è una figura non definita, frammentaria, che si fa forte di questa fluidità. Come avviene la creazione dei personaggi? Successivamente, come si sviluppa il contatto tra di loro e il tuo pubblico?

L’idea di avatar è un punto fisso della mia pratica. Fin da bambina la ricerca della mia identità è sempre passata attraverso l’immedesimazione in altre figure protagoniste di storie e racconti: da qui la convinzione che ciò che sono è anche una somma delle figure che ho incontrato. Il mio lavoro dipende da questo assunto. Ho cominciato così a sezionare le possibili variabili di un’identità: ciò che siamo, ciò che vorremmo essere, ciò che non saremo mai, i limiti e le infinite possibilità. Da qui l’idea di creare diversi personaggi a cui faccio vivere situazioni, narrazioni e che in qualche modo diventino l’esempio di situazioni possibili, e di ciò che vedo e restituisco basandomi su quello che mi circonda. Definisco il mio lavoro una continua ricerca antropologica e culturale che passa attraverso un fitto filtro che è quello che mi rende una donna, bianca, europea e con il quale, nonostante gli sforzi, continuerò sempre a dovermi confrontare. Raccolgo possibili storie in ogni momento, a ogni passeggiata, al bar, in metropolitana, a cena, al ristorante, ovunque. Tutto ciò porta poi alla creazione di ogni personaggio che trova una relazione col pubblico attraverso la narrazione, come se ogni opera diventasse personaggio, protagonista o meno, di una storia che il fruitore è invitato ad ascoltare, vivere, interpretare e riempire con le proprie personali e private esperienze e immaginari.

La necessità di incontro tra fruitori e opera mi fa pensare che i tuoi lavori non possano essere definiti completi senza un contatto forte tra di loro e qualcuno al di fuori di te e delle tue opere. Quanto, i soggetti che crei, si devono avvicinare a chi li incontra? Inoltre, le opere hanno il compito di sollecitare esperienze personali, devono innescare una reazione a livello intimo e personale, che sia positiva o negativa. Hai mai temuto che questa dinamica ti sfuggisse di mano, e scatenasse reazioni inaspettate?

La risposta è sì. Mi spiego meglio. Vivendo nell’ambito di una narrazione più complessa, le mie opere possono vivere singolarmente come still frame, in questo caso analizzano e raccontano solo parte della storia. Ma è quando vengono viste nella loro interezza che si percepiscono anche i movimenti e gli spostamenti di senso. Vi sono due piani di lettura principali: il primo ha a che fare con l’opera singola e il rapporto che questa innesca con lo spettatore che porta, come sottolineavi nella domanda, a sollecitare esperienze più intime e personali, e dove l’apporto immaginifico ed emotivo di chi guarda diventa strumento per “completare” l’opera. Il secondo unisce le micro-narrazioni presenti in ogni opera tra loro, creando una coralità, un’unica storia dove il controllo sta nelle mie mani. In questo caso il fruitore è portato a vivere le opere in maniera più passiva, entrando in una fase di osservazione e ascolto. Questo secondo layer parla molto più di me e della mia ricerca, è un livello più introspettivo dove inserisco e sviscero il mio background, passato e attuale.

Per quanto riguarda la perdita di controllo delle reazioni del pubblico, non ho timori.

A me interessa che chi vive le opere lo faccia appieno e attivamente, in modo emotivamente generoso. Mi piace l’idea di riuscire a creare un momento in cui ci si possa sentire presenti, qui e adesso, senza utilizzare stratagemmi, ma sfruttando quella miriade di immagini e informazioni che il nostro cervello continua ad accumulare e classificare. Quindi, non possono esserci reazioni non volute. Tutto ciò che l’opera riesce a smuovere viene accettata, nel bene e nel male. Tento di “sfogare” tutta la mia necessità di controllo – da buona Vergine – nel secondo layer, quando costruisco il lavoro e tesso le trame. Poi, una volta immessa l’opera nel mondo, questa esce dalla mia capacità di controllarla, ed è giusto così. Ben vengano emozioni e reazioni di ogni genere, positive o negative, purché siano oneste.

Questo contenuto è stato realizzato da Eleonora Savorelli per Forme Uniche.

https://www.instagram.com/niki_colombo/