Al MACRO “In prima persona singolare”, a Palazzo delle Esposizioni “Vita Dulcis”, alla Fondazione Memmo “Dreaming the end”: tre mostre per riflettere sulla condizione dell’io nell’epoca della confusione identitaria

Nei giorni della liquidità sessuale e della contestazione dei generi in qualsiasi forma dell’arte, della moda e delle discipline del progetto in generale, è curioso scoprire un empirico filo rosso identitario che lega – almeno seguendo il libero arbitrio di chi scrive – una serie di mostre romane estremamente differenti tra loro.

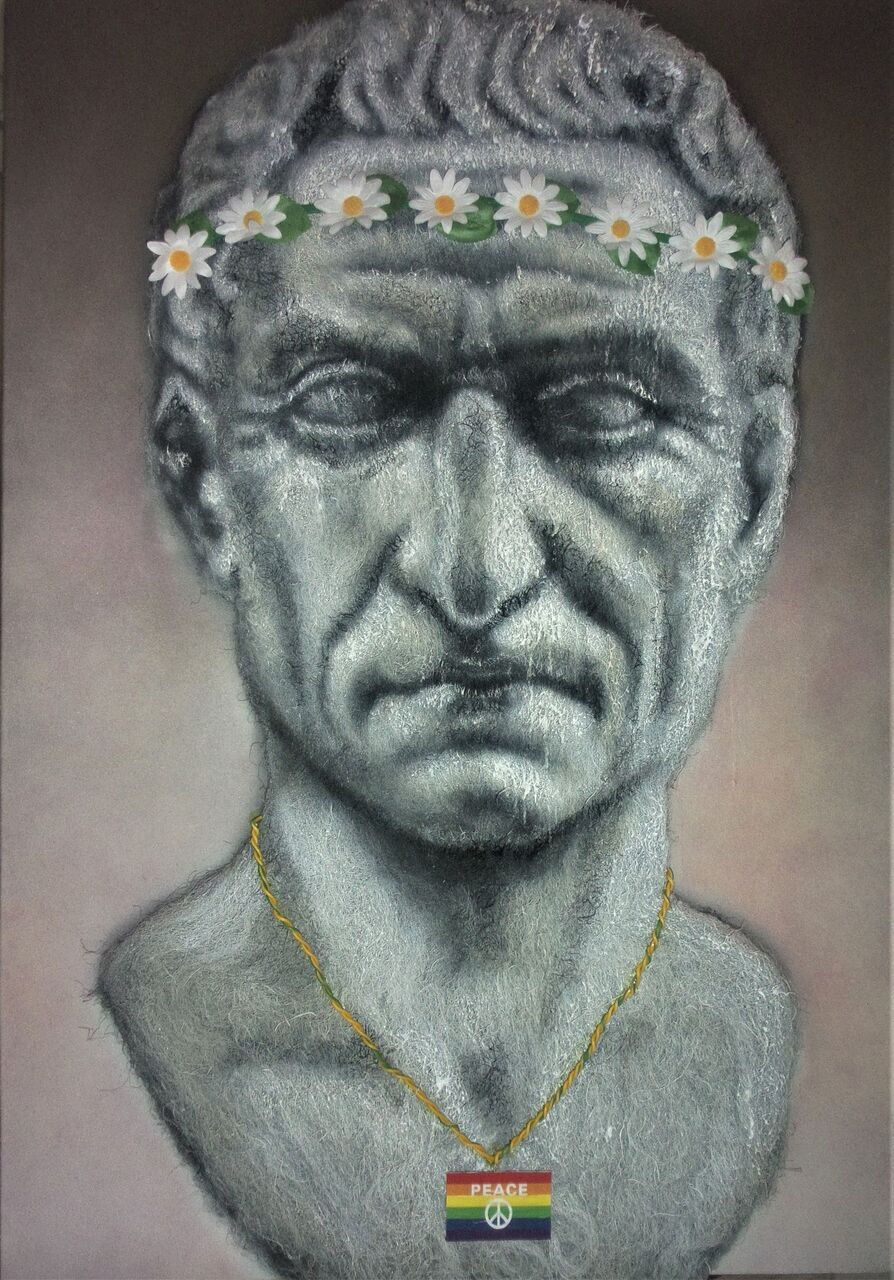

A Palazzo delle Esposizioni, con “Vita Dulcis”, rimando latinizzato alla Dolce Vita felliniana e ad un antico immaginario riferito all’identità della Capitale, Francesco Vezzoli segna una nuova tappa del suo percorso come artista-innescatore di dialoghi tra antico e fiction, stavolta utilizzando una serie di reperti raccolti in collaborazione con il Museo Nazionale Romano mixati con i suoi video e le sue opere ibride. Al MACRO, invece, sotto la curatela del direttore Luca Lo Pinto si è da poco aperta “In prima persona plurale”, la prima collettiva ad occupare gli spazi della sezione SOLO/MULTI nel Museo per l’Immaginazione Preventiva e non ci può essere migliore spiegazione della seguente: “Un’esperienza sinestetica e disorientante, che elude ogni classificazione tematica e temporale per destabilizzare i confini dell’umano, del non-umano e del post-umano”, mischiando musica, performance, artefatti, oggetti, maschere, pittura, gonfiabili, coriandoli, ritrattisti di strada e disegni infantili. Una mostra da “ingerire come una madeleine per perdersi in una dimensione perturbante”.

E infatti come reagire di fronte al gatto Felix di Mark Leckey che totemizza il primo cartone animato andato in onda negli Stati Uniti negli anni ’20 del Novecento, al quale si affianca Il gatto della Torre (1967) di Gianfilippo Usellini per condizionare nel nostro sguardo una dimensione onirica e descritta da Dino Buzzati come un incanto “lombardo-veneto dall’atmosfera cattolica” e in grado – aggiungiamo noi – di entrare nelle pruderie dell’idea del peccato in una modalità surrealista. Già con questo primo abbozzo potremmo avere un’idea relativa all’identità che accompagna l’infanzia e si trascina all’adultità, ma si va oltre. Con il glitter su PVC di Lucia Pica e le labbra di Gina Beavers (acrilico e schiuma su lino) l’arte prende il corpo del make-up, la pittura e i pennelli usati sulla tela si confondono a quelli deputati a ombreggiare il volto umano e il dettaglio della natura morta appare quanto mai vicino al rigor mortis; di nuovo le labbra di Beavers. “In prima persona plurale” è un panorama o una costellazione, irrita o appaga come un’immagine allo specchio accompagnata da una colonna sonora (Roma, 2023 di Hudson Mohawke) che potrebbe, con una progressione buona di accordi, “farti venire i brividi alla spina dorsale” nel momento esatto in cui ci si trova a recuperare le immagini che compongono la mia-tua-nostra-plurale-solitaria identità, tra intenzioni uscite dal mondo delle ombre (Enzo Cucchi, Incantesimo, 2023) o corpi che perdono l’erotismo pur essendo nudi e ammantati dei colori al neon di club privé (Jimmy Desana, Contact Paper, 1980).

Insomma c’è ancora – e per fortuna – qualcosa che non torna intorno all’io plurale, o al noi singolare. La seconda tappa alla Fondazione Memmo, in occasione della mostra di Sin Wai Kin, la prima curata da Alessio Antoniolli (direttore di Gaswork a Londra) per l’istituzione, non aiuterà di certo a chiarirvi le idee in maniera organica, anzi.

Con l’ammaliante video Dreaming the end l’artista canadese – che ha realizzato il progetto durante la sua residenza nella Capitale – ci spedisce direttamente all’impronunciabilità del linguaggio dell’identità, accogliendo una sorta di “tutto” che attraversa la storia della moda, del cinema, dell’idioma e che – dulcis in fundo – attraversa anche il corpo identitario di Roma, l’unica città al mondo che vive di stratificazioni dal 21 aprile 753 a.C.

La pelle queer, qui, si dipana tra i viali del parco di Villa Medici, si staglia al Colosseo Quadrato: maschere accanto a statue, pittura in relazione all’archeologia della modernità, il sogno di grandezza fascista e l’universo della conoscenza illuministica visti a tacchi altissimi e vestendo Krizia o Capucci.

Per identificarci – secondo i codici tradizionali – ci sono nomi e solo nomi, nomi, nomi, nomi e nomi che non funzionano di fronte alle complessità delle immagini e della percezione della loro “carne”: un quadro che resta incompleto, nonostante le teorie di Merleau-Ponty e le ossessioni pittoriche di Cézanne.

“Dreaming the end” è un punto di vista sulla scomparsa del genere che, stavolta, scorre liscio: nessun sermone, nessuna lezione, nessuna denuncia in nome dell’attuale nauseante politicamente corretto ma una produzione che trasforma l’incandescente tema della fluidità nella dimensione surreale dell’arte, in un video di 21 minuti (il giusto tempo) che è una vera e propria narrazione dal senso compiuto nonostante non sia composta da una sequenza temporale certa e lineare.

“In questo racconto circolare l’eroe diventa il cattivo e l’inizio diventa la fine”, spiega l’artista in conversazione con il curatore nel curioso catalogo che accompagna la mostra, sviluppato come un fotoromanzo, ulteriore retaggio di una cultura pop-italiana e che ben si aggancia alla poetica di Sin Wai Kin: “Nel video presento una realtà dove niente è definito chiaramente. È stato estremamente fortuito, e addirittura troppo perfetto, incontrare la statua di Giano, il dio romano dell’inizio e della fine, delle transizioni e delle dualità. La sua presenza ha rafforzato l’idea che la storia cambia il corpo e il corpo cambia la storia perennemente”.

Una mostra che sappiamo essere piaciuta anche a Francesco Vezzoli, con il quale chiudiamo questo giro di “ii”, il plurale di io, e la sua “Vita Dulcis” che “aprendo” l’archeologia ci offre un rimescolamento di concetti, immagini, stereotipi di desiderio, feticci, corpi e pulsioni di una Antica Roma che ancora attraversa l’immaginario grazie, e soprattutto, alle immagini che ci ha lasciato Cinecittà.

Già, Cinecittà, quella entità scomparsa che con le sue produzioni aveva tracciato esattamente l’identità romana e italiana in un percorso partito dal Neorealismo e terminato con la commedia sexy degli anni ’70 e dei primi ’80. Da allora il riflusso della fluidità, e un’identità che ha iniziato a non appartenerci ma solo ad attraversarci.