Le storie di Venezia per sopperire alla noia della Biennale di Venezia: una nuova puntata de “Il Sole allo Zenit” ci riporta in laguna, ma su altri canali…

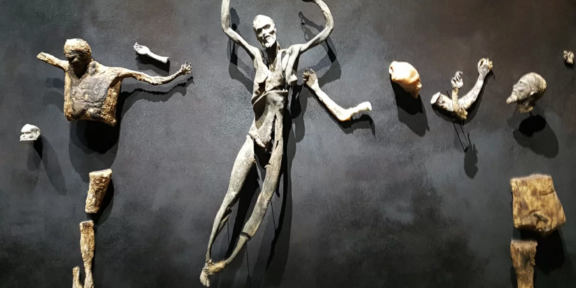

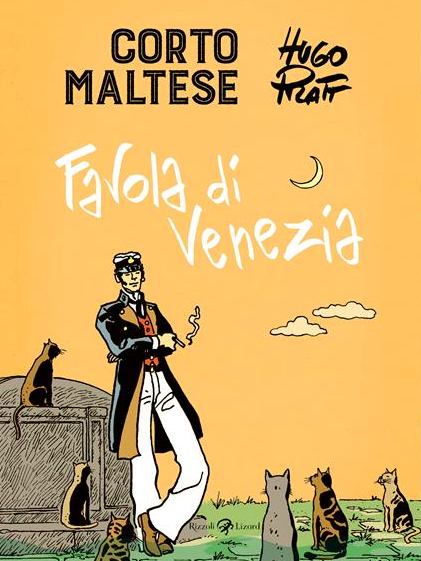

Non credo di essere il solo a dire che alle ultime Biennali di Venezia, visitando le mostre principali, tra i giardini e l’Arsenale, si è annoiato da morire. Per fortuna ho trovato altre cose da vedere, che la città riserva sempre sorprese collaterali, chiese magnifiche e pale d’altare dei migliori autori. E la storia stessa del posto, con i suoi vicoli stretti e i suo ponti, rende così divertente la fruizione che par di essere in marinaresche avventure. Ma prima di farmi dare il colpo di grazia dalla rassegna ho provato a prendere la balena per la mascella e a paragonare la mia ragione di visita, ovvero l’arte, a certe storie della Serenissima. Forse perché mi trovavo nella patria di Hugo Pratt e perché anch’io sono stato influenzato da quella Sirat Al Bunduqiyyah, La Favola di Venezia, in cui Corto Maltese, gentiluomo di ventura, si perde tra le calli rincorso da massoni, gendarmi e poeti strani.

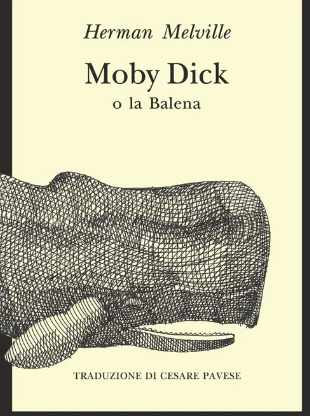

Sarà che non mi è riuscito di trovare la Clavicola di Salomone e che parte della Biennale si svolge all’Arsenale, locale solitamente adibito alla costruzione, alla riparazione e all’immagazzinamento di armi e munizioni. Sarà che sono tornato dalla Biennale con la domanda che mi pongo sempre: sono io a non capire o loro che non vanno bene? È che le ultime Biennali abbracciano moltissime discipline. C’è l’approfondimento sul rapporto tra Gheddafi e Berlusconi che sembra di assistere a una puntata di Report in televisione, o lunghe analisi su usi e costumi di varie gruppi o etnie che par di guardare National Geographic o History Channel senza la comodità del mio sofà fuori moda e quella di un calice a portata di gola. Sarà che l’arte è quel complesso di tecniche e metodi concernenti una realizzazione autonoma o un’applicazione pratica nel campo dell’operare e particolare di una professione o di un mestiere. Ma ne esistono di diverse, come l’arte del disegno, della pittura, della scultura, certo, e quella del navigare, ad esempio. E in effetti, per sopperire alla noia di certe visioni, ho provato a farmi trasportare dall’immaginazione, attuando una tecnica simile a quella che Herman Melville racconta in una lettera a un amico, scritta dalla sua tenuta americana nell’inverno del 1850: “qui in campagna, ora che il terreno è tutto coperto di neve, mi par come d’essere sul mare. Alla mattina, quando mi alzo, guardo fuori dalla finestra come farei dall’oblò di una nave sull’Atlantico. La mia stanza sembra la cabina d’una nave; di notte quando mi sveglio per il sibilo del vento, quasi m’immagino che le vele della casa sian troppo spiegate e che farei meglio a salir sul tetto per attrezzar il camino”.

E per fantasticare a Venezia, tra un canale, una pala d’altare e un’installazione, basta un po’ d’immaginazione, perché l’arte è come un’avventura, a voler ben vedere. Sarà che rintracciare un bravo autore è quasi come trovare il tesoro nell’Isola di Robert Louis Stevenson e che, anche quando lo si scova, i pericoli si nascondono dietro ogni cosa, ma bisogna pur sopravvivere nella locanda dell’Ammiraglio, a Cane Nero o al diavolo nella Bottiglia. Sarà che dopotutto l’arte attrae gli animi curiosi come la melassa con le vespe e che la fantasia va di pari passo, dunque ognuno di noi può immaginarsi un’avventura sulla coffa di trinchetto anziché annoiarsi troppo davanti a un quadro, se lo ritiene non adatto. Sarà che in una chiesa l’arco è quella struttura architettonica portante, ad asse curvilineo, posta generalmente come copertura della luce di una porta o di una finestra che di solito poggia su stipiti o colonne, con la funzione statica di scaricare sui piedritti il peso della struttura sovrastante, ma l’arco è ovviamente anche un’arma da lancio, per frecce appuntite e colpi a lungo raggio. Sarà che nello sfinente ritorno alla pittura odierno si procede a colpi di pennello ma io preferisco un colpo di vento, ovvero la ventata, o a limite un colpo di mare, che è una forte ondata. Sarà che la corrente di pensiero è un modo di pensare o fare ma la corrente si muove anche nei mari e che il corrente nelle navi in ferro è un rinforzo longitudinale costituito da un corso di verghe angolate o di lamiere. Sarà che la Critica d’arte giudica l’opera ma che critica si dice anche di una situazione non facile, specialmente quando si complicano le avventure. Sarà che la navi da crociera sono enormi qui a Venezia e che la navigazione da crociera è pure un’andatura metodica, di una o più navi, compiuta in un determinato tratto di mare o lungo la costa, per motivi spesso di sicurezza, ma che a crociera è la volta delle chiese con pianta cruciforme che io qui ho il piacere di visitare. E che a sua volta la volta a crociera è la superficie risultante dall’intersezione di due volte a botte e che consta quindi di quattro scomparti triangolari detti unghie o vele delimitati da archi. E così si viene catapultati in un gioco di terminologia, mentre io proseguo lungo la marina, che è la striscia di terra, più o meno larga, confinante con il mare ma è anche – appunto – la rappresentazione pittorica di un paesaggio marino, tanto cara a Carrà e altre personalità. E poi di nuovo: la navata, in architettura, è un ambiente interno a sviluppo longitudinale delimitato ai lati da muri e file di colonne o altri sostegni della copertura che costituisce una struttura compositiva peculiare e tradizionale di basiliche e chiese e che il termine deriva ovviamente da nave, come riferimento alla sua forma, e il naviglio è un canale artificiale atto a essere navigato da imbarcazioni di piccola stazza ma era anche il nome della galleria dove Lucio Fontana espose i suoi primi tagli e altre meraviglie.

Sarà che la vela è il telo (o insieme di teli aggiuntati detti ferzi), di varia forma e grandezza, rifinito a regola d’arte e applicato all’alberatura di un natante per provocarne l’avanzamento sfruttando l’azione del vento, ma che nella terminologia architettonica la volta a vela è un tipo di volta sferica, e che Vela Vincenzo era uno scultore svizzero dell’Ottocento, ora che ci penso. E a proposito: sarà che lotto è la prima persona del presente indicativo del verbo lottare, che indica l’azione del combattere, del dominare e del non lasciarsi sopraffare, per superare ostacoli, difficoltà, resistenze varie, ma che Lotto, Lorenzo, era il grandissimo pittore del ‘500. Sarà che oltremare è un bellissimo tipo di blu ma è anche la destinazione di chi sogna di navigare, a lungo e senza sosta, in mare aperto, cavalcando l’onda. E dunque viva comunque la Biennale, Venezia e i suoi quartieri, i feroci saladini e i cavalieri cortesi.

Nicola Mafessoni è gallerista (Loom Gallery, Milano), curatore (Settantaventidue, Milano) e amante di libri (ben scritti). Convinto che l’arte sia sempre concettuale, tira le fila del suo studiare. E scrive per ricordarle. IG: nicolamafessoni