Sono stati inaugurati lo scorso weekend i progetti del primo ciclo del programma biennale «Pensare come una montagna». I lavori hanno aperto al pubblico sabato 18 maggio.

La «GAMeC», galleria d’arte contemporanea di Bergamo, torna ad abitare la sede del Palazzo della Ragione, nel cuore della città antica, con un nuovo progetto site-specific pensato per la Sala delle Capriate dall’artista inglese Sonia Boyce (Londra, 1962). Dalla fine degli anni Ottanta l’artista ha affrontato temi tanto divisivi quanto attuali quali l’identità, le dinamiche sociali, la marginalizzazione razziale e di genere. L’arte assume una veste sociale in qualità di narrazione di un’identità collettiva, attraverso la realizzazione di lavori che vertono sulla storia e sulla memoria «acustica».

Il progetto concepito per il Palazzo della Ragione ha portato l’artista alla scoperta del territorio bergamasco, restituendone un racconto avvincente attraverso i canti della tradizione popolare italiana. Boyce si è rivolta alla comunità, alla parte più fertile e germinativa di essa, ovvero i giovani studenti dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Donizetti di Bergamo. L’invito a esibirsi in canzoni popolari si è configurato come un necessario viaggio a ritroso che ha portato l’intero corpo musicale a riscoprire le proprie origini. E come non dedicarsi oggi al brano divenuto, più di ogni altro, simbolo della resistenza globale «Bella Ciao», per Boyce germoglio di una riflessione sul significato della musica, sul suo valore atemporale e sulla sua capacità di unire, abbattendo confini e attraversando oceani. Una contaminazione florida che ha condotto a «Benevolence», una video installazione che si compone di sei «monumenti visivi». Metamorfosi di performance convogliate in un film generato dalla mediazione autoriale del materiale video e fotografico girato durante le riprese.

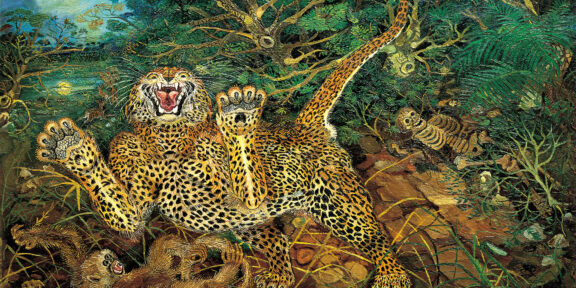

All’ambito performativo afferisce invece «Que este mundo permanezca» (Che questo mondo possa restare) dell’argentina Mercedes Azpilicueta (La Plata, 1981), ospitata dalla cornice naturale dell’Oasi della biodiversità di Brembate, un’area oggetto di bonifica. Una cava restituita alla natura e ripopolata da una preziosa biodiversità. La relazione fra uomo e ambiente trova qui un equilibrio che appare utopistico. L’azione è strutturata in più tappe, tracciando un iter intorno allo specchio d’acqua al centro dell’Oasi, fonte vitale, elemento principe dell’esistenza. Ogni tappa ha luogo in contesti naturali diversi nei quali gli spettatori possono addentrarsi, percependone il beneficio psicofisico. I volatili si fanno portavoce della capacità adattiva della loro specie per parlare di possibilità e trasformazioni ad armi pari con i bipedi che li hanno costretti a una mutevolezza dal ritmo industriale.

In collaborazione con Fondazione Dalmine, l’artista Chiara Gambirasio (Bergamo, 1996) ha dato vita a un progetto partecipativo che ha visto protagoniste alcune «testimoni» della colonia estiva di Dalmine a Castione della Presolana. Invitate a riscoprire le bambine che sono state, hanno rivissuto e condiviso ricordi legati al tempo trascorso nella colonia attraverso l’eloquente immediatezza del colore. Una condizione in cui «risiedere», senza la mediazione della parola, per imparare a sentire oltre l’evidenza l’essenza inafferrabile del cosmo e dell’interiorità. L’output visibile e palpabile di questo insondabile viaggio nella memoria sono due opere scultoree, che parlano di relazioni, di esperienze condivise, di traiettorie spazio-temporali, ma anche di un rapporto disteso e simbiotico con la natura.

«M’ama», ideata per il borgo di Rusio, frazione del comune di Castione della Presolana, evoca l’idea di Madre Natura ed è stata concepita dall’artista come un tentativo di riconciliazione sia con il proprio vissuto personale che con la natura stessa. La montagna si fonde a un ceppo in un abbraccio che l’artista si augura possa includere anche i visitatori.

«V’arco» è invece allestita presso l’antico ponte che collega Castione della Presolana alla Valle dei Mulini. Un arco temporale e spaziale che unisce più dimensioni: a nord la montagna; a est la ex colonia; a sud quella la valle.

Sviluppato da Studio Ossidiana in collaborazione con Frantoio Sociale, Il progetto «Massi Erratici» riconfigura gli spazi di accesso alla GAMeC attraverso superfici e volumi modulari pensati per accogliere molteplici attività. Un elemento di gioco basato sulla modularità dei pezzi viene introdotto nello spazio museale, il tangram, che si ricombina a seconda delle necessità. Un modulo di base che si riassetta a diverse scale. Ai moduli massicci si accompagnano tendaggi semitrasparenti, in un gioco di materialità e inconsistenza, a memoria di un’altra grande tradizione industriale bergamasca, quella del tessile. Un workshop e una conferenza permetteranno di condividere pratiche verticali sul tema della circolarità, coinvolgendo gli artigiani locali per una produzione a km0 e sposando la volontà di ridurre a un tempo costi ed emissioni. Così il contenuto diviene il messaggio.

«Massi Erratici» è tra i progetti vincitori della prima call pubblica Architetture Sostenibili per i luoghi della cultura, programma di ricerca promosso dal Ministero della Cultura per promuovere l’architettura contemporanea italiana, con l’obiettivo di contribuire alla realizzazione di uno sviluppo globale più sostenibile.

«Pensare come una montagna» è in sintesi una riflessione sul rapporto «isterico» e incostante tra uomo e natura, attraverso la rivisitazione di comportamenti di produzione e consumo tradizionali. Un’azione poetica dunque, che mira a sensibilizzare la memoria di una città industriale, per uscire dall’antropocentrismo, divenendo concreta.