Ormai ogni trimestre, in qualche asta, appare una Piazza d’Italia. Del resto il metafisico Pictor Optimus visse per novant’anni e fu splendidamente proficuo fino alla fine dei suoi giorni, producendo lavori in quella casa museo in Piazza di Spagna che negli ultimi decenni abbandonava controvoglia e solo per l’aperitivo di rito allo storico Caffè Greco.

E una volta verificato dalla preziosa Fondazione che nessuna Piazza d’Italia risulti ciucca, come a volte accadde o si sostenne, con un atteggiamento che de Chirico stesso contribuì a favorire retrodatando ambiguamente al secondo decennio del Novecento opere che furono eseguite successivamente, è bello gironzolare nelle copiose piazze e scovare le differenze. Ma, un momento, perché il Maestro avrebbe retrodatato il suo stesso lavoro? Lo fece per far fronte alla richieste dei possibili acquirenti interessati solo alle pitture degli esordi e per rispondere a quella critica mai amata che lo dava per finito ben prima dell’avvenuto.

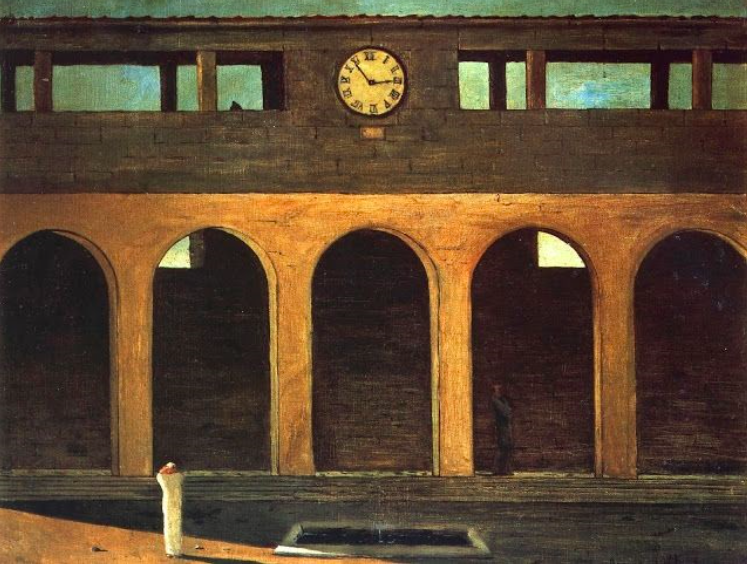

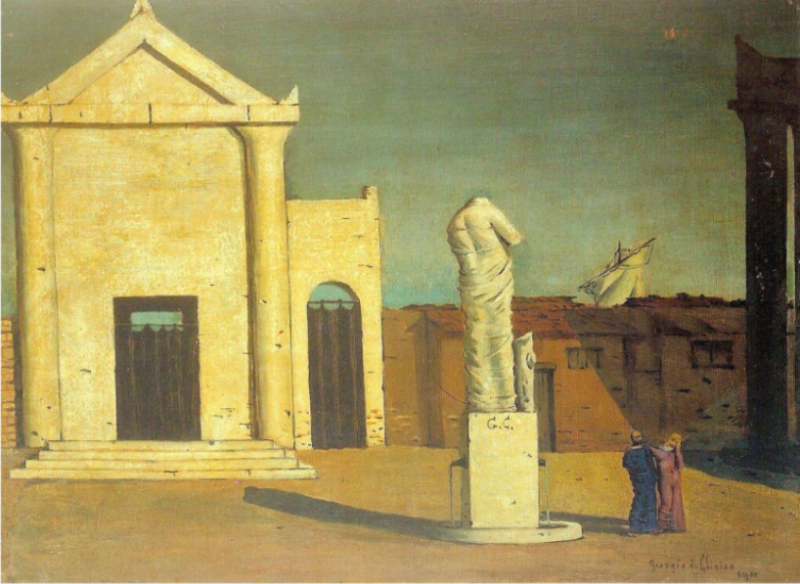

In effetti André Breton scrisse che per de Chirico tutto era stato detto già nel 1918, mentre Werner Schmalenbach lo dichiaró pensionato addirittura tre anni prima dell’illustre collega critico. Di certo de Chirico fu un temperamento polemico e intransigente, egocentrico e incline al vittimismo, ma sul suo longevo aspetto geniale c’è ben poco da discutere. Dunque ritorno alle opere e provo a procedere con ordine, che col “pane in piazza e la giustizia in palazzo c’è sicurezza per tutto”, almeno così tramanda il detto. E quest’ordine prevede che le piazze nacquero già nel 1910 con L’enigma di un pomeriggio d’autunno e L’enigma dell’ora, dove compaiono la piazza, il tempio, le arcate, le ombre lunghe e le figure solitarie. Nel 1912 con I piaceri del poeta arriva anche la ferrovia, mentre i primi camini, detti anche ciminiere, appaiono poco prima della grande guerra mondiale. Il Saluto degli Argonauti, che è del 1920, avviene in una piazza d’altri tempi, con mitologici riferimenti alla città che vide i suoi natali, ma a quel punto il dado fu tratto e le strade furono già tracciate per le piazze successive, seppur tutte con copiose modifiche. E in effetti alcune piazze sono rappresentate centralmente mentre altre sono prese laterali, e anche gli uomini d’affari che si stringono le mani a volte cambiano posizione all’interno della composizione. In alcune opere l’orizzonte risulta poi più basso che in altre, quindi i gialli e i verdi che formano il cielo sono più o meno ampi, a seconda del suo desio. Tutte le piazze dovrebbero essere vedute di città antiche sovrapposte a città moderne riprese dai luoghi dove de Chirico trascorse l’esistenza: Volos, Atene, Costantinopoli, Roma e Monaco di Baviera; Firenze, Parigi, Ferrara, New York, Venezia, Milano e Torino, senza andare in ordine cronologico. E in esse compaiono rovine, archi, portici e angoli di strade; muri, edifici, torri, treni e varie statue che a me piacciono da morire ma che non serve commentare perché è “meglio lasciar al sarto o al calzolaio i problemi dell’eleganza”, come disse il dottor Einstein.

Il silenzio regna in ogni singola opera, che il gaudio di piazza porta al tribolo di casa. La spazialità rinascimentale è sottolineata dalle ombre, che son sempre lunghe, e alcune hanno al centro la mitica Arianna che dorme. E le altre? Ci sono quella quella con il filosofo di schiena o il politico di profilo. C’è quella con Efebo. C’è la statua equestre e la torre rossa, quella con il monumento a Cavour e quella bella, con la Torre e Arianna. Arianna addormentata, figura emblematica della scienza e della malinconia, simbolo dell’arte greca, molto amata dall’artista, rappresenta la femminilità, mentre la torre o la ciminiera si contrappongono all’aspetto fallico e maschile, almeno così si dice.

Torniamo nelle piazze. C’è n’è qualcuna con le squadre in primo piano mentre in altre uno sgombero è in corso, a ricordo del suo perpetuo trasloco. In tante la ciminiera fuma mentre la locomotiva in fondo passa, citando il mestiere del suo babbo Evaristo che di professione era un ingegnere inviato in Tessaglia per i lavori di costruzione della linea ferroviaria. La sua infanzia si divise infatti tra Vòlos e Atene, tra la Grecia moderna e quella antica, colma di miti, come si nota da certi dettagli dei suoi lavori. Alcune piazze ancora hanno un plinto vuoto in primo piano, mentre in altre, sullo sfondo, stanno una chiesa e il museo. Qualcuna ha le montagne, altre case dense, e in qualcuna ci sono più persone, tutte spettrali e misteriose, perse tra gli edifici che arrivano al massimo a due piani. Nei colori, predominano il verde, l’ocra e il grigio. Gli spazi sono ampi e solitari, e de Chirico s’ispirò alle sensazioni inaspettate nei vari luoghi provate. Nel 1909 scrisse: “c’è una quantità di cose strane, sconosciute, solitarie, che in pittura possono essere tradotte”. Il muro che a volte compare nei suoi dipinti e precede il treno a vapore rappresenta proprio il limite oltre il quale si trovano i misteri e gli enigmi che la vita pone. Mentre un’altra immagine che torna di frequente piuttosto assillante è quella del tholos, ovvero l’architettura periptera circolare, originaria della Grecia antica, che fu riprodotta in tutto il mondo romano in più d’una versione. Posta, manco a dirlo, come pinnacolo sulle cupole dei più celebri edifici neoclassici divenedo eccentriche presenze anche nelle opere dechirichiane. Ovunque domina l’assenza di un’atmosfera reale e una componente lirica e non narrativa, anche se le bandiere mosse dal vento ci confermano che il mondo è in movimento e in evoluzione, in un viaggio fisico ed esistenziale. Del resto ci sono più enigmi nell’ombra di un uomo che cammina sotto il sole, che in tutte le religioni passate, presenti e future, scrisse de Chirico, citando l’amato Nietzsche.

Nicola Mafessoni è gallerista (Loom Gallery, Milano), curatore (Settantaventidue, Milano) e amante di libri (ben scritti). Convinto che l’arte sia sempre concettuale, tira le fila del suo studiare. E scrive per ricordarle. IG: nicolamafessoni