Nel quartiere di Parque Patricios, un po’ fuori dal centro ma sempre all’interno della Città Autonoma di Buenos Aires, c’è uno spazio piuttosto speciale abitato da un gruppo di venti artisti: si chiama Hito Cultural, ed è un capannone adibito a studio, al quale si accede per un cancello assolutamente anonimo che si apre ad un cortile post-industriale e che, alle spalle, offre un parco che è il perfetto esempio di quel “terzo paesaggio” identificato da Gilles Clément. Una vera sorpresa, a cui accediamo grazie all’artista Marina Daiez, rappresentata da Nora Fisch, che starà qui un anno…Ebbene sì, questa è la clausola: gli artisti che lavorano qui non occupano lo spazio permanentemente, ma esattamente per 12 mesi: sono arrivati tutti insieme, e tutti insieme lasceranno lo spazio. Un progetto-pilota, visto che questo è il primo anno di Hito, patrocinato dal gruppo imprenditoriale Hit e dal suo CEO Alejandro Gawianski, che ha deciso di realizzare una open call per le “occupazioni”, che vengono concesse di forma assolutamente gratuita, attraverso la selezione di un team curatoriale.

Mica male, specialmente per un gruppo di artisti giovani, e soprattutto perché anche a Buenos Aires, come in tutte le grandi città internazionali, la vita è più cara che altrove: «Il bello di Buenos Aires è che assomiglia a un villaggio, un villaggio molto esteso – mi racconta Marina, sorridendo, insieme all’artista Diego Gelatti – ma che mantiene una dimensione molto umana, molto permeabile, accogliente. E ha anche tante realtà autogestite che fanno sì che nella scala dell’organizzazione della città ci sia un po’ meno di quella burocrazia invisibile e respingente che invece percepiamo in altre metropoli».

Ma come in tutte le storie dell’arte contemporanea che si rispettino c’è una spada di Damocle che pende sulla testa di questo spazio: prima o poi al posto di Hito nasceranno delle torri residenziali: la gentrificazione non muore mai, ma per ora lasciamo il futuro incerto alle spalle e dedichiamoci al presente vivo.

Marina Daiez, ad esempio sta preparando una sala de descanso – ovvero uno spazio di riposo – per il CCK, il Centro Cultural Kirchner di Buenos Aires, ricavato negli ambienti delle ex poste centrali cittadine. Sarà un’opera permanente, la cui tipologia identifica molto bene anche le necessità di musei del futuro, nella possibilità di accogliere anche un pubblico diversamente abile o con altre attitudini. Marina, su questo punto, ha una profonda esperienza: da più di dieci anni lavora con gruppi di persone ospedalizzate che necessitano di riabilitazione psicofisica, portando l’esperienza dell’arte come metodo terapeutico per affezioni della percezione: creando forme che permettano agli utenti l’utilizzo di utensili quotidiani in azioni altrimenti complesse o negate, lavorando sul disegno, il colore: «Ho studiato Belle Arti, ma da quando avevo 18 anni faccio la volontaria: ho prestato servizio nei centri delle cure palliative, accompagnando il fine-vita, ma oggi penso – anche rispetto alle mia pratica artistica – che voglio occuparmi proprio del lato sensoriale dell’arte, spesso completamente tralasciato, che ha a che fare con la percezione, il tatto, e tutti i sensi in generale». E nonostante il mercato dell’arte continui nell’onda della pittura e chiaramente la domanda sia di produrre “quadri”, attraverso queste attività e commissioni Marina può portare avanti una pratica decisamente installativa, fatta di grandi sculture di tessuto, avvolgenti, profumate; un universo di stimolazione presentato, anche, nella sua ultima personale da Nora Fisch.

Con Marina non perdiamo occasione di visitare anche gli altri atelier, tra cui quello di Lucila Sancineti, che lavora su sculture di tulle, fragilissime e cangianti, ma anche quello di Diego Gelatti, appunto, che sta esplorando le potenzialità di materiali molto differenti, come la schiuma poliuretanica, per creare effetti stranianti di ossature in relazione all’ambiente e alla realtà quotidiana: «In realtà io lavoro più con il video, ma avere uno spazio di lavoro, improvvisamente, ti apre possibilità, no? Stavo provando questi treppiedi per macchine fotografiche e, a loro volta, stanno assumendo i contorni di parti di scultura…».

C’è poi Carlos Gutiérrez, che viene dalla provincia di San Juan, al confine con il Cile, e che è scultore a sua volta: lavora su materiali differentissimi, dalla polpa di frutta locale che – solidificata – si trasforma in materiale “inerte” e che permette di essere modellata, mischiando oggetti trovati e componenti architettonici, componendo ibridi estetici. Nicolás Rodriguez sta producendo un impressionante lavoro fatto di azulejos in terra cruda di diversi colori, in una riappropriazione estetica dell’ancestralità della produzione pre-ceramica; Nana Schlez è alle prese con pitture i cui soggetti vivono in una dimensione in bilico tra avatar, artificialità e natura, mentre più viscerali sono le sculture di Penny di Roma, tra gli altri residenti.

Carrie Bencardino, invece, sta preparando qui la sua prossima personale alla galleria Piedras, di Buenos Aires. Il suo lavoro, presentato nell’ultima edizione di arteba, è stato acquisito dal Museo de Arte Moderno: Carrie lavora sulla “distorsione”, e la sua paletta di colori attualmente si sta schiarendo: chi l’ha detto che il “punk” o la controcultura debbano sempre essere rappresentate con toni scuri? Per Piedras Carrie sta lavorando su diverse tele, di cui una avrà il monumentale formato di otto metri di larghezza: appuntamento, per chi magari sarà qui in un prossimo futuro, è per novembre.

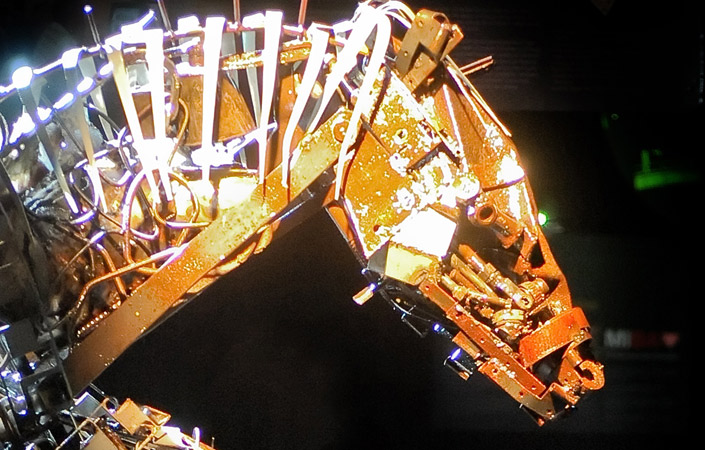

Juan Ignacio Cabruja invece sperimenta la luce, modulando il colore attraverso componenti elettrici che crea lui stesso: al centro del grande capannone, quasi un immenso corridoio espositivo, una grande composizione di neon verdi, decisamente lontani da un freddo concetto di Light Art, e più vicini alla temperatura di una pittura di luce.

Emilia Hendreich è invece una pittrice di La Plata, che lavora su superfici ad olio decisamente dettagliate e raffinate, le cui opere – anche se ancora non ufficialmente rappresentate – sono vendute dalla galleria Praxis di New York, e che ha recentemente esposto anche nello spazio di Laboratorio Festival, un progetto culturale il cui spazio espositivo si trova sopra il bar Festival, a Palermo.

Un ennesimo confine interessante, tra l’underground e l’ufficialità, d’altronde, come ricordano Marina e Diego, «L’America Latina è l’underground del mondo, probabilmente, anche se esistono differentissimi “sud” e, anche in questo caso, innumerevoli “Argentine” nelle quali, dentro i propri confini, continuano a emergere tensioni interessanti, in una idiosincrasia geografica e in vite ed esperienze differenti».