All’ex manicomio dell’isola veneziana un progetto di Zeroscena trasforma gli Archivi in opera d’arte, mettendo il dito nella piaga del rimosso e dando voce a chi non l’ha mai avuta

A volte l’arte fa male. Non nel senso edulcorato e Instagram-friendly che ci siamo abituati a vedere nei musei con i loro selfie-point e gift shop, ma proprio male, come un pugno in faccia. Ecco, “Riscritti e Rimossi” è quel tipo di mostra. Ti prende, ti strattona e ti lascia lì, con lo sguardo fisso su pagine ingiallite scritte da mani tremanti cento anni fa. Siamo a Venezia, in quella strana terra di nessuno che è l’isola di San Servolo, ex manicomio trasformato in museo. Lì, tra le sue mura ancora impregnate di storie che nessuno voleva ascoltare, il duo artistico Zeroscena — Elisa La Boria e Luka Bagnoli — fa qualcosa di potente: rianima i morti. O meglio, le loro parole. Curata da Carmelo Marabello docente allo IUAV e Dean della Venice International University, la mostra, promossa da San Servolo srl (società in house della Città Metropolitana di Venezia) e VIU – Venice International University, affronta la tematica della memoria all’interno dell’archivio dell’ex-istituzione manicomiale.

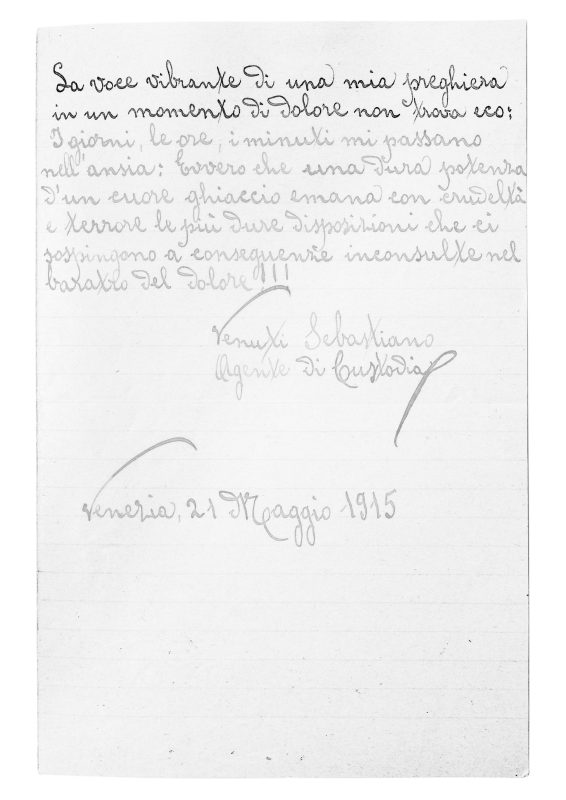

Il progetto parte da un gesto semplice ma devastante: frugare nell’Archivio Storico del Manicomio e tirare fuori più di duecento lettere scritte da internati tra il 1900 e il 1920. Lettere mai spedite, mai lette, forse nemmeno aperte. Parole che nessuno avrebbe dovuto leggere — e forse è proprio per questo che oggi ci ossessionano.

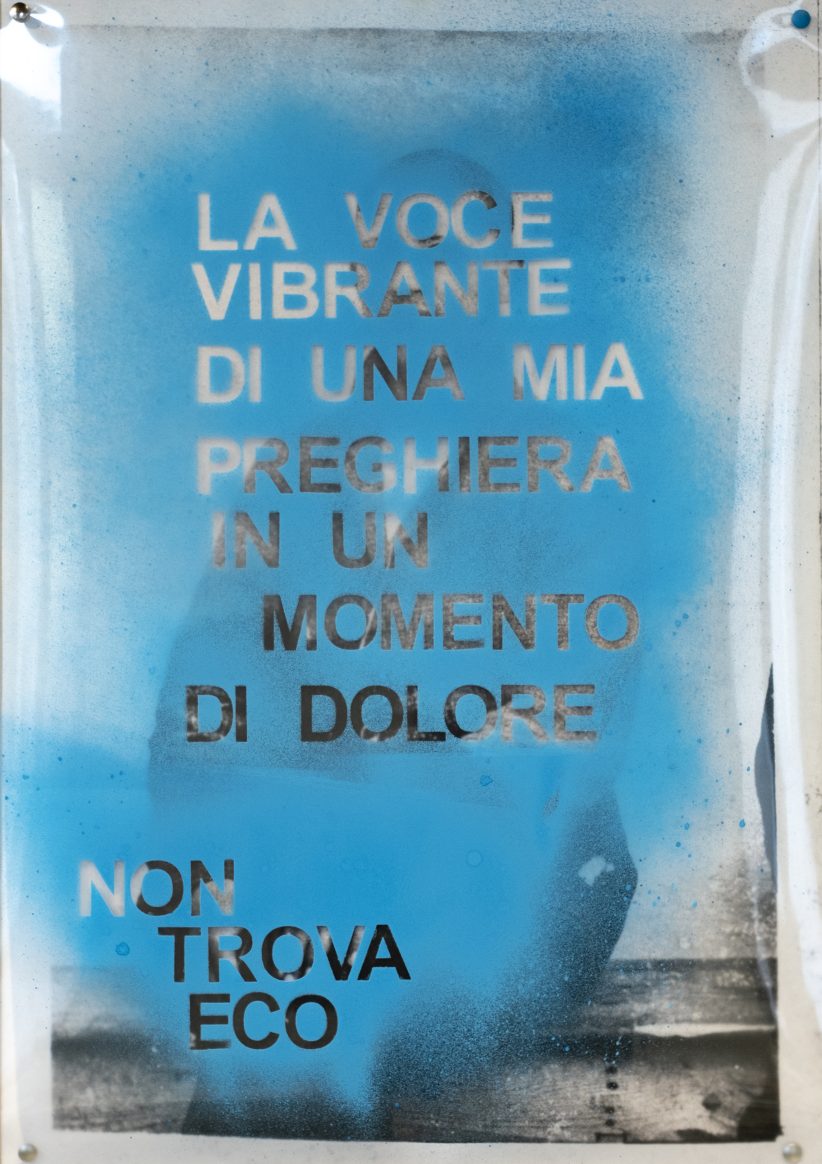

E qui entra in gioco Zeroscena, che non si limita a mettere questi fogli sotto vetro come reliquie. No, fanno qualcosa di molto più rischioso: li tagliano, li riassemblano, li trasformano in arte. Estraggono frasi, cancellano pezzi, li accoppiano a vecchie foto degli internati e li proiettano nello spazio. Il risultato? Un cortocircuito emotivo che ti esplode in faccia.

Una frase su tutte:

“La voce vibrante di una mia preghiera in un momento di dolore non trova eco”.

Bam. Diretto al cuore. E non è nemmeno arte concettuale pesante da digerire. È cruda, viscerale. Ti guarda e ti chiede: “E tu? Sei qui ad ascoltare o a dimenticare?”

Sì, c’è un certo grado di voyeurismo in tutto questo. Guardare le foto degli internati, leggere le loro parole disperate… è un po’ come spiare dal buco della serratura in una stanza dove nessuno dovrebbe entrare. Eppure, Zeroscena riesce a fare in modo che questa dinamica non diventi una fiera del dolore.

Le immagini non sono lì per farci sentire superiori o più sani di mente. Anzi. Sono lì per farci capire quanto sottile sia il confine tra “noi” e “loro”. Perché diciamocelo: chi non ha mai avuto la sensazione di urlare e non essere ascoltato? Di scrivere un messaggio — metaforico o reale — che resta nel vuoto?

Zeroscena mette a nudo questo meccanismo, ci costringe a specchiarci nei frammenti di vite distrutte e a chiederci cosa significhi davvero “memoria”. Perché sì, gli archivi conservano. Ma conservano cosa? E per chi?

Il giorno dell’apertura c’è anche un talk intitolato “Liberare l’archivio”. E già il titolo mi piace. Perché è vero: gli archivi sono gabbie. Luoghi dove le storie restano chiuse, ordinate, etichettate — e dimenticate. Ma questa mostra fa il contrario: apre la gabbia, lascia scappare le parole, le fa rimbalzare tra le pareti del museo e poi tra le nostre orecchie.

Ecco dove l’arte colpisce più forte: non solo nella bellezza visiva, ma nel suo potere di disturbare. Di rompere la quarta parete e farti sentire complice. Non puoi uscire da “Riscritti e Rimossi” senza portarti dietro almeno uno di quei frammenti di dolore. È come se ti si incollassero addosso.

Non capita spesso di vedere artisti emergenti fare qualcosa di così potente senza scadere nell’auto-indulgenza o nel “vedete quanto siamo profondi?”. Elisa La Boria e Luka Bagnoli ci riescono. Il loro lavoro è intimo ma universale. Delicato ma feroce. E soprattutto, evita la trappola dell’estetizzazione del trauma — quella tendenza così hipster di rendere tutto “bello” anche quando parla di dolore.

Zeroscena prende il dolore e ce lo serve così com’è: sporco, frammentato, crudo. E noi, spettatori, non possiamo fare altro che masticarlo.

Viviamo in tempi strani in cui l’arte spesso cerca di essere safe. Piacevole, instagrammabile, magari con un bel messaggio green o inclusivo. Ma mostre come “Riscritti e Rimossi” fanno un passo in più. Non si limitano a “comunicare” qualcosa — lo fanno sentire, sulla pelle.

In un mondo così saturo di immagini e parole vuote, recuperare le parole vere — quelle di chi non ha mai avuto una voce — è fondamentale per non dimenticare la nostra parte umana.

Quindi sì, fatevi un favore: prendete quel vaporetto per San Servolo, attraversate quelle acque che sembrano voler coprire tutto e andate a vedere questa mostra. Non sarà piacevole. Non sarà “bella”. Ma vi farà sentire vivi. E in tempi come questi, non è poco.