Un sabato siamo entrati al Primo Piano di Palazzo Grillo, per ragionare di viaggio, società e vita con quattro artisti. Ne siamo usciti certi di quanto recensire (una mostra o quello che volete) sia uno sporco lavoro che qualcuno deve pur non fare. E non l’abbiamo fatto.

Quattro poligoni, intrecciati come le storie di transito che contengono. Abbiamo appena descritto l’immagine grafica di MOBS – mobilities, solidarities and imaginaries across the borders, progetto espositivo – protagonisti Alessandra Cianelli, Wissal Houbabi, Anto Milotta e Opher Thomson per la curatela di Anna Daneri – e prima ancora progetto di ricerca, con cinque università alle spalle: Università di Genova, Parma, Padova, Milano e Napoli – L’Orientale. Non staremo qui a dare troppe nozioni sulla sua genesi, ché i link nei pezzi altrimenti che li hanno inventati a fare, ma una cosa la dobbiamo dire: MOBS è tutto tranne che nato per raccontare storie col senso romanzato di una qualsiasi piattaforma social o streaming. E non è tanto che la realtà (parlandone da viva) si presenti più cruda della tartare servita dalla nuova società dello spettacolo (servire tartare, e non bieca carne cruda, in fondo è anche il suo mestiere), quanto che di questi tempi sia uso approcciarsi alla stessa col piglio più postmodernista di sempre, a prescindere dal contesto.

Il nostro battesimo con MOBS fa storia a sé. Per quello dei nostri lettori vogliamo partire da qui, introducendo la non oggettività della fotografia, alla base del lavoro di Opher Thomson. Abito di confini è un video sviluppato per fotogrammi, che nei suoi 40 minuti rintraccia un confine che dalla Slovenia arriva alla Francia, spostandosi per Trieste, Verona, Venezia, Milano, Torino, Bardonecchia. Passando per svariate tracce di vita, racchiuse nei blister come nelle scatole di biscotti abbandonate sul percorso. Per le stazioni, le vetrine, i ristoranti che raccontano l’italianità. Per la quotidianità di chi vive la propria vita all’interno della propria abitazione, e di chi quella vita la vede per forza da fuori, sbirciando oltre le tende ricamate. Per l’ansia (l’audio del respiro è lavorato come un tema sonoro, coerente nel sottolineare i momenti-fotogramma) di arrivare a domani non prima di aver evitato gli ostacoli, ossia i controlli di forze dell’ordine, come all’interno di un improbabile gioco. O di un videogioco, tenuto in piedi dai suoni che condizionano l’andamento del percorso, stranianti quanto la scelta di una narrazione per fotogrammi che, a detta dell’artista, non corre naturalmente verso un futuro come una qualsiasi ripresa video. Ed è proprio questa la specialità di Opher: non avere la pretesa di farci condividere l’esperienza della migrazione, ma fornircene un’interpretazione. Cosicché chi ora scrive, come chi dopo di lui si siederà sulla panca davanti allo schermo, possa intuirla coi propri sensi, interpretando da par suo quella lunga serie di fotogrammi.

Torniamo a quei quattro poligoni, diversi ma intersecanti. Meta-graficamente parlando, simbolo di come il lavoro di ogni gruppo di studio sia stato tanto definito (suddiviso in montagna, aree rurali, mare e città), quanto organico alla risoluzione di un tema articolato – prismatico potremmo dire – come quello delle migrazioni. Con Thomson si è chiaramente passati per la montagna. Con Alessandra Cianelli ci si sposta nelle aree rurali, scendendo dall’altro capo dell’Italia: benvenuti nella Sicilia orientale di Vittoria, in provincia di Ragusa. Le serre per coltivazione intensiva, il lavoro dei migranti da Tunisia e Romania in primis, una cittadina dal reddito pro-capite più alto dell’intera regione. Un video in cui Cianelli ricorre spesso ad immagini statiche, a fotografie che, in linea con Opher, sono immagini plasmabili a soggetto, tra uno scorcio vista mare e uno vista piano regolatore di un abitato a pianta regolare. Un territorio ostico per chi non lo vive, non lo conosce. Dove «Eravamo noi i clandestini» racconta Alessandra riferendosi a tutto il gruppo di lavoro. È il momento giusto per ricordare che “immigrato” in fondo è solo un sostantivo. Un immagine indefinita, come un planisfero stampato su tovaglia e su cui indicare la propria provenienza col filo rosso. Fili intrecciati, frutto di un’attività performativa guidata dall’artista in loco, che danno spessore ad una geografia piana che non esiste per due motivi precisi: perché ottenuta mescolando impressioni di cartografie diverse, e perché è lei stessa a raccontarci di voler «Smontare l’idea di una visione piana, ma in realtà il mondo è sferico». Un pensiero in sé semplice ed efficace, ma a cui il manipolo di socialmente risolti che siamo stenta a dare il giusto peso.

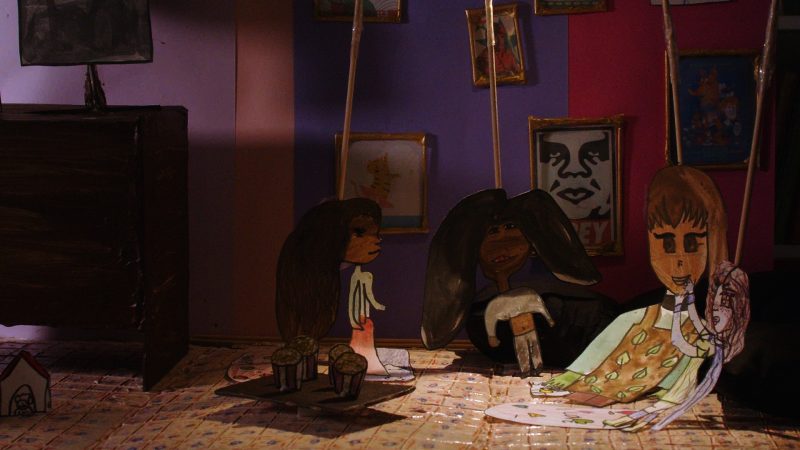

Per chi ha lasciato la propria terra d’origine un doposcuola non è solo un luogo d’incontro, ma un attivatore di consapevolezza della propria esistenza in un contesto sociale. Un contesto in cui le storie s’intrecciano come i fili di Cianelli, o come le aspirazioni naturali dei 12 bambine (età compresa dai 4 ai 12 anni) di Wissal Houbabi. Meglio note come la BFF (Best Friens Forever) gang. Loro che, dice Wissal, si sentono già delle star. Loro che, pensa chi scrive, hanno tutta l’autorevolezza per esserlo, in un’Italia che dallo star system in giù regala prese di posizione gratuite, barcamenandosi tra trend topic e scalata social(e). Ecco, la nostra gang è ancora immune dal meccanismo che porta l’adulto del 2025 a fare del proprio pensiero merce di scambio per cuori o pollici su (qui dipende dall’adulto e dal suo appartenere alla vecchia o nuova guardia di “content creator”). La nostra gang quando vuol dire la sua lo fa creando una storia video – scritta, sceneggiata e ritagliata nella carta – di supereroine che arrivi ad una soluzione del conflitto israelo-palestinese: salvare la Palestina, bloccando una mattina i soldati israeliani con un miscuglio di acqua e fango. La fine della guerra, il ritorno alla vita a Gaza, con un piede nella fantascienza e uno nella realtà di chi ha vissuto l’alluvione in Emilia Romagna del maggio 2023. Abbiamo il serio dubbio che la tenda, in cui è posizionato il video, sia in realtà un varco segreto per passare dal social al sociale.

Una telecamera passata di mano in mano come diario di bordo. E per voi, solo per voi che ancora state leggendo, c’è una standing ovation – una soglia dell’attenzione sopra la media (per i tempi) in qualche modo va premiata – e la certezza che il concetto ormai sia chiaro: solo considerando e coinvolgendo più prospettive si può dare un peso specifico a quel “migrante” che i media spesso trattano (per faciloneria, che è moneta sonante nell’economia televisivo-generalista) con leggerezza. Navigando nel Mediterraneo, l’equipaggio del veliero Tanimar ha raccolto immagini, pensieri, pezzi che Anto Milotta ha riunito in un film virato in blu (mare). Narrazione unica su visuale plurima, in Tanimar, crocevia mediterraneo Milotta mescola immagini e musica, enfatizza la realtà di ciò che presenta puntando sulla preponderanza del negativo, cosicché solo pochi e definiti momenti/immagini possano risultare pienamente riconoscibili e mentalmente processabili.

Forse non è nemmeno necessario dirlo, ma l’altra metà del contributo di Anto per MOBS è chiaramente il prodotto di chi fa arte con contezza contemporanea. Che non è fare “arte contemporanea”, ché in quello sono bravi tutti. Orecchie aperte ed occhi attenti alle barre arabo/italiane di un giovane tunisino, pescatore accusato d’essere scafista passato per la detenzione a Mazara. Anto racconta d’averlo conosciuto per caso, ad una pompa di benzina di Monastir. Quello che ne è nato, TanimaR Tunis, racconta una terra dove «Il laureato e il disoccupato sono nella stessa condizione», solo per citarne una. Proposta per un sequel: sarebbe interessante sentire altre voci e altre storie cimentarsi con quella base, perché il rap resta sempre quell’espressione di conoscenza viscerale dell’altro da noi, da qualsiasi parte del Mediterraneo. E perché una base non ha frontiere, che siano linguistiche, culturali o di altro tipo. “La musica unisce, non divide” è una verità talmente inflazionata da non chiedere più spazio di un (fu) tweet. Il mare, se ci si pensa, unisce e non divide allo stesso modo. Con la differenza che dirselo sa molto meno di frase fatta.