La mostra Hammershøi e i pittori del silenzio tra il Nord Europa e l’Italia, a Palazzo Roverella di Rovigo, fino al 29 giugno 2025, è la prima mostra italiana dedicata al più grande pittore danese della sua epoca, dove vedere riunito un gruppo consistente di sue opere a confronto con quelle di autori coevi. Ma è anche l’occasione per riflettere sul ruolo della casa nella nostra vita.

L’idea della rivoluzione domestica, a chilometro zero, è forse la sintesi più compiuta dell’insofferenza borghese: stravolgere tutto, ma senza fare troppa fatica. Si dice che Marcel Proust abbia scritto la Recherche dal letto di casa sua (esposto tra l’altro al Musee Carnevalet di Parigi); uno dei romanzi più vasti della storia, nato tra il caldo delle coperte e gli agi di un cuscino. Saltando alla fine del secolo scorso, e cambiando totalmente ambito, uno dei versi più celebri di Don’t look back in anger degli Oasis dice “So I start a revolution from my bed“, lanciando un grido di battaglia che si disperde tra pieghe del lenzuolo. Due sparuti esempi che potrebbero essere di più, e che ci indicano come esista qualcosa di pigramente esaltante nell’idea di cambiare il mondo senza muoversi dalle mura più intime possibili. E se un impatto globale forse ancora non si è visto (anche se Proust…), c’è un pittore che dipingendo il suo appartamento di Copenhagen, tra l’Ottocento e il Novecento, è riuscito a ritagliarsi un posto unico nella storia dell’arte. E a creare un immaginario domestico ancora attuale.

Durante la sua carriera Vilhelm Hammershøi (1864-1916) ha dipinto anche paesaggi e vedute cittadine, ma sono i suoi interni ad averlo reso celebre. E ad aver reso celebre, ed efficace, l’intero genere artistico. Al contrario di quanto si può pensare, e come la mostra di Rovigo dimostra (con l’accostamento, tematico e stilistico, ad artisti europei del tempo che come lui si sono confrontati col tema della casa e del silenzio), l’autore danese non era l’unico a portare sulla tela i luoghi del suo quotidiano, ma operava in un contesto nazionale e internazionale dove la casa compariva non di rado come scenario delle opere d’arte. Le direttrici con cui accadeva erano sostanzialmente due: quella simbolista, con l’appartamento e i suoi oggetti che diventavano significanti degli attributi dell’artista, esposizione dei suoi motivi esistenziali; o quella più popolare, spiccatamente danese, dove la casa era vista come un rifugio dall’ascesa dell’industrializzazione e gli artisti ritraevano con entusiasmo il concetto decorativo di hygge (termine danese che descrive un senso di calore e benessere).

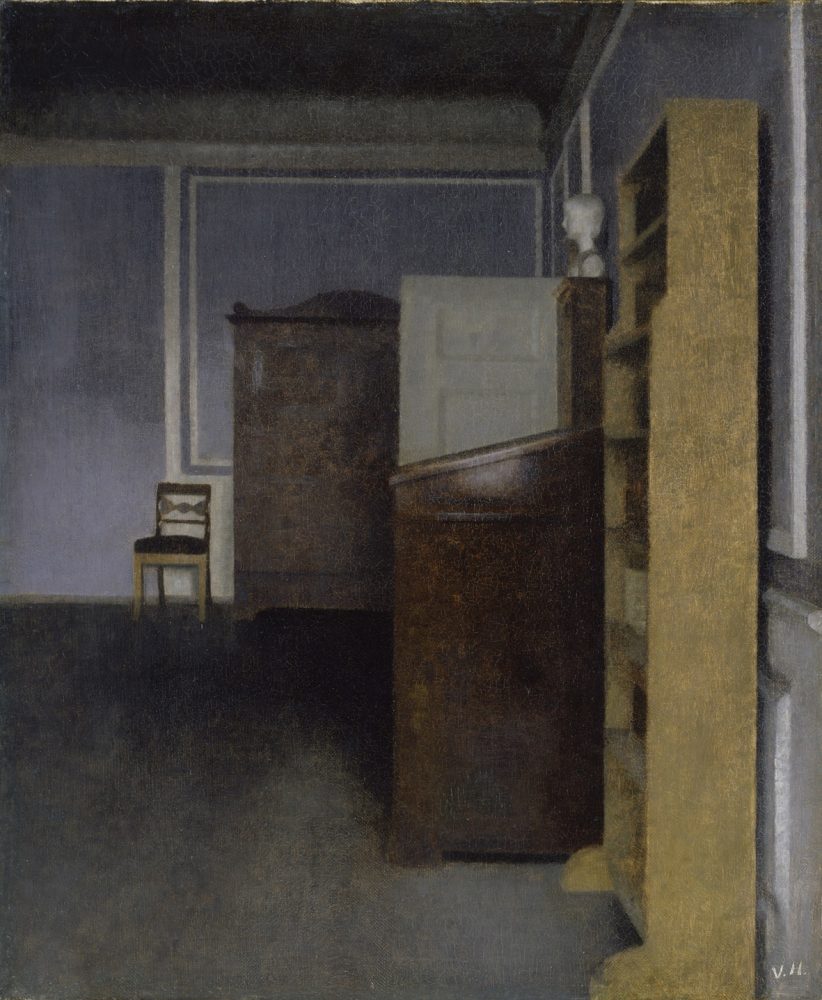

Eppure, nessuno prima di Hammershøi era riuscito a cogliere l’ambiente di casa nel suo spirito più sublime, accogliente e sinistro al tempo stesso, e dunque più complesso, sfaccettato, ampio, sfumato, coinvolgente. I suoi interni, per quanto freddi e minimali, possiedono un’anima, diventano protagonisti del quadro soverchiando letture e narrazioni, interpretazioni e sovrastrutture. Semplicemente sono, esistono in quanto tali, pieni di una sostanza lirica che allude a nulla di preciso se non a se stessa. Tanto che queste opere partono da coordinate reali, tutte rintracciabili a Copenhagen: la prima casa di Rahbeks Allé, la seconda di Aboulevarden e soprattutto la terza, quella di Strandgade 30, dove il pittore visse dal 1898 al 1909, diventata oggetto-soggetto di tutti i suoi dipinti più celebri.

Scandito da un’estetica austera, l’appartamento si distingueva dalla maggior parte degli interni della classe medio-alta danese. Almeno per quel che raccontano le sue tele. Nessun fasto. Pochi mobili, minimali, una luce bianca e grigia, ampie pareti vuote, porte aperte o semiaperte, banchi di polvere palpabili, un’atmosfera silenziosa e sospesa, tanto calma da suscitare inquietudine. Forse è questo ciò che Hammershøi ha colto e i suoi colleghi no, quel che a distanza di oltre un secolo è tornato a sedurre il pubblico contemporaneo: l’idea che ciò che accade in casa accade per lievi scarti, per sedimentazioni minime, spesso all’insaputa di chi vi abita, vittime di un agente che sembra esterno da loro. Una sensazione che per lui galleggia nel vuoto di ambienti pieni di luce fioca, debole, perennemente filtrata da una filigrana che ne abbassa il tono. Tutto è immobile eppure si muove, ti trascina, al ritmo incerto di una palpebra socchiusa. Lo stesso ambiente non è mai lo stesso ambiente.

Ritraendo ogni stanza più volte, in diversi momenti della giornata, Hammershøi registrò le infinite variazioni di luce che attraversavano l’abitazione donandole qualità ultraterrene, rivelandone l’essenza più vera e più rara, là dove l’abitudine diviene sacralità, colta nell’unico istante che contiene tutti gli altri istanti, la ripetizione che si accavalla fino a diventare eternità. Lessico che sussurra al religioso e che risuona nel contesto luterano allestito dal pittore, dove con ascetica essenzialità mette a contrasto il suo rifugio con il rumore e l’eccesso di tutto ciò che sta al di fuori. Seppure le intenzioni finali di Hammershøi rimangono imperscrutabili, tale asimmetria non impedisce a noi individui moderni di pensare che la sua sia una protesta silenziosa contro l’eccesso, il cattivo gusto, l’ingordigia, del suo e del nostro tempo. Il mistero, ci suggeriscono i suoi dipinti, vale più del possesso.

É dunque bello pensare, che Vilhelm Hammershøi, ancora di più dei colleghi con cui intrattiene analogie, abbia contribuito a infondere poesia all’ambiente domestico, suggerendo l’idea che la casa possa essere un universo dove succedono cose, belle e brutte, un microcosmo sostitutivo di tutto ciò che accade all’esterno, una sineddoche del mondo. D’altra parte, la borghesia moderna punta tutto o quasi sulla propria dimora, facendone uno specchio di se stessa. E se così dev’essere, ci sussurrano i suoi dipinti. Meglio allora che sia uno spazio la cui carica emotiva non si alimenta nell’abbondanza, ma nella sottrazione; il cui valore emerge dal silenzio piuttosto che dalla frenesia. Luogo fisico ma soprattutto mentale, da sgomberare dal troppo e dove lasciare che il tutto si manifesti da sé, con il piglio e la pazienza di chi sa che ogni rivoluzione nasce da un piccolo desiderio di cambiamento, che scatta all’improvviso, un giorno qualsiasi, come quando alzandoti dal letto realizzi che il soprammobile che avevi tanto voluto, ora in casa tua non c’entra proprio niente.