In occasione del decimo anniversario del Labirinto della Masone di Franco Maria Ricci, a Fontanellato, si apre una grande mostra dedicata a Luigi Serafini, uno degli artisti più enigmatici e affascinanti del panorama italiano. In questo luogo dallo spirito surreale, che pare sospeso nel tempo, Serafini non può che sentirsi a casa. La mostra, intitolata Da Serafini a Luigi. L’uovo, lo scheletro, l’arcobaleno, sarà aperta al pubblico fino al 13 luglio 2025.

Un’amicizia che ha fatto la storia dell’editoria visionaria

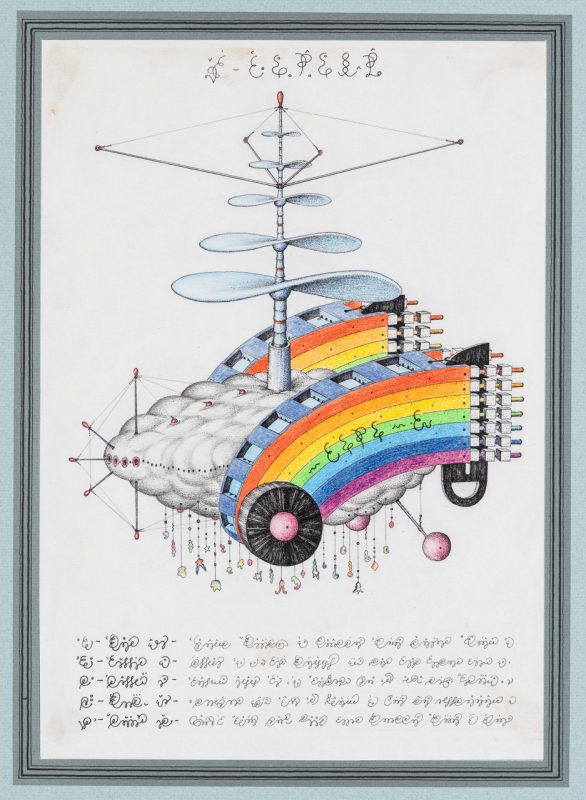

L’esposizione è anche un omaggio all’amicizia tra Franco Maria Ricci e Serafini. Fu proprio Ricci, nel 1981, il primo a pubblicare il Codex Seraphinianus, opera visionaria e surreale che avrebbe consacrato un allora sconosciuto Serafini. Non era scontato che un editore comprendesse la visione di un’opera tanto fuori dagli schemi: un libro composto da disegni immaginifici e una scrittura inventata, impossibile da leggere e, proprio per questo, rivoluzionaria. Come disse Serafini con ironia: È un libro difficile da proporre a una casa editrice, ma hanno subito capito il suo punto di forza: non doveva neanche essere tradotto.

Un luogo per perdersi e ritrovarsi

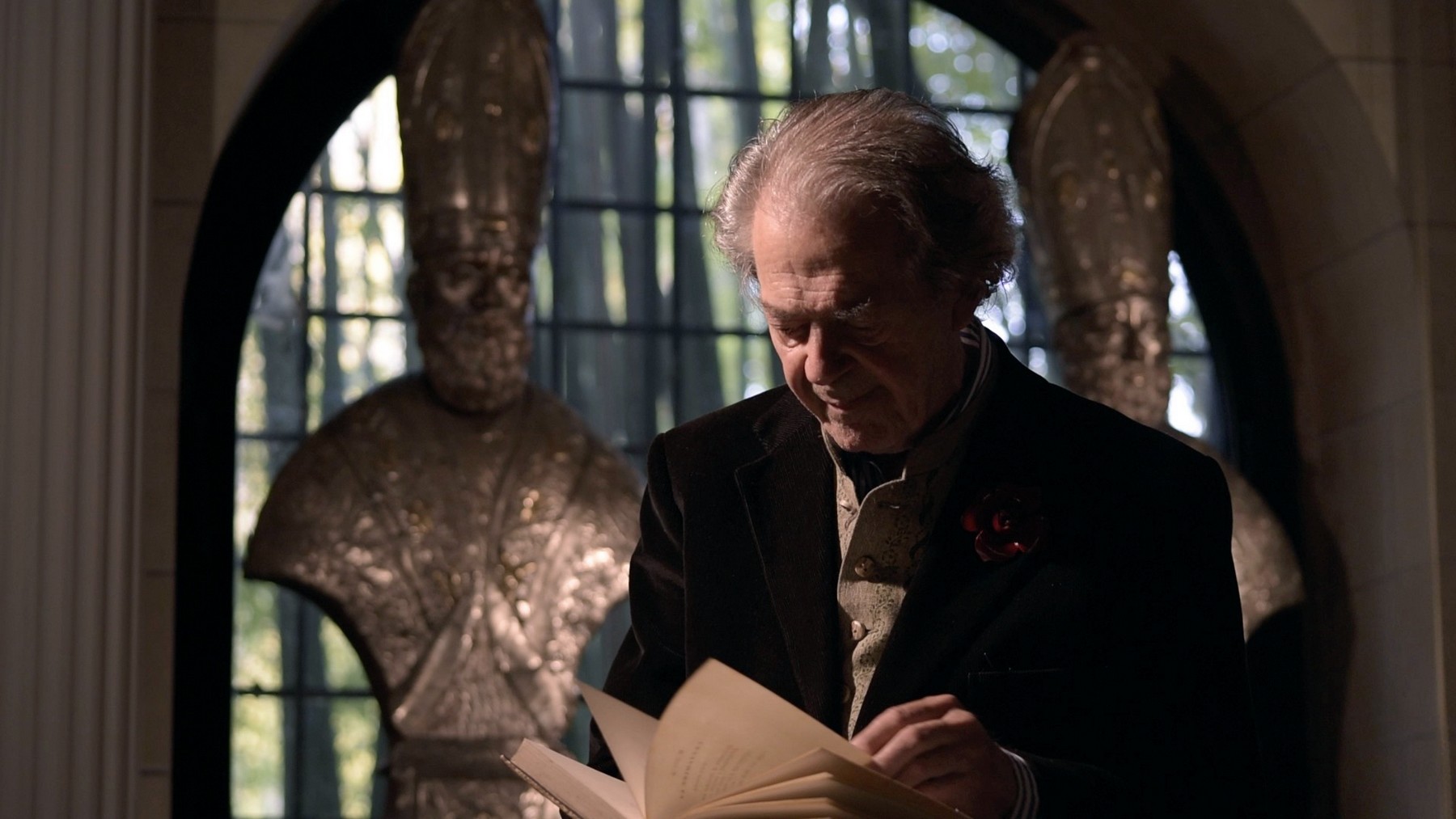

Il Labirinto della Masone accoglie oggi Serafini come forse nessun altro luogo potrebbe fare. In qualche modo, sembra nato da una visione condivisa: Ricci immaginava il labirinto come un esercizio psicologico, un luogo in cui perdersi per riscoprirsi, smarrirsi per rivalutare sé stessi e la propria vita. Lo stesso senso di spaesamento e meraviglia si prova di fronte a un’opera, a una tavola o anche solo a una frase di Serafini.

L’apertura della mostra: lettere, mucche e scritture curve

La mostra si apre con una sala che l’artista ha immaginato come se fosse stata allestita dallo stesso Ricci. Sulle pareti campeggiano tavole raffiguranti le lettere serafiniane, rigorosamente curve, senza spigoli, come tutta la sua lingua inventata. Al centro, una mucca realizzata da Serafini in occasione della Cow Parade, una rassegna nata in Svizzera e poi approdata a New York, in cui artisti decoravano sagome di mucche da esporre nelle città. La mucca di Serafini fu realizzata a Cesena. Una notte, però, tutti gli hamburger che la mucca offriva furono rubati, quasi come una reazione spontanea all’opera. Serafini dovette rifarli uno a uno.

Un viaggio in tre tempi: pre-Codex, Codex, post-Codex

L’esposizione segue una tripartizione temporale cara all’artista: epoca pre-Codex, Codex e post-Codex. Si parte dalle prime esperienze di un giovane Serafini architetto nei suoi anni americani. Sebbene l’architettura non sia approfondita in questa specifica mostra, Serafini descrive quell’America come un luogo in fermento, pieno di giovani in movimento, trascinati da un’energia incontenibile. Erano gli anni della nascita di Internet, e quella generazione sembrava muoversi con la stessa velocità e desiderio di connessione, come a voler recuperare il filo interrotto della comunicazione durante la guerra.

L’incontro con Arcosanti: la città ideale

Ci fu un punto di svolta interiore nell’artista quando, in Arizona, scoprì la “città ideale” di Arcosanti, nata dalla visione di Paolo Soleri. Lì si avvicinò per la prima volta all’architettura organica: la perfetta integrazione tra costruzione e natura. Si riconobbe in questa utopia e iniziò a delineare il suo linguaggio, unico e inconfondibile.

L’intuizione notturna: l’incontro con il Bestiario

Racconta che, ai suoi inizi, viveva in una soffitta e disegnava le sue tavole di notte. Un giorno, tornando da una pizzeria, notò una vetrina illuminata – fatto raro per l’epoca – e fu colpito dal Bestiario di Franco Maria Ricci. Ebbe l’intuizione che quell’editore avrebbe potuto comprendere la sua visione.

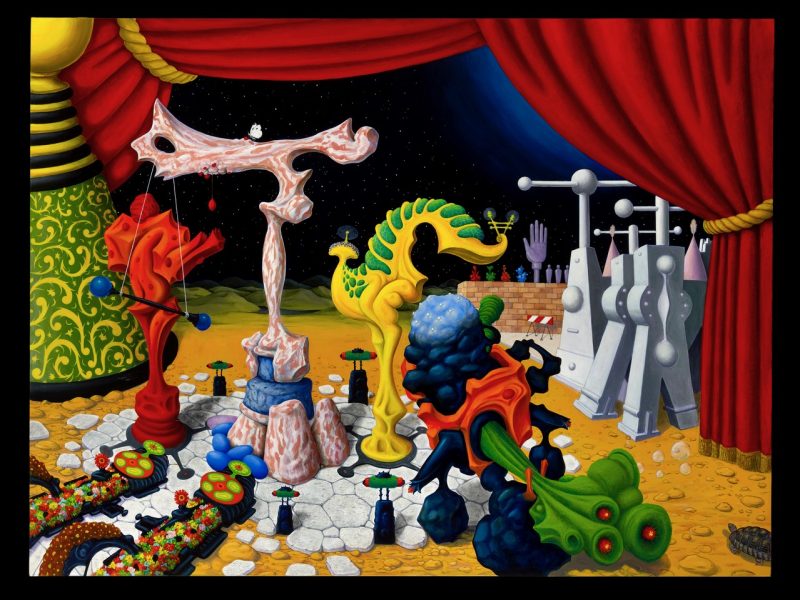

Il cuore della mostra: l’enciclopedia immaginaria

Il cuore della mostra è naturalmente dedicato al Codex Seraphinianus, l’enciclopedia immaginaria e illeggibile che ha conquistato menti come Italo Calvino, Federico Fellini e Tim Burton. Le tavole originali sono esposte in un percorso immersivo ideato da Maddalena Casalis insieme all’artista, affiancate da sculture che danno forma tridimensionale alle sue visioni oniriche.

La fase post-Codex e il destino della Domus Seraphiniana

L’ultima sezione esplora la fase “post-Codex”, in cui Serafini continua a produrre opere inclassificabili, nutrite della stessa linfa visionaria. Spicca tra tutte la Domus Seraphiniana, la sua casa romana, oggi al centro dell’attenzione pubblica per il rischio concreto di scomparsa.

Un titolo nato da Calvino

Il titolo della mostra prende spunto da una frase di Italo Calvino, pubblicata nel primo numero della rivista FMR. Secondo lo scrittore, le immagini che meglio rappresentano il mondo di Serafini sono “lo scheletro, l’uovo, l’arcobaleno”: simboli ricorrenti attraverso cui l’artista ci racconta la sua percezione del visibile e dell’invisibile.

Un invito alla contemplazione

Il percorso espositivo è un viaggio per tutti coloro che sono disposti a guardare con attenzione dentro la testa e l’anima dell’artista. Anche una sola opera può contenere un intero universo di significati e nella totalità della sua produzione, in molti possono riconoscersi o perdersi. Nella nostra velocissima quotidiana superficialità, le sue immagini – che sembrano giunte da pianeti lontani – ci ricordano che la complessità richiede tempo, attenzione, ma che il risultato, per chi osserva, è un profondo nutrimento per l’anima.

In occasione della mostra, è stato pubblicato un volume omonimo a cura di Franco Maria Ricci Editore.